이 글은 프리즈서울 2025의

포커스 아시아 섹션에 참가하는 퀴어 아티스트 듀 킴의 작품을 계기로 한국 동시대 미술씬에서 퀴어 담론이 어떻게 자리매김하고 있는가를 살펴보는 짧은

서사이다. 추후 21세기 한국 동시대 미술의 주요 비평적

담론을 전개하는 자리에서 좀 더 자세히 설명할 기회를 갖게되리라 생각한다.

1. 퀴어란 무엇인가?

‘퀴어(Queer)’는 원래 낯설고 비정상적인 것을 가리키던 말이었다. 20세기

후반 성소수자 운동은 이 단어를 스스로의 이름으로 재전유했고, 학계에서는 주디스 버틀러(Judith Butler)의 젠더 수행성(performativity) 이론을 비롯한 퀴어 이론(Queer Theory)이 등장했다.

오늘날 미술계에서 퀴어는 단순히 성소수자의 미술을 뜻하지 않는다. 그것은 권력, 규범, 욕망의

배치를 드러내고 전복하는 전략이며, 예술을 통해 사회적 언어를 다시 쓰는 방법론이다. 21세기에 들어 퀴어는 정체성의 기호를 넘어, 규범 해체의 언어로

자리 잡았다. 이는 사회적 질서와 제도가 은폐해 온 모순을 드러내는 데 가장 급진적인 도구가 된다.

2. 듀 킴: 욕망과 금기의 교차

프리즈 서울 2025에서

주목받은 듀 킴(Dew Kim)의 작업은 퀴어를 단순한 성적 지향의 표현이 아니라 문화적 권력

구조를 시각화하는 장치로 제시한다. 그는 기독교의 도덕적 권위,

BDSM의 금기와 쾌락의 정치성을 한 화면에 병치한다.

절두산

순교성지에서 조각을 바라보고 있는 듀 킴 작가 / 프리즈 유투브 캡처화면

절두산

순교성지에서 조각을 바라보고 있는 듀 킴 작가 / 프리즈 유투브 캡처화면

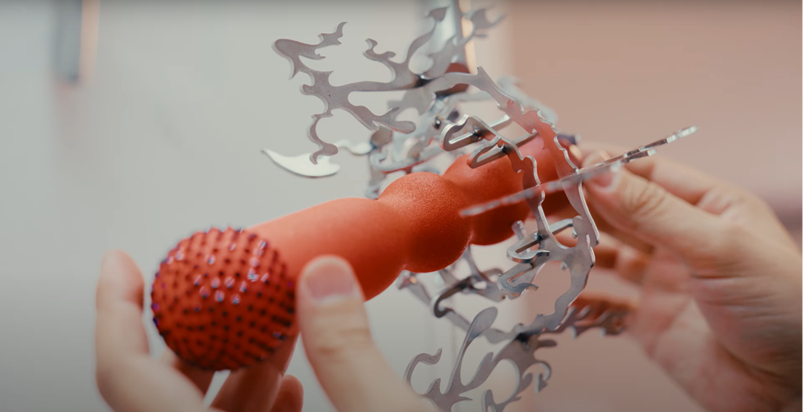

작품 속에는 반짝이는 보석, 인체

일부를 형상화한 오브제, 십자가와 성배 같은 종교적 상징, 가죽

벨트와 채찍 같은 BDSM 도구가 과잉되게 뒤섞여 있다. 이러한

병치는 관객에게 단순한 충격을 넘어 한국 사회가 욕망과 규율을 어떻게 동시에 작동시키는지를 직관적으로 체험하게 한다.

듀 킴의 작품 / 프리즈 공식 유투브 캡처화면

듀 킴의 작품 / 프리즈 공식 유투브 캡처화면

종교적 윤리와 가족주의적 규범이 여전히 강력한 사회에서, 대중문화는 자유로워 보이지만 실제로는 획일적 규율을 내면화한다. 듀

킴의 작업은 이 이중적 긴장을 가시화하며, 쾌락과 신성, 죄와

금기가 공존하는 심리적 풍경을 드러낸다.

듀킴 퍼포먼스 장면 / 프리즈 공식 유투브 캡처화면

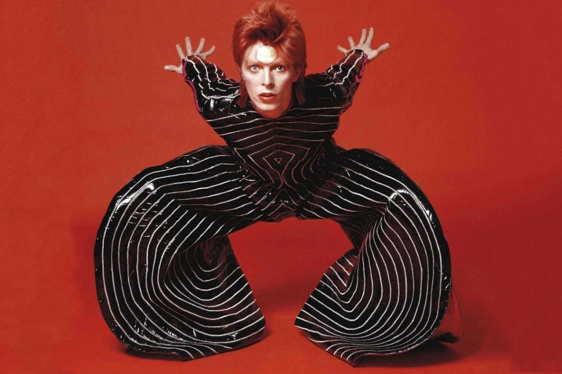

영국 팝 뮤지션 데이비드 보위

그의 전략은 데이비드 보위(David

Bowie)가 젠더 파격으로 대중문화의 규범을 흔든 사례, 펠릭스 곤잘레스-토레스(Félix González-Torres)가 사적 사랑과 공적

정치성을 동시에 전시장에 불러낸 방식과도 닮아 있다. 듀 킴은 퀴어를 정체성의 표상이 아니라, 사회적 권력을 비틀고 재배치하는 미학적 기제로 삼는다.

3. 김재석과

엑스라지: 도시와 퀴어의 지층 읽기

엑스라지(X Large) 김재석

디렉터는 퀴어 담론을 전시장의 벽 안에 가두지 않고 도시의 맥락 속으로 끌어낸다. 그가 기획한 종로·을지로 골목 투어는, 이 지역이 단순한 생활 공간이 아니라 한국 퀴어

문화의 역사적 흔적이 중첩된 지층임을 보여준다.

김재석

디렉터와 그가 운영하는 공간 X-Large / 프리즈 공식 유투브 캡처화면

김재석

디렉터와 그가 운영하는 공간 X-Large / 프리즈 공식 유투브 캡처화면

엑스라지는 가회동의 주택을 개조한 생활공간형 전시공간이다. 관람객은 신발을 벗고 들어가야 하며, 하루 입장 인원이 제한되고

한 번에 최대 4명만 들어갈 수 있다. 운영 시간은 수요일부터

토요일까지 오후 12시에서 6시이며, 사전 예약 없이는 입장이 불가하다.

이 독특한 관람 방식은 대규모 미술관이나 상업 갤러리와는 전혀

다른 체험을 제공한다. 생활 공간에 가까운 친밀한 환경에서 작품을 접하게 되며, 관객은 예술을 제도적 권위가 아니라 일상적·신체적 감각 속에서 경험하게

된다.

김재석

디렉터(왼쪽)와 ‘물과

공간’을 운영자들(오른쪽)

/ 프리즈 공식 유투브 캡처화면

김재석

디렉터(왼쪽)와 ‘물과

공간’을 운영자들(오른쪽)

/ 프리즈 공식 유투브 캡처화면

이러한 전시 방식은 퀴어 담론을 제도권의 기록 바깥에서 드러내는

효과를 낳는다. 엑스라지는 종로·을지로 일대의 역사적 흔적과

연결되며, 단순한 전시장이 아니라 지역적 기억을 활성화하는 거점으로 기능한다.

이는 뉴욕의 크리스토퍼 스트리트(Stonewall/Christopher

Street), 베를린의 쇠네베르크-놀렌도르프플라츠(Schöneberg-Nollendorfplatz)와

크로이츠베르크, 멕시코시티의 소나 로사(Zona Rosa)와

로마(Roma) 지구처럼 퀴어 공동체와 예술이 새로운 공간적 정체성을 만들어낸 글로벌 사례와도 이어진다.

4. 글로벌 퀴어의

다층적 시각

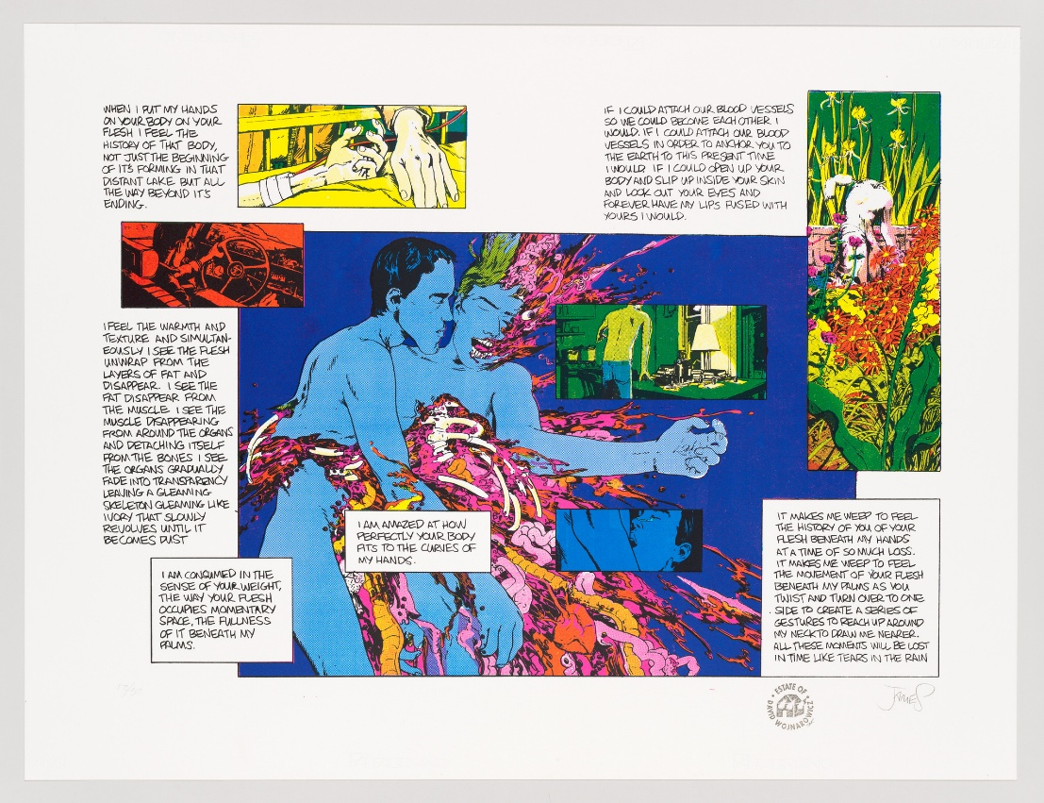

1980~90년대 에이즈

위기 속에서 펠릭스 곤잘레스-토레스와 데이비드 워나로비치 같은 작가들은 퀴어 예술을 단순한 정체성의

표상이 아니라 정치적 생존의 언어로 만들었다.

데이비드

워나로비치, 제임스 롬버거, 〈무제〉, 1993 / 사진: 휘트니 미술관

데이비드

워나로비치, 제임스 롬버거, 〈무제〉, 1993 / 사진: 휘트니 미술관

베를린과 런던에서는 퀴어 페미니즘과 포스트콜로니얼 이론이 교차하며, 이주·젠더·인종을 함께

사유하는 전시들이 이어졌다. 라틴아메리카의 산티아고, 멕시코시티, 상파울루에서는 종교적 금기와 정치적 억압을 정면으로 다루며 지역적 급진성을 드러냈다.

시무라

타카코, 『방랑 소년』: 일본을 대표하는 LGBT 만화 작가의 세련된 걸작 / 사진: 아마존 사이트

시무라

타카코, 『방랑 소년』: 일본을 대표하는 LGBT 만화 작가의 세련된 걸작 / 사진: 아마존 사이트

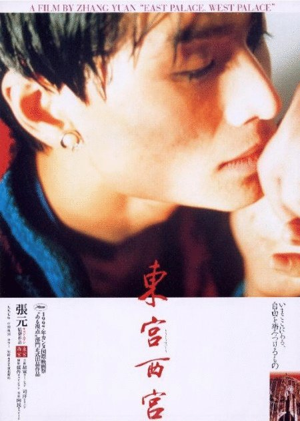

동아시아에서도 다양한 실험이 전개되었다. 일본에서는 시무라 다카코(Shimura Takako)의 만화 『방랑

소년(Wandering Son)』이 젠더 정체성과 트랜스 경험을 정면으로 다뤘으며, 중국에서는 장위안(Zhang Yuan)의 영화 “동궁서궁(East Palace, West Palace, 1996)” 이 본토 최초의 동성애 주제 장편으로 평가받는다.

장위안(Zhang Yuan)의 영화 “동궁서궁(East Palace, West Palace, 1996)” 포스터

대만에서는 2014년

시작된 Taiwan International Queer Film Festival이 퀴어

문화의 제도적 기반을 마련하며, 미술·영화·퍼포먼스를 아우르는 장을 열었다.

서울의 퀴어 담론은 이들과 맞닿아 있으면서도 다른 긴장을 가진다. 한국 사회는 보수적 가족주의와 종교적 권위가 여전히 강력하기 때문에, 퀴어는

단순한 문화적 표현을 넘어 사회 전체의 구조적 균열을 드러내는 계기가 된다. 최근에는 프리즈 서울의

공식 프로그램에서 퀴어 관점이 전면화되고, 독립공간의 퀴어 페스티벌과 대학 미술관의 젠더 아카이브 전시

등이 이어지면서, 서울은 아시아 맥락 속에서 퀴어 예술의 새로운 장을 구축하고 있다.

5. 퀴어는 무엇을

전복하는가

주디스 버틀러는 젠더를 반복되는 행위로 구성되는 수행적 결과물로

보았다. 따라서 퀴어 미술은 정체성을 본질이 아니라 해체 가능한 언어로 다루며, 규범의 작동 방식을 드러낸다.

호세 에스테반 무뇨스는 퀴어를 현재의 고정된 정체성이 아니라 미래를

향한 열망의 지평으로 설명했다. 퀴어 예술은 아직 도래하지 않은 공동체를 미리 상상하는 장이 된다. 장-프랑수아 리오타르가 제시한 ‘대서사의

붕괴’ 이후, 퀴어는 거대 담론을 전복하고 소수적 언어로서

제도의 균열을 확장한다.

이러한 이론들은 퀴어 미술을 단순히 정체성 가시화의 도구가 아니라, 언어와 권력, 제도와 공간을 다시 쓰는 정치적 행위로 자리매김한다.

6. 서울, 글로벌 시대의 퀴어 담론

서울은 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 아트 신이자 동시에 보수적

규범이 여전히 작동하는 사회다. 글로벌 문화산업의 성공은 획일적 이미지 생산을 전제로 하고, 한국 사회 내부의 가족주의와 종교적 권위는 다양성을 억압한다.

이 긴장 속에서 퀴어 예술은 두 축을 동시에 흔든다. 국제 산업의 균질성을 깨뜨리는 동시에, 사회적 억압 구조 속에서

억눌린 목소리를 드러낸다. 또한 종로·을지로 같은 지역적

지층을 활용해 도시의 감각을 다시 쓰며, 서울을 글로벌 퀴어 담론의 중요한 현장으로 만든다.

“퀴어?”라는 질문은 완결의 답을, 명확한 정의를 요구하지 않는다. 퀴어는 지속적인 질문이며, 끊임없이 경계를 흔들고 다시 쓰는 과정이다.

퀴어는 성소수자의 정체성에 머무르지 않는다. 그것은 도시와 예술, 권력과 세계를 새롭게 읽어내는 언어이자, 글로벌 퀴어 실험들과 연결되면서도 한국적 맥락 속에서 독자적 긴장을 형성하는 전략이다. 결국 퀴어는 오늘날 가장 내밀하면서도 섬세한 자리에 존재하는, 21세기

글로벌 미술의 핵심 언어다.

References

- Judith Butler, Gender Trouble (1990), Bodies That Matter (1993)

- José Esteban Muñoz, Cruising Utopia (2009)

- Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition (1979)

- Félix González-Torres, works including Untitled (Portrait of Ross in L.A.)

- David Wojnarowicz, works and activism during AIDS crisis (1980s–90s, New York)

- David Bowie, performances challenging gender norms (1970s–80s)

- Dew Kim, artist profile & Frieze Seoul 2025 program

- X Large Gallery (Seoul, Gaheo-dong), official visitor information

- Stonewall/Christopher Street, New York (LGBTQ+ rights history)

- Schöneberg–Nollendorfplatz & Kreuzberg, Berlin (queer culture districts)

- Zona Rosa & Roma, Mexico City (queer cultural hubs)

- Shimura Takako, Wandering Son (Hourou Musuko, 2002–2013)

- Zhang Yuan, East Palace, West Palace (1996, PRC queer cinema)

- Taiwan International Queer Film Festival (since 2014)