2025년 9월, 서울 코엑스는 다시 한 번 ‘아시아

미술의 수도’로 불릴 만한 장면을 연출했다. 한국화랑협회의

키아프 서울(KIAF SEOUL)과 영국 프리즈의 프리즈 서울(Frieze

Seoul)이 나란히 열리며, 세계 미술시장의 불황 속에서도 의미 있는 성과를 남겼다.

키아프 2025 행사모습

키아프 2025 행사모습

키아프 2025 행사모습

관람객 수, 판매 실적, 그리고 서울이라는 도시가 보여준 확장성은 분명 시장의 안정 신호였다. 그러나

동시에 두 페어 사이의 뚜렷한 위계, 그리고 시장 양극화 극복이라는 숙제 역시 그대로 드러났다.

서울을 향한 발걸음, 그리고

현장의 온도

《매일경제》보도에 따르면, 키아프에는 5일간 8만 2,000명이

방문했고, 프리즈에는 7만 명이 다녀갔다. 수치만으로는 지난해와 유사했지만, 아시아권 젊은 컬렉터와 20·30대의 참여가 뚜렷이 증가했다는 점은 의미심장하다. 한국화랑협회가

“새로운 컬렉터층의 형성”을 강조한 것도 이 때문이다.

그럼에도 현장의 분위기는 들뜬 축제라기보다, 차분하면서도 신중한 시장의 공기를 풍겼다. 《Observer》는 이를 두고 “침체 속에서도 블루칩 중심의 안정적

거래가 이어졌다”고 평했다. 《Business of Fashion》은 한 걸음 더 나아가 “이제 서울은

블록버스터식 과시가 아닌 장기적 관계 구축의 국면에 접어들었다”고 해석했다.

프리즈 서울: 블루칩의

힘과 기록적 거래

3일 서울 코엑스 하우저앤워스 부스에 걸린 프리즈 서울 2025 최고가 작품 마크 브래드퍼드의 〈Okay, then I apologize〉 / 사진: 프리즈 제공

프리즈 서울에서 가장 큰 주목을 받은 사건은 단연 마크 브래드퍼드(Mark Bradford)의 3부작〈Okay, then I apologize〉판매였다.《Artnet》,《Observer》보도에

따르면, 하우저앤워스(Hauser & Wirth)는

이 작품을 450만 달러(약 62억 6,000만 원)에

판매하며 프리즈 서울 역대 최고가 거래를 기록했다.

‘프리즈

서울 2025’ 전경. 조지 콘도의 <퍼플 선샤인> (Purple Shunshine, 2025). 하우저앤워스

부스에 걸린 이 작품은 120만달러(약 16억 7000만원)에

판매됐다.

‘프리즈

서울 2025’ 전경. 조지 콘도의 <퍼플 선샤인> (Purple Shunshine, 2025). 하우저앤워스

부스에 걸린 이 작품은 120만달러(약 16억 7000만원)에

판매됐다.

‘프리즈 서울 2025’ 전경. 타데우스로팍이 내건 게오르그 바젤리츠의 회화 <프랑스의 엘케> (Elke in Frankreich Ⅲ, 2019)가 보인다. 바젤리츠의 대형회화 3점을 가져온 타데우스로팍은 그중 <그것은 어둡습니다, 그것은> (Es ist dunkel, es ist, 2019)을 180만유로(약 29억원)에 판매했다.

브래드퍼드 외에도 조르그 바젤리츠(Georg Baselitz), 조지 콘도(George Condo) 작품이

판매되었고, 《Artsy》는 한국 작가 임영주(Im Youngzoo)가 Artist Prize를 수상했다고 전했다. 이는 단순한 거래를 넘어, 서울 무대가 글로벌 톱 갤러리와 작가들의

신뢰할 만한 장터로 자리잡았음을 보여주는 사례였다.

한국 작가의 존재감

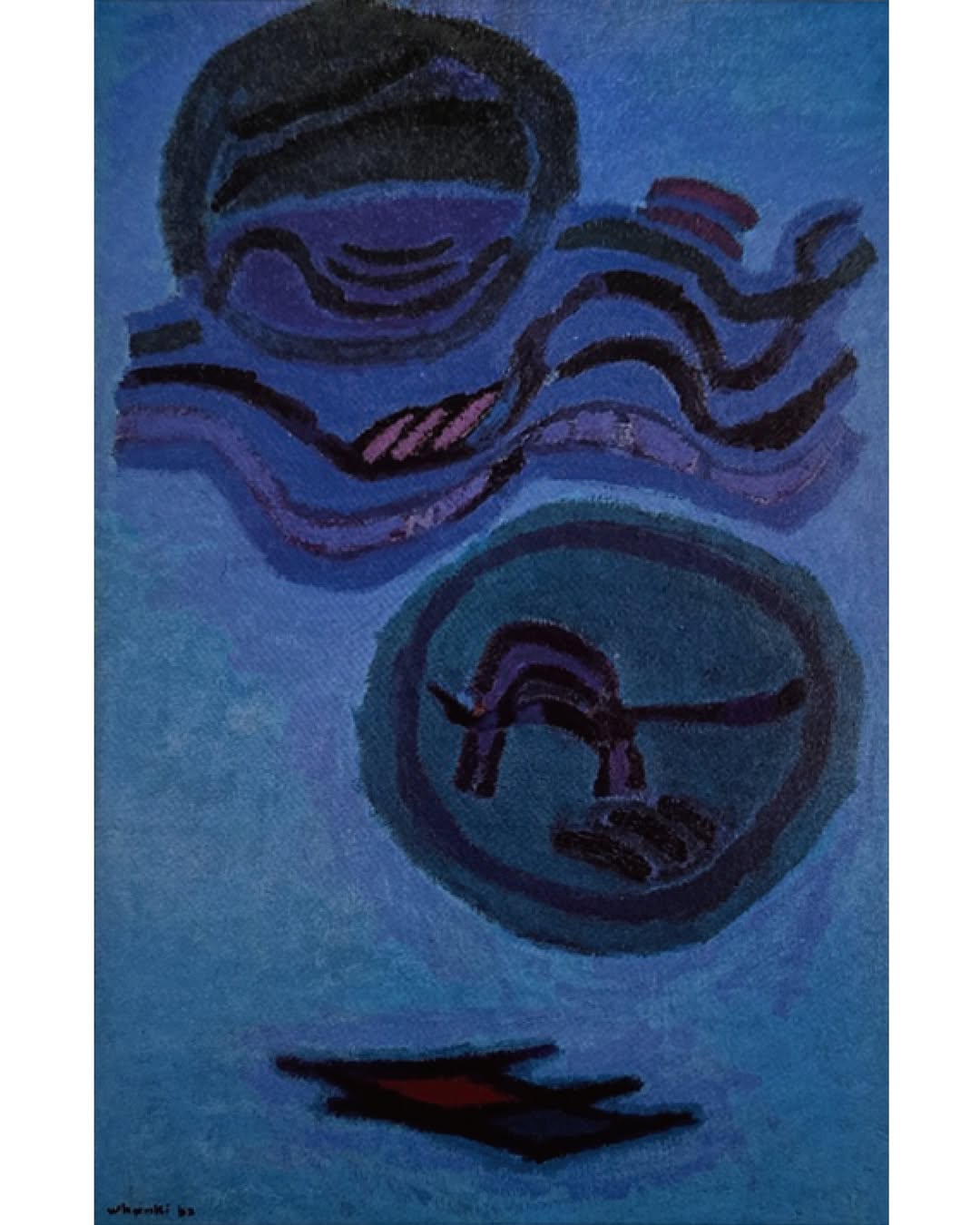

국내 작가 성과로는 김환기의 1962년작 〈운월〉이 학고재를 통해 20억 원에 판매된

것이 가장 주목되었다. 한국 근현대 거장의 작품이 프리즈 서울에서 고가에 거래된 것은, 한국 미술의 역사성과 시장성이 국제적 맥락 속에서 병행 작동할 수 있음을 보여준다.

‘프리즈 서울 2025’의 학고재갤러리 부스에 걸린 김환기의 <운월> (1962). 작품은 20억원에 팔렸다. / 사진:학고재갤러리 인스타그램

키아프: 중저가

시장의 역할과 아쉬움

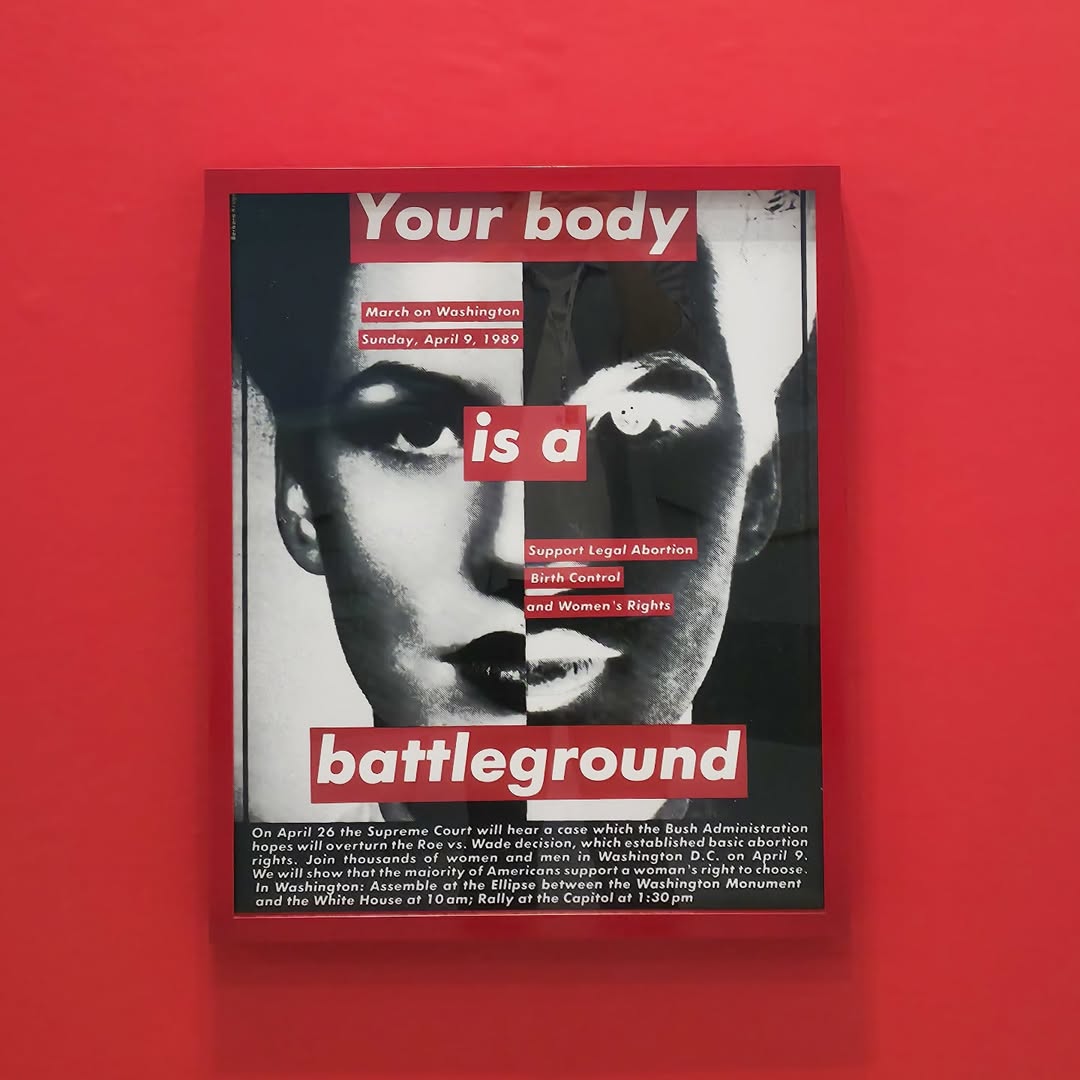

한편 키아프는 상대적으로 중저가 작품 중심의 거래에서 활력을 보였다.《매일경제》기사에 따르면, 갤러리 제이원은 바버라 크루거 작품을 5억 원대에, 국제갤러리는 박서보의 〈묘법〉을 4억 원대에 판매했다. 이는 새로운 컬렉터층에게 문턱을 낮추고

시장 저변을 넓히는 긍정적 신호였다.

KIAF서울 2025, 갤러리 제이원에서 출품한 바버라 크루거 작품은 5억 원대에 팔렸다. / 사진 : 갤러리제이원 인스타그램

그러나 동시에, 한국

갤러리들이 고가 작품은 프리즈, 중저가는 키아프에 배치하는 뚜렷한 ‘급

나누기’ 현상도 드러났다. 이는 키아프의 상대적 위상을 약화시키는

요인으로 작용할 수 있으며, 장기적으로는 양 페어 간 불균형을 심화시킬 위험도 내포한다.

도시로 확장된 아트위크

서울 전역은 ‘아트위크’라는 이름으로 더욱 확장되었다. 을지로, 한남, 청담, 삼청에서

열린 갤러리 나이트에는 지난해보다 두 배 가까운 인파가 몰렸고, 갤러리 현대에서는 김혜경

만신의 대동굿 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 이는 단순한 미술시장의 장터를 넘어, 전통과 현대가 교차하는 도시적 스펙터클을 보여주었다.

4일 서울 종로구 삼청동 갤러리현대 마당에서 국가 무형유산 서해안 배연신굿 및 대동굿 전승 교육사인 만신(萬神) 김혜경의 대동굿 퍼포먼스를 앞두고 관람객들이 모여 있다./ 사진과 글 : 뉴시스

아직 우리에게 남겨진 중요한 과제

첫째, “시장

양극화의 심화”이다.

프리즈 서울과 키아프 서울의 판매 구조를 비교해 보면, 고가 블루칩

작품은 프리즈로, 중저가 및 신진 작가 작품은 키아프로 배치되는 경향이 뚜렷해졌다. 《매일경제》가 지적했듯, 프리즈에서 마크 브래드퍼드의 62억 원대 거래가 성사된 반면, 키아프에서는 4억~5억 원대 거래가 대표 사례로 언급된다.

이는 단순한 가격 차이를 넘어,

두 아트페어의 위상과 브랜드 이미지가 점점 더 계층적으로 고착화될 수 있음을 보여준다. 만약

이 경향이 장기화된다면, 키아프는 국제적 위상을 갖춘 독립적 플랫폼이 아니라 ‘프리즈의 보조 무대’로 인식될 위험이 있다.

둘째, “한국

미술시장의 구조적 불균형”이다.

프리즈 서울의 성공은 글로벌 갤러리와 해외 블루칩 작가 중심의 결과였다. 반면

한국 작가와 갤러리의 성과는 여전히 제한적이다.

김환기의 20억 원

판매가 중요한 사례이긴 하지만, 이는 이미 국제적 시장성이 검증된 근현대 거장에 해당한다. 동시대 한국 작가가 국제 블루칩 작가들과 동등한 무게로 거래되는 경우는 여전히 드물다. 이 점에서, 한국 미술시장이 세계적 허브로 자리매김하려면 중견·신진 작가들의 글로벌 시장 진입을 체계적으로 지원하는 구조가 필요하다. 단기적

거래 실적보다 장기적 시장 진입 전략이 뒷받침되어야 한다.

셋째, “거품

이탈 이후의 진통”이다.

《Business of Fashion》은 이번 행사를 “블록버스터식 과시가

사라지고, 성숙한 관계 구축의 국면”이라고 평했다.

이는 긍정적으로 읽을 수도 있지만, 동시에 과거 한국 미술시장을 달궜던 ‘거품성 컬렉터’가 빠져나간 자리를 채우지 못하고 있다는 현실을 의미한다. 새로운

컬렉터층이 유입되고 있다고 하지만, 이들이 장기적·지속적

수집으로 이어질지는 아직 불투명하다. 즉, 한국 시장은 지금

‘거품 이후의 안정화’라는 전환기에 있으며, 이 안정이 성숙으로

이어질지, 침체로 굳어질지는 향후 2~3년의 전략에 달려

있다.

넷째, “제도와

인프라의 과제”이다.

서울이 글로벌 아트 허브로 자리잡기 위해서는 단순히 페어의 성공에 의존해서는 안 된다. 미술관, 레지던시, 비엔날레, 그리고 미술 교육 시스템까지 함께 성장해야 한다. 특히 아카이브의

체계적 구축, 미술품 거래의 투명성 강화, 세제 및 법적

지원은 여전히 부족하다. 프리즈 서울과 같은 국제적 행사들이 매년 열리더라도, 한국 시장 내부의 제도적 기반이 약하다면 ‘축제의 일회성 성과’로 끝날 수밖에 없다.

맺음말

“키아프리즈 2025”는 침체된 글로벌 미술시장에서 안정과 성숙이라는 두 키워드를 확인시켜 주었다. 동시에 두 페어의 위계와 시장 양극화라는 구조적 과제를 드러내기도 했다.

서울은 분명 아시아 미술의 중요한 허브로 자리매김하고 있지만, 이 허브가 건강한 생태계로 작동하기 위해서는 단순히 블루칩 거래를 유지하는 것을 넘어, 키아프의 위상 강화와 중저가 시장의 균형적 성장이 병행되어야 할 것이다.

2026년, 두 페어의 마지막 동시 개최가 예정된 지금, 우리는 ‘서울 아트위크’가 단순한 일회성 흥행이 아니라 지속 가능한 생태계로

나아갈 수 있을지 주목할 필요가 있다.