박관우(b. 1990)는 인간을 하나의 ‘현상’으로 바라보며, 감각을

통한 의식과 자의식의 문제, ‘믿음’이 매개하는 실재와 허구의

문제, 그리고 이주와 정체화 문제 등을 구체적인 작업의 주제로 다루어 왔다.

작가는 현상을 포착하기 위한 장치를 만들고, 미시적 감각을 불러 일으키는

장면을 연출하며, 주객의 경계가 사라진 집단적 상황극을 연출하거나, 오직

증언들을 통해서만 존재할 수 있는 특수한 체험을 설계하는 등, 기존의 분류를 벗어나는 경계선의 시공(liminal space-time)을 예술을 통해 실험한다.

박관우, 〈터널 모형 2〉, 2017, Giclée Print, 84.1cm x 118.9cm ©박관우

박관우의 작업은 우리가 타인이나 자기 자신을 무엇이라 규정하고, 이를

바탕으로 세상을 판단하거나 이해하는 과정을 하나의 고정된 결과물이 아니라 계속해서 생성되고 부유하는 현상으로 바라보는 일에서 출발한다.

그는 작가 노트에서 “진실은 그것에 관하여 우리가 만들어낸 믿음”이라 정의하고, “살아있는 연극으로서의 삶을 믿으며, 그것들이 부딪히는 과정에서 만들어지는 여러 개의 겹쳐진 진실에 관심이 간다”고

말한다.

박관우, 〈내일〉, 2014, Web camera, projector, computer, framed canvas, 150 x 220 cm ©박관우

우리의 세상을 이루는 여러 현상들을 포착하기 위해 박관우는 다양한 장치들을 고안해 왔다. 작가는 이러한 장치를 “삶에 덧대어진 장치”라고 표현한다. 그리고 그것들은 뚜렷하게 보이는 것들을 흐리게 만들고, 멀쩡해 보이는 것들에 균열을 내며, 오류를 발생시키기 위해 만들어진

것들이라 설명한다.

박관우, 〈타인〉, 2017, Periscopic Aluminum Structure, Wood, Glass, 250cm x 170 x 16 cm ©박관우

박관우의 초기 작업에서 이러한 장치들은 물질의 형태로 등장했다. 가령, 〈내일〉(2014), 〈타인〉(2017),

‘내가 여기 있다고 말해줘‘(2019) 시리즈는 시각을 통한 ‘바라보는 행위’를 유도해 예상치 못한 감각의 균열을 냄으로써 나의

시각과 지각, 그리고 나와 타자에 대해 질문하게 만드는 장치-구조물들이

등장한다.

거울 모양의 스크린으로 된 〈내일〉은 그 앞에 선 관객의 모습 대신 24시간

전 그 장소에 서 있었던 타인의 시선과 마주하게 만들었으며, 알루미늄으로 만들어진 잠망경 형태의 구조물로

이루어진 〈타인〉은 관객이 구조물 한쪽 접안부를 통해 내부를 들여다보는 순간 자신의 뒤통수를 마주하도록 하였다.

박관우, 〈내가 여기에 있다고 말해줘 2〉, 2019, Performance, Dimensions variable ©박관우

나아가 〈내가 여기 있다고 말해줘 2〉는 외나무 다리 위에 서 있는

두 명의 퍼포머가 가상현실 헤드셋을 쓴 상태로 서로를 향해 다가가는 상황을 연출한다. 그들이 착용한

헤드셋에 설치된 180도 규격의 VR 카메라는 상대방의 헤드셋에

상황을 중계하며, 각 퍼포머에게 상대방의 시야를 교차시킨다.

상대의 시야를 경유해 스스로의 모습을 응시하도록 하는 장치를 통해 퍼포머들은 타자로부터 자신을 확인하게 되고

종국에는 그들 스스로와 육체적으로 맞부딪히면서 시각적 괴리를 해소한다.

이러한 일련의 작업들은 ‘나’의

시선에 따라 ‘외부’를 인식하는 구조를 비틀어 시지각의 오류를

발생시킨다. 이로써 박관우의 장치는 관객으로 하여금 자/타의

경계를 흐릿하게 만들고 나의 시각, 지각, 이해에 대해 질문하게

만든다.

박관우, 〈인간의 대화 1〉, 2018, 2-Channel

video of conversation based on the script written by A.I chatbot, Dimensions

variable ©박관우

박관우, 〈인간의 대화 1〉, 2018, 2-Channel

video of conversation based on the script written by A.I chatbot, Dimensions

variable ©박관우이와 함께, 2018년부터 진행해온 ‘인간의 대화’ 시리즈에서 박관우는 인공지능 챗봇을 매개체로 삼아 기술발전에

의해 증강될 미래 인류의 정체성과 그 경계선이란 어떤 것일지 질문하며, 우리 존재의 본질을 구성하는

조건들에 대해 질문하였다.

‘인간의 대화’는 인간이

생성한 문장과 인공지능 챗봇이 만든 문장들을 뒤섞고, 그 둘의 구분을 모호하게 만드는 연출을 바탕으로

전개되어 왔다. 가령, 시리즈의 첫 번째 작업에서는 두 명의

배우가 서로 대화를 나누는 장면이 펼쳐지는데, 그들의 대화 내용은 대부분 인간에 의해 쓰여진 것이 아닌, 인공지능 챗봇에 의해 만들어진 문장들로 이루어져 있었다.

이때 작가는 대화의 내용에 일부 개입하여, 그들의 대화 중 어느 부분이

사람의 것이며, 어느 부분이 사람의 것이 아닌지 구별할 수 없는 상황을 만들어낸다.

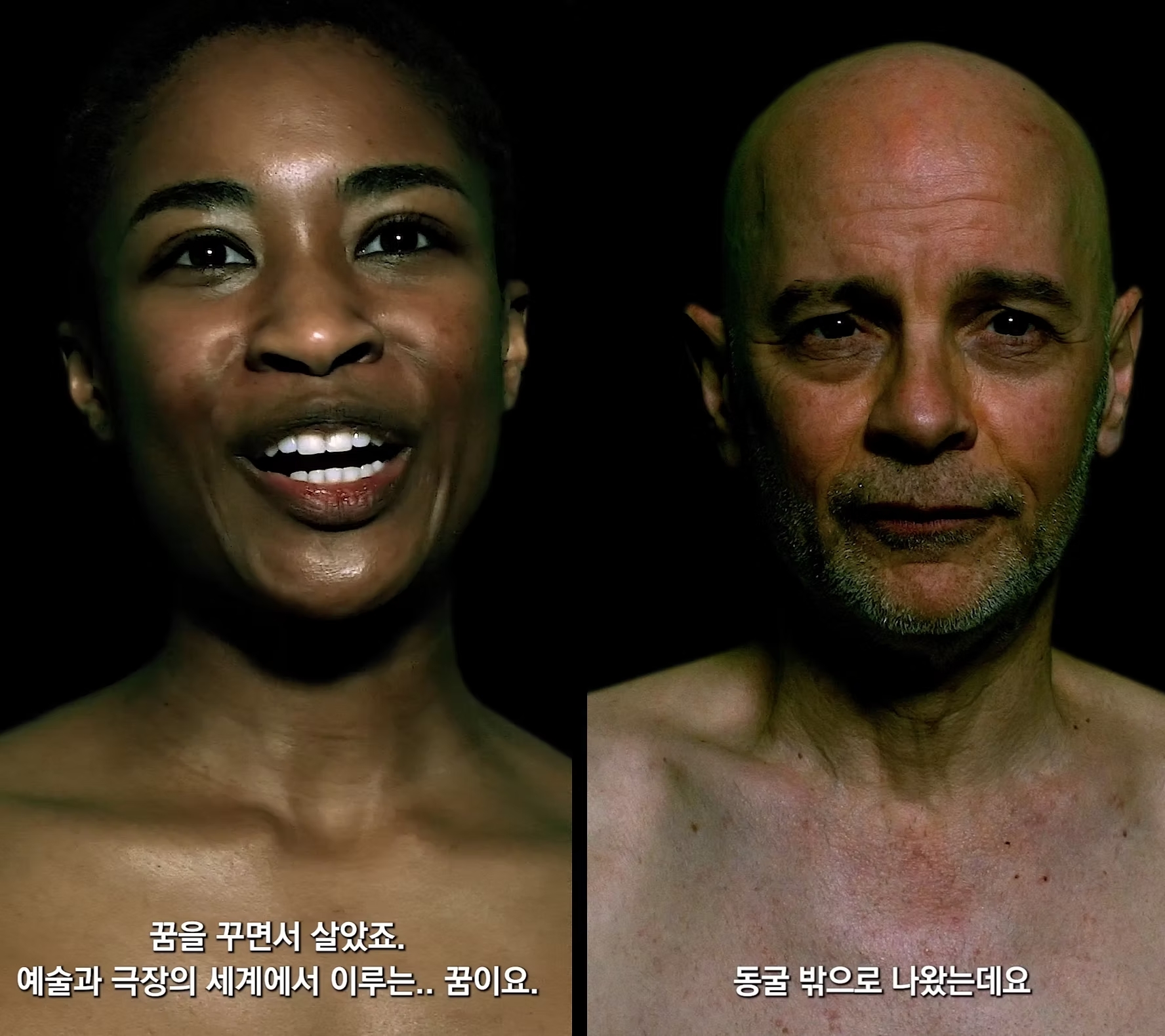

박관우, 〈인간의 대화 5〉, 2024, 심리극, 듀얼 채널 비디오 (41분 23초), 휴먼 인터프리터와의 인터뷰 + 인공지능을 통해 생성된 질의응답 ©박관우

최근의 작업에서는 발화자의 정체성과 연계하여 감각이나 기억, 감정과

믿음, 그리고 세계관에 대해 구체적인 상상력을 요하는 구성의 질문지를 바탕으로 한 인간과 인공지능의

즉흥적인 대답을 혼합하는 실험이 이루어졌다.

영상에 등장하는 인물들은, 이름, 성별, 신체적 특징과 같은 간단한 것들에서부터 복잡한 일화적 기억에 이르기까지 하나의 가설적인 정체성을 상상력을 동원하여

만들어내야만 하는 즉흥적인 상황에 놓인다. 이 과정에서 멜린다와 맥신,

솔로몬 마르코니와, 맥스, 바람과 함께 움직이는

자, 그리고 르네라는 여섯 명의 정체성이 화면에 나타나는 두 인물의 신체에 빙의하여 등장한다.

여섯 인물의 독백이 겹쳐지는 동안, 각각의 화면에는 5hz 차이의 모노주파수가 함께 재생되는데, 두 주파수가 합쳐지면서, 꿈꾸는 상태의 뇌에서 형성된다고 알려진 세타파가 만들어진다.

박관우, 〈Human-Being-Human〉, 2019, Audience participative performance. ©박관우

박관우, 〈Human-Being-Human〉, 2019, Audience participative performance. ©박관우우리를 둘러싼 진실의 구조에 균열을 내고, 이해의 차원을 넘나드는

다양한 현상들을 포착하기 위한 방법으로서 장치를 고안해 온 박관우는, 점차 그 장치의 형태를 퍼포먼스, 해프닝, 이벤트와 같은 비물질적인 방식으로 발전시키기 시작했다.

예를 들어, 2019년에 선보인 〈안드로이드는 춤추고 싶은 기분을

느끼는가?〉에서 작가는 인간과 외관상으로 전혀 구별되지 않는 인공의 존재인 안드로이드로 상정된 약 서른

명의 퍼포머들을 관객들과 뒤섞으며, 일상적인 인식에 오류를 일으키는 상황을 만들었다.

박관우, 〈안드로이드는 춤추고 싶은 기분을 느끼는가?〉, 2019, Constructed Situation of dancing, Dimensions variable. ©박관우

박관우는 안드로이드의 역할을 수행할 퍼포머들에게 서로의 존재를 알리지 않은 채 전시 공간에 위치시켰다. 그리고 퍼포머들은 무아지경으로 춤을 추는 벌거벗은 남자의 영상만이 반복재생 되는 전시장 안에 합류하여 음악에

맞춰 춤을 추기 시작했다.

이때 퍼포머들에게는 구체적인 안무대신, 다음과 같은 두 가지의 임무가

주어졌다. 스트리밍되는 음악을 듣고 점점 열정적으로 춤을 출 것, 그리고

음악이 끝나기 5분전 신호가 있으면 조각상처럼 정지된 상태로 5분간

머물다가 자연스럽게 자리를 뜰 것.

박관우, 〈안드로이드는 춤추고 싶은 기분을 느끼는가?〉, 2019, Constructed Situation of dancing, Dimensions variable. ©박관우

마음껏 춤을 추는 퍼포머들은 관객들의 참여를 유도하며, 서로가 퍼포머로서

춤을 추는지, 관객으로서 추는지 알지 못한 채 그 분위기 속에 녹아 들어 있었다. 그러나 약 1시간 후, 관객들은

마치 자신이 기계임을 드러내듯 정지하는 퍼포머들을 마주하게 되고 순간의 괴리감을 느끼게 된다.

이러한 이질적인 감각을 유발하는 상황을 통해 관객은 현재 상황과 관계에 대한 질문, 그리고 그 안에 놓인 자신 스스로에게 물음표를 띄우게 된다.

박관우, 〈늑대화 함께 춤을〉, 2021, 배타적, 생성형 사건, 가변크기 ©박관우

이처럼 관객을 특정한 상황 안에 놓이도록 하는 박관우의 작업은 2021년

플랫폼엘에서 열린 개인전 《늑대화 함께 춤을》에서 관객 ‘개인’의

차원에서 사건이 만들어질 수 있도록 구성되어 나타났다. 전시는 한 번에 한 명씩 입장할 수 있으며, 관객 각자에게는 10분이라는 정해진 시간이 주어졌다. 관객은 신발을 벗고 건물 엘리베이터 안으로 들어서며 전시에 대한 안내를 받게 된다.

이때 관객에게 주어지는 사전 정보는, "신발을 벗고 안으로

들어서서 지하3층 머신룸으로 이동할 것, 문이 열리면 눈

앞에 놓인 헤드셋을 쓰고 공간 안으로 걸어 들어갈 것. 음악이 꺼지고 공간의 조명이 완전히 어두워지면, 엘리베이터를 타고 다시 올라올 것."이 전부였다.

박관우, 〈늑대화 함께 춤을〉, 2021, 배타적, 생성형 사건, 가변크기 ©플랫폼엘

박관우, 〈늑대화 함께 춤을〉, 2021, 배타적, 생성형 사건, 가변크기 ©플랫폼엘관객은 엘리베이터 문이 열리는 순간 짙은 풀내음과 함께 펼쳐진, 낙엽이

곳곳에 펼쳐진 초원을 발견하게 된다. 공간의 옆면과 천장은 시멘트와 철골구조와 같은 산업적인 외관을

띄며, 정면에 커다란 빈 스크린이 설치되어 있었다.

관객이 들어서면 노란 조명이 서서히 드리우며, 10분이 지나면서 다시

서서히 꺼진다. 관객은 엘리베이터 앞에 놓인 좌대 위의 헤드셋을 머리에 쓰고 공간 안으로 걸어 들어간다. 이어 관객은 공간 안에 머무르는 '인터프리터'(외관상 일반 관객처럼 보이며, 헤드셋을 쓴 채 뭔가를 듣고 있는)를 만나게 되며, 그/그녀와 10분간 시공을 함께한다.

박관우, 〈늑대화 함께 춤을〉, 2021, 배타적, 생성형 사건, 가변크기 ©플랫폼엘

자신을 응시하는 관객을 발견한 인터프리터는 그 주변을 맴돌며 함께 춤을 추려는 듯 무언가를 시도한다. 이때 관객은 이에 응하거나, 외면하거나, 아예 이 상황의 바깥에서 모든 것을 관조할 수도 있다. 작품의 내용은

이러한 타인과의 관계적 상황 안에서 느껴지는 모든 감정의 동요로 이루어진다.

작가가 설정한 작품의 구성은 관객과 인터프리터 모두에게 제한적으로만 제공된다.

관객과 인터프리터가 공존하는 작품을 직접 볼 수 없도록 제한되며 작품을 경험하는 시간동안 사진, 영상을

포함한 어떠한 방식의 아카이빙도 금지된다. 작품은 오직 관객과 인터프리터만의 개인적 경험, 기억으로만 남게 된다.

전시와 관련한 모든 텍스트는 관객이 전시를 관람한 후 퇴장 시에 제공되며, 관객들은

이미 일어난 사건을, 단서를 통해 사후에 추적 하듯 글을 읽게 된다.

박관우, 〈클럽 리얼리티〉, 2022, 집단 심리극, 가변크기 ©박관우

이후 박관우는 집단 심리극을 통해 연쇄적인 상황이 발생되는 구조를 실험해 나갔다. 그러한 대표적인 작업 〈클럽 리얼리티〉(2022)는 분명히 연극이지만, 무엇이 연극이고 무엇이 아닌지 아무도 알 수 없도록 구조화된 조금 이상한 상황으로 전개된다.

미술관에서 11명의 사람들이 11주

동안 정기적으로 만나는 일종의 비밀 모임으로 이루어진 이 작업은, 일종의 리얼리티쇼 혹은 일련의 상황극으로

펼쳐진다. 작품의 세계관을 작동시키는 가장 중요한 전제는 그 곳에서의 모든 말은 거짓말이라는 것이다. 모든 발언과 모든 설정들은 이러한 전제 위에서 만들어지며, 이로

인해 서로에 대한 궁극적인 판단은 유예된다.

박관우, 〈클럽 리얼리티〉, 2022, 집단 심리극, 가변크기 ©박관우

11명의 베타 테스터(참여자)는 자신의 정체를 숨기고 자신이 스스로 설정한 다른 존재로 분하여 모임에 참여한다. 모임의 모든 구성원들은 서로의 존재를 믿겠다고 약속하고 매주 미리 기획된 에피소드를 겪어낸다. 11주 동안 매일, 그들은 자신이 만들어낸 허구적 존재의 관점에서

일기를 쓰는데, 이는 마지막에 '증언'의 형태로 조합되어 사건이 실제로 존재했음을 밝히는 중요한 단서로 기능한다.

박관우, 〈클럽 리얼리티〉, 2022, 집단 심리극, 가변크기 ©박관우

모임은 처음 10주 동안은 비공개로 운영되지만, 11주차인 마지막 주에는 전시(10주간의 활동기록을 찍은 수백장의

사진들), 그리고 재즈 음악이 들어찬 파티로 탈바꿈한다. 입장하는

관객들은 사전 예약을 통해, 그들의 이름과 인적사항을 작성하도록 요청받고, 이를 통해 이름표가 만들어진다.

전시 현장을 방문한 관객들은 반드시 '다른 사람'의 이름표를 달고

입장해야 한다. 그리고 모든 것이 벌어지는 마지막 현장에서, 그

이름표의 주인 행세를 하며, 파티를 즐기게 된다. 그 곳에서는

반드시 어딘가에, 자신의 행세를 하는 누군가(그러나 그는

누가 이 이름표의 진짜 주인인지는 영원히 알 수 없는)가 존재하도록 상황이 구성된다.

이러한 일련의 상황을 거치며, 개인은 ‘정체성’이라는 자신의 경계가 모호해지는 경험을 하게 되고 그로부터

덧대어진 현실들이 끊임없이 생성되어 허구와 진실 사이의 경계 또한 부유하게 된다.

《이상한 꿈 / 미제사건》 전시 전경(더레퍼런스, 2023) ©더레퍼런스

박관우는 오직 ‘현상’으로서만

규명할 수 있는 인간의 양태와 자의식을 특정한 이미지나 메시지로 드러내기보다는 생성을 위한 조건을 설정하고, 관객

‘개인’의 배타적인 체험으로써 드러내는 다양한 실험들을 선보여

왔다.

이러한 그의 작업은 ‘나’를

둘러싼 기존의 인식체계와 감각에 균열을 만듦으로써, 나와 타인, 그리고

세계 사이의 관계에 대해 질문하게 만든다.

”나의 작업은

삶에 덧대어진 장치들이다. 그것들은 뚜렷하게 보이는 것들을 흐리게 만들고, 멀쩡해 보이는 것들에 균열을 내며, 오류를 발생시키 위해 만들어진

것들이다. 나의 일은 사건을 생성하기 위한 조건들을 다루는 것이며, 조건들의

조합이 생성하는 상황과 장면, 사건을 증언하는 것이다. 이것은 이상한 기능을 위한 유사-장치들이다. 이것은 스스로 생성되는 장면이자, 구조다. 이것은 집단적인 심리극이다.” (박관우, 작가 노트)

박관우 작가 ©호반문화재단

박관우는 홍익대학교에서 디지털미디어디자인을 전공한 이후, 영국 왕립예술학교에서

조각을 공부했다. 개인전으로는 《증언과 증언들》(문화살롱

5120, 서울, 2023), 《이상한 꿈 / 미제사건》(더레퍼런스, 서울, 2023), 《클럽 리얼리티》(코리아나미술관, 서울, 2022), 《늑대와 함께 꿈을》(플랫폼엘 컨템포러리 아트센터, 서울,

2021) 등이 있다.

또한 작가는 《공유미래》(한가람 디자인 미술관, 서울, 2025), 《회신을 원하지 않음》(아트센터 예술의 시간, 서울,

2024), 《가장 깊은 것은 피부다》(세화미술관, 서울, 2024), 《하얀 벽의 고백》(아트 스페이스 호화, 서울, 2023), 《제로원데이 2022》(S-팩토리, 서울, 2022), 《튜링테스트: AI의 사랑고백》(서울대학교미술관,

서울, 2022), 《제로원데이 2021》(원효로 현대자동차 서비스센터, 서울,

2021) 등 다수의 단체전에 참여했다.

박관우는 호반문화재단 H-Art Lab(2022-2023)과 국립현대미술관

고양레지던시(2021) 입주 작가로 선정되었으며, 현대자동차그룹

제로원 Z-Lab 대표작가(2020) 및 제로원 2019 크리에이터로 활동한 바 있다.

References

- 박관우, Kwanwoo Park (Artist Website)

- 퍼블릭아트, 허대찬 – 박관우: 균형이 깨진 시스템. 지각게임의 제안자

- 플랫폼엘, [전시 소개] PLAP 2021 l 늑대와 함께 춤을 (Platform-L, [Exhibition Overview] PLAP 2021 l A Dance with a Wolf)

- 더레퍼런스, [전시 소개] 이상한 꿈 / 미제사건 (The Reference, [Exhibition Overview] Strange Dream/Gold Cases)

- 호반문화재단, 박관우 (Hoban Cultural Foundation, Kwanwoo Park)