전현선(b. 1989)의 작업은 일상 속에서 작가가 경험한 일을 기록하는

것에서 시작된다. 하지만 특정한 이미지를 재현하기보다는 명확하게 풀어낼 수 없는 사소하고 모호한 상황의

분위기나 작가의 감정을 묘사한다. 그렇기에 그의 작업에는 마치 수수께끼와 같은 기하학적 도형들이 자리하며

어떠한 이야기를 상상하게 한다.

전현선, 〈끝없이 갈라진 길〉, 2011, 캔버스에 수채, 80.3x60.6cm ©옆집갤러리

전현선의 초기 작업은 유년기에 가졌던 여러 궁금증 속에 담겨 있는 순수한 감성과 상상력을 시각언어로 풀어내고

있다. 작가는 성장과 교육이 경험의 축적과 함께 구체적이고 명료한 답을 향하게 되고 그것을 습득하게

되지만, 지식이 쌓일수록 우리의 언어는 오히려 소통과 표현의 한계를 가져온다고 보았다.

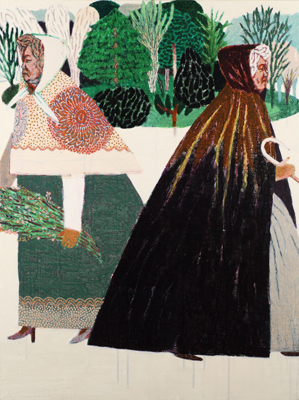

2011년 옆집갤러리에서 열린 전현선의 첫 번째 개인전 《끝없이 갈라진 길, 어디선가》에서는 어린 시절 읽었던 동화 속 캐릭터를

끌어들이며 회화적 시각언어를 통한 대안적인 소통 방법을 제안했다. 그의 작업은 동화 속 장면의 재구성으로부터

시작되는데, 그 안에서 등장인물들은 본래의 역할 또는 장면과는 다른 모습으로 나타난다.

전현선, 〈만족스러운 결말〉, 2011, 캔버스에 수채, 72.7x91cm ©옆집갤러리

이를 테면, 기존 동화 속에서 선악의 대립 구도로 등장하는 할머니와

늑대는 완고함과 순수함을 보여주는 모호하고 이중적인 역할로 새롭게 등장한다. 우리의 상식 속 고정되어

있던 구도로부터 벗어난 캐릭터들은 임의의 인물이 되어 우리 모두의 모습을 대변하는 객체가 된다.

한편 캔버스에 반복해서 올리는 점과 선은 때로는 구름이 되거나 나무가 되며 모호하게 나타난다. 이러한 정리되지 않은 모호한 요소들은 정해진 인식의 틀에서 벗어나 우리의 기억에 자리한 수많은 타인과의 관계들, 무의식적 장면들, 그리고 상상력을 이끌어내어 수많은 생각의 가지들이

펼쳐지도록 한다.

전현선, 〈뿔과 대화들〉, 2014, 캔버스에 수채, 145.5x112.1cm ©플레이스 막

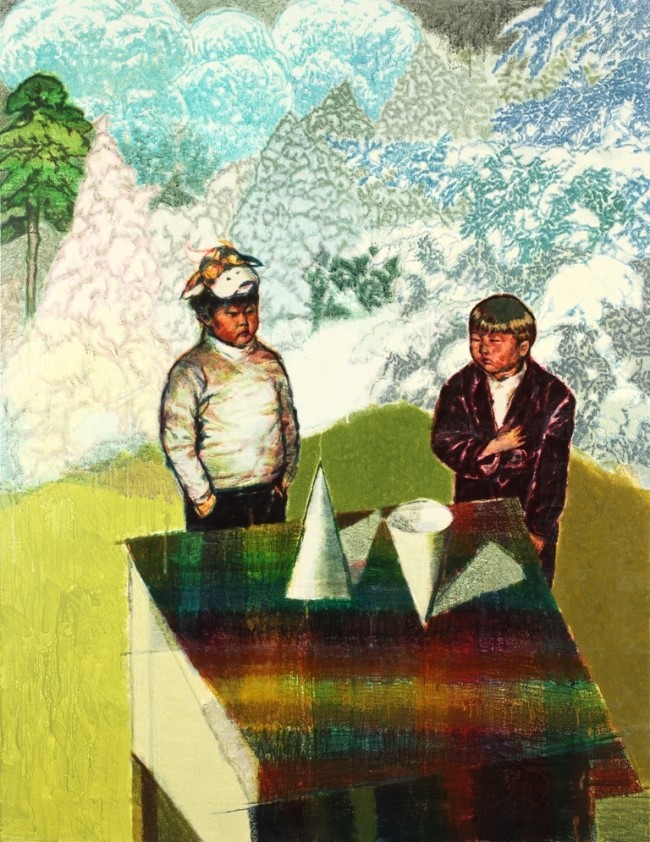

2014년 플레이스 막에서 개최한 개인전 《뿔과 대화들》에서는 동화 속 캐릭터를 끌어들여 작업하던 이전의 작업에서 벗어나, 기하학적 도형의 조형미를 작품 안에 새롭게 등장시켰다. 전현선은

전설이나 신화 속에 등장하는 다양한 오브제와 함께 원뿔을 조합하며 콜라주 형식으로 장면을 구성했다.

논리적인 인과 관계가 없는 요소들은 각기 다른 곳을 향하고 있거나, 어느

한쪽에서는 뜬금없이 열매가 열려 있는 등 여러 이야기들이 캔버스 속에 모여 분절되어 나타난다. 서로

연결되지 않는 장면들 사이에 공통적으로 등장하는 원뿔은 조형적인 중심축이 되어, 겹쳐져 있기만 한 이야기들을

연결해주는 매개체로 존재한다.

전현선, 〈뿔과 빛나는 돌〉, 2016, 캔버스에 수채, 130.3x97cm ©이화익갤러리

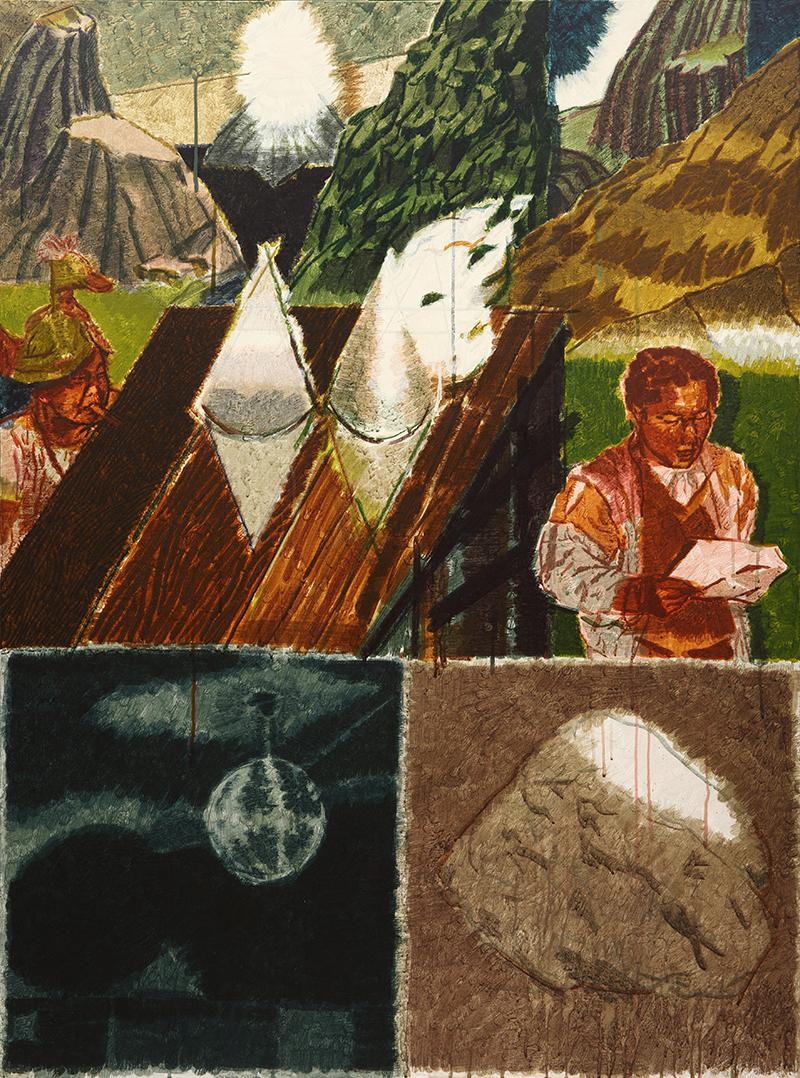

전현선, 〈뿔과 빛나는 돌〉, 2016, 캔버스에 수채, 130.3x97cm ©이화익갤러리그의 작품에서 원뿔은 어떠한 의미와 해석을 지시하지 않는다. 작가에

따르면 원뿔은 그리는 과정에서 우연히 등장한 존재로, 그림 속 여러 상황에 놓여 있으며 언어의 중심

축이자 소통을 위한 매개물이다.

김동현 큐레이터는 우연히 등장한 이 원뿔은 “그의 작업에서 또는 작가

자신의 삶 전반에 깊숙이 자리 잡고 있는 모호함을 잠시나마 해소하는 역할을 한다”고 해석했다. 구상적인 회화 언어로 그려진 여러 장면들 사이에서 원뿔은 당장 규정지어질 수 없는, 혹은 해결되지 못한 현실의 모습을 대변하며 이러한 문제들을 풀어나갈 수 있는 가능성의 원형으로서 자리한다.

전현선, 〈둥근 신화〉, 2016, 캔버스에 수채, 91x72.7cm ©이화익갤러리

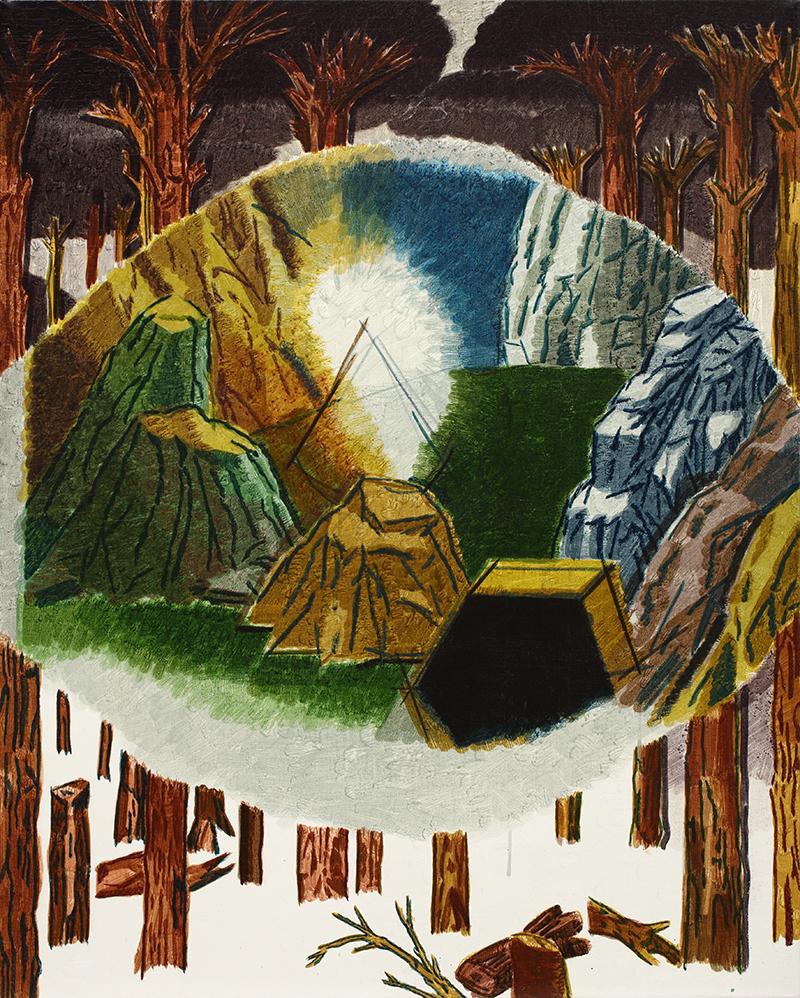

전현선, 〈둥근 신화〉, 2016, 캔버스에 수채, 91x72.7cm ©이화익갤러리그의 그림 안에서 마치 유기체처럼 자가 증식을 하던 ‘뿔’은 2016년 이화익갤러리에서의 개인전 《이름 없는 산》에서 새로운 모습으로 등장하기 시작했다. 여기서의

뿔은 여전히 확실하게 규정되어 있지 않은 상태이지만 뿔의 모양을 모방한 산의 모습으로 진화한다.

정확히 뿔도 아니고 산도 아닌 중간자적 입장으로 태어난 이 모호한 ‘이름

없는 산’은 다시금 그의 작업 안에서 규정하기 힘든 수많은 현상과 물음을 잠시 해결해주는 존재로서 역할을

이어간다.

전현선, 〈사물과 기록과 뿔〉, 2016, 캔버스에 수채, 194x150cm ©이화익갤러리

전현선, 〈사물과 기록과 뿔〉, 2016, 캔버스에 수채, 194x150cm ©이화익갤러리그리고 당시 노은주 작가와의 협업을 계기로, 그의 화면 구성에 변화가

생기기 시작했다. 예를 들어, 2016년 작품인 〈사물과

기록과 뿔〉은 여러 장면 조각들이 마치 메모지를 그려져 배치된 것처럼 분할되어 한 화면 안에 겹쳐져 있다. 작가는

조각들, 부분들을 모아 전체 화면을 만들어 나가는 작업 방식을 더욱 도드라지게 제시하고자 메모지, 색면, 장면의 일부분, 도형들을

활용하기 시작했다고 말한다.

전현선, 〈모든 것과 아무것도-쓰러진 흰 나무와 숲〉, 2017, 캔버스에 수채, 100x300cm ©위켄드

전현선, 〈모든 것과 아무것도-쓰러진 흰 나무와 숲〉, 2017, 캔버스에 수채, 100x300cm ©위켄드이듬해인 2017년 위켄드에서의 개인전 《모든 것과 아무것도》에서 선보인 작품들은 그의 그림에 또 다른 변화를 가져왔다. 전현선의 그림에 자주 등장했던 인물은 이 시기에 사라지게 되었다. 대신

화면은 파노라마처럼 수평으로 길게 펼쳐지고, 그 안에는 나무, 사물, 도형 등의 이미지가 올오버의 형식으로 병치되어 나타난다.

이와 함께 그림의 전반적인 색채도 한층 경쾌하고 밝아지게 되었다. 이전

작업에서 작가는 보는 이의 시선을 끄는 인물의 형상으로 인해 생기는 형상들 간의 주종관계를 완화시키기 위해 전체적인 채도를 낮춰 인물과 사물의

구분을 옅게 했지만, 인물이 사라진 그림에서는 의도적으로 채도를 낮출 필요가 없어진 것이다.

전현선, 〈나란히 걷는 낮과 밤(1)~(15)〉, 2017, 캔버스에 수채, 《나란히 걷는 밤》 전시 전경(대안공간 루프, 2018) ©대안공간 루프

전현선, 〈나란히 걷는 낮과 밤(1)~(15)〉, 2017, 캔버스에 수채, 《나란히 걷는 밤》 전시 전경(대안공간 루프, 2018) ©대안공간 루프2018년 대안공간 루프에서 열린 개인전 《나란히 걷는 낮과 밤》에서는 여러 개의 캔버스를 이어 붙여 하나의 풍경을 만드는 작품을 선보였다. 작가는 이 작업을 진행하며 단어와 문장의 관계에 대해 생각했다고 한다. 그는

자신이 다루는 이미지의 조각(요소)을 단어로 보았다. 이 단어로서의 이미지들은 지칭하는 대상이 명확하지만 문장이 되는 순간 오히려 부정확해지고 불명확해진다.

80호 크기의 캔버스 15개를

이어 붙인 〈나란히 걷는 낮과 밤〉(2017)은 과거 작가가 일상에서 마주하거나 어떤 관계 속에서 중요했던

사물들을 소재로 한다. 서로 직접적인 연관성은 없지만 작가를 중심으로 연결되어 있는 사물들은 그의 그림

속 여러 상황에 대입되어 그려졌다.

전현선, 〈나란히 걷는 낮과 밤(6)〉, 2017,

캔버스에 수채, 112x145.5cm ©대안공간 루프

전현선, 〈나란히 걷는 낮과 밤(6)〉, 2017,

캔버스에 수채, 112x145.5cm ©대안공간 루프계속해서 다른 시각에서 그려진 그의 이미지(사물)는 고정된 의미를 거부하고 여러 사물과 유연한 관계를 맺으며 다의적인 의미를 만들어 나간다. 이때 그의 캔버스들 또한 유연한 관계망 속에 놓인다. 작가는 처음부터

전체적인 구도를 상정하지 않은 채 각각의 캔버스를 개별적으로 작업한 후 포토샵에서 캔버스를 여러 방식으로 배치하는 과정을 거쳐 하나씩 맞춰 나갔다.

전현선, 〈두개의 뿔〉, 2018, 캔버스에 수채, 162.2x130.3cm ©갤러리2

한편 같은 해에 열린 갤러리2에서의 개인전 《검은 녹색 입》에서 선보인 그림들은 현실에서 빌려온 구체적인 대상 대신 기하학적 색면 도형들로만 구성되어 마치

추상회화처럼 보인다. 그러나 그의 그림은 구상과 추상의 경계에 위치한다. 기하학적 도형으로 이루어진 화면은 사실 구체적인 대상을 상상하며 그렸다는 지점에서 구상의 영역을 오간다.

전현선은 추상이지만 구상인, 구상이지만 추상인 그림을 그리고 싶었다고

한다. 대립적인 두 요소를 한자리에 불러 놓음으로써, 그의

그림은 명확한 결론을 제시하지 않고 의미를 고정시키지 않는다.

《아트스펙트럼 2022》 전시

전경(리움미술관, 2022) ©에스더쉬퍼. 사진: 김상태

《아트스펙트럼 2022》 전시

전경(리움미술관, 2022) ©에스더쉬퍼. 사진: 김상태이처럼 여러 경계를 오가며 모호한 위치에 놓인 전현선의 회화는 이후 건축적인 차원으로 확장되어 공간과 관계를

맺게 된다. 리움미술관의 《아트스펙트럼 2022》에 참여했던

작가는 개별 캔버스가 합체되어 벽을 이루거나 서로의 앞뒷면이 되어 공간을 재구획하는 방식의 작품들을 선보였다.

이전 작업과 마찬가지로, 입체가 된 회화 작품들 또한 미리 계획된

전체 이미지에 따라 그려진 것이 아닌 개별적으로 하나씩 완성된 후 서로 연결되는 과정을 거쳐 탄생했다. 화면

속 복잡다양한 이미지들 역시 각자 독립적이면서도 캔버스를 오가며 하나로 연결된다.

작가는 전시장에 한 눈에 다 담을 수 없는 크기의 대형 그림 벽, 그림

기둥들을 세워 둠으로써, 안정적인 시각적 몰입을 방해하고 중심이 계속해서 어긋나는 환경적 체험을 유도하며

전통적인 회화의 감상 방식에서 벗어난 새로운 회화 방식의 가능성을 제시했다.

《두 개의. 누워 있는. 뿌리가 드러난 세계》 전시 전경(조현화랑, 2024) ©조현화랑

《두 개의. 누워 있는. 뿌리가 드러난 세계》 전시 전경(조현화랑, 2024) ©조현화랑이처럼 전현선의 회화에는 이질적인 요소들이 언제나 혼재하며 느슨하게 연결된다. 무언가를 확정하고 결정짓기보다는 주변 대상과 관계를 맺으며 하나의 이야기로 엮이고 풀어지기를 반복한다. 유동적이고 유연한 관계망 안에 놓인 그의 작업은 명확한 것이 아닌 사라지게 되는 것, 사소한 것, 모호한 것에 대해 이야기한다.

”저는 항상 상대적인 가치에 대해서 생각해요. 어떤

대상 자체는 동일한데, 그것이 놓이는 위치나 그것을 바라보는 사람에 따라서 전혀 다른 것이 되는 상황에

흥미를 느껴요. 우리 삶의 많은 부분이 이처럼 상대적인 것 같습니다.

그래서 다양하고 자유로울 수 있다고 생각해요.” (전현선,

비애티튜드 인터뷰에서 발췌)

전현선 작가 ©에스더 쉬퍼

전현선 작가 ©에스더 쉬퍼전현선은 이화여자대학교 서양화과와 동대학원 서양화과를 졸업했다. 최근

개인전으로는 《두 개의. 누워 있는. 뿌리가 드러난 세계》(조현화랑, 해운대, 2024), 《Meet Me in the Middle》(갤러리2, 서울, 2022), 《붉은 모서리, 녹색 숲》(P21, 서울,

2019), 《나란히 걷는 낮과 밤》(대안공간 루프, 서울, 2018), 《모든 것과 아무것도》(위켄드, 서울, 2017) 등이 있다.

또한 작가는 《추상과 관객》(경남도립미술관, 경상남도, 2024), 제12회

서울미디어시티비엔날레 《이것 역시 지도》(서울시립미술관, 서울, 2023), 《DUI JIP KI》(에스더 쉬퍼, 베를린, 2023),

《아트스펙트럼 2022》(리움미술관, 서울, 2022), 《댄싱 캐스퍼》(사가, 서울, 2021), 《제20회 송은미술대상전》(송은, 서울, 2020)을 포함한 다수의 단체전에 참여한 바 있다.

전현선은 2023년 프리즈 x 샤넬: 넥스트 & 나우 시리즈에 선정되었고, 2020년 제20회 송은미술대상 우수상, 2017년 종근당 예술지상을 수상했다.

References

- 조현화랑, 전현선 (Johyun Gallery, Hyunsun Jeon)

- 옆집갤러리, 끝없이 갈라진 길, 어디선가 (Next Door Gallery, Somewhere on the Road to Endless Opposites)

- 플레이스 막, 뿔과 대화들 (Place MAK, The Cone and Conversations)

- 이화익갤러리, 이름 없는 산 (LEE HWAIK Gallery, Nameless Mountain)

- 위켄드, 전현선 작가와의 대화, 2017.09.21

- 대안공간 루프, 나란히 걷는 낮과 밤 (Alternative Space LOOP, Parallel Paths)

- 갤러리2, 검은 녹색 입 (Gallery2, Black Green Mouth)

- 리움미술관, 아트스펙트럼 2022 (Leeum Museum of Art, ARTSPECTRUM 2022)

- 비애티튜드, 작고 구체적인 것들을 통해 조금씩 다가가기