일제강점기, 전형필 선생이 전 재산을 바쳐 설립한 대한민국 최초의 사립 미술관 ‘간송미술관’(간송미술문화재단)은 <훈민정음

해례본>(국보 제70호), 신윤복의 <미인도>,

정선의 <금강내산도>를 비롯해 수많은

국보·보물을 소장하고 있다.

올해

광복 80주년을 맞아 간송미술문화재단이 이마트 ‘노브랜드’와 손잡고, 국보와 보물 이미지를 담은 협업 상품 7종을 선보였다.

‘간송미술관 x 노브랜드’ 상품 7종. / 사진: 이마트

이번

프로젝트는 생활 속에서 한국 문화유산을 자연스럽게 접할 수 있도록 기획됐으며, 소비재에 예술적 가치를

입힌 시도로 “문화재가 장바구니에 들어왔다”는 표현이 전혀

과장이 아니다.

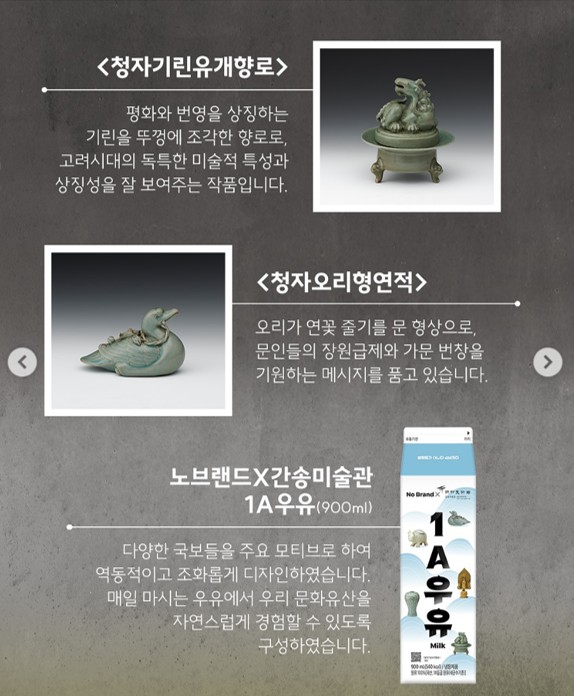

우유팩

속 고려청자

대표 제품인 ‘간송미술관×노브랜드 1A 우유’에는 국보 제68호

<청자상감운학문매병>과 보물 제1442호 <청자오리형연적>이

디자인됐다.

<청자상감운학문매병>은

12세기 고려청자의 절정기에 제작된 작품으로, 구름과 학 문양을 상감 기법으로 새겨 넣은

것이 특징이다. 전형적인 매병의 균형 잡힌 기형과 정교한 문양이 고려 도자기 미학의 정수를 보여준다.

‘노브랜드’ SNS 캡쳐화면

<청자오리형연적> 은

오리 모양의 필통 겸 연적(먹을 갈 때 물을 담는 도구)으로, 실용성과 조형미를 겸비한 공예품이다. 부드러운 곡선과 유약의 색감이

돋보이며, 두 작품 모두 간송미술문화재단 소장품이다.

우유팩의 청량한 배경색 위에 청자의 곡선과 문양이 어우러져, 단순한

식품 포장이 하나의 공예품처럼 느껴진다.

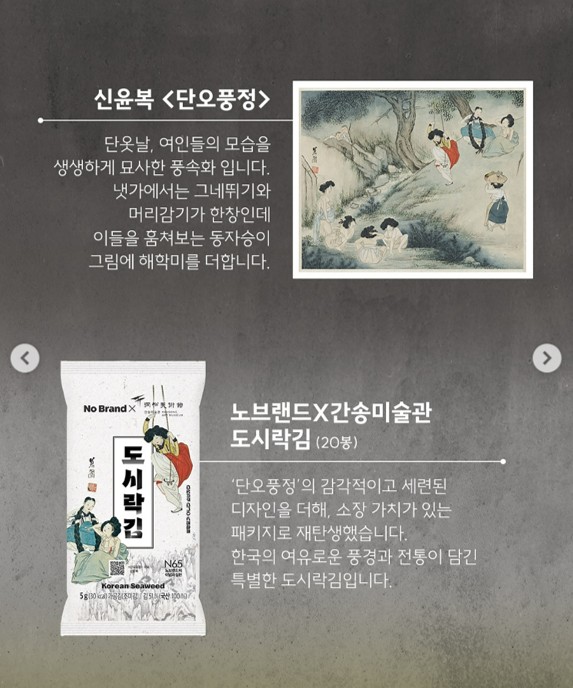

김 포장지 위 신윤복

‘노브랜드’ SNS 캡쳐화면

‘간송미술관×노브랜드 전장김·도시락김’에는 보물 제1356호

<혜원전신첩> 속 장면인 “주사거배”와 “단오풍정”이 담겼다.

“주사거배”는 조선 후기 화가 혜원 신윤복이 연회를 즐기는

인물들을 섬세하게 묘사한 장면으로, 표정과 몸짓에서 당대 풍속이 생생하게 드러난다.

“단오풍정”은 여인들이 머리를 감고, 그네를 타고, 물놀이를 즐기는 단오날의 풍경을 화사하고 활달하게

담아냈다.

김 포장에는 전통 한지 질감을 살린 배경 위에 장면들이 배치돼, 김

한 장을 꺼낼 때마다 작은 병풍을 펼치는 듯한 감각을 준다. 두 작품 모두 간송미술문화재단이 소장한다.

생활용품

속 조선 회화

‘간송미술관×노브랜드 노블화장지·미용티슈’에는 겸재 정선의 <독서여가>와 단원 김홍도의 <황묘농접>이 적용됐다.

<독서여가>는 산수 속에서 책을 읽는 선비의 모습을 그린 작품으로, 유유자적한 조선 선비의 이상을 담았다.

<황묘농접>은 노란 고양이와 나비가 한 화면에 어우러진 장면으로, 김홍도의 섬세한 필치와 동물 묘사의 생동감이 돋보인다.

두 작품 모두 간송미술문화재단이 소장하고 있으며, 반복 패턴 속에서도 세부 표현이 살아

있어 생활용품이 한층 품격을 갖춘다.

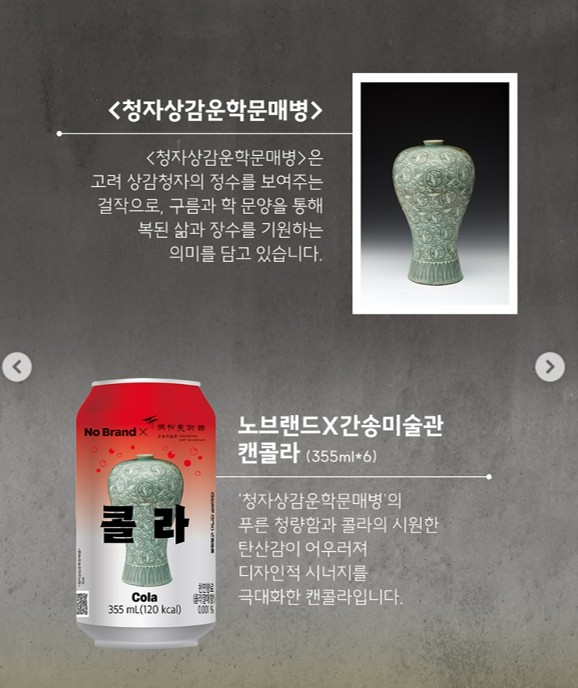

청자와

불상의 현대적 재구성

‘간송미술관×노브랜드 캔콜라·캔사이다’는 청자와 불상 이미지를 원형 라벨 안에 담아, 금속 캔의 현대적인

질감과 고미술의 부드러운 조형미가 대비되도록 했다. 음료를 마시는 순간에도 예술 작품을 시각적으로 감상하는

경험을 제공한다.

‘노브랜드’ SNS 캡쳐화면

패키지

속 디자인 전략

이번 협업 디자인은 원작 이미지를 단순 복제하는 대신, 상품의

형태와 소비 환경에 맞게 재구성했다.

배경과 주요 오브제를 분리해 시각 집중도를 높이고, 종이·유약·먹선의 질감을 재현해 시각뿐 아니라 촉각적 몰입을 유도했다. 또한

주요 모티브가 훼손되지 않도록 비율을 조정하는 세심함도 보였다.

이러한 전략은 소비재와 예술품의 경계를 허물고, 원작의 조형미를 현대적 맥락에서 재해석할

수 있게 한다.

해외의

문화유산 상품화와 비교

해외에서는 대영박물관이 <로제타 스톤> 이미지를 머그컵과 에코백에, 루브르가

<모나리자>를 의류와 화장품 포장에 적용해 대중과의

접점을 넓혀왔다. 도쿄국립박물관은 우키요에 작품을 교통카드와 과자 포장에 사용해 전통 미술 노출 빈도를

높였다.

‘간송미술관×노브랜드’ 협업은 대형 유통망과

결합한 만큼, 해외 사례보다 빠르고 넓게 대중에 확산될 가능성이 크다.

일상생활 속의 문화유산

이번

프로젝트는 박물관 진열장에서만 보던 유물이 생활 속으로 스며드는 ‘문화재 일상화’의 실험이다. 아침에 우유를 따르고,

점심 도시락에 김을 싸고, 저녁 식탁에 콜라를 올리는 순간까지 고려청자와 조선 회화가 함께

한다.