조재(b. 1990)는 현실과 디지털 세계가 서로 모방하는 과정을 거쳐 확장하고 경계가 허물어지는 상황에 주목한다. 작가는 현실과 가상 세계의 교차점에 관심을 가지며 스크린을 통해 유통되는 디지털화된 이미지 파편들을 회화와 조각의 형태로 물질화함으로써 두 세계가 상호작용하는 현상을 물리적으로 시각화한다.

조재, 〈Dismantling Mass〉,

2018, 혼합 매체, 가변 설치 ©조재

조재, 〈Dismantling Mass〉,

2018, 혼합 매체, 가변 설치 ©조재조재의 초기 작업은 도시의 지배적 감각에 주목하는 일에서 출발하였다. 예를

들어, 공간413에서 열린 개인전 《5분 쉬고, 30초씩》에서 선보인 작업들은 도시 환경 속에서 끊임없이

들려오는 배경 소음, 가령 자동차 소리나 광고의 반복적인 음향 등 익숙한 소리들이 우리의 청각에 어떤

방식으로 스며드는지를 다시 들여다보는 데서 시작됐다.

작가는 이러한 익숙한 배경 소음이 갑자기 사라졌을 때 유발되는 불안함과 이 낯선 전환의 순간에 주목해, 그 불편한 감각의 흐름을 시각적으로 구성해 내고자 했다.

조재, 〈Room33〉, 2018, 혼합 매체, 가변 설치 ©조재

조재는 이를 위한 장치로써 30초간 강렬하고 리듬감 있는 사운드가

재생된 뒤, 5분 동안 침묵이 이어지는 구조를 설정했다. 이러한

사운드 연출은 단순히 청각적인 실험을 위한 것이 아닌 감각이 어떻게 익숙해지고 낯설어지는지를 몸으로 느끼게 하는 장치였다.

이와 함께 전시장 곳곳에 배치된 오브제들은 전시장 주변에서 수집한 물건들과, 작가가

전시장에서 사운드를 들으며 작업한 재료들을 엮어 구성되었다. 미완결의 상태로 놓인 이 오브제들은 어디에서

왔는지, 왜 그 자리에 놓여있는지 확정되지 않은 채 열린 상태로 존재한다.

《번역물》 전시 전경(아트스페이스루, 2019) ©조재

《번역물》 전시 전경(아트스페이스루, 2019) ©조재조재는 이러한 구성을 통해 일상 속에서 끝없이 반복되고 잊혀지는 소리들이 우리가 놓여 있는 환경의 구조를 어떻게

형성하고 있는지를 시각적으로 탐색해보고자 했다고 설명한다. 회화와 설치는 이러한 작업의 흐름 속에서

하나의 사유 도구처럼 작동한다.

이처럼 조재는 도시적 감각의 단편들과 그 파편화된 인상들을 작업의 재료로 삼아왔다. 전시 《5분 쉬고, 30초씩》에서

그는 소음과 침묵의 리듬을 통해 감각의 조건화 과정을 탐색했다면, 이후의 작업에서는 포화된 감각의 장을

일종의 물질로 간주하고, 그 안에서 흘러나오는 덩어리감 없는 감각 조각들을 더 직접적으로 다루기 시작했다.

조재, 〈유연하게 더하기 7〉,

2019, 캔버스에 아크릴, 160x160cm ©조재

조재, 〈유연하게 더하기 7〉,

2019, 캔버스에 아크릴, 160x160cm ©조재예를 들어, ‘유연하게 더하기’(2019)

연작에서 조재는 ‘덩어리’를 분해하고, 유동적인 잔재들을 캔버스, 사운드,

오브제의 형태로 재구성한다. 이 연작에서 추상의 방식으로 제시된 이미지들은 출처를 알 수

없는 감각의 잔해로, 도시라는 감각장 안에서 형성된 잔상들을 시각화한다.

즉 조재는 감각의 전면이나 총체적 형상을 드러내기 보다는, 지나치거나

묻히는 감각의 자락에 집중한다. 도시적 감각의 찌꺼기들은 추상적인 이미지들로, 또는 산업 자재나 장난감과 같은 오브제로 등장하며, 본래의 기능과

맥락을 잃은 채 새로운 조합 속에서 배치된다.

조재, 〈유연하게 더하기 13〉,

2019, 캔버스에 아크릴, 160x160cm ©조재

조재, 〈유연하게 더하기 13〉,

2019, 캔버스에 아크릴, 160x160cm ©조재이와 같은 일련의 작업에서 작가는 감각을 차단하고 선별하며, 그 과정에서 형상이 어떻게 다시 구축되는지를 질문한다. 작가는 이러한 태도에 대해 도시에 대한 단정적 묘사로 수렴되지 않기 위함이라 설명한다. 즉 그의 작업은 도시가 끊임없이 무너지고 다시 세워지는 것처럼 감각 또한 구성과 해체를 반복한다는 인식에 기반하여 이루어진다.

《둔감제》 전시 전경(인터아트채널, 2020) ©조재

《둔감제》 전시 전경(인터아트채널, 2020) ©조재한편 2020년 개인전 《둔감제》에서 조재는 도시의 분절된 감각 구조를

임시적인 조형 언어로 재조합하며 잠정적인 균형 상태를 만드는 작업들을 선보였다. 이러한 작업은 감각의

시각적 산란을 어떻게 견딜 수 있는 풍경으로 구축할 수 있을지에 대한 고민에서 출발한다.

조재는 분명한 의미를 가지지 않는 사물의 파편들, 가령 도시에서 수집한

재료나 우연히 발견한 이미지, 버려진 구조물의 일부 등을 조형의 단위로 삼아 도시의 감각적 산만함을

정제 가능한 장면으로 치환하였다. 작가는 이러한 조형 요소들을 하나의 체계로 환원될 수 없는 감각의

주변부로 보며, 이 단편들이 응고되기 직전의 상태를 시각적으로 포착하고자 했다.

조재, 〈풍경F와 다섯개의 부산물〉, 2020, 혼합매체, 가변설치, 《둔감제》 전시 전경(인터아트채널, 2020) ©조재

작업에서 핵심적인 구조물 중 하나는 발바닥 모양의 철제 지지체 위에 세워진 캔버스다. 이 구조는 그림을 일종의 이동 가능한 객체로 제시하며, 회화를 고정된

감상의 대상으로부터 해방시키는 장치가 된다. 또한 발을 단 회화는 분절된 감각과 정체성의 상태를 반영하는

하나의 비유로, 흐르고 흔들리는 도시 감각의 일부처럼 그 자리에 존재한다.

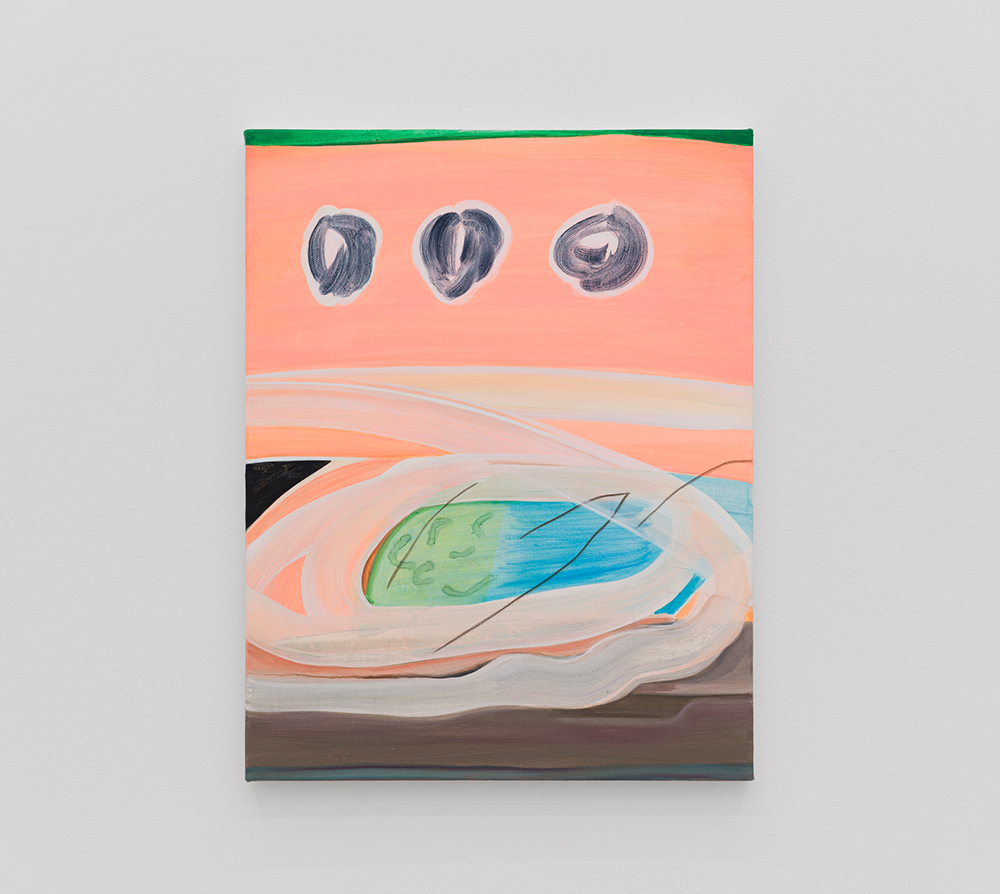

조재, 〈부스러기 15〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 37.5x45.5cm ©조재

도시 풍경의 잔해에 대한 작가의 관심은 자연스럽게 디지털 화면으로까지 확장하기 시작했다. 2021년부터 진행해온 ‘부스러기’(2021-2024)

연작에서 조재는 디지털 스크린 환경이 만들어내는 시각적 파편성과 그 특유의 날카로운 윤곽선, 세밀하고

불균형한 정보 밀도에 주목한다.

작가는 이미지 편집 중에 발생한 자투리 조각들, 이를 테면 효과를

적용하는 과정에서 생긴 기하학적 윤곽선이나 삭제된 이미지의 테두리, 겹침과 분리의 흔적 등을 일종의

시각적 부스러기로 인식하고 이들을 수집해 왔다. 특히 디지털 드로잉 환경에서 흔히 쓰이는 외곽선 처리방식(‘아웃라인’)에서 착안해, 미세하고

인위적인 경계를 따라 그리거나 해체하는 방식을 회화에 도입했다.

조재, 〈부스러기 33〉, 2022, 캔버스에

아크릴, 160x130cm ©조재

조재, 〈부스러기 33〉, 2022, 캔버스에

아크릴, 160x130cm ©조재이러한 부스러기들은 그의 작업에서 단순히 본체로부터 분리된 하찮은 잔재가 아닌 오히려 감각을 분산시키고 균열을

드러내는 핵심 요소로 작동한다. 픽셀화된 경계, 인위적인

명암의 단절, 자잘한 시각 단위들은 그의 회화 안에서 해상도의 불안정성을 드러내며, 감각의 흐름이 끊기는 지점을 포착한다.

작업 과정을 살펴보자면, 작가는 우선 스크린에서 포착한 아웃라인을

회화 화면 위에 그리고, 그 위에 색을 덧입히는 과정을 거친다. 이러한

방식은 색이 형태를 이끄는 것이 아닌, 먼저 자리 잡은 선의 흔적 위로 감각이 흘러가는 구조를 만들어

낸다.

조재, 〈부스러기 40〉, 2024, 캔버스에

아크릴, 32x41cm ©조재

조재, 〈부스러기 40〉, 2024, 캔버스에

아크릴, 32x41cm ©조재작가는 이 작업을 통해 디지털 환경 속에서 감각이 어떤 구조에 의해 조절되고 있는지 시각적으로 되짚어보고자 했다고 말한다. 특히 분절된 이미지 단위들이 감각에 침투하는 방식, 그리고 주의력이 어디서 끊기고 다시 이어지는지를 따라가며, 그 과정을 화면 위에 기록하는 회화적인 전략을 구상했다.

《누락 번역》 전시 전경(금호미술관, 2023) ©금호미술관

나아가 조재는 2023년 금호미술관에서 선보인 개인전 《누락 번역》에서

디지털 이미지의 정보 누락과 미디어 소비 패턴을 탐구한 작업들을 공개했다. 조재는 벡터화 방법론을 활용해

재난 이미지의 정보 소실 현상을 시각적으로 드러내고, 이 과정에서 이미지가 현실을 어떻게 선택하고 변형하는지

추적하였다.

이를 위해 작가는 실제 재난 이미지와 뉴스 기사를 수집하고, 이를

디지털 방식으로 벡터화하여 점, 선, 면의 기본 요소로 환원했다. 이 환원 과정에서 원본의 구체적인 정보는 단순화되거나 삭제되고, 감정

역시 함께 사라지며 감정적 공백이 나타나게 된다.

조재, 〈면역력〉, 2023, 스티로폼에 우레아 코팅 후 우레탄 도장, 180×120×80cm ©조재

조재, 〈면역력〉, 2023, 스티로폼에 우레아 코팅 후 우레탄 도장, 180×120×80cm ©조재이렇게 단순화된 이미지는 뉴스가 정보를 구성하는 방식과 맞물리게 되며, 결과적으로

우리의 시선에 편향을 가져온다. 벡터화를 통해 실제의 정보는 매끄럽고 균질한 형태로 재가공된다. 전시장에 설치된 대형 재난 더미는 이러한 조작과 미화의 결과물로, 이는

재난마저도 소비 가능한 이미지로 가공하거나 심미적 대상으로 전환하는 오늘날 미디어의 전략을 비판적으로 반영한다.

예를 들어, 〈면역력〉(2023)은

웹에서 찾은 코로나 바이러스의 이미지를 벡터화하고 특정 형태를 선택해 입체적으로 재현하며 원본 이미지에서 발생하는 정보의 누락을 시각적으로 드러낸다. 이 외에도 작가는 후쿠시마 원전 사고, 이태원 참사 등의 재난 이미지

또는 인터넷 기사를 차용해 파편화된 이미지 조각으로 재구성한 다음 기사를 통해 수집한 단어들로 작품의 제목을 지어 재난의 단편적이고 파편적인 정보

전달 방식을 드러내고자 했다.

조재, 〈이미지 펌핑〉, 2023, 영상 설치, 11분 58초 ©조재

조재, 〈이미지 펌핑〉, 2023, 영상 설치, 11분 58초 ©조재아울러, 조재는 ‘펌프질’이라는 개념을 통해 이미지가 생산되고 소비되는 과정에서 발생하는 오류와 차이를 분석했다. 작가는 순식간에 확산되었다가 사그라지는 디지털 이미지의 특성을 펌프질을 통해 부풀리고 누그러지는 풍선에 비유한다. 이미지의 확산은 누가 펌프질 하느냐에 따라 판이한 결과를 이끌어 내기도 하고,

재난이 발생했을 때 과거 사건 사고들이 재조명되어 본래 이미지가 발생했던 실재의 사태 자체와 무관하게 증폭되기도 한다.

작가는 이러한 현상에 대해 고민하던 중, 실제 재난 현장으로 찾아가

몸 만한 크기의 풍선을 불기 시작했다. 이와 같은 수행적인 방식을 통해 재난의 실제적 현장을 환기하며, 동시에 부풀려진 이미지와 관념들이 부유하는 심상을 은유적으로 만들어 낸다.

조재, 〈쿨다운 중 1〉, 2025, 캔버스에

아크릴, 160x160cm, 《FACTORS》 전시 전경(WWNN, 2025) ©조재

조재, 〈쿨다운 중 1〉, 2025, 캔버스에

아크릴, 160x160cm, 《FACTORS》 전시 전경(WWNN, 2025) ©조재조재의 최근 작업들은 게임의 시각 효과와 암호화된 패턴, 그리고 쇼츠나

릴스 같은 숏폼 콘텐츠의 반복적인 제스처에서 출발해, 디지털 환경이 감각과 반응 양식에 미치는 영향을

회화적으로 탐구한다. 가령 ‘쿨타임 중’(2025) 연작은 게임에서 특정 스킬 사용 후 일정 기간 기다려야 재사용 가능한 상태를 의미하는 용어 ‘쿨타임’를 차용해, 감각이

기술 환경에서 소모되지 않기 위한 유예의 시간, 회복과 조율의 틈으로 전환한다.

이 연작의 화면 구성 또한 디지털 환경의 논리를 반영하는데, 예를

들어 스크롤과 클립 전환에서 나타나는 분절, 압축, 반복의

리듬이 화면 속 구획의 충돌과 어긋남으로 치환되어 나타난다. 이는 시야가 머물기도 전에 흘러가는 감각의

속도를 환기시킨다.

조재, 〈쿨다운 중 9〉, 2025, 캔버스에

아크릴, 에어브러시, 41x32cm, 《FACTORS》 전시 전경(WWNN, 2025) ©조재

조재, 〈쿨다운 중 9〉, 2025, 캔버스에

아크릴, 에어브러시, 41x32cm, 《FACTORS》 전시 전경(WWNN, 2025) ©조재작업의 과정은 디지털과 아날로그 방식을 중첩하는 방식으로 전개된다. 우선

작가가 직접 제작한 조각을 촬영하고 디지털 콜라주로 재구성한 뒤, 이를 캔버스 천에 출력하고 아크릴과

반투명 미디엄을 덧입힌다. 이를 통해 디지털 평면성과 회화의 물성이 중첩되며, 투과된 색과 겹겹이 쌓인 질감이 새로운 시각적 밀도를 형성한다.

조재는 이 작업에 대해 “변화하는 시각 환경에서 감각의 흐름이 어떤

매체적 조건 아래에서 지연되고 방향을 잃는지를 추적하며, 회화의 물질성과 이미지의 비물질성 사이에서

감각 구조의 새로운 균형을 탐색”하는 시도라고 설명한다.

조재, 〈쿨다운 중 21〉, 2025, 캔버스에

디지털 프린트, 아크릴, 겔 미디엄, 29.5x21cm, 《FACTORS》 전시 전경(WWNN, 2025) ©조재

조재, 〈쿨다운 중 21〉, 2025, 캔버스에

디지털 프린트, 아크릴, 겔 미디엄, 29.5x21cm, 《FACTORS》 전시 전경(WWNN, 2025) ©조재이처럼 조재는 도시와 디지털 환경에서 수집한 이미지의 잔해와 파편들을 통해 오늘날 감각 체계가 균열되고 혼란스러워지는 순간들, 그리고 그 속에서도 여전히 지속되는 감각적 반응의 가능성을 다각도로 탐색해 왔다. 그는 이미지가 빠른 속도로 과잉되고 소비되는 동시대 환경 속에서 회화는 어떻게 감각이 마모되지 않은 채 새로운 생존의 전략을 세울 수 있을지 지속적으로 질문을 던지며 실험해 오고 있다.

”이미지가 과잉

속도와 반복으로 소비되는 환경에서, 회화는 어떻게 반응할 수 있을까.

감각이 마모되지 않고, 그 안에서 새로운 생존의 전략을 세울 수 있다면, 나는 그 가능성을 회화의 언어로 계속 탐색하고자 한다.” (조재, 작가노트)

조재 작가 ©디자인 하우스

조재 작가 ©디자인 하우스조재는 성균관대학교 서양화과 졸업 후, 영국 Royal College of Art에서 페인팅으로 석사학위를 취득했다. 주요

개인전으로는 《FACTORS》(WWNN, 서울, 2025), 《누락 번역》(금호미술관, 서울, 2023), 《Meeting

Point》(지갤러리, 서울, 2021), 《5분 쉬고, 30초씩》(공간413, 서울, 2018) 등이

있다.

또한 작가는 《가속지점》(아트센터 화이트블럭, 파주, 2024), 《My

World In Your World》(뉴스프링프로젝트, 서울, 2024), 《Humanism Reimagined》(WWNN, 서울, 2023), 《Phygital

Reality》(지갤러리, 서울, 2022), 《We Can Only Have Fun on Certain

Days》(Warbling Collective, Stour Space, 런던, 2019) 등 다수의 기획전에 참여했다.

조재는 2023년 제20회

금호영아티스트로 선정되었으며, 2019년 미국의 Hopper

Prize 결선 진출 작가 및 2016년 영국의 Ingram

Collection의 Young Contemporary Talent Purchase Prize 결선

진출 작가로 선정된 바 있다.