정유진 (b.1995)은 동시대의 재앙에 감응하는 포스트 아포칼립스적 환경을 조각과 설치를 통해 구현한다. 작가의 손에 의해 만들어진 폐허의 풍경에는 때로 만화적 세계관이 더해지기도 한다. 정유진은 이를 통해 오늘날 재앙이 미디어나 대중문화에서 어떠한 방식으로 이미지화 되어 소비되고 감각되는지 사유한다.

《적어도 현실답게》 전시 전경(화랑자리, 2019) ©정유진

《적어도 현실답게》 전시 전경(화랑자리, 2019) ©정유진정유진은 만화를 비롯한 대중매체가 공유하는 재난이나 재해의 장면에

관심을 가져오며, 이를 얇고 부서지기 쉬운 재료를 사용한 작업으로 다뤄왔다. 2019년 도쿄 화랑자리에서 열린 첫 번째 개인전 《적어도 현실답게》에서는 2011년 동일본대지진의 폐허를 플라스틱 박스와 같은 허술하고 연약한 재료로 재현했다.

《적어도 현실답게》 전시 전경(화랑자리, 2019) ©정유진

《적어도 현실답게》 전시 전경(화랑자리, 2019) ©정유진작가는 작업을 위해 친구로부터 대지진 폐허 현장의 사진 이미지들을 전달받았고,

이를 참조하면서 카메라에 찍힌 현장의 풍경을 가벼운 재료를 이용해 전시장 내부에 재구축했다. 그리고

재현된 가짜 폐허 옆에는 실제로 작가가 전달받은 사진 이미지들을 아이패드에 담아 관객으로 하여금 원본 이미지를 작품과 겹쳐 볼 수 있도록 했다.

그러나 이미 스크린 안에 기록물로 고정된 현실의 이미지는 작가가 재현한 가짜 폐허 구조물과 뒤얽히며, 그것이 현실에서 비롯된 장면인지, 연출된 장면인지, 아니면 가짜인지 쉽게 구분하기 어렵게 만든다.

정유진, 〈폭삭벽〉, 2017, 종이에 프린트, 40x30x20cm ©정유진

정유진, 〈폭삭벽〉, 2017, 종이에 프린트, 40x30x20cm ©정유진작가가 재현한 폐허의 현장 주변에는 돌무늬 종이로 만들어진 〈폭삭벽〉(2017)이

허술하게 쌓여 있었다. 얇은 종이로 만들어진 이 벽돌 조형물은 지지대 없이는 스스로 서 있기도 힘들만큼

무너지기 쉬운 연약한 내구성을 가진다.

〈폭삭벽〉의 이미지는 어떠한 구체적인 출처와 맥락에서 가져온 것은 아니다. 인터넷에서

쉽게 찾을 수 있는 콘크리트 질감을 종이 위에 인쇄한 것으로, 실상 어떠한 맥락이나 의미를 시사하지는

않는다. 하지만 동일본대지진이라는 전시의 맥락 안에 놓임으로써 무엇도 지시하지 않던 조각은 대지진으로

인한 폐허의 풍경을 연상시키는 매개체가 되어버린다.

이를 통해 정유진은 현실과 복제된 현실, 그리고 가짜 사이의 관계와

더불어, 현실의 재난이 여러 매체를 경유할 때 어떻게 스펙타클로 소비되고 인식되는지 보여준다. 그리고 그의 가벼운 조각들은 재난의 상황이 미디어를 경유할 때 굴절될 수밖에 없다는 사실과 함께 재난의 재현

가능성에 대해 곱씹어보게 한다.

정유진, 〈무자비둥〉, 2019, 화이트보드, 알루미늄 프로파일 외 혼합재료, 350x200x150cm ©정유진

정유진, 〈무자비둥〉, 2019, 화이트보드, 알루미늄 프로파일 외 혼합재료, 350x200x150cm ©정유진한편 일상 속 흔한 건축 자재를 활용하여 제작한 오브제-구조물 〈무자비둥〉(2019)은 만화에서 접한 체르노빌에 관한 이야기를 참조로 한다. 정유진은

도서관에서 읽은 만화책에 나온 체르노빌 원전 사고 당시 높은 방사능 지수로 인해 불기둥이 하얗게 솟아올랐다는 이야기를 보고, 이 이미지가 주는 시각적 스펙타클을 현실로 구현하고자 했다.

작가는 만화책 종이 위에 표현된 사건의 이미지를 눈앞의 현실 세계로 실현하고자 책에 묘사된 풍경의 감각적 특성과

적합한 재료를 찾아 물질의 차원으로 재구성했다.

정유진, 〈해적판 미래 (2019 ver.)〉, 2019, 싱글 채널 비디오, 48분 ©정유진

정유진, 〈해적판 미래 (2019 ver.)〉, 2019, 싱글 채널 비디오, 48분 ©정유진오늘날 현실의 재난이 미디어를 경유할 때 어떻게 재현되고 소비되는지를 사유해 온 작가는, 이후 미디어를 벗어나 직접 그 현장 속으로 들어가기로 했다. 이를

위해 정유진은 재난이 발생했던 장소에 직접 찾아가 답사하는 일련의 과정을 다큐멘터리 비디오로 담기 시작했다.

예를 들어, 〈해적판 미래〉(2019)는

1986년 체르노빌 원자력발전소 폭발 사고와 2011년 후쿠시마

원자력발전소 방사능 누출 사고를 다큐멘터리의 형식으로 기록한 영상 작업이다. 그 현장에서 작가는 적절한

거리를 유지한 채 재난 이후의 현장을 천천히 기록했다. 그가 담은 풍경은 미디어에서 보여주는 파국의

현장이 아닌 느리지만 조금씩 변화하고 움직이는 현실의 이미지를 담고 있었다.

그리고 언젠가 예전처럼 복귀될 수 있으리라 희망하는 현지인들의 인터뷰를 통해 이미지로 고정된 재난의 순간을 변화하고

움직이는 현재진행형의 현실 세계로 되돌린다.

《Run》

전시 전경(뮤지엄헤드, 2022) ©뮤지엄헤드. 사진: 김상태.

《Run》

전시 전경(뮤지엄헤드, 2022) ©뮤지엄헤드. 사진: 김상태.동일본대지진, 체르노빌 원전 폭발 사고 등 직접 경험하지 못한 재난들을

다뤄오던 정유진의 작업은, 코로나19라는 전 지구적 재앙이

발생하며 새로운 국면을 맞이하게 된다. 2022년 뮤지엄헤드에서 열린 개인전 《Run》은 재난의 상황이 일상으로 자리하게 되었음에도 불구하고 여전히 복제되고 소비되는 현 시점에 대한 작가의

성찰을 반영한다.

전쟁, 바이러스, 기후

위기에 따른 자연재해는 먼 곳에서 일어나는 사고가 아닌 현재 우리가 속한 환경 곳곳에서 벌어진다. 그러나

도처에서 나타나는 재난의 징후와 사고는 숫자 데이터로 치환되고 평평한 스크린 속 이미지로 납작하게 공유되어 현실감을 상실한다 또한 현재진행형의

위기 속에 있음도 불구하고 디지털 세계로 도피하거나 방관하기도 쉬운 요즘이다.

정유진, 〈포춘 어스〉(부분), 2022,

스티로폼 외 혼합매체, 가변크기, 《Run》 전시 전경(뮤지엄헤드, 2022)

©뮤지엄헤드. 사진: 김상태.

정유진, 〈포춘 어스〉(부분), 2022,

스티로폼 외 혼합매체, 가변크기, 《Run》 전시 전경(뮤지엄헤드, 2022)

©뮤지엄헤드. 사진: 김상태.정유진은 오늘날 가상성으로 넘쳐나는 재난의 경험을 즉물적으로 재현하고, 관객으로

하여금 그 안에서의 신체적인 경험을 이끌어 내고자 했다. 이를 위해 작가는 일상적으로 발견되는 재난의

장면들을 조합하고 과장해 일종의 테마파크를 전시공간에 조성했다.

전시장 앞마당에 설치된 〈포춘 어스〉(2022)는 마치 펼쳐질 재난의

시작을 암시하듯 해체된 거대 지구본의 잔해들이 놓여 있었다. 전시장 내부에 자리한 바리케이드와 같은

제한과 통제의 물체들은 코로나19 임시선별진료소에 늘어선 대기 줄을 연상시킨다.

《Run》

전시 전경(뮤지엄헤드, 2022) ©뮤지엄헤드. 사진: 김상태.

《Run》

전시 전경(뮤지엄헤드, 2022) ©뮤지엄헤드. 사진: 김상태.이 밖에도 절단된 롤러코스터 구조물, 검문소 등에서 차량을 통제하거나

도주로를 차단하는 시설물, 재난의 이미지/드로잉이 들러붙은

아크릴 칸막이 등 각종 재난과 재해를 연상시키는 이미지와 물질들이 전시장에 혼재한다.

이처럼 전시는 위장된 물질/사물들로 다양한 재난의 시공을 교차한다. 동시대 재난의 인지를 복제하고 있는 사물들은 관객의 동선을 유도하고 신체를 집단적인 차원으로 움직이게 함으로써

오늘 신체가 도달하지 않는 지점을 넌지시 드러낸다.

정유진, 〈돌고 돌고 돌아〉, 2022, 각목, 스펀지, 철분 페인트,

500x300x300cm, 《투 유: 당신의 방향》 전시 전경(아르코미술관, 2022) ©정유진

정유진, 〈돌고 돌고 돌아〉, 2022, 각목, 스펀지, 철분 페인트,

500x300x300cm, 《투 유: 당신의 방향》 전시 전경(아르코미술관, 2022) ©정유진2022년 아르코미술관에서 열린 단체전 《투 유: 당신의 방향》에서 선보인 롤러코스터 형상의 대형 설치 작업 〈돌고 돌고 돌아〉(2022)의 경우에는 팬데믹 이후의 이동에 대해 다룬다.

팬데믹이 도래한 후 항공사들과 면세업계는 쉬이 해외로 이동할 수 없는 상황에서 비행기의 연료와 주차비를 절약하고자

‘무착륙비행’을 개발했다.

작가는 면세품 구매를 촉진하고 이벤트로서의 비행을 자처하는 무착륙 비행의 움직임이 마치 정착 없이 돌아오는 롤러코스터를 닮아 있다고

보았다.

찰나의 즐거움을 위해 고점과 저점을 반복하는 둘의 모습은 이동을 위한 이동으로,

소비의 흐름을 끊지 않으려는 시스템과 맞닿는다.

정유진, 〈망망대해로〉, 2024, 부서진 미술관 가벽, 고장난 드론, MDF 합판, 시멘트, 스테인리스 스틸 파이프 외 혼합재료, 가변크기, 2024 부산비엔날레 전시 전경(부산현대미술관, 2024) ©부산비엔날레

정유진, 〈망망대해로〉, 2024, 부서진 미술관 가벽, 고장난 드론, MDF 합판, 시멘트, 스테인리스 스틸 파이프 외 혼합재료, 가변크기, 2024 부산비엔날레 전시 전경(부산현대미술관, 2024) ©부산비엔날레한편 2024년 부산비엔날레 《어둠에서 보기》에 출품한 대형 설치

작업 〈망망대해로〉(2024)는 미술관 가벽을 허물고 나온 잔해를 가져와 난파선의 풍경을 재현한다. 이 폐허와 같은 풍경 또한 동일본대지진이라는 현실의 재난을 배경으로 한다.

파괴된 벽과 해체된 흔적들이 널브러진 바닥은 끝없이 휘청거리는 거대한 파도처럼 울렁이며 불안정한 지금의 현실을

연상케 한다. 다른 시공간에 재현된 폐허의 풍경이지만, 거대한

잔해 속 익숙한 사물들의 적나라한 흔적들은 지금-여기의 시점으로 겹쳐지며 현실 감각을 자극한다.

정유진, 〈Earthmovers-lifting〉, 2024, 플라스틱 시트, 스테인리스 스틸, 스테인리스 호스 밴드, 부식제,

273x270x360cm, 《노스탤직스 온 리얼리티》 전시 전경(타데우스 로팍, 2024) ©타데우스 로팍

정유진, 〈Earthmovers-lifting〉, 2024, 플라스틱 시트, 스테인리스 스틸, 스테인리스 호스 밴드, 부식제,

273x270x360cm, 《노스탤직스 온 리얼리티》 전시 전경(타데우스 로팍, 2024) ©타데우스 로팍2024년 타데우스 로팍에서 열린 단체전 《노스탤직스 온 리얼리티》에서

정유진은 재해나 재난의 파괴 이미지 대신 그 이후에 뒤따라오는 재건을 형상화한 ‘Earthmovers’(2024)

연작을 선보였다. 팬데믹 이후 회복과 재건의 움직임을 바라보며 제작한 이 연작은 포클레인, 덤프트럭, 불도저 등 중장비의 모습을 통해 폐허와 회복이 교차하는

풍경을 재현한다.

녹슨 표면과 플라스틱 끈, 종이 등이 중장비와 어우러져 공사 현장과

재난 상황을 중첩해 보여주는 동시에, 회복으로 나아가고자 하는 움직임을 드러낸다.

정유진, 〈Earthmovers-pushing〉, 2024, 아연도금 강판, 스테인리스 스틸, 메탈릭 서페이서, 흑연,

90x220x120cm, 《노스탤직스 온 리얼리티》 전시 전경(타데우스 로팍, 2024) ©타데우스 로팍

정유진, 〈Earthmovers-pushing〉, 2024, 아연도금 강판, 스테인리스 스틸, 메탈릭 서페이서, 흑연,

90x220x120cm, 《노스탤직스 온 리얼리티》 전시 전경(타데우스 로팍, 2024) ©타데우스 로팍이처럼 정유진은 포스트 인터넷 시대에 타지 또는 타인의 재난이 소비되고 공유되는 방식에 관심을 가지기 시작해, 이제 모두에게 개인적인 경험이 된 새로운 전 지구적 재난에 대해 이야기하고 있다.

작가는 오늘날 미디어나 대중문화를 통한 표피적인 재난의 경험, 또는

그 표면 아래 살아 움직이는 실제의 흔적들을 드러내며, 재난-이미지를

지금-여기의 맥락 안으로 물질화하고 현재화한다. 이러한 정유진의

유사-현실의 풍경들은 현재 우리가 속해 있는 현실을 다시금 감각하고 제대로 응시할 수 있도록 한다.

”만화나 가상 이미지에 나오는 폭발의 이미지는 대부분 크고 위압적이다. […] 내가 만들어 낸 가짜 폐허 풍경도 결국엔 우리가 살고 있는 현실을 반영하는 거라고 생각한다.” (정유진, 타데우스 로팍 인터뷰 중)

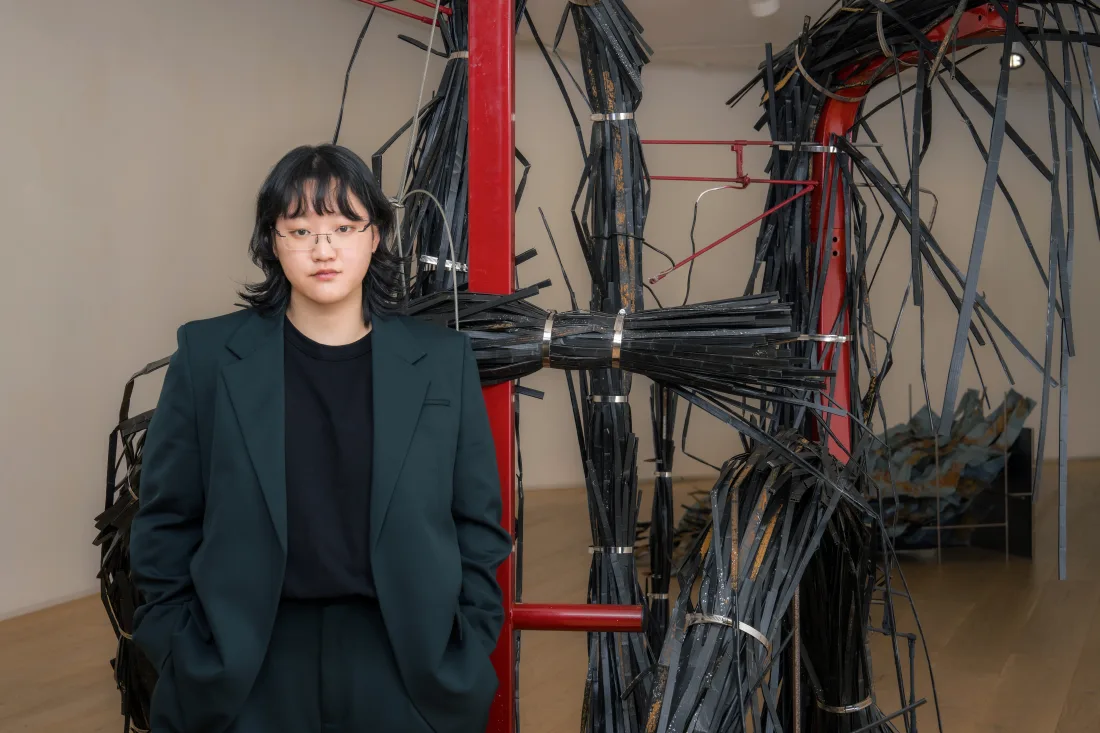

정유진 작가 ©타데우스 로팍. 사진: 아티팩츠.

정유진 작가 ©타데우스 로팍. 사진: 아티팩츠.정유진은 한국예술종합학교 미술원 조형예술과에서 예술사와 전문사 과정을 마쳤다.

최근 개인전으로는 《복싱 스케치》(심재복싱 스튜디오, 서울, 2024), 《Run》(뮤지엄헤드, 서울, 2022), 《해적판 미래+백해무익가든》(아트선재센터 아트홀, 서울,

2019) 등이 있다.

또한 작가는 《PLAY》(LeRoy

Neiman Gallery, 뉴욕, 2025), 2024 부산비엔날레 《어둠에서 보기》(부산, 2024), 《노스탤직스 온 리얼리티》(타데우스 로팍, 서울, 2024),

《투 유: 당신의 방향》(아르코미술관, 서울, 2022), 《숏서킷》(취미가, 서울, 2021), 《유어서치, 내

손 안의 리서치 서비스》(두산갤러리, 서울, 2019) 등 다수의 단체전에 참여한 바 있다.

정유진은 2023년 동료의 동료(포코노스, 펜실베니아, 미국), 2021년

White Letters(바림&텐진야마스튜디오, 한국 및 일본), 2019년 화랑자리 레지던시 프로그램에 참여하였으며, 2024년 Dazed 100 Asia의 ‘아트&포토그래피’ 분야에

선정되며 눈 여겨볼 신진 작가로 주목 받는 계기가 되었다.

References

- 정유진, Eugene Jung (Artist Website)

- 와우산타이핑클럽, 있어 보이(기만 하)는 것들: 기록의 파탄을 예기하는 허물로서의 이미지 – 콘노 유키

- 월간미술, 염하연 – 재난의 비경

- 뮤지엄헤드, [서문] Run – 권혁규 (Museumhead, [Preface] Run – Hyukgue Kwon)

- 아르코미술관, 투 유: 당신의 방향 (ARKO Art Center, To You: Move Toward Where You Are)

- 2024 부산비엔날레, 정유진 (2024 Busan Biennale, Eugene Jung)

- 타데우스 로팍, 노스탤직스 온 리얼리티 (Thaddaeus Ropac, Nostalgics on realities)

- 서울경제, 한국의 숨은 보석 6人, 시간의 파편을 그리다, 2024.02.04