우한나 (b.1988)는 살아있는 것과 그렇지 않은 것, 보호하는 것과 보호받는 것, 나이 듦과 젊음, 고통과 희열 등 상반되고 양극단에 있는 존재들이 융합하고 상호 보완하는 상황을 패브릭을 주재료로 평면, 입체, 설치에 이르기까지 장르의 경계를 한정 짓지 않은 작품으로

선보인다.

노동집약적인 수공예 방식으로 만들어진 그의 패브릭 조각은, 고정된

신체 개념을 초월하여 인간과 비인간을 나누는 이분법적인 기준에서 벗어나 모든 존재와 수평적인 관계를 맺는 상황을 제시한다.

《City

Units》 전시 전경(촉촉투명각, 2016) ©우한나

《City

Units》 전시 전경(촉촉투명각, 2016) ©우한나작업 초반의 우한나는 패브릭 조각을 통해 지금 이곳에 없는 존재들을 전시장 안으로 소환하는 시도를 보였다. 2016년 작가의 첫 번째 개인전 《City Units》에서는 천, 스티로폼, 스펀지, 버려진

옷, 주워 온 토끼털 등 다양한 재료를 활용해 도시 속을 떠도는 유령 같은 시선을 형상화한 작업들을

선보였다.

《City

Units》 전시 전경(촉촉투명각, 2016) ©우한나

《City

Units》 전시 전경(촉촉투명각, 2016) ©우한나전시장 내부만 아니라 건물 옥상, 주변 건물들 곳곳에 설치된 그의

패브릭 조각들은 모두 두 눈을 뜨고 어딘가를 응시하고 있었다. 이에 대해 이연숙(리타) 비평가는 “의인화된

사물-조각들은 도시의 소비 생활 양식으로부터 떨어져 나온 추레하고 비루한 감정들을 대변하며 마치 항의라도

하듯 전시장 바깥, 즉 도시 전체를 쏘아본다”고 묘사했다.

도심 곳곳에 숨겨져 있는 유령과 같은 존재들은 우한나의 사물-조각의

몸을 빌어 전시장의 내부와 외부로 출몰하고, 그들의 시선이 모여 보이지 않던 여러 관계들이 만들어지기

시작한다.

《스윙잉》 전시 전경(삼육빌딩, 2018) ©우한나

《스윙잉》 전시 전경(삼육빌딩, 2018) ©우한나이처럼 우한나의 초기 작업은 도시 곳곳에서 발견한 일상적이고 특별할 것 없는 사물들에 대한 시선이 반영되어 나타난다. 2018년에 열린 두 번째 개인전 《스윙잉》 또한 마찬가지로 작가가 도시 골목에서 자주 마주치며 예의주시하던

대걸레와 빗자루 등 막대 형태의 사물들을 출발점으로 삼는다.

우한나는 막대 사물들에 내재한 운동성에 주목했다. 작가는 일상적인

사물의 기능으로부터 연상되는 행위와 그 의미를 조합해, 각각의 사물에 천과 클레이를 비롯한 여러 재료를

붙이며 개별적인 캐릭터 조각으로 재탄생 시켰다.

《스윙잉》 전시 전경(삼육빌딩, 2018) ©우한나

“운동성은 무언가를 변화시키기 위한 최소한의 출발점이 된다. 모두 변형되고 왜곡되었지만 부지런히 움직이며, 저마다의 방향으로

반복해서 나아가는 상황을 보여주고 싶다”는 작가 노트의 언급처럼 개별 작품들은 변화를 바라는 여러 주인공들이

모여 시위대열을 이루는 모습의 설치작품으로 전시 공간을 점유하고 있었다.

또한 이 막대 조각에는 꽃, 리본과 같은 사물, 그리고 바느질과 땋기 등 작가의 반복적인 손 동작에 의한 수공의 방식이 사용되었다. 그러나 자유분방한 색과 형태의 조합은 사용된 재료와 수공예적 방식에서 연상하게 되는 여성성에 대한 관습적인

코드를 전복하는 효과를 가진다.

《Moulage

Mélancolique》 전시 전경(프로젝트 스페이스 사루비아, 2019) ©우한나

《Moulage

Mélancolique》 전시 전경(프로젝트 스페이스 사루비아, 2019) ©우한나이처럼 일상적인 사물들은 작가의 손에 의해 다양한 인격체로 직조되며 현실에 대한 작가의 시선을 반영한 서사 속

주인공으로서 전시되어 왔다. 그러나 2019년 프로젝트 스페이스

사루비아에서 열린 개인전 《Moulage Mélancolique》에서 작품들은 인격체가 아닌 배경의

사물로서 존재하게 된다.

우한나는 자신이 만든 여러 오브제들로 무대극을 꾸미고 공간을 분리하며, 내면의

욕망과 갈등을 일으키고 있는 자신의 두 개의 자아가 대립 혹은 교감하는 상황을 펼쳐 놓았다.

우한나, 〈듀플렉스〉, 2019, MDF 합판, OSB 합판, 에그쉘 페인트, 웨인스코팅

몰딩, 카펫, 240x322.1x526cm, 《Moulage Mélancolique》 전시 전경(프로젝트 스페이스

사루비아, 2019) ©프로젝트 스페이스 사루비아

우한나, 〈듀플렉스〉, 2019, MDF 합판, OSB 합판, 에그쉘 페인트, 웨인스코팅

몰딩, 카펫, 240x322.1x526cm, 《Moulage Mélancolique》 전시 전경(프로젝트 스페이스

사루비아, 2019) ©프로젝트 스페이스 사루비아작가는 가벽을 설치해 두 공간을 분리시켰고 그 중심에 자신의 어릴 적 놀았던 공간을 반영한 〈듀플렉스〉를 위치시키며, 이를 작가 자신의 욕망이자 본연의 공간으로 상정했다. 이 자리에서 바라보는 먼 곳, 그리고 사방을 둘러싼 오브제와 그림들은 작가가 현실에서 이루고자 하는 ‘이상향’을 상징하며 희망과 현실의 괴리감을 드러낸다.

우한나, 〈Detachable Kidney〉, 2020, 패브릭, 코튼 ©우한나

우한나, 〈Detachable Kidney〉, 2020, 패브릭, 코튼 ©우한나그리고 같은 해 송은 아트큐브에서 열린 개인전 《Ma Moitié》에서는

직접 몸에 걸칠 수 있는, 웨어러블 오브젝트를 선보이기 시작했다. 버려진

천들을 바느질하여 만들어진 이 패브릭 조각들은 심장, 대장, 콩팥

등 신체 장기의 모습을 띠고 있었다.

이 ‘Organ’ 시리즈는 작가가 2019년에

받은 건강검진에서 자신의 콩팥 한쪽이 기능을 상실하여 수축하였고, 다른 한쪽은 상실한 기능만큼 일하기

위해 비대해 졌다는 사실을 알게 된 이후 시작되었다.

우한나, 〈Ma Moitié〉, 2020, 패브릭, 코튼, 38x24x4cm ©우한나

작가는 유연한 패브릭을 이용해 장기가 가진 덩어리감과 주름 등을 표현하였고, 의도적으로

쌍을 이루게끔 한쪽씩 더 만들기도 했다. 그리고 우한나는 이 유사 장기들을 밝은 색감으로 만들어 내며

자신의 일부에 대한 상실감을 애써 발랄하고 경쾌하게 표현했다.

나의 일부임에도 불구하고 직접 볼 수도 만질 수도 없는 장기를 직접 손으로 엮어 만들어 내는 작업은, 어쩌면 작가 스스로 자신을 위로하기 위한 방법이었을지도 모른다.

우한나, 〈Bag with you_Take your shape〉, 2022, 《조각충동》 전시 전경(북서울미술관, 2022) ©우한나

우한나, 〈Bag with you_Take your shape〉, 2022, 《조각충동》 전시 전경(북서울미술관, 2022) ©우한나이러한 신체 장기를 본뜬 웨어러블 패브릭 조각 작업은 2022년 북서울미술관에서

열린 《조각충동》 전시에서 선보인 ‘Bag with you’ 시리즈에서 더욱 본격화되어 나타난다. 이때의 작업은 개복 수술 방식을 참조하되 일부는 작가의 즉흥적인 바느질로 이루어졌다.

작가는 모델들과 화보를 촬영하며 이를 이미지화하고, 마치 패션처럼

유통시켰다. 또한 ‘Bag with you’ 시리즈에서는

인체 내부에 존재하는 장기만 아니라 비인간 동물의 장기 또한 착용할 수 있게 함으로써, “정상적인” 신체의 형태를 변형시키고 평소에 의식하지 못했던 신체 기관을 감각할 수 있도록 한다.

조각을 걸친 관람자는 남들과는 다른 신체 이상성(異象性)을 가진 존재이자 움직이는 혼종적인 오브제가 되는 경험을 하게 된다.

우한나, 〈Memory Pouch〉, 2024,

실리콘, 패브릭, 실 ©우한나

우한나, 〈Memory Pouch〉, 2024,

실리콘, 패브릭, 실 ©우한나이러한 작업은 현실의 내장에서 시작하였으나, 이후 우한나는 자신의 희망 사항이 담긴 미지의 기능을 지닌 장기를 제작하기도 하였다. 예를 들어, 〈캔서 서커(Cancer Sucker)〉, 〈나이트메어 서커(Nightmare Sucker)〉, 〈메모리 파우치(Memory Pouch)〉 등의 조각은 현실에 존재하지 않는 우리 신체 능력 밖 영역의 그 무언가를 상상하며 만들어졌다.

우한나, 〈The Great Ballroom〉, 2023, 패브릭, 코튼, 비즈

©우한나

우한나, 〈The Great Ballroom〉, 2023, 패브릭, 코튼, 비즈

©우한나우한나의 신체-조각들은 인간과 비인간, 사물 간의 관계를 넘나들며 부드럽지만 기괴하고 화려한 변종으로 증식하고 진화해 나갔다.

2023년에 선보인 ‘젖과

꿀’ 시리즈는 부드럽고 유연한 패브릭의 물성을 활용해 노화로 인해 점점 아래로 늘어지는 유방을 모티프로

삼는다. 나아가 이 시리즈의 연장선상에 있는 〈The Great

Ballroom〉(2023)은 여성의 생애주기에 따른 유방의 다양한 형태를 화려한 커튼처럼

펼쳐 놓았다.

무거운 천이 중력을 받아 U자형으로 쳐지는 모양은 여성의 가슴 이미지와

더불어 날개를 펼친 박쥐의 형상을 중첩한다. 우한나는 선형적인 시간과 거스를 수 없는 중력의 논리 안에서

우리 모두가 처한 노화의 숙명을 신체의 자연스럽고 아름다운 순환이자 생명의 역동성으로 읽어내며 여성 신체에 가해진 미의 잣대로부터 해방시킨다.

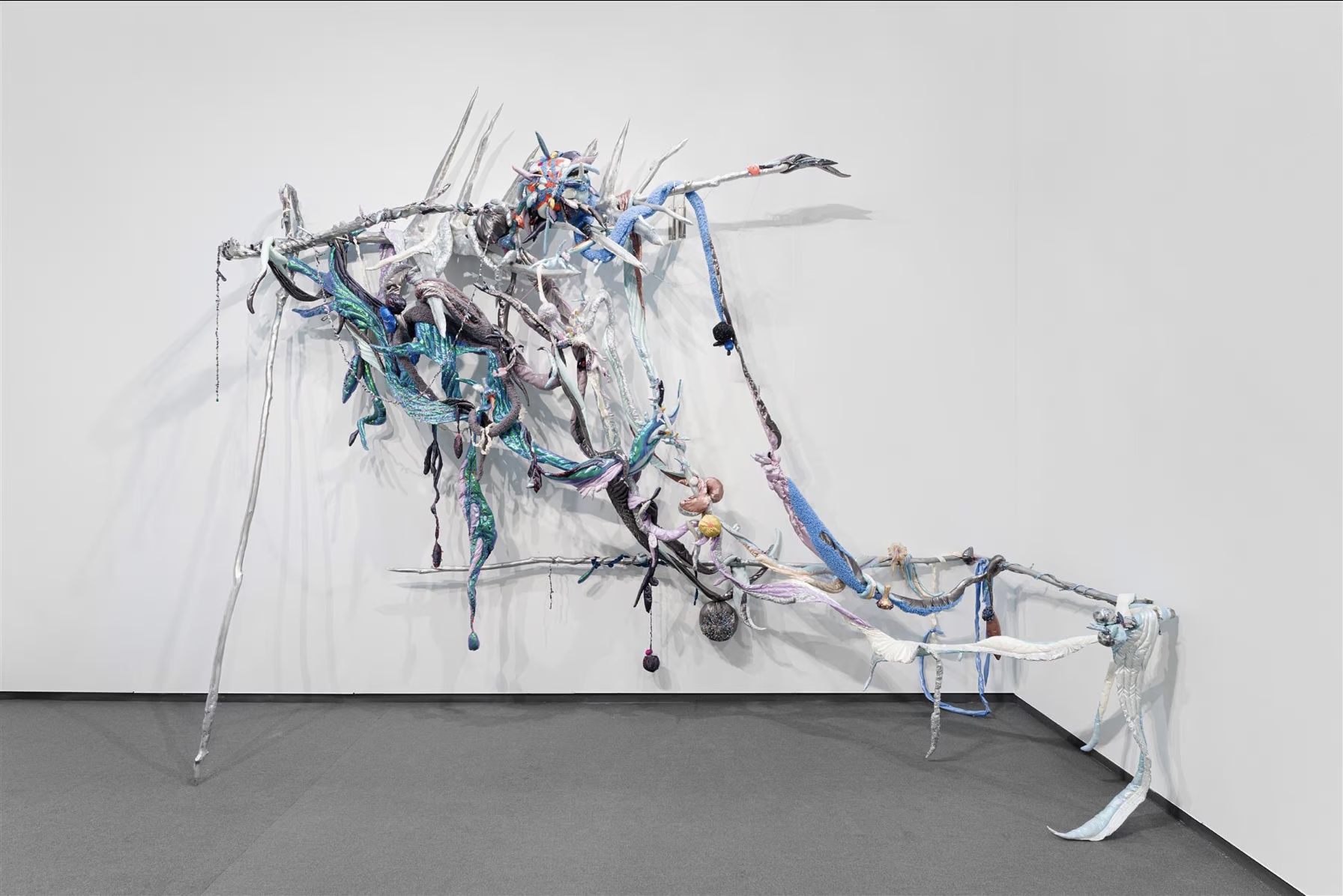

우한나, 〈Grand Coolly〉, 2023,

알루미늄, 패브릭, 코튼, 실, 비즈,

265x337x104cm ©우한나

우한나, 〈Grand Coolly〉, 2023,

알루미늄, 패브릭, 코튼, 실, 비즈,

265x337x104cm ©우한나한편 〈Grand Coolly〉(2023)에서

작가는 알루미늄이라는 이질적인 소재를 가져와 상상과 실재, 죽음과 삶,

인간과 비인간 경계에 있는 ‘사이-세계’를 다룬다. 미국 워싱턴주에 있는 마른 협곡 그랜드 쿨리(Grand Coulee)에서 새로이 태어나는 생명들에 주목하여 제작된 이 작품은, 생명을 다 한 것처럼 보이지만 되살아날 잠재성을 지닌, 삶과 죽음

사이의 상태를 내포한다.

작업의 틀이 되는 알루미늄 조각은 포유류의 뼈, 어류의 가시, 조류의 날개 뼈, 또는 나뭇가지 등으로 읽힐 수 있는 상태로 벽에

걸리고, 그 사이는 다양한 종류의 패브릭으로 이어지고 엮인다. 얇고

반짝이며 유연한 천 조각은 앙상하고 서늘한 뼈대 위에 얽히며 새롭게 생명을 틔워낼 가능성을 드러낸다.

《Appearances》

전시 전경(G Gallery, Frieze No. 9 Cork Street, 2023) ©우한나

《Appearances》

전시 전경(G Gallery, Frieze No. 9 Cork Street, 2023) ©우한나이처럼 다양한 소재와 모양이 뒤얽혀 조화를 이루고 있는 우한나의 패브릭 작업은,

사회가 정한 이분화된 기준에서 벗어나는 모든 변이적이고 가변적인 존재가 뒤얽혀 공존하고 증식하는 세상을 상상하게 만든다.

”때로는 어떤 영역의 거대한 호수나 바다를 볼 때 우리는 늘 그들과

에너지를 교환한다고 생각한다. 그런 생각을 했을 때 과연 아무 거리낌 없이 이것이 배경이다 혹은 환경이다

하면서 타자화 할 수 있는지 경각심을 불러일으키고 싶다.” (우한나,

월간미술 “ON STAGE: 9 ARTISTS“ 인터뷰 중)

우한나 작가 ©우한나

우한나는 한국예술종합학교 미술원 조형예술과 예술사, 동대학원을 졸업하고, Frieze No.9 Cork Street (London, 2023), 지갤러리 (2023), 송은아트큐브 (2020) 등에서 개인전을 열었다.

또한 작가는 《끝없이 갈라지는 세계의 끝에서》(서울시립미술관 서소문본관, 서울, 2024), 《즐겁게! 기쁘게! Living in Joy》(아트선재센터, 서울, 2023), 《Summer

Love》(송은, 서울, 2022), 《조각충동》(서울시립북서울미술관, 서울, 2022), 《슈퍼히어로》(인사미술공간, 서울, 2020), 《2020 넥스트코드》(대전시립미술관, 대전, 2020) 등

다수의 그룹전 및 아트플랜트아시아 2020 주제전 《토끼 방향 오브젝트》에 참여하였다.

우한나는 2023년 Frieze

Artist Award를 수상하였고 KADIST, 아트선재센터, 두산아트센터, 서울시립미술관에 작품이 소장되어 있다. 두산 해외 레지던시 프로그램의 일환으로 2025년 뉴욕 ISCP 레지던시를 앞두고 있다.

References

- 우한나, Hannah Woo (Artist Website)

- 지갤러리, 우한나 (G Gallery, Hannah Woo)

- 이연숙(리타), 우한나: 세계를 소생(reanimate)시키기

- 촉촉투명각, City Units (Choc2gak, City Units)

- 삼육빌딩, [서문] 스윙잉 – 김해주, ‘내 멋대로 앞으로 춤’

- 프로젝트 스페이스 사루비아, Moulage Mélancolique (Project Space Sarubia, Moulage Mélancolique)

- 송은 아트큐브, [서문] Ma Moitié – 권정현

- 북서울미술관, 조각충동 (SeMA Buk-Seoul Museum of Art, Sculptural Impulse)

- 비애티튜드, 내 안의 것을 꺼낸 가방

- 월간미술, ON STAGE: 9 ARTISTS

- 프리즈, 김현진 - 여성되기-변종되기의 우한나의 사물들