이미래 (b.1988)는 시멘트, 레진, 철, 비계, 모터, 펌프 등 산업적이고 기계적인 재료를 활용하여 물성과 질감, 그리고 기계적인 움직임이 드러나는 조각을 만든다. 끈적한 점액질을 내뿜으며 마치 살아 움직이는 생물처럼 동작하는 그의 대형 기계 조각들은 지성이나 언어의 영역을 넘어선 인간의 원초적 욕망과 감각을 자극한다.

이미래, 〈수석장〉, 2014, 선반에 혼합재료, 가변설치, 《낭만쟁취》 전시 전경(인사미술공간, 2014) ©인사미술공간

이미래, 〈수석장〉, 2014, 선반에 혼합재료, 가변설치, 《낭만쟁취》 전시 전경(인사미술공간, 2014) ©인사미술공간이미래는 초기 작업에서부터 다양한 재료들을 다루며 그 물성과 물리적 공정에 대해 관심을 가져왔다. 2014년 인사미술공간에서 열린 작가의 첫 번째 개인전 《낭만쟁취》에서 선보였던 그의 초기 작업들은 날 것에

가까운 느슨한 재료들을 활용해 자신의 일상적 감각과 경험을 풀어냈다.

가령 〈수석장〉(2014)의 경우,

작가가 개인적으로 애착이 가는 질감, 부피, 무게, 탄성 등을 가진 폐기물이나 사물의 파편들을 마치 관상용 돌처럼 나열하여 전시했으며, 쇼팽의 소나타를 듣고 눈물을 흘렸던 작가의 찰나적 경험을 바탕으로 한 〈눈물〉(2014)은 클래식 음악이 흘러나오는 어두운 방 안에서 창문 너머로 미니멀한 스티로폼 조각 두 개를 바라보는

방식의 작업이었다.

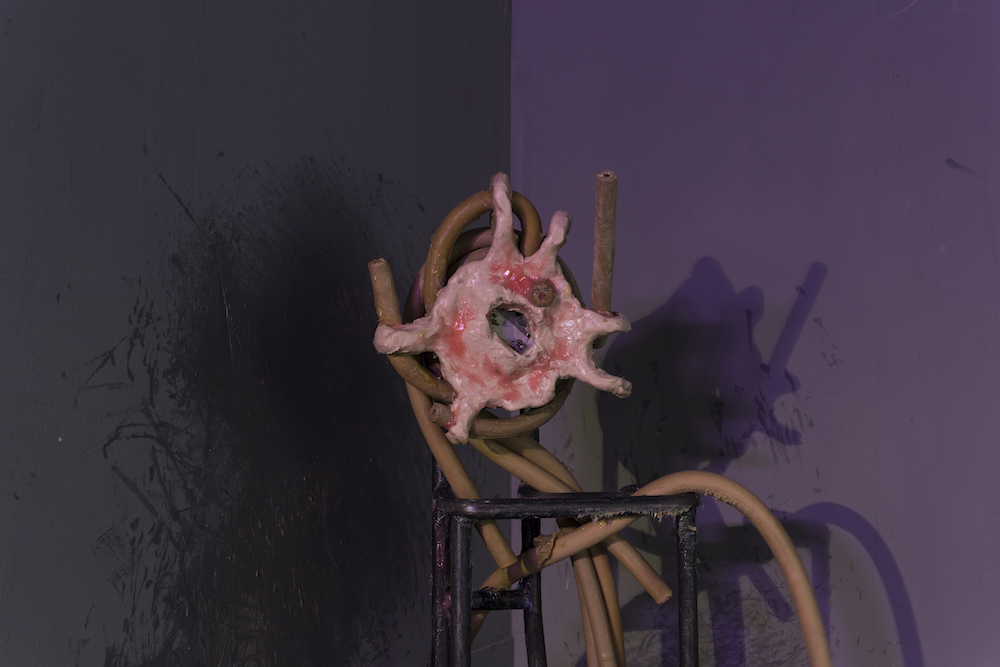

이미래, 〈히스테리, 엘레강스, 카타르시스: 섬들〉, 2017, 실리콘, 유토, 그리스 및 혼합재료, 40x120x60cm, 《리드 마이 립스》

전시 전경(합정지구, 2017) ©이미래. 사진: 홍철기

이미래, 〈히스테리, 엘레강스, 카타르시스: 섬들〉, 2017, 실리콘, 유토, 그리스 및 혼합재료, 40x120x60cm, 《리드 마이 립스》

전시 전경(합정지구, 2017) ©이미래. 사진: 홍철기이처럼 이미래는 재료를 매끈하게 다듬기보다는 날 것 그대로의 물성을 느슨한 방식으로 교차시키며 자기만의 서사를

엮어내는 비논리적인 작업의 신체를 발전시켜왔다.

그리고 2017년 합정지구에서 열린 전시 《리드 마이 립스》에서 작가는

유토로 만든 유사 신체 조각을 처음으로 등장시켰다. 〈히스테리, 엘레강스, 카타르시스: 섬들〉(2017)에서

작가는 유토를 살점처럼 사용하여 머리 부분을 만들고, 무릎 높이의 철제 삼각 다리를 뼈대로 삼았다.

그리고 조각의 머리에는 윤활제 그리스가 발린 실리콘 호스가 느슨하게 연결되어 모터에 의해 천천히 회전할 때마다

감기고 풀리기를 반복했다. 그 과정에서 조각은 자신의 몸과 전시장 구석을 텅텅 때리며 윤활유로 주변을

번들거리게 더럽혔다.

이미래, 〈히스테리, 엘레강스, 카타르시스: 섬들〉, 2017, 실리콘, 유토, 그리스 및 혼합재료, 40x120x60cm, 《리드 마이 립스》

전시 전경(합정지구, 2017) ©이미래. 사진: 홍철기

이미래, 〈히스테리, 엘레강스, 카타르시스: 섬들〉, 2017, 실리콘, 유토, 그리스 및 혼합재료, 40x120x60cm, 《리드 마이 립스》

전시 전경(합정지구, 2017) ©이미래. 사진: 홍철기이미래는 신체의 기관을 연상시키며 끊임없이 움직이는 이 인공-몸-기계 작업 이후로, 부드러운 재료들이 만들어내는 취약함과 불확실성, 그리고 해방감에 매료되기 시작했다고 말한다. 이진실 비평가는 여기서 작가가 말한 해방감을 “작가의 통제력을 벗어나 오작동할 수 있는(혹은 망가질 수 있는) 반(反) 주체적인 해방감”이며, “어차피 더러워지고 폐기될 운명의 조각이 지닌 저급들의 존재론적 해방감”이라 보았다.

이미래, 〈히스테리아, 엘레강스, 카타르시스; 말해진 것들은 한 번도 충분한 적이 없었다〉, 2018, 모터, 실리콘, 실리콘 오일, 비닐, 철선, 혼합 매체, 가변크기, 2018 광주비엔날레 팔레 드 도쿄 파빌리온 프로젝트 《이제 오늘이 있을 것이다》 전시 전경(광주시민회관, 2018) ©이미래.

사진: 김진호

이미래, 〈히스테리아, 엘레강스, 카타르시스; 말해진 것들은 한 번도 충분한 적이 없었다〉, 2018, 모터, 실리콘, 실리콘 오일, 비닐, 철선, 혼합 매체, 가변크기, 2018 광주비엔날레 팔레 드 도쿄 파빌리온 프로젝트 《이제 오늘이 있을 것이다》 전시 전경(광주시민회관, 2018) ©이미래.

사진: 김진호2018년 광주비엔날레 팔레 드 도쿄 파빌리온에 전시된 〈히스테리아, 엘레강스, 카타르시스; 말해진

것들은 한 번도 충분한 적이 없었다〉(2018)는 그러한 존재론적 해방감을 본격적으로 표출하고 있다.

이 작업은 10미터 크기에 달하는 대형 키네틱 조각으로, 녹물과 유사한 주황색 실리콘 오일을 흘리며 천장 트러스에 매달려 있었다. 비닐로

된 피부와 혈관을 연상시키는 가느다란 호스가 서로 뒤엉킨 신체 덩어리는 그 심장인 펌프와 모터가 과부하되어 더 이상 제구실을 하지 못할 때까지

작동되었다.

이미래, 〈망치는 자들〉, 2019, 레진,

와이어, 펌프, 글리세린, 모터 및 혼합매체, 가변 설치, 제15회 리옹 비엔날레 《Where Water Comes Together With

Other Water》 전시 전경(Fagor Factory, 2019) ©이미래. 사진: Marcel Mrejen.

이미래, 〈망치는 자들〉, 2019, 레진,

와이어, 펌프, 글리세린, 모터 및 혼합매체, 가변 설치, 제15회 리옹 비엔날레 《Where Water Comes Together With

Other Water》 전시 전경(Fagor Factory, 2019) ©이미래. 사진: Marcel Mrejen.나아가 제15회 리옹 비엔날레에 출품한 〈망치는 자들〉(2019)에서 이미래는 헝겊이나 휴지, 물티슈를 사용해 취약한 물성이

가진 파편성을 더하고, 그리스, 글리세린과 같은 유체들을

바르고 적심으로써 마치 폐기물과 같은 인상을 노골적으로 부여했다.

육중함을 뽐내는 통상적인 대형 키네틱 조각과 달리, 그의 작품은 피부를

이루는 조각 재료들이 시간이 지날수록 몸체에서 떨어져 나와 더럽고 취약한, 보잘것없는 상태로 모터의

느린 회전을 따라 꿈틀거린다.

이미래, 〈같이 있고 싶다고〉, 2019, 열 명의 아티스트로부터 작업 파편, 레진, 모터 및 혼합매체,

3x3x6(m) ©서울시립미술관

이미래, 〈같이 있고 싶다고〉, 2019, 열 명의 아티스트로부터 작업 파편, 레진, 모터 및 혼합매체,

3x3x6(m) ©서울시립미술관한편 같은 해 서울시립미술관 “SeMA-프로젝트 S”의 일환으로 제작된 대형 반-영구 키네틱 설치 작업 〈같이 있고 싶다고〉(2019)는 ‘잡아먹기’라는 개념을 바탕으로 만들어졌다. 이미래는 동료 작가들로부터 받은 작품과 부산물을 실리콘, 비닐, 천 같은 부드러운 물질들과 혼합하였다.

이미래, 〈같이 있고 싶다고〉, 2019, 열 명의 아티스트로부터 작업 파편, 레진, 모터 및 혼합매체,

3x3x6(m) ©서울시립미술관

이미래, 〈같이 있고 싶다고〉, 2019, 열 명의 아티스트로부터 작업 파편, 레진, 모터 및 혼합매체,

3x3x6(m) ©서울시립미술관결과물은 마치 살덩이와 같은 형상을 띠고 있으며, 협업자들의 작품을

회전하는 타원형 구조체 속으로 빨아들여 삼키는 모습을 연출한다. 개개인의 작품은 하나의 구 내부로 흡수되며

하나가 되려는 듯하지만, 이는 일시적으로 같이 있을 뿐 영원하진 않으며 결코 온전한 하나가 되지 못한다.

한 인터뷰에서 이미래는 이 작업이 “타인과 함께 돌보아야 하는 책무를

만듦으로써 혼자 있고 싶지 않아 하는 인간의 속마음을 보여주는 것 같다”고 설명했다.

《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터,

2020) ©아트선재센터

《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터,

2020) ©아트선재센터2020년 아트선재센터에서의 개인전 《이미래: 캐리어즈》에서는 타인과 하나가 되고 싶은 마음을 서브컬쳐 장르인 ‘보어(vore)’라는 개념을 통해 더욱 본격적으로 표현했다.

‘보어’는 ‘보레어필리아(vorarephilia)’의 줄임말로, 살아있는 사람이나 생물을 산 채로 집어 삼키거나 또는 먹히는 행위에 대한 페티시즘을 일컫는다. 그것은 일종의 재현 불가능한 욕망으로 살아있는 대상을 통째로 삼켜 버림으로써 결국 대상에 대한 ‘거리’ 자체를 무화(無化)하는 상태에 이르는 것이다.

이미래, 〈캐리어즈〉, 2020, 실리콘,

pvc호스, 호스 펌프, 색소를 탄 글리세린, 철판에 레이저 커팅, 중고 거푸집 및 혼합 매체, 가변 설치, 긴 조각의 신장 대략

230cm, 《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터, 2020) ©이미래. 사진: 김연제.

이미래, 〈캐리어즈〉, 2020, 실리콘,

pvc호스, 호스 펌프, 색소를 탄 글리세린, 철판에 레이저 커팅, 중고 거푸집 및 혼합 매체, 가변 설치, 긴 조각의 신장 대략

230cm, 《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터, 2020) ©이미래. 사진: 김연제.이 개념은 작가의 조각적인 언어를 입고 비유적으로 구현된다. 호스

펌프를 사용한 대형 키네틱 조각 〈캐리어즈〉(2020)는 동물의 소화 기관을 닮아 있는데, 이 조각은 점액질의 물질을 빨아들이고, 운반하고, 추출하는 운동을 반복한다.

그리고 점액물질이 조각의 구조를 따라 이동하는 과정에서 기계의 움직임에 맞춰 소리가 빗겨 나오며 마치 어떤 생물이

좁은 틈을 뚫고 겉으로 불거져 나오는 상황을 상상하게 만든다.

이미래, 〈누워있는 모양〉, 2020, 네 개의 서로 다른 조각, 혼합매체, 크기 다양, 위부터

아래로 대략 50 x 60 x 230 cm, 40 x 40 x 50 cm, 40 x 40 x 164 cm, 45

x 50 x 180 cm, 《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터, 2020) ©이미래.

사진: 김연제.

이미래, 〈누워있는 모양〉, 2020, 네 개의 서로 다른 조각, 혼합매체, 크기 다양, 위부터

아래로 대략 50 x 60 x 230 cm, 40 x 40 x 50 cm, 40 x 40 x 164 cm, 45

x 50 x 180 cm, 《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터, 2020) ©이미래.

사진: 김연제.한편 살아있는 육체처럼 움직이는 이 조각의 옆에는 에너지의 가동 범위가 미약한 〈누워있는 모양〉(2020) 조각이 바닥에 낮고 길게 뉘어 있었다. ‘누운’ 상태는 죽은 상태는 아니지만 다른 신체적 움직임이나 자세에 비해 아주 미미한 에너지만을 필요로 하며, 공격에 취약한 상태로 살아있는 모습이다.

바로 옆에서 영사되고 있는 영상 작업 〈잠자는 엄마〉(2020)로

시선이 옮겨지는 순간, 작가의 사적인 영역에 갑작스럽게 연루되는 동시에 영상 속 ‘엄마’의 자세와 ‘누운’ 조각의 놓임새가 자연스럽게 겹쳐지기 시작한다.

이미래, 〈잠자는 엄마〉, 2020, 루프한 비디오를 벽에 영사, 《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터, 2020) ©이미래. 사진: 김연제.

이미래, 〈잠자는 엄마〉, 2020, 루프한 비디오를 벽에 영사, 《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터, 2020) ©이미래. 사진: 김연제.이미래는 운동하거나, 혹은 누워있는 형태의 조각을 동시에 병치하며

인간이 존재하는 상태의 양가성을 조각 언어의 변증법을 통해 제시한다. 또한 그의 작품들은 전시 제목인

“캐리어즈” 문자 그대로 혈액, 태아, 병균, 영양소

등의 신체 내부를 이동하는 여러 물질의 원초적인 움직임을 환유하면서, 가장 내밀하고 신체적인 감각의

자리에서 세계와 포개어지는 경험을 제안한다.

이미래, 〈누워있는 모양〉, 2020, 네 개의 서로 다른 조각, 혼합매체, 크기 다양, 위부터

아래로 대략 50 x 60 x 230 cm, 40 x 40 x 50 cm, 40 x 40 x 164 cm, 45

x 50 x 180 cm, 《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터, 2020) ©이미래.

사진: 김연제.

이미래, 〈누워있는 모양〉, 2020, 네 개의 서로 다른 조각, 혼합매체, 크기 다양, 위부터

아래로 대략 50 x 60 x 230 cm, 40 x 40 x 50 cm, 40 x 40 x 164 cm, 45

x 50 x 180 cm, 《이미래: 캐리어즈》 전시 전경(아트선재센터, 2020) ©이미래.

사진: 김연제.2020년 개인전 《캐리어즈》부터 기계와 부드러운 재료를 혼용해 재료의

비정형성을 강조하고, 이로부터 부정적 정서를 분출하는 이미래의 비체(abject)

미학이 본격적으로 도드라지기 시작했다.

그의 비체 조각은 질척거리는 신체와 피부를 움직이며 ‘나’라는 외피를 끊임없이 폐기하고, 기계와 유기체, 죽음과 살아있음, 순환의 아름다움과 삶의 유한성에 대한 공포 등과

같은 양극단이 뒤얽힌 원초적인 상태로 회귀한다.

이미래, 〈검은 태양〉, 2023, 혼합 매체 설치, 가변 크기, 《Black Sun》

전시 전경(뉴 뮤지엄, 2023) ©이미래

이미래, 〈검은 태양〉, 2023, 혼합 매체 설치, 가변 크기, 《Black Sun》

전시 전경(뉴 뮤지엄, 2023) ©이미래2023년 뉴 뮤지엄에서 열린 이미래의 뉴욕 데뷔 개인전 《Black Sun》에서는 건축, 공포,

포르노, 사이버네틱스에서 영감을 얻은 장소 특정 설치 작품 〈검은 태양〉(2023)을 선보였다. 모터, 펌프

시스템, 강철 막대, 그리고 글리세린, 실리콘, 슬립, 오일로

채워진 PVC 호스 등으로 구성된 동적인 조각은 살아있는 유기체와 생물학적 기계처럼 작동한다.

이 작업은 우울증과 멜랑콜리아를 다룬 줄리아 크리스테바의 1987년

저서 『검은 태양(Black Sun)』에 착안하여 제작되었다. 여기서

줄리아 크리스테바는 멜랑콜리아 상태에 놓인 사람에게 있어 시간은 정지되어 있다고 말한다.

이미래, 〈검은 태양〉, 2023, 혼합 매체 설치, 가변 크기, 《Black Sun》

전시 전경(뉴뮤지엄, 2023) ©이미래

이미래, 〈검은 태양〉, 2023, 혼합 매체 설치, 가변 크기, 《Black Sun》

전시 전경(뉴뮤지엄, 2023) ©이미래이미래의 기계-신체 조각의 몸에서 걸쭉하게 흘러내리는 시멘트는 시간이

지나면 굳어 정지하기 마련이지만, 그러한 숙명에도 불구하고 공포, 우울, 권태, 슬픔이라는 부정적인 감정들을 꾸역꾸역 바깥으로 배출하려는

듯 천천히 움직인다. 그의 조각은 재료의 비정형적인 물성과 촉각적인 특성을 통해 감정적 공백과 더불어

심리적 상실을 애도한다.

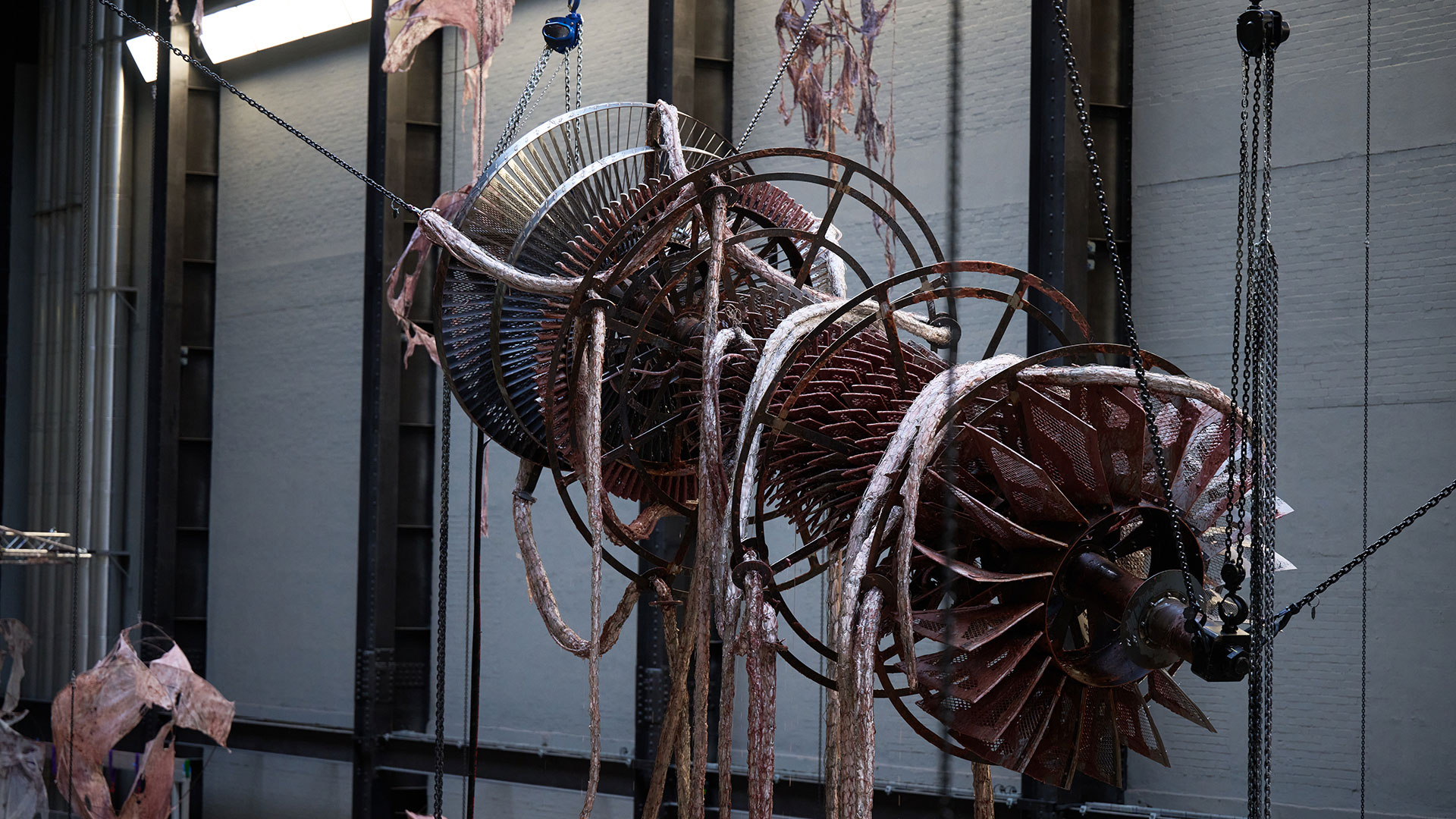

《현대 커미션: 이미래: Open Wound》 전시 전경(테이트모던, 2024) ©Tate. 사진: Ben Fisher.

《현대 커미션: 이미래: Open Wound》 전시 전경(테이트모던, 2024) ©Tate. 사진: Ben Fisher.한편 2024년 런던 테이트 모던의 대규모 전시 공간인 터바인 홀에

설치했던 이미래의 대형 피부 조각들은 과거 화력 발전소였던 건물이 지닌 영국 산업의 역사적 맥락에 주목하여 만들어졌다. 전시장 천장에는 피부 조각 작품들이 매달린 채 늘어뜨려져 있으며, 터바인

홀 끝에는 한시적으로 재가동된 옛 크레인에 7미터 길이의 터빈이 매달려 있었다.

또한 짙은 분홍빛의 액체를 뿜어내는 실리콘 튜브가 회전하고 있는 터빈을 둘러싸고 있으며 튜브 아래 설치된 트레이로

액체가 모이고, 건축용 그물망과 같은 섬유 조각들이 액체를 흡수해 새로운 피부 조각을 만들어 낸다.

《현대 커미션: 이미래: Open Wound》 전시 전경(테이트모던, 2024) ©Tate. 사진: Ben Fisher.

《현대 커미션: 이미래: Open Wound》 전시 전경(테이트모던, 2024) ©Tate. 사진: Ben Fisher.전시 기간 동안 이렇게 만들어진 조각을 현장 기술자가 건조대로 옮기는데 이 모습이 마치 장인이 작업을 하는 모습

같으면서 동시에 공장의 생산 라인처럼 보이기도 한다.

작가는 천천히 회전하는 터빈에서 인간적인 요소를 발견하고 전시 기간 동안 점진적으로 늘어나는 '피부' 조각들로 건물이 점차 허물을 벗는 듯한 상황을 연출했다. 이로써 전시 공간에는 은폐되어 있던 산업화의 흔적과 그 곳에 깃든 노동자들의 존재가 수면 위로 떠오르게 된다.

이처럼 외피와 내피, 피부와 내부 기관의 경계를 무색하게 하는 이미래의

조각은 원시적인 동시에 고도화된 기계의 메커니즘을 상기시킨다. 천천히 바닥을 기거나 호스를 통해 끊임없이

빨아들이고 내뿜는 이미래의 그로테스크한 형상은, 조각의 범주화를 초월하는 파토스적인 폭력과 반복되는

움직임의 쾌감, 나아가 삶의 유한성과 파토스적 욕망과 좌절이 공존하는 감수성의 미학을 향해 있다.

”엄청나게 취약한 존재들, 세계와 자기 사이에 보호막이

없는, 이런 존재가 반대로 강인한 것으로 생각했고 이를 드러내고 싶었다" (이미래, 2022 베니스 비엔날레 인터뷰 중)

이미래 작가 ©Tate. 사진: Ben Fisher.

이미래 작가 ©Tate. 사진: Ben Fisher.이미래는 서울대학교 미술대학에서 조소와 영상매체를 복수전공하고 현재 서울과 암스테르담을 오가며 작업하고 있다. 작가의 주요 개인전으로는 《이미래: Open Wound》(테이트 모던, 런던,

2024-2025), 《Black Sun》(뉴

뮤지엄, 뉴욕, 2023), 《Look, I’m a fountain of filth raving mad with love》(ZOLLAMT MMK, 프랑크푸르트, 2022), 《As we laydying》(Kunstmuseum Den Haag, 덴하그, 2022), 《캐리어즈》(아트선재센터, 서울, 2020) 등이 있다.

주요 국제전으로는 부산비엔날레(2022), 제59회 베니스 비엔날레(2022), 제58회 카네기 인터내셔널(2022), 베를린 쉰켈 파빌리온(2021), 상하이 안테나 스페이스(2020), 제15회 리옹 비엔날레(2019), 제12회

광주비엔날레 파빌리온 프로젝트(2018)가 있다.

이미래는 SeMA 난지 창작스튜디오,

파리 국제 예술 레지던시 프로그램에 참여한 바 있으며, 2022년 PONTOPREIS MMK, 2021년 Future Generation Art

Prize 특별상을 수상했다. 그의 작품은 파리 퐁피두센터, LACMA, M+, 리움미술관, 국립현대미술관 등에 소장되어 있다.

References

- 이미래, Mire Lee (Artist Website)

- 티나킴 갤러리, 이미래 (Tina Kim Gallery, Mire Lee)

- 한국문화예술위원회, 작가 조사-연구-비평 : 이미래

- 월간미술, 이미래: 열린 상처의 끝에는 애틋한 장력이 – 전민지

- 인사미술공간, 낭만쟁취 (Insa Art Space, War Isn’t Won by Soldiers It’s Won by Sentiment)

- 서울시립미술관, [SeMA-프로젝트 S] 2019 같이 있고 싶다고

- Seminar, 이미래 인터뷰: 감정 포털로서의 비정형 조각

- 아트선재센터, 이미래: 캐리어즈 (Art Sonje Center, Mire Lee: Carriers)

- ACK, 우리는 역겨운 것에 마음이 끌려 – 정재연

- 현대자동차, 《현대 커미션: 이미래: Open Wound》展 개막

- 한경, 베네치아 비엔날레 거장 작품 속 빛나는 한국 젊은 여성작가, 2022.04.21