최고은 (b.1985)의 작업은 주변부로 밀려난 존재들을 다시 바라보는 일에서 출발한다. 작가는 쓰임을 다 하고 버려진 폐가전, 파이프, 가구들을 수집해 재조립하고 새로운 공간에 위치시킨다. 익숙하면서도 낯선 감각을 환기시키는 그의 작업은 오늘날 디지털 시대의 이면에 감춰진 채 도시 환경을 구성하는 물질의 존재를 드러내기를 시도한다.

최고은, 〈머터리얼 풀〉, 2017, 에어컨, 냉장고, 샤시, 거울, 지우개, 가변 크기, 《사물들: 조각적 시도》 전시 전경(두산갤러리, 2017) ©최고은

최고은, 〈머터리얼 풀〉, 2017, 에어컨, 냉장고, 샤시, 거울, 지우개, 가변 크기, 《사물들: 조각적 시도》 전시 전경(두산갤러리, 2017) ©최고은최고은의 작업은 시스템화된 도시 체계 안에서 겪는, 스스로 이해하고

소화하기 힘들었던 피상적인 감정들을 들여다보고자 하는 마음에서 시작되었다. 한 인터뷰에 따르면, 최고은은 동시대의 생태 환경이 마치 “앨리스 인 체인스(Alice in Chains)”, 즉 출구 없이 반복되는 시스템의 사슬 속에 갇힌 앨리스와 같다고 보았다.

즉 오늘날 우리에게 폭넓은 선택지가 주어진 듯 하지만, 결국 우리의

소비 경험은 동시대의 문화, 경제, 사회적 조건이 만든 시스템의

고리를 벗어나지 못한다는 것이다. 이러한 사유와 함께 최고은은 대량으로 생산되는 기성품들, 특히 폐기된 가전제품을 관찰하고 수집하며 그 상품에 내재된 자본과 사회적 코드 등을 드러내는 조형 작업을 이어오기

시작했다.

최고은, 〈머터리얼 풀〉, 2021, 《냉장고 환상》 전시 전경(국립아시아문화전당, 2021) ©국립아시아문화전당

최고은, 〈머터리얼 풀〉, 2021, 《냉장고 환상》 전시 전경(국립아시아문화전당, 2021) ©국립아시아문화전당작업 초반 최고은은 실내의 정적인 물건들을 주로 다뤘다. 예를 들어, 2016년부터 진행해온 ‘머터리얼 풀’ 시리즈는 냉장고와 에어컨 등 백색 가전을 해체하고 재조립해 사물에 내재된 본래의 조건과 질서를 변형시키는 작업이었다.

이 작업에서 작가는 육중하고 수직적인 구조를 가진 냉장고의 구조적 질서를 해체하는 시도를 보였다. 가령 냉장고 몸체를 정면에서 반으로 자른 후 절단면을 바닥에 수평으로 눕혀 평상처럼 엎어 놓은 낮은 사각의

입체물로 전환했다.

이러한 작업은 우리의 일상과 밀접하게 맞닿아 있는 규격화된 사물들이 가진 기존의 맥락과 질서를 새로운 방식으로

변형시켜 낯선 감각을 환기시킨다.

《토르소》 전시 전경(김종영미술관, 2016) ©김종영미술관

《토르소》 전시 전경(김종영미술관, 2016) ©김종영미술관경제 성장 이후 한국은 비좁은 땅에 많은 사람들을 수용하고자 규격화된 아파트 단지를 대량 조성하였고, 우리의 일상 또한 그러한 환경에 맞춰 획일화되어 왔다. 기본적으로

사용자의 신체와 움직임에 맞춰 설계되는 가구는, 이러한 사회, 경제, 환경적 조건과 맞물리며 신체보다도 아파트 공간 규격에 맞추어 대량으로 생산된다.

최고은은 이러한 규격화된 기성품들을 해체하고 재조합하면서 발견하는 미묘한 색상의 차이와 규격을 마치 고고학자처럼

탐구하며, 이를 결정짓는 조건을 반추하게 한다.

최고은, 〈화이트 시리즈〉, 2018, 스탠딩 에어컨, 자석, 27.5x172x2.5cm, 27.5x172x2.5cm,

18x174x2.5cm, 18x174x2.5cm, 22x171x5cm, 22x171x5cm, 28x170x2cm, 28x170x2cm, 《두

번째》 전시 전경(원앤제이 플러스원, 2018) ©최고은

최고은, 〈화이트 시리즈〉, 2018, 스탠딩 에어컨, 자석, 27.5x172x2.5cm, 27.5x172x2.5cm,

18x174x2.5cm, 18x174x2.5cm, 22x171x5cm, 22x171x5cm, 28x170x2cm, 28x170x2cm, 《두

번째》 전시 전경(원앤제이 플러스원, 2018) ©최고은그의 대표작 ‘화이트’(2018) 시리즈는

도시 외곽, 고물상, 중고나라 웹사이트 등에 버려진 스탠딩

에어컨을 수집하는 일에서 시작된다. 작가는 여러 곳에서 주워 온 백색으로 이루어진 획일화된 가전들의

껍데기를 분리하고 전시장 벽면에 펼쳐 세워놓았다.

그렇게 나열된 에어컨의 껍데기는 각자의 세월에 따른 변색의 흔적과 함께, 비슷하면서도

미묘하게 다른 규격의 차이가 드러나게 된다. 이와 동시에 비슷한 규격을 지닌 상품들의 외피가 조각으로서

벽면에 다시 세워진 풍경은, 그에 기입된 표준화된 특질을 더욱 확연하게 가시화하며 우리 모두가 획일화된

선택지 위에 놓여 있음을 상기시킨다.

최고은, 〈화이트 홈 월〉, 2018, 스탠딩 에어컨, 1000x185x7cm, 《포인트 카운터 포인트》 전시 전경(아트선재센터, 2018) ©아트선재센터

최고은, 〈화이트 홈 월〉, 2018, 스탠딩 에어컨, 1000x185x7cm, 《포인트 카운터 포인트》 전시 전경(아트선재센터, 2018) ©아트선재센터2018년 아트선재센터에서 열린 단체전 《포인트 카운터 포인트》에서

선보인 ‘화이트 홈 월’(2017-) 시리즈에서는 하얀색

스탠딩 에어컨의 외피가 마치 흰 벽처럼 전시장 공간을 가로지르는 형태로 천장에 설치되었다.

작가는 에어컨의 몸체를 잘라 생산 연도순으로 다시 배열하는 등 특정한 규칙에 따라 도열함으로써 전시 공간을 다시

선과 면으로 나눴다. 효율적인 기계공정을 거쳐 주거 공간 안에서 우리의 삶에 개입해 온 기성 제품들은, 작가의 조각적 변주 과정을 통해 전시장이라는 새로운 공간적 차원에 개입하게 된다.

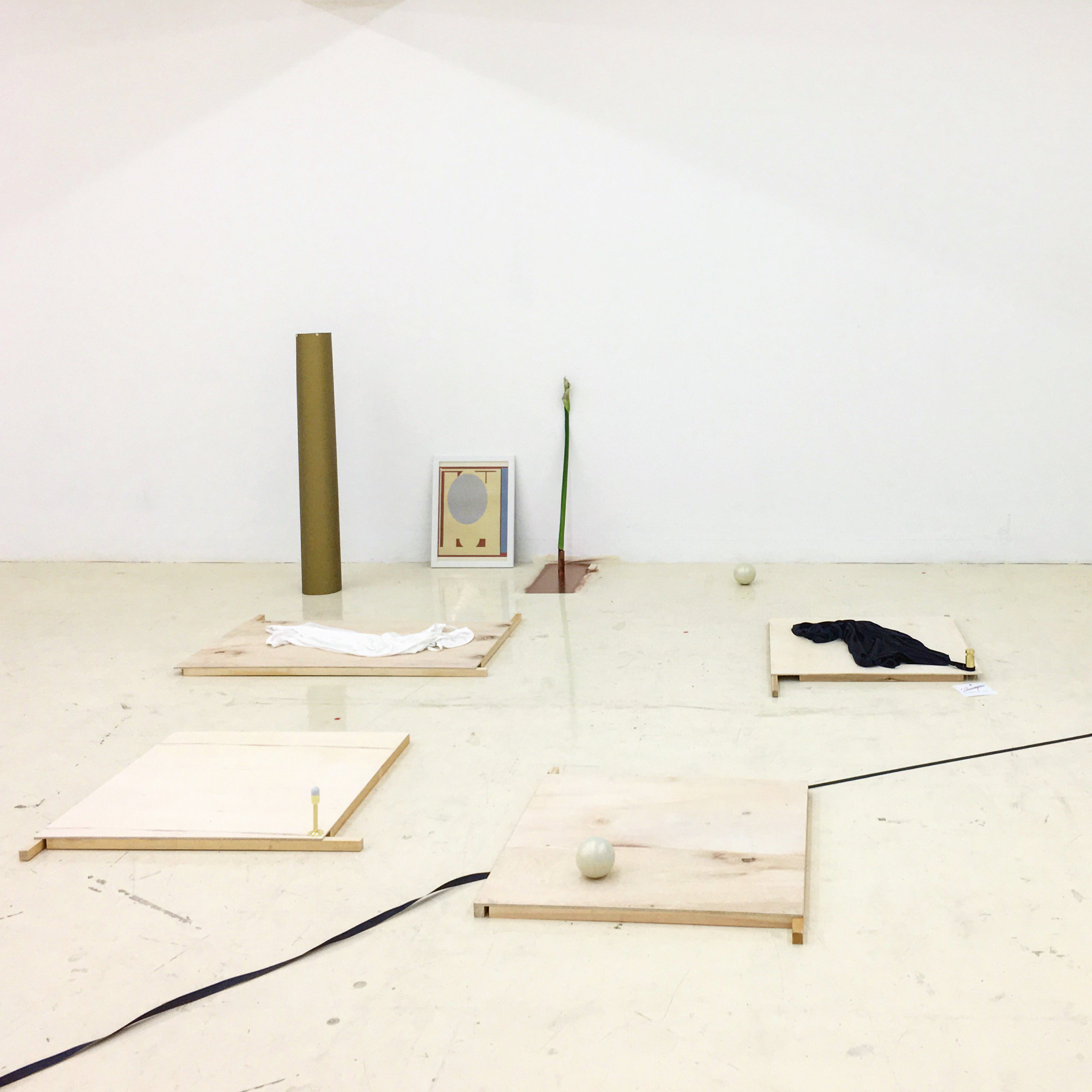

《실키 네이비 스킨》 전시 전경(인사미술공간, 2016) ©인사미술공간

《실키 네이비 스킨》 전시 전경(인사미술공간, 2016) ©인사미술공간최고은은 “작업실에서 1차로

작업을 마친다면 작업이 전시 공간에서 자리를 찾아가는 과정을 2차 작업”이라 말한다. 다시 말해, 작가는

그의 작업을 완전히 규정하는 것보다는 상황에 따라 반응하는 유연하고 가변적인 것으로 여긴다.

일상에서 직접 만지고 사용하는 사물들을 재료로 삼는 작가는, 그의

작업 또한 관객 및 주변 환경과 물리적으로 관계를 맺을 수 있도록 설정하였다. 가령 관객들이 집에서

사용하는 물건을 대하듯 전시장에서 작품 위에 앉거나 만질 수 있게 하기도 했으며, 《실키 네이비 스킨》(인사미술공간, 2016)에서는 그의 작품을 다른 참여 작가 세 명의

작업과 물리적으로 겹쳐 설치했다.

《오렌지 포디움》 전시 전경(시청각, 2018) ©시청각

《오렌지 포디움》 전시 전경(시청각, 2018) ©시청각이처럼 최고은은 흔히 접할 수 있는 기성품을 조각의 재료로 다루며 본래의 기능과 상관 없이 미니멀한 기하학적

형상으로 재구성해 왔다. 쓰임을 다 하고 버려진 기성품들로부터 조형성을 발견해 내는 그의 작업은, 예술의 맥락으로 추상화하는 동시에 몸체에 남아 있는 규격화된 흔적과 누군가의 집에 자리했던 세월의 자국들을

남겨 놓으며 자연스럽게 사회적 맥락을 담보한다.

작가는 한 인터뷰에서 규격화된 상품들을 재료로 삼는 이유에 대해 “물질이

다루어지는 상황이나 상태”를 중요하게 생각하기 때문이라 답했다. 맥락화된

물체로부터 즉물적 특성을 드러내 온 그의 작업 기저에는 오늘날 물질 혹은 물건이 유통되고 사용되는 거대한 시스템 속에서 순수한 물질이라는 것이

무엇인지에 대한 질문이 자리한다.

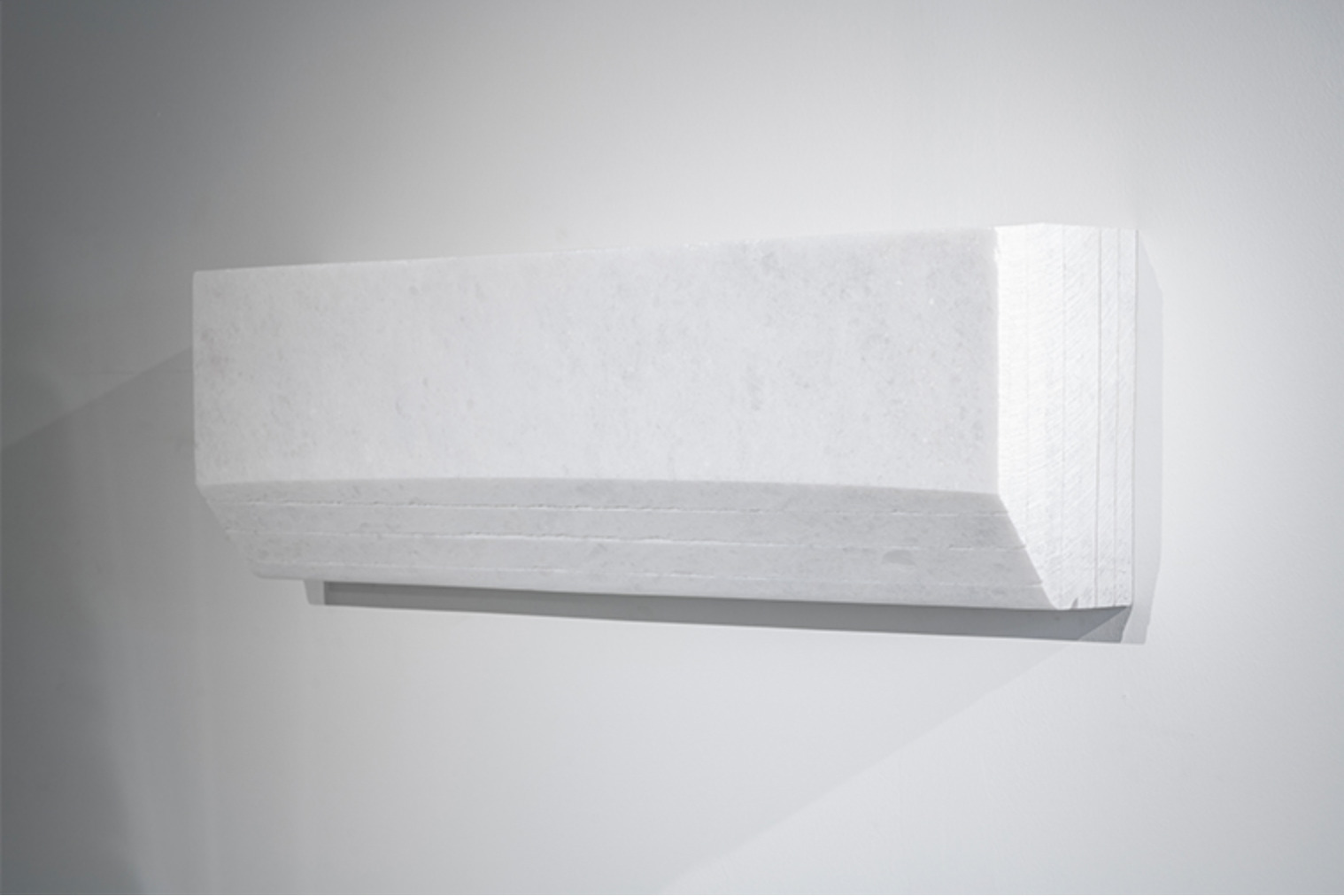

최고은, 〈도미넌트 스트라이프〉, 2020, 대리석 판재, 83x25x16cm, 《화이트 랩소디》 전시 전경(우란문화재단, 2020) ©최고은

최고은, 〈도미넌트 스트라이프〉, 2020, 대리석 판재, 83x25x16cm, 《화이트 랩소디》 전시 전경(우란문화재단, 2020) ©최고은이후 최고은은 오늘날 거대한 산업 시스템의 흔적을 담은 동시대의 물질로 대리석에 주목했다. 대리석이라는 물질은 분명 자연물이지만 생산 단계에서부터 이미 상품의 잠재적인 가능태로 다루어진다. 바다 건너 어딘가 산의 일부였을 돌들은 인테리어 업체에 보급되어 2센티 간격으로 슬라이스한 절단선을 가진 채 유통된다.

최고은, 〈테스타 C〉, 2021, CUCKOOS

RP-0612, 대리석, 23×30×20cm ©최고은

최고은, 〈테스타 C〉, 2021, CUCKOOS

RP-0612, 대리석, 23×30×20cm ©최고은작가는 이러한 흔적으로부터 물건 이면에 자리한 스펙타클한 시공을 상상했다. 이에 따라 최고은은 물질이 오늘날 생산되고 사용되는 방식에 대해 고민하며 돌을 다뤘다. 예를 들어, 보급화된 수입 대리석을 재료로 사용한 작업 〈도미넌트 스트라이프〉(2020)와 ‘테스타’(2021-) 시리즈는 벽걸이 에어컨, 압력밥솥과 같은 가전제품의 외형을 재현하며 이질적인 감각을 불러일으키는 동시에, 이를 둘러싼 거대한 산업 시스템을 상기시킨다.

최고은, 〈컷〉, 2021, 동파이프, 308x5x340cm

©P21

최고은, 〈컷〉, 2021, 동파이프, 308x5x340cm

©P212021년 P21에서 열린 개인전 《비비드 컷츠》에서는 사물을 자르는 행위에 주목한 작품들을 선보였다. 그 중, 오늘날 대표적인 산업 자재인 동 파이프를 사용한 작품 〈컷〉(2021)은 곧게 뻗은 직선의 동 파이프를 자른 후 양옆으로 펼쳐내 바닥과 벽면을 연결하며 공간을 사방으로 가른다. 표면에 적혀 있는 일련번호는 이 오브제가 본래 기성품이었음을 암시하지만, 절단되어 드러난 절개면으로 인해 본래의 규격은 사라지게 된다.

최고은, 〈트로피〉, 2022, 동 파이프,

160x70x160cm, 《코너링》 전시 전경(아마도예술공간, 2022) ©아마도예술공간. 사진:

CJYART STUDIO

최고은, 〈트로피〉, 2022, 동 파이프,

160x70x160cm, 《코너링》 전시 전경(아마도예술공간, 2022) ©아마도예술공간. 사진:

CJYART STUDIO수도 설비용 동 파이프를 사용한 〈컷〉과 〈트로피〉는 파이프라는 물건이 주는 움직임의 감각과 대상에 가한 자르고

벌리는 행위를 적극적으로 드러냈다는 점에서 그의 작업에 변곡점을 가져왔다. 도시 환경 안에서 무언가를

나르고 매개하는 파이프가 가진 이동의 감각에 주목한 작가는, 전시 공간 내부뿐 아니라 외부로 확장하여

작업을 발전시켰다.

최고은, 〈썬베이크〉, 2023, 동 파이프, 나무, 1700x1500cm, 《오프사이트》 전시 전경(아트선재센터, 2023) ©아트선재센터

최고은, 〈썬베이크〉, 2023, 동 파이프, 나무, 1700x1500cm, 《오프사이트》 전시 전경(아트선재센터, 2023) ©아트선재센터건물 내부에 갇혀 있던 파이프는 그의 작품의 재료가 됨에 따라 외부로 노출되어 건물 자체를 지지체로 삼아 공간을

점유한다. 최고은은 파이프가 “도시 전체로 혈관처럼 퍼져

나가 도시 기술 시스템을 이루는 물질이자 움직임의 궤적이라는 측면에서, 비물질적으로 여기는 기술의 물성을

풀어주는 열쇠”로 다가왔다고 말한다.

〈글로리아〉(2024)는 그러한 기술의 이면을 정면으로 꺼내 보이고자

하는 작가의 상상에서 비롯되었다. 작가는 파이프를 절개해 안팎을 뒤집어 까거나, 파이프라는 상품 특유의 정제된 직선을 힘이나 열을 가해 구부러뜨리고, 휘게

하고, 기능을 파괴하고 가장자리에 있던 것 혹은 이면에 있던 것을 가운데로 이동시켜 물질의 형태로 즉물적으로

등장시킨다.

최고은, 〈글로리아〉, 2024, 동 파이프, 나무, 8000x3500x4500cm, 프리즈 서울 2024 설치 전경(코엑스, 2024)

©프리즈

최고은, 〈글로리아〉, 2024, 동 파이프, 나무, 8000x3500x4500cm, 프리즈 서울 2024 설치 전경(코엑스, 2024)

©프리즈이러한 최고은의 조각적 실험은 디지털 시대 이면에 감춰진 사회 시스템과 도시 네트워크를 구성하는 물질들을 드러내는

작업이다. 누구에게나 친숙한 기성품에 주목해 온 작가는 기존에 구축되어 있던 획일화된 시스템을 해체하며

사물이 지닌 물성을 전면에 드러낸다.

그러나 그의 조각들은 본래의 형태와 기능으로부터 탈각하였음에도 상품으로서 잔상들을 여전히 간직한 채 도시 곳곳을

유영하며, 우리를 둘러싼 보이지 않는 사회의 구조와 시스템을 새롭게 감각하게 한다.

“오늘날 기술은 비가시화 되며 개념적인 것으로 여겨집니다. 그렇지만 사실 기술이라는 건 물리적인 토대에 의존하고 있다고 생각해요.” (최고은, 프리즈 서울 인터뷰 중, 2024.06.25)

최고은 작가 ©퍼블릭아트

최고은은 서울대학교 미술대학 조소과 학부 및 동대학원을 졸업하였다. 그는

개인전 《토르소》(김종영미술관, 서울, 2016)을 시작으로, 《오렌지 포디움》(시청각, 서울, 2018), 《Disillusionment of 11am》(토마스파크 갤러리, 뉴욕, 2019), 《비비드 컷츠》(P21, 서울, 2021), 《코너링》(아마도예술공간, 서울, 2022)을

가졌다.

또한 작가는 2024 도시조각페스티벌 《경계없이 낯설게》(열린송현 녹지광장, 서울,

2024), 제7회 창원조각비엔날레(창원, 2024), 《오프사이트》(아트선재센터, 서울, 2023), 《조각 충동》(서울시립

북서울미술관, 서울, 2022) 등 다수의 단체전에 참여한

바 있다.

최고은은 2019년 난지미술창작스튜디오, 2017-18년 금천예술공장 등 레지던시 프로그램에 입주작가로 선정되었으며,

2024년 ‘제2회 프리즈 서울 아티스트 어워드’를 수상했다.

References

- 비애티튜드, 미련해 보이는 미덕을 향해

- 프리즈, 최고은이 프리즈 서울 벽에 남긴 자국 – 윤율리, 2024.08.26 (Frieze, Choi Goen Is Punching Through Walls at Frieze Seoul – Yoon Yuli, 024.08.26)

- 국립아시아문화전당, 냉장고 환상 – 최고은 (National Asian Culture Center, Refrigerator Illusion – Goen Choi)

- P21, 자를수록 선명해지는, 최고은의 《비비드 컷츠》 – 박가희

- 기록저장소, [인터뷰] 대량생산된 사물로 만든 조각적 오브제: 최고은 인터뷰, 2017.02.08

- 리포에틱, 최고은 인터뷰, 2022.06.07

- 프리즈, 프리즈 서울, 제 2회 '아티스트 어워드' 수상자로 최고은 작가 선정, 2024.06.25