황원해(b. 1989)의 작업은 도심 속 건축물에 대한 관찰과 그

안에서의 경험을 바탕으로 시작된다. 황원해는 도시의 풍경을 이루는 건축물들의 표면적 요소를 재감각하고, 그곳에 내재된 일련의 장소성을 캔버스 위에 표현한다.

이를 위해, 작가는 재료와 기법을 다양하게 실험해 오며 캔버스 위에

다층의 레이어를 구축함으로써 작가 스스로 체화해온 도심 안과 밖의 속성을 시각화한다.

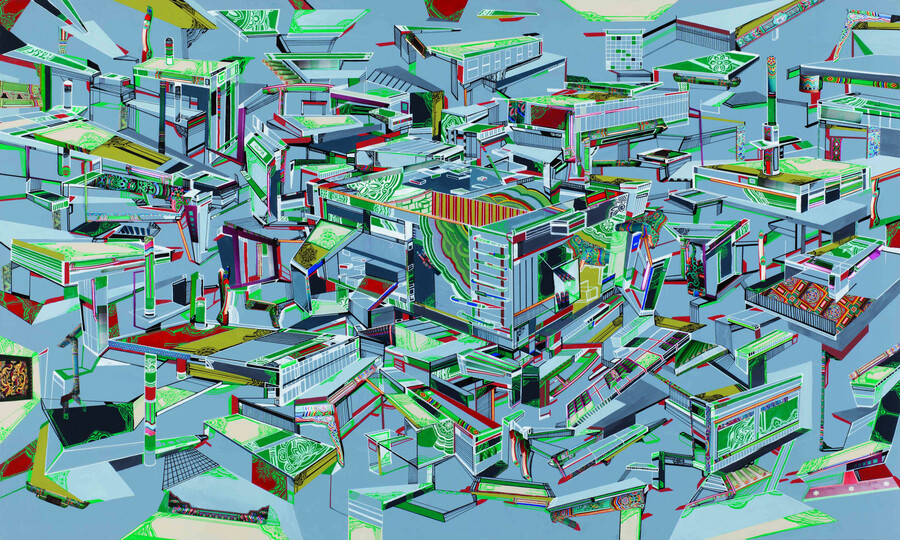

황원해, 〈Extended Space〉, 2012,

캔버스에 아크릴 펜, 스프레이, 콜라주, 아크릴, 92x162.2cm ©황원해

황원해, 〈Extended Space〉, 2012,

캔버스에 아크릴 펜, 스프레이, 콜라주, 아크릴, 92x162.2cm ©황원해2010년 이후 전개된 황원해의 초기 작업은 도시 풍경 중에서도 전통과

현대가 공존하는 한국의 다양한 건축물을 소재로 삼고 있다. 그의 작업에는 궁이나 사찰, 한욱과 같은 한국 전통 양식의 건축 요소와 마천루에서 발견할 수 있는 현대적 건축 요소가 뒤섞여 나타난다.

황원해는 건축물의 표면으로부터 발견한 여러 이질적인 요소들을 중첩하고, 비틀어

보고, 녹여내고, 파편화 시키는 과정을 거치며 비일상적인

풍경을 만들어 냈다.

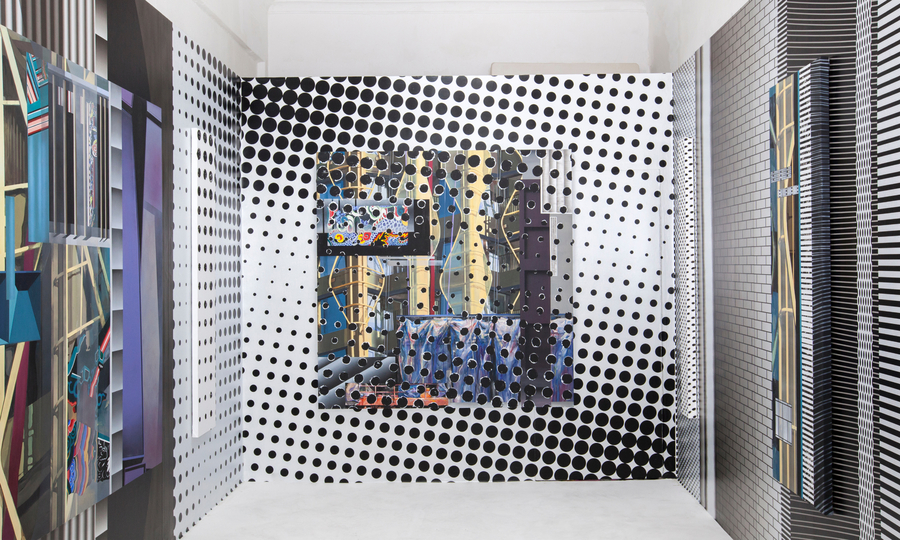

《판타스마고리아》 전시 전경(아트스페이스 보안1, 2018) ©보안1942

《판타스마고리아》 전시 전경(아트스페이스 보안1, 2018) ©보안1942황원해는 스무 살이 되긴 전 열 번 정도 이사를 다니며 반지하 빌라, 아파트, 개인주택 등 다양한 공간에 거주했던 개인적 경험을 바탕으로, 한

사람의 경험과 기억에 큰 영향을 미치는 공간의 힘에 주목하기 시작했다.

2018년 아트스페이스 보안 1에서

열린 개인전 《판타스마고리아》는 누군가의 욕망에 의해 이루어지는 도시의 재개발과 재건축 이면에 가려진 개인 또는 공동체의 기억 그리고 역사적 맥락을

들여다 보는 일에서 출발했다.

《판타스마고리아》 전시 전경(아트스페이스 보안1, 2018) ©보안1942

《판타스마고리아》 전시 전경(아트스페이스 보안1, 2018) ©보안1942황원해는 전통과 현대, 과거와 현재와 같은 이분법적 구분에서 벗어나

여러 층위의 시간이 다층적 레이어를 구성하는 양태를 오랜 역사를 지닌 전시 공간 전체를 활용해 풀어냈다.

평면 작업이 대부분이었던 전작들과는 달리, 전시 공간 자체를 캔버스로

상정하고 공간의 그리드와 단청문양을 입체로 구현하거나, 페트 필름을 활용해 여러 층위의 레이어를 구분하여

설치했다. 그렇게 만들어진 각각의 레이어들은 개별적으로도, 종합적으로도

보여지게 된다. 나아가, 셰이프드 캔버스를 활용한 작업은

공간의 벽과 어우러져 작품과 공간의 의미를 직접적으로 중첩시키는 역할을 했다.

《제4의 벽》 전시 전경(공간 형,

2020) ©황원해

《제4의 벽》 전시 전경(공간 형,

2020) ©황원해즉 황원해는 3차원의 도시 공간에서 추출한 구조적 요소들을 다시 전시

공간이라는 또 다른 3차원의 영역과 물리적으로 교차시키며 이질적인 시공간을 중첩시키는 실험을 보여주었다. 한편, 이로부터 2년

후인 2020년 공간 형에서 열린 개인전 《제4의 벽》에서는

단청이나 유리 파사드 등의 건축 형태가 더 이상 구조가 아닌 패턴으로서 화면에 자리하게 되었다.

아트스페이스 보안1에서는 전시 공간의 구조적 조건에 반응할 수 있도록

작품을 제작했다면, 공간 형에서는 입체적인 구조에서 벗어나 평평한 패턴의 형태로 공간을 점유해 새로운

이미지를 만들어 냈다.

《제4의 벽》 전시 전경(공간 형,

2020) ©황원해

《제4의 벽》 전시 전경(공간 형,

2020) ©황원해황원해는 전시장 벽면 전체를 ㄷ자형의 패턴 시트지로 둘러싸고, 그

위에 패턴의 일부를 반영한 회화 작업을 얹혀 놓았다. 좁고 긴 형태의 복도식 전시 공간에서 관람객은

작품의 전체가 아닌 부분을 쫓을 수 밖에 없는 위치에 놓이게 된다.

이로 인한 불완전한 인식은 도시 건축물의 표피가 연속적으로 펼쳐진 현실 세계에서의 시각적 경험과 유사하다. 큐레이터 정현은 그의 작업에서 “해체나 파편을 연상시키는 구조적

표상이 점차 희석되고 패턴의 반복과 연속성이 강조되는 것도 바로 그러한 이유에서 비롯된다”고 보았다.

황원해, 〈Moire105-02〉, 2020,

캔버스에 아크릴, 투명 접착 필름, 160x160cm ©황원해

황원해, 〈Moire105-02〉, 2020,

캔버스에 아크릴, 투명 접착 필름, 160x160cm ©황원해황원해의 패턴은 평면과 공간 사이를 가로지르는 동시에 물질과 비물질의 경계 또한 넘나든다. 작가는 컴퓨터 프로그램으로 그린 에스키스를 바탕으로 캔버스에 옮기고, 이를

사진으로 찍은 뒤 다시 컴퓨터로 옮겨 또 다시 화면에 반영하기를 거듭하는 과정을 거친다. 그러한 과정에서

스크린 속 이미지와 회화적 이미지는 불연속적인 콜라주의 형태로 중첩된다.

나아가 간섭무늬라는 뜻을 가진 ‘Moire’ 연작의 제목처럼 이러한

패턴은 관람객의 움직임과 시점에 따라 계속해서 어긋나게 됨으로써 예기치 못한 운동감을 만들어 낸다.

《막의 막》 전시 전경(OCI 미술관, 2021) ©황원해

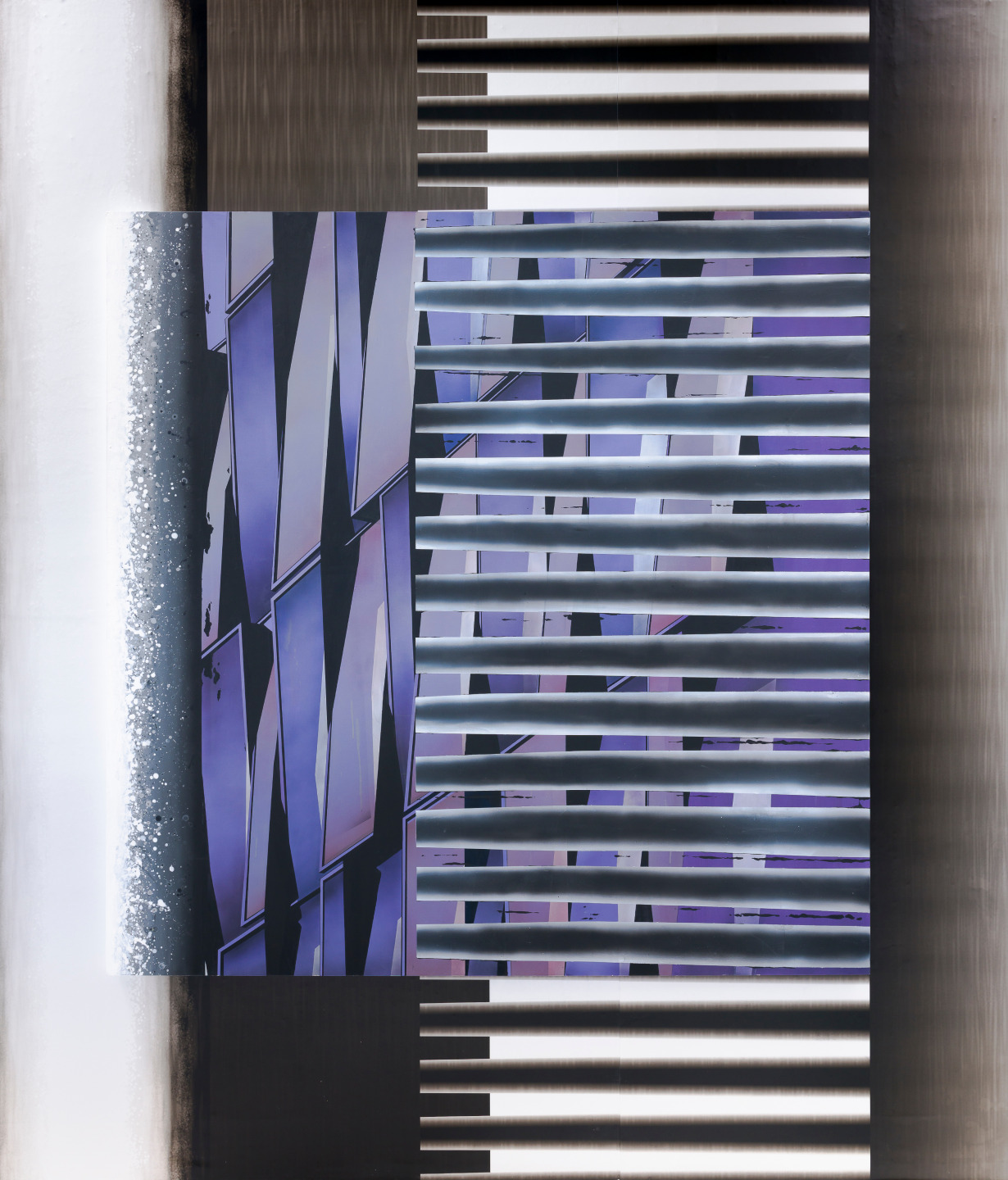

《막의 막》 전시 전경(OCI 미술관, 2021) ©황원해이처럼 황원해의 초기 작업들은 건축물이 지닌 역사적 특성과 독특한 시각적 요소를 함께 보여주었다면, 2020년 이후부터는 그 표면을 이루는 물리적 작용 그 자체에 더욱 집중하는 양상을 보인다. 2021년 OCI 미술관에서 열린 개인전 《막의 막》에서는 입체적인 건축물과 가상적 음영 효과인 스크린 톤 사이의 2차원적 결합을 통해 실제와 디지털을 오가는 새로운 풍경을 제시했다.

황원해, 〈Emulsion〉, 2021, 캔버스에

아크릴, 165x380cm ©황원해

황원해, 〈Emulsion〉, 2021, 캔버스에

아크릴, 165x380cm ©황원해황원해는 캔버스 위에 매끈한 유리 파사드와 불완전한 건축적 구조를 분해, 재조합하고

그 표면 위에 스크린 톤을 파편적으로 위치시킨다. 물질과 비물질을 오가며 이루어지는 이 콜라주 작업은

화면 안에서 재료 간의 조합을 발견하고 이를 그려나가는 것과 다시 그 상징과 물리적 연결성을 해체하는 일을 반복하며 이루어진다.

작가는 이러한 작업 방식을 사진 현상 과정에서 이미 결정된 표준값 외에 사용자가 의도적으로 조작하여 결과물에

영향을 미치는 일을 의미하는 ‘크로스 프로세싱(Cross

Processing)’에 비유하기도 한다. 실제 건물의 표피에서 얻은 패턴과 스크린 톤을

결합해 만들어진 이미지는 본래의 역할과 전혀 다른 풍경의 구조를 덧입고 새로운 물질적 풍경을 제시한다.

황원해, 〈Streaming〉, 2021,

캔버스 종이에 아크릴, 트레이싱지, 벽에 스프레이, 가변크기 ©황원해

황원해, 〈Streaming〉, 2021,

캔버스 종이에 아크릴, 트레이싱지, 벽에 스프레이, 가변크기 ©황원해이처럼 도시의 표피적인 이미지를 활용해 패턴과 겹쳐 합성하는 방식과 더불어, 황원해는 도시 환경안에서의 감성적이고 주관적인 경험을 풀어낸 작업 또한 제작했다. 작가는 화려하고 역동적인 소비자본주의의 논리와 함께 시시각각 변화하는 도시의 풍경이 한편으로는 개개인의 기억 속에서 파편적인 이미지로 존재한다는 점에 주목했다.

《Curtain》

전시 전경(파이프 갤러리, 2023) ©파이프 갤러리

《Curtain》

전시 전경(파이프 갤러리, 2023) ©파이프 갤러리황원해는 고층 건물 유리에 반사된 빛, 비온 뒤 땅에 고인 물에 비춰진

일렁이는 표면, 안개에 덮인 도시를 상상하게 하는 불명확한 기억 속 도시의 파편적 이미지들을 반투명

레이어로 겹쳐 표현했다. 이로써 일정한 규칙과 유연성을 내포한 도시 풍경 위에 개인의 감정과 기억의

층이 포개어 진다.

2023년에는 도시의 표면적이고 물리적인 이미지가 개인의 내적인 심상으로

안착하는 과정에 더욱 집중하며, 도시로부터 체화한 리듬에 우연적 형상을 더하며 화면을 구성하는 작업을

선보였다. 화면 안에는 유연하고 이질적인 요소들이 융합되고 충돌되며 도시 외양의 재현에서 탈피한 새로운

내적 심상이 생성되고, 반복과 변주를 통해 또 다른 패턴들이 드러난다.

《히드라 스퀘어》 전시 전경(더레퍼런스, 2024) ©더레퍼런스

《히드라 스퀘어》 전시 전경(더레퍼런스, 2024) ©더레퍼런스한편 황원해는 2024년 더레퍼런스에서 열린 개인전 《히드라 스퀘어》에서는

일시적인 관계가 형성되는 도시의 공간들을 ‘비-장소(Non-Places)’라는 개념을 통해 탐구했다. 황원해는 일시적이고

혼재된 공간인 비-장소에서의 감각이 여러 이질적인 속성들이 혼재되어 있는 오늘날 도시 안에서의 일상적

감각 경험과 맞닿아 있다고 보았다.

그는 이러한 동시대적 감각을 풀어내기 위해 오늘날 대표적인 비-공간인

공항의 이미지를 다양한 층위에서 차출하여 비-장소가 가진 과도하고 다감각적인 운동성과 공간의 특수성을

화면 위에 재구성했다. 여러 감각들이 모호하게 뒤엉켜 혼재하는 회화 주변에는 유동적인 운동성의 흐름을

재현한 설치물들이 산재하며, 다양한 층위의 막이 뒤엉켜 위계가 사라진 공간을 드러낸다.

《히드라 스퀘어》 전시 전경(더레퍼런스, 2024) ©더레퍼런스

《히드라 스퀘어》 전시 전경(더레퍼런스, 2024) ©더레퍼런스이처럼 황원해는 도시 환경 안에서 자라난 한 명의 개인으로서 체화한 것들을 바탕으로 다양한 매체와 표현 방식을

넘나드는 독특한 조형 언어를 실험해 오고 있다. 그의 작업은 역동적이면서도 삭막한 도시 환경 안에서

살아가는 현대인들의 불완전하고 다감각적인 경험들을 다층적인 레이어를 통해 추상적으로 표현하고 있다.

“도시에서 산다는 것은 상반된 감각을 매일 마주하며 사는 일이라고 생각한다. 굉장히 역동적으로 다가올 때도 있고 동시에 이것들이 일순간 건조하고 무의미하게 다가오기도 한다.” (황원해, 파이프 갤러리 인터뷰 중, 2023.10.10)

황원해 작가 ©퍼블릭아트

황원해는 홍익대학교 미술대학 회화과 및 동대학원 회화과를 졸업했다. 최근

개인전으로는 《히드라 스퀘어》(더레퍼런스, 서울, 2024), 《Curtain》(파이프

갤러리, 서울 2023), 《Modular Vision》(소마미술관, 서울, 2021), 《막의 막》(OCI

미술관, 서울, 2021), 《제4의 벽》(공간 형, 서울, 2020) 등이 있다.

그리고 작가는 Swimming Pool Gallery(베를린, 2024), 황금향(서울, 2024),

아르코미술관(서울, 2023), 기체(서울, 2023), 중간지점 둘(서울, 2023), 미메시스아트뮤지엄(파주, 2022), 서정아트센터(서울, 2022),

파이프 갤러리(서울, 2022), 송은(서울, 2022), P21 (서울,

2020) 등 다수의 그룹전에 참여하였다.

황원해는 2022 송은미술대상 본선,

2021 OCI Youngcreative, 2020 퍼블릭아트 뉴히어로 선정 및 10여

차례의 수상내역이 있다. 그의 작품은 국립현대미술관 미술은행, 주

한국독일 대사관, 단원미술관 등에 소장되어 있다.

References

- 황원해, Hwang Wonhae (Artist Website)

- 기체, 황원해 (KICHE, Hwang Wonhae)

- 퍼블릭아트, 2020 퍼블릭아트 뉴히어로 – 황원해

- 보안1942, 황원해 개인전 “판타스마고리아” (Boan1942, Hwang Wonhae Solo Exhibition “Phantasmagoria”)

- 공간 형, [서문] 제4의 벽 – 정현 (Artspace HYEONG, [Preface] The Fourth Wall – Hyun Chung)

- OCI 미술관, 막의 막 (OCI Museum of Art, Facade in Facade)

- 소마미술관, [서문] Modular Vision – 최재혁 (Seoul Olympic Museum of Art, [Preface] Modular Vision – Jaehyuck Choi)

- 파이프 갤러리, Curtain

- 더레퍼런스, 히드라 스퀘어 (The Reference, Hydra Square)