김세은(b. 1989)은 자신이 경험한 도시의 공간과 구조로부터 촉발된

시각적 운동성을 회화의 언어로 구축하는 작업을 이어오고 있다. 작가는 구축과 보완을 반복하는 도시 공간

안에서 나타나는 도시의 구조와 시각적 규칙을 관찰하고, 그로부터 남겨진 ‘이름 없는’ 공간들을 바라본다.

김세은의 회화는 그가 직접 경험한 구체적인 시공간을 배경으로 하지만 단지 도시의 풍경만을 담아내는 것이 아닌, 그 안에서 관계를 맺으며 변화하는 자신의 신체성과 그로부터 발생하는 형상을 포착한다.

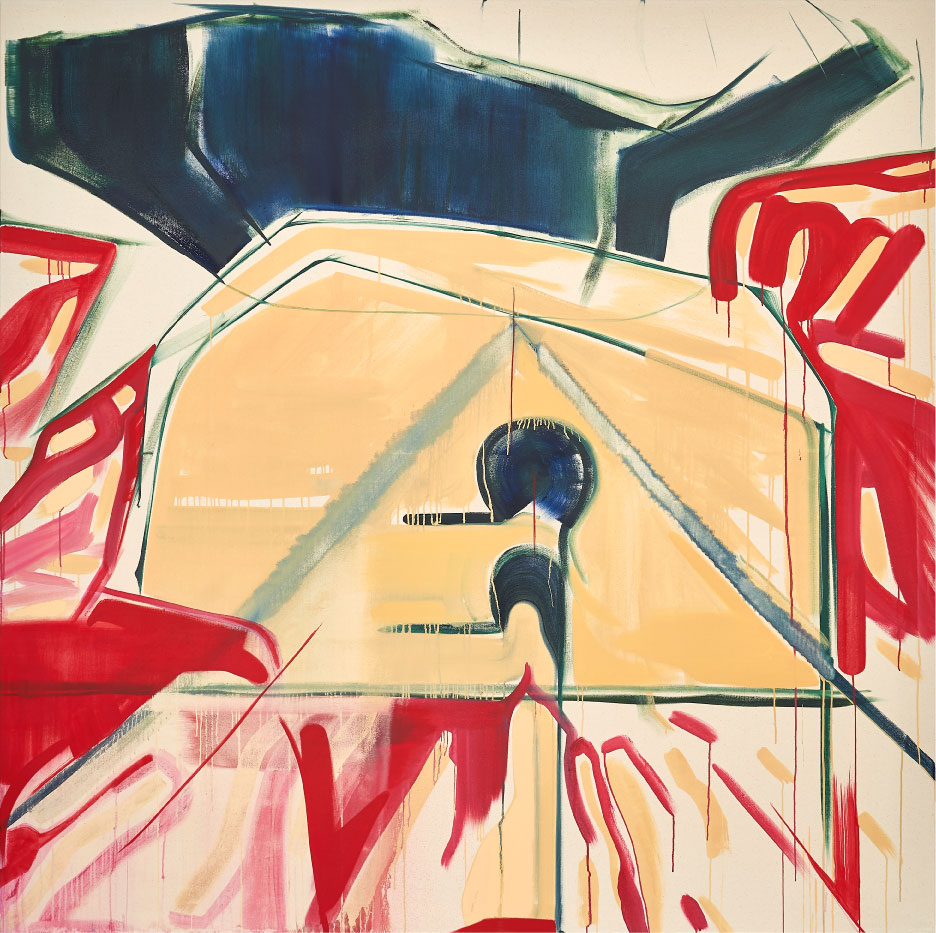

김세은, 〈Compact of Movement〉, 2015, 캔버스에 수용성 유채, 170x122cm ©국립현대미술관

미술은행

김세은, 〈Compact of Movement〉, 2015, 캔버스에 수용성 유채, 170x122cm ©국립현대미술관

미술은행신도시에서 자란 김세은은 도시가 만들어지는 과정과 그로 인해 남겨진 자투리 공간을 자연스럽게 관찰해 왔다. 그리고 생성과 파괴가 교차하는 공간 안에서 작가는 그곳에 채워지고 세워질 장면들에 대해 상상했다.

이 장면들은 주로 짧은 트랙을 반복해서 걸을 수 있는 미니 산책길, 깍두기처럼

잘려진 나무들, 도로를 따라 놓인 길에 파인 홈, 위로 우뚝

솟은 언덕, 광장, 고립과 연결을 동시에 발생시키는 다리와

그 아래 공간, 도로 위의 삼각지 그리고 여러 이유와 물리적 작용에 의해 만들어진 구멍이었다.

《Feet of Integrity》 전시 전경(이븐더넥, 2011) ©이븐더넥

김세은은 도시 구조가 탄생시킨 이러한 공간들을 이해하기 위해 2011년부터

‘Feet of Intergiry’ 프로젝트를 진행하기 시작했다. 이

작업은 신체의 이동에 따른 공간의 미묘한 형태 변화에 집중하는 것을 목표로 삼으며, 그가 매일 다니는

아파트 단지를 반복해서 걸으며 체화한 공간의 형상을 300장 이상의 드로잉으로 남겼다.

작가는 발생하고 다시 사라지는 공간을 이루고 있는 구조적 관계의 형상을 찾고자 자신의 몸의 움직임을 제한했다. 이를 위해 시선의 시점을 유지하고 일정 걸음수를 규칙적으로 반복하면서 장면과 신체의 거리를 일정하게 유지하고

조절했다.

김세은, 〈끝나는 길〉, 2014, 캔버스에 수용성 유채, 112x145.5cm ©이븐더넥

김세은, 〈끝나는 길〉, 2014, 캔버스에 수용성 유채, 112x145.5cm ©이븐더넥 개인이 직면한 도시 계획 시스템과 개인에게 운명적으로 주어진 환경을 대면하고 그 환경의 구조를 그림을 그리는

신체로 이해하기 위해 보낸 시간은, 몸을 통해 보는 방식을 훈련하여 외부에 대한 시선의 태도를 결정하고

그 태도가 체화된 직관에 대해 생각하는 계기가 되었다.

다시 말해, 도시의 구조와 시스템이 발생시키는 형상, 그리고 물리적 작용에 의해 발생한 공간을 생각하는 일은 자연스럽게 몸, 시선, 체화된 직관, 스케일, 몸으로

대면한 회화의 언어, 대상을 어떤 방법을 통해 볼 것인가에 대한 생각으로 이어지게 된 것이다.

김세은, 〈Crack〉, 2016, 캔버스에

수용성 유채, 205x175cm ©김세은, 하이트컬렉션. 사진: 임장활.

김세은, 〈Crack〉, 2016, 캔버스에

수용성 유채, 205x175cm ©김세은, 하이트컬렉션. 사진: 임장활.이처럼 김세은의 작업은 단순히 시각에 의존하는 것이 아닌 장면을 응시하면서 동시에 촉발되는 촉각, 청각, 후각 등 신체적인 감각들의 반응으로부터 기인한다. 그에게 있어서 “시각과 신체 훈련을 통해 대상을 어떤 시점에서, 어떤 위치에서, 어떤 자세로 바라볼 것인가”는 중요한 질문이다.

김세은, 〈남은 땅〉, 2017, 캔버스에 수용성 유채, 200x170cm ©원앤제이 갤러리

김세은, 〈남은 땅〉, 2017, 캔버스에 수용성 유채, 200x170cm ©원앤제이 갤러리작가는 자신이 그리는 대상과 신체가 작용하면서 나타나는 최소한의 정보, 그리고

그 둘 사이에서 발생하는 감각들을 놓치지 않기 위해 대상을 확대하거나 축소하면서 거리를 조절한다. 하지만

그러한 과정에서 이미지의 출처가 계속 확대/편집되어 완전히 평평해지는 것은 경계한다고 한다.

이는 작가가 자신이 발견한 장면 안의 구조, 형태, 움직임이 발생시키는 공간을 추상적으로 접근하되, 그 출처에 대한

정보를 완전히 지우고 싶어하지 않기 때문이다.

김세은, 〈휴구멍〉, 2019, 캔버스에 수용성 유채, 200x200cm ©원앤제이 갤러리

김세은, 〈휴구멍〉, 2019, 캔버스에 수용성 유채, 200x200cm ©원앤제이 갤러리2015년까지 그의 작업은 도시 개발로 인한 인간화된 자연 환경과

그곳의 자투리 공간들을 다뤘다면, 2016년 이후부터는 근대적 시간성의 경험을 만들어 내는 대표적인

도심 공간들 중에서도 좀처럼 감지되지 않는 공간들이 가지고 있는 틈, 구멍, 균열, 터널 등에 초점을 맞추고 있다.

또한 작업의 형식적인 면에서도 변화가 엿보이는데, 이전의 작업들이

가지고 있던 구상의 흔적이 점차 옅어져 추상으로 전환하고 있는 경향이 나타나기 시작했다.

예를 들어, 〈Crack〉(2016)과 〈남은 땅〉(2017)은 도시에서 특정한 기능을 가지고

있는 시설들의 단면을 그린 것이지만 추상에 가까운 형상으로 그려짐으로써 그것이 정확히 어떤 대상의 부분인지 식별을 어렵게 만든다.

김세은, 〈공사중〉, 2019, 캔버스에 수용성 유채, 130x155cm ©원앤제이 갤러리

김세은, 〈공사중〉, 2019, 캔버스에 수용성 유채, 130x155cm ©원앤제이 갤러리독립연구자인 정강산은 그의 작업에 짙어지는 추상성에 대해 “오늘날의

도시가 온전히 대상으로서 묘사될 수 있기 위해서는 애초에 경험적인 지평을 초월하여 작동하는 도시의 체계와 감각적 장 자체를 포착해야 하며, 이는 필연적으로 추상을 요하는 작업이기 때문”이라고 보았다.

즉 그의 작업이 도시 내부의 깊숙한 부분들에 초점이 맞춰짐에 따라 그 기저에서 작동하는 추상에 닿고자 형식의

전환이 자연스럽게 이루어진 것이라 볼 수 있다.

《잠수교》 전시 전경(금호미술관, 2020) ©금호미술관

《잠수교》 전시 전경(금호미술관, 2020) ©금호미술관2020년 금호미술관에서 열린 개인전 《잠수교》에서는 계속해서 역동하는 도시 공간 속에서 함께 변화하는 작가의 신체와 태도를 반영한 작품들과 더불어 관람자의 적극적인 감각 경험과 운동을 이끌어내는 전시 구성을 보여주었다.

《잠수교》 전시 전경(금호미술관, 2020) ©금호미술관

《잠수교》 전시 전경(금호미술관, 2020) ©금호미술관이 전시에서는 다양한 재질의 구조체를 설치함으로써 시각적 긴장감을 주어 관람자가 작품 감상에 보다 능동적으로

집중할 수 있도록 했다. 안쪽 전시장에서는 작품을 전진적으로 배치하는 철 구조물이 관람자의 시선을 유도한다.

바깥 전시장의 바닥면을 연출한 알루미늄 플레이트 또한 차가운 속성과 반사 효과를 이용해 기존의 전시 공간이 가지고

있는 견고하고 따뜻한 느낌을 누르며 새로운 감각을 환기시켰다.

김세은, 〈닫힌 가슴을 여는 선〉, 2022, 캔버스에 수용성 유채와 아크릴

스프레이, 246x355cm, 《Pit Stop》 전시 전경(두산갤러리, 2022) ©두산아트센터

김세은, 〈닫힌 가슴을 여는 선〉, 2022, 캔버스에 수용성 유채와 아크릴

스프레이, 246x355cm, 《Pit Stop》 전시 전경(두산갤러리, 2022) ©두산아트센터2022년 두산갤러리에서의 개인전 《Pit Stop》에서는 트랙에서 잠시 벗어나 이전의 경기 흐름의 판도를 바꿀 수 있는 가능성의 시간과 공간을 의미하는

카레이싱 단어 ‘핏 스탑(Pit Stop)’을 생각하며 그간의

작업을 점검한 작품들을 선보였다.

당시 선보인 작품들에는 마치 컬러 엑스레이를 통해 스스로 몸의 형태와 구조를 점검해보듯 갈비뼈나 쇄골, 어깨, 근육과 같은 신체의 일부가 나타나고 있다.

《Pit

Stop》 전시 전경(두산갤러리, 2022) ©두산아트센터

《Pit

Stop》 전시 전경(두산갤러리, 2022) ©두산아트센터이와 더불어, 이 전시에서도 관람자의 신체와 상호작용할 수 있는 물리적인

요소들이 작품과 함께 설치되어 더욱 감각적인 감상을 유도했다. 그 중,

작가가 직접 디자인하여 평균보다 낮게 제작된 벤치는 광장형의 열린 공간에서 그림을 보는 듯한 환경을 조성했다. 이러한 장치들로 재구성된 전시장은 관람자의 시점과 그림 사이의 거리, 그림을

경험하는 시간을 제안하는 플랫폼으로서 기능한다.

김세은, 〈Pit Stop〉,

2020-2023, 캔버스에 수용성 유채와 아크릴 스프레이, 200x210cm ©학고재갤러리

김세은, 〈Pit Stop〉,

2020-2023, 캔버스에 수용성 유채와 아크릴 스프레이, 200x210cm ©학고재갤러리이처럼 김세은은 자신을 둘러싼 환경이 변화함에 따라 자신의 신체가 공간을 대하는 태도 또한 달라지는 것을 면밀하게

감지하고, 이러한 태도의 변화를 회화 안에서 계속해서 새로운 형식 언어로 구축해 나가고 있다.

이와 함께, 그가 자신의 몸으로써 대상과 대면하고 경험하였듯이 관람자

또한 그의 시각 언어로 번안된 공간의 구조와 형태를 신체감각적으로 경험할 수 있는 다양한 방식을 실험해 왔다. 이러한

그의 작업은 가속화된 도심 환경 속에서 무뎌진 우리의 감각을 회화라는 매체로써 재감각하도록 하며 자신만의 새로운 시각 언어를 발견해 나갈 수 있도록

한다.

”나의 회화에서는 신체가 경험하는 공간이 중요하다. 그렇기 때문에 보여지는 방식과 물리적 공간에서 신체를 가지고 그림을 보는 경험에 집중한다. 회화는 화면이라는 무한한 공간에서 시간과 기술의 변화가 가져오는 시각 환경에 따라 그 모습을 바꿔가며 상상력을

동원하여 새로운 시각 언어를 발생시킬 수 있는 매체라고 생각한다.” (김세은, 디자인프레스 인터뷰 중, 2022.04.21)

김세은 작가 ©Plus Magazine. 사진: 김보라.

김세은은 이화여자대학교 서양화과에서 학사, 영국왕립예술대학에서 페인팅

석사를 졸업하였다. 개인전으로는 《먼 거리 획득》(유머감각, 서울, 2023), 《Pit

Stop》(두산갤러리, 서울, 2022), 《잠수교》(금호미술관,

서울, 2020), 《핏맨의 선택》(원앤제이

갤러리, 서울, 2019), 《Potholing》(말보로 갤러리, 런던, 2018) 등이 있다.

또한 그는 뮤지엄헤드(서울,

2023), 학고재갤러리(서울, 2023), 파이프갤러리(서울, 2023), 서울시립미술관(서울, 2022), 오래된집(서울,

2021), 두산갤러리(서울, 2021), 원앤제이

갤러리(서울, 2020), 아트선재센터(서울, 2018), 하이트컬렉션(서울, 2017) 등 다수의 그룹전에 참여하였다.

김세은은 2023년 뉴욕 International

Studio & Curatorial Program Residency, 2022년 서울시립미술관 난지창작스튜디오, 2021년 명륜동 작업실 캔파운데이션, 2020년 국립현대미술관

고양레지던시 등 국내외 레지던시 프로그램에 입주 작가로 참여한 바 있다.

References

- 김세은, Seeun Kim (Artist Website)

- 국립현대미술관 미술은행, 김세은 – Compact of Movement

- 하이트컬렉션, 사랑한다, 사랑하지 않는다 (HITE Collection, I Love You, I Love You Not)

- 원앤제이 갤러리, 핏맨의 선택 (ONE AND J. Gallery, Pitman’s Choice)

- 금호미술관, 2020금호영아티스트 (Kumho Museum of Art, 2020 Kumho Young Artist)

- 더아트로, 김세은 작가론: 제 1자연의 부재를 감내하기, 제 2자연에 머무르기, 2021.03.10

- 두산아트센터, Pit Stop (DOOSAN Art Center, Pit Stop)

- 디자인프레스, 몸으로 경험하는 회화, 김세은 작가의 감각 실험, 2022.04.21