김지영(b. 1987)은 뜻밖의 사고처럼 벌어지는 사회적 사건의 배면에

자리한 구조적 문제와 그에 따라 드러나는 개인과 사회의 관계에 주목한다. 그는 회화, 설치, 텍스트, 영상, 사운드 등 다양한 매체를 활용해 반복적으로 발생하는 사회적 폭력 이면의 구조에 문제를 제기하고, 이를 개인의 생존과 연결하는 작업을 이어오고 있다.

《기울어진 땅 평평한 바람》 전시

전경(오뉴월 이주헌, 2015) ©김지영

《기울어진 땅 평평한 바람》 전시

전경(오뉴월 이주헌, 2015) ©김지영김지영의 초기 작업에는 우리의 삶 주변에 도사리고 있는 폭력성에 대한 관심을 바탕으로, 언급하기 어려운 것들을 발언하고자 하는 다양한 시도들이 녹아져 있다. 그리고

전 국민을 충격에 빠트린 2014년 세월호 참사 이후, 김지영은

고통을 함부로 대상화하기 않기 위해 무엇을 ‘어떻게’ 말할

수 있는지를 더욱 고민하기 시작했다.

이를 계기로, 작가는 사회적 재난이 반복적으로 발생하는 구조와 사회, 정치적 균열을 면밀하게 들여다 보며, 그 안에서 관계하고 있는 개인이라는

작은 존재들을 드러내는 작업을 진행해 왔다.

《기울어진 땅 평평한 바람》 전시 전경(오뉴월 이주헌, 2015) ©김지영

예를 들어, 그의 첫 번째 개인전 《기울어진 땅 평평한 바람》(오뉴월 이주헌, 2015)은 세월호 참사에 대한 작가의 목소리를 공감각적인

방식으로 풀어냈다. 김지영은 본래 평평했던 전시장 시멘트 바닥을 기울어진 마룻바닥으로 변모시키고, 심장박동과 유사한 리듬의 북소리, 천장에서 떨어지는 물, 푸른색 조명, 깨진 화분 속 말라 비틀어진 식물들, 작가와 지인들의 자는 모습을 그린 그림 등을 전시장 곳곳에 배치했다.

이러한 각각의 요소들은 특정한 상황을 연상시키는 은유적 장치가 되며, 공간

안에 들어선 관객으로 하여금 마치 거대한 파도 앞에, 또는 배 안에 있는 것과 같은 느낌을 준다. 이러한 공감각적인 장치들은 전시장을 각자의 호흡으로 사유할 수 있는 장소로 만든다.

김지영, 〈파랑 연작 0222〉, 2017, 종이에 오일파스텔, 50x50cm ©김지영

2018년 산수문화에서 열린 두 번째 개인전 《닫힌 창 너머의 바람》에서는

1950년대 이후 한국 사회에서 일어난 참사들을 기존 매체와 다른 방식으로 보고 읽어 나가는 시도를

보여주었다. 김지영은 사건들이 대중매체에서 다루어질 때 스펙타클로 소비되는 방식을 경계하며, 이미지의 환영을 부수고 가려져 있던 사건의 실체를 드러내고자 했다.

가령, 파란색 오일 파스텔로 종이 위에 그려 나간 ‘파랑 연작’(2016-2018) 시리즈는 삼풍백화점 붕괴,대구 지하철 화재 등을 포함한 32개의 사건 장면을 담고 있다. 작가는 신문에 보도된 사진들을 바탕으로 그리되, 의도적으로 인물의

형상을 배제하여 풍경화로 풀어냈다. 단색으로 그려진 장면들은 ‘정적인

참사 이미지’라는 역설의 힘으로 과거를 마주하고 현재를 인식하도록 한다.

김지영, 〈기억의 자세〉, 2016/2018, 뜨개실과 모터, 가변크기, 《닫힌 창 너머의 바람》 전시 전경(산수문화, 2018) ©김지영

김지영, 〈기억의 자세〉, 2016/2018, 뜨개실과 모터, 가변크기, 《닫힌 창 너머의 바람》 전시 전경(산수문화, 2018) ©김지영‘파랑 연작’과 함께 자리한

〈기억의 자세〉(2016/2018)는 뜨개질 된 실이 모터에 의해 천천히 풀려나가는 설치 작업으로, 개인과 사회 그리고 개인의 사건과 역사적 사건이 서로 이어져 관계되어 왔음을 환기시킨다.

이러한 일련의 작업들은 사회의 구조적인 문제와 한 명의 개인이 서로 대립하거나 분리된 것이 아니라 서로 관계하고

있음을, 그리고 그 사회 안에서 우리 모두 연대하고 살아내야 함을 말하고 있다.

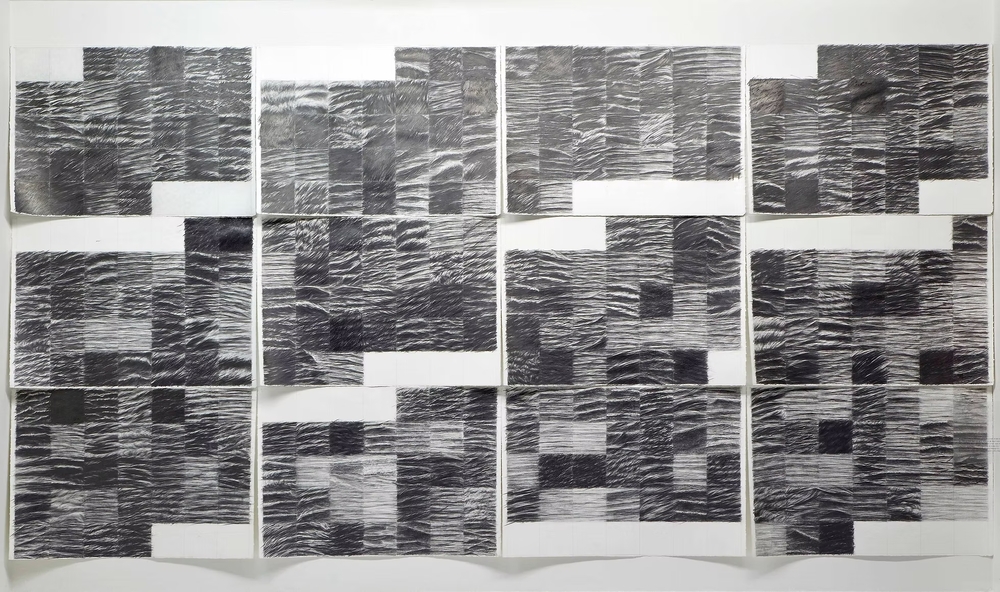

김지영, 〈4월에서 3월으로〉, 2015/2019, 종이에 연필, 229x438cm ©김지영

김지영, 〈4월에서 3월으로〉, 2015/2019, 종이에 연필, 229x438cm ©김지영김지영의 작업에는 ‘파도’가

반복적으로 등장한다. 세월호 참사에 대한 작가로서의 반응으로 출발한 첫 번째 개인전에서도 파도는 재현

불가능한 사회적 재난을 감각으로써 다시 기억하기 위한 소재로 다루어졌다. 이를 테면, 《기울어진 땅 평평한 바람》에서 선보였던 회화 작품 〈파도〉(2015)는

목탄으로 짙고 어두운 바다의 물결을 통해 죽음을 상기시키며 당시의 무력함과 절망감을 떠올리게 했다.

그리고 2019년 〈4월에서

3월으로〉에 검게 울렁이던 그날의 파도가 다시금 등장했다. 모자이크처럼

화면을 구성하고 있는 정사각형의 파도 그림들은 세월호 참사 이후 2014년 4월부터 2015년 3월까지

진도 팽목항의 파도를 관찰하며 기록한 그 일년 동안의 변화를 담고 있다.

김지영, 〈파랑 연작〉, 2016-2018, 종이에 오일파스텔, 50x50cm. 〈이 짙은 어둠을 보라〉, 2019, 유토, 초, 가변크기. 《젊은

모색 2019》 전시 전경(국립현대미술관, 2019) ©김지영

김지영, 〈파랑 연작〉, 2016-2018, 종이에 오일파스텔, 50x50cm. 〈이 짙은 어둠을 보라〉, 2019, 유토, 초, 가변크기. 《젊은

모색 2019》 전시 전경(국립현대미술관, 2019) ©김지영그리고 국립현대미술관 《젊은 모색 2019》에서는 세월호 참사와 함께

지난 한국의 근현대사에서 반복되어 온 유사한 구조적 비극들을 공간적인 차원으로 엮어 냈다. 작가는 세월호

참사 이후 1년 동안 수집한 팽목항의 풍속을 bpm으로 변환한

사운드 작업 〈바람〉(2015/2019)을 다채널로 배치하여 관객의 움직임에 맞춰 그날의 바람을 느낄

수 있도록 했다.

그 소리를 전시장에 놓음으로써 전시장 안의 시간 축을 세월호 사건으로 두고, 시각적으로는

한국의 근현대사 속 비극적인 사건들을 정적인 파란색의 풍경화로 옮긴 〈파랑 연작〉을 둠으로써 역사 속 켜켜이 쌓인 사건들을 현재의 시점과 겹쳐

볼 수 있도록 했다.

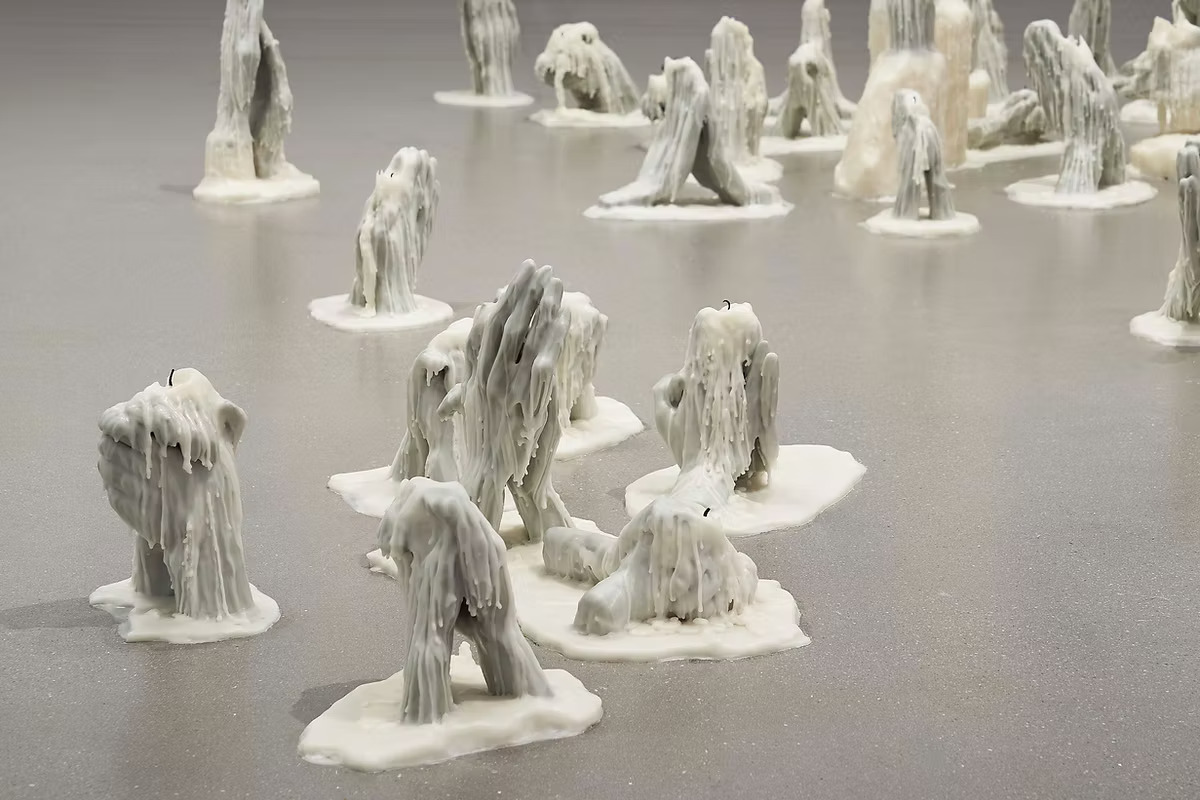

김지영, 〈이 짙은 어둠을 보라〉, 2019, 유토, 초, 가변크기. 《젊은

모색 2019》 전시 전경(국립현대미술관, 2019) ©김지영

김지영, 〈이 짙은 어둠을 보라〉, 2019, 유토, 초, 가변크기. 《젊은

모색 2019》 전시 전경(국립현대미술관, 2019) ©김지영전시장 바닥에 놓인 맞잡은 손 모양의 양초 조각 〈이 짙은 어둠을 보라〉(2019)는

처참한 비극의 상황 속에서 현실을 마주하기 위해 애쓰고 투쟁해온 사람들의 시간을 은유적으로 보여준다. 작품에

고스란히 남겨진 촛농의 흔적은 잔혹한 현실과 싸워온 이들의 움직임과 시간을 이미지로써 시각화하고 있다.

김지영은 이 일련의 작업들로써 세월호 사건 이후 지금의 현실을 마주하고자 했다.

그에 따르면, 이 작업을 통해 “이러한 움직임이

계속 지속되어야 하고, 지속되고 있다”라는 것을 보여주고자

했다고 한다. 즉 김지영의 작업은 그날의 비극을 지난 과거로 화석화하는 것이 아닌, 현실로 가져와 계속해서 마주하고 기억하는 과정이다.

《빛과 숨의 온도》 전시 전경(WESS, 2020) ©WESS

《빛과 숨의 온도》 전시 전경(WESS, 2020) ©WESS한편, 김지영의 세 번째 개인전 《빛과 숨의 온도》(WESS, 2020)에서 처음 선보인 ‘붉은 시간’(2020-) 시리즈는 대상과 거리두기에 관한 작가의 태도가 변화하였음을 보여준다. 이 직전 작업인 〈이 짙은 어둠을 보라〉는 대상의 이미지를 그대로 옮기는 구상 조각에 가까웠다면, ‘붉은 시간’ 시리즈부터 유화를 매체로 선택하면서 그의 작업은 점차

추상적으로 변화하는 경향을 보이기 시작한다.

김지영, 〈붉은 시간을 위한 드로잉〉, 2020, 종이에 유채, 24x33cm ©P21

김지영, 〈붉은 시간을 위한 드로잉〉, 2020, 종이에 유채, 24x33cm ©P21촛불을 소재로 하는 ‘붉은 시간’은

마치 〈이 짙은 어둠을 보라〉의 꺼진 심지 위에서 활활 타올랐을 불꽃을 연상케 한다. 오묘한 붉은 빛이

감도는 추상적인 화면들은 촛불의 형상 자체를 재현한 것이기보다는 그것을 천천히 관찰하고 묵상의 시간을 거친 후 작가가 감응한 어떤 온도를 시각화한

결과물이다.

《산란하는 숨결》 전시 전경(P21, 2022) ©P21

《산란하는 숨결》 전시 전경(P21, 2022) ©P21김지영은 빛나는 촛불이 가진 여러 면면을 자세히 관찰하며 촛불의 측면, 앞면, 윗면, 온도 등을 화면에 겹겹이 쌓았다. 이후에도 지속된 이 작업은 점차 촛불의 작은 빛을 화면 전체로 확대하여 그리는 방식으로 나아갔다.

2022년 P21에서 열린

김지영의 네 번째 개인전 《산란하는 숨결》에 전시된 ‘붉은 시간’(2022)은

더욱 짙어진 추상적 경향을 잘 보여준다. 예를 들어, 진한

붉은 빛의 삼면화 작업은 작은 촛불이 지닌 열감을 붉은 색채로 화면 전체에 균질하게 묘사하고 있다. 이와

함께 전시된 다른 ‘붉은 시간’ 작업들 또한 광원의 존재를

파악하기 어려울 정도로 추상화된 모습으로 나타난다.

《산란하는 숨결》 전시 전경(P21, 2022) ©P21

《산란하는 숨결》 전시 전경(P21, 2022) ©P21이로써 ‘붉은 시간’의 빛은 단지 촛불의 순간만이 아니라 일출의 눈부신 빛과 일몰의 어스름한 노을빛, 그리고 생명력 등 더 많은 요소들을 연상시킨다. 김지영은 초의 심지가 타오를 때까지 빛을 내는 시간을 개인에게 주어진 생애로 빗대어 이야기한다. ‘붉은 시간’은 작은 불이 빛이 되고, 그 빛이 움직이고 흩어지듯, 생동하는 모든 존재가 마땅히 숨을 쉬며 빛나야 할 존재임을 상기시킨다.

《밤의 목덜미를 물고》 전시 전경(P21, 2024) ©P21

《밤의 목덜미를 물고》 전시 전경(P21, 2024) ©P21김지영은 최근 작업에서 휘몰아치는 파도 이미지와 함께 텍스트를 결합한 시도를 보여주고 있다. 2024년 P21에서 열린 개인전 《밤의 목덜미를 물고》에서 선보인

신작 ‘노도(怒濤)’ 시리즈는

이미지에 선행하여 전면에 드러난 텍스트 조각들이 시선을 끈다. 그러나 여기서 텍스트는 파도 이미지를

직관적으로 설명하지 않으며 “과거는 미래의 얼굴로”, “숨결은

바람이 되어”, “우리는 잠시 살아있다”와 같은 시적인 문구로

이루어져 있다.

이러한 불일치성은 구체적 형상과 추상적 언어 사이에서 긴장을 만들어내고, 이미지가

다양한 층위에서 작동할 수 있도록 만든다. 그리고 이 낯섦과 어긋남의 상황은 관객으로 하여금 바로 읽히고

보이는 표면 너머를 스스로 사유할 수 있도록 한다.

김지영, 〈붉은시간〉, 2024, 《Breath

of the Month》 전시 전경(필립졸링어,

2024) ©PHILIPPZOLLINGER

김지영, 〈붉은시간〉, 2024, 《Breath

of the Month》 전시 전경(필립졸링어,

2024) ©PHILIPPZOLLINGER이처럼 김지영의 작업은 사회 구조적인 문제로 인해 반복적으로 발생해온 비극적인 사건들을 고정된 의미로 환원시키지 않고 우리가 다시금 마주하고, 읽어야 할 것으로 제시한다. 때로는 근거리에서, 때로는 원거리에서 재난을 바라보며 그것이 지닌 현재적인 성격을 강조하고, 개인과 사회의 연결된 감각을 환기한다.

”사건이 가진 비극성, 참혹함, 재난의 무거움, 그리고 그것이 훼손한 터전에 대한 인지가 이 주제

자체를 굉장히 무겁게 만들기 때문에 이 무거움 자체에 짓눌리다 보면 그것을 보지 않는 방식으로 결국은 이동하게 된다고 생각합니다.

그렇다면 제가 작가로서 해야 하는 것은 그 무게를 감당하고 비록 그 전체를 한꺼번에 감당할 순 없지만 한 작업마다

나누어서 조금이라도 감당을 하려고 하고 미술로 기록해야 된다고 생각합니다.” (김지영, 국립현대미술관 《젊은 모색 2019》 인터뷰)

김지영 작가 ©인천아트플랫폼

김지영은 국민대학교에서 회화를 전공하고 한국예술종합학교 미술원 조형예술과 입체조형전공 전문사를 취득했다. 개인전으로는 《기울어진 땅 평평한 바람》(오뉴월 이주헌, 서울, 2015), 《닫힌 창 너머의 바람》(산수문화, 서울, 2018), 《빛과

숨의 온도》(WESS, 서울, 2020), 《산란하는 숨결》(P21, 서울, 2022), 《밤의 목덜미를 물고》(P21, 서울, 2024), 《Breath

of the Mouth》(필립졸링어, 취리히, 2024)가 있다.

또한 《녹는 바다》(아트 스페이스 풀, 서울, 2017), 《젊은 모색 2019》(국립현대미술관, 과천, 2019),

《진주 잠수부》(경기도미술관, 안산, 2021), 《제21회 송은미술대상전》(송은, 서울, 2021), 《물거품, 휘파람》(두산갤러리, 서울, 2022), 《흔적과 실》(쾨닉,

서울, 2024) 등 다수의 단체전에 참여한 바 있다.

김지영은 서울시립미술과 난지미술창작스튜디오(2019), 국립현대미술관

고양레지던시(2020-2021), 인천아트플랫폼(2021-2022),

금천예술공장(2022-2023)에서 입주 작가로 활동하였으며, 그의 작품은 Burger COLLECTION, 송은문화재단, 박서보재단, 국립현대미술관, 포도뮤지엄, 경기도미술관에 소장되어 있다.

References

- 김지영, Keem Jiyoung (Artist Website)

- 김선옥, ‘미술 아닌 것’을 현시하는 미술

- 임서진, 김지영의 기억 작업과 응축된 시간

- 월간미술, NEW FACE 2016 김지영 – 내가 할 수 있는 말, 예술에 대한 믿음

- 아트바바, 산수문화 - 김지영 개인전: 닫힌 창 너머의 바람 (Artbava, Sansumunhwa – Keem Jiyoung : Wind Beyond the Closed Windows)

- 57STUDIO, 젊은모색2019: 액체, 유리, 바다 | 김지영

- P21, 산란하는 숨결 (P21, Scattering Breathe)