유아연(b. 1996)은 디지털 리터러시를 학습해온 개인들이 어떻게

정치, 경제적 현상들을 마주하는지 탐구하며 작업 활동을 하고 있다. 구체적으로, 지역, 인종, 젠더, 계급에 따라 설정된 개인의 특수성이 자본의 욕망에 의해 상품화되어 소비되는 과정에 주목한다.

그는 작업을 통해 체제 속에서 습관적으로 행해진 인식 과정을 조형해내며, 자본주의

아래에서 소외되어온 개인의 특수한 상황을 가시화하고, 자본 스펙타클의 순환에서 벗어난 주체적인 미래상을

그려내고자 한다.

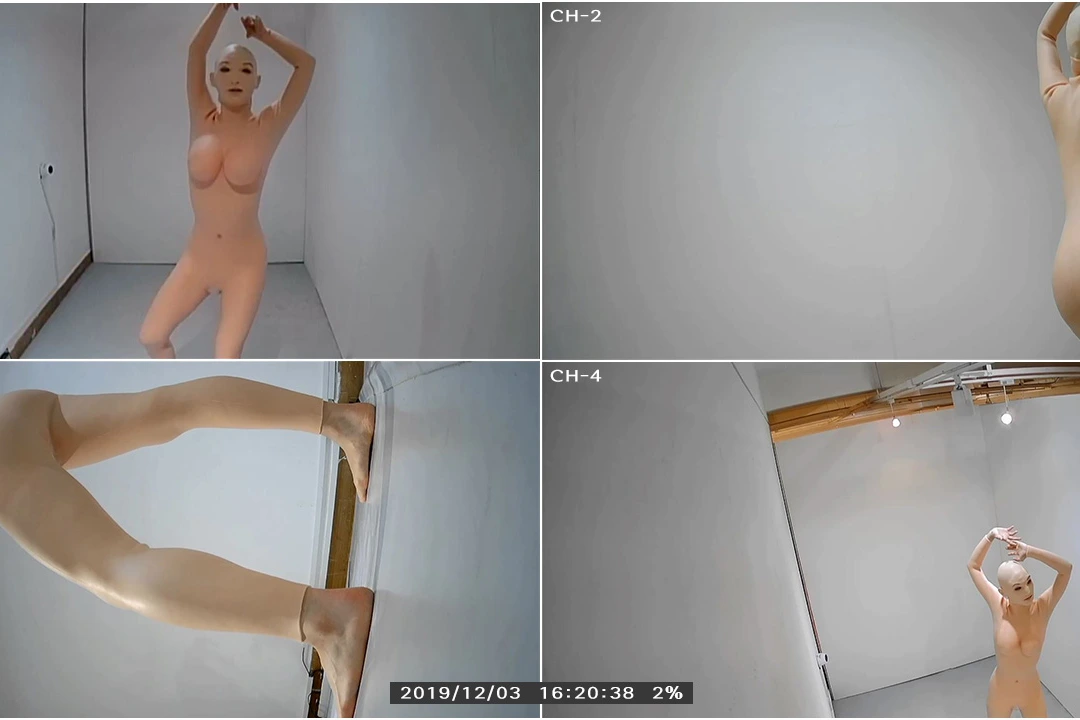

유아연, 〈White Mirror: Prequel Version〉, 2020, 퍼포먼스, 닭, 실리콘 바디 수트, CCTV, 빔프로젝터, 철망, 천, 가변크기 ©유아연

유아연의 전반적인 작업은 퍼포먼스 성격을 강하게 띠고 있지만, 그

작동 원리는 오브제에 근간을 두고 있다. 작가는 신체를 오브제로 사용함으로써 움직임으로 물질의 고유한

특성을 재정의하고, 관객과 새로운 관계를 설정하며 작업을 전개해 나간다.

그의 퍼포먼스 작업은 조각과 같이 물리적인 환경에서의 시각 경험을 제공함과 동시에, 비물질적인 정보 교류 환경을 조성함으로써 일상의 내부로 침투한다. 예를

들어, 살색과 유사한 실리콘 바디 수트를 입고 등장했던 퍼포먼스 작업 ‘White Mirror’(2019-2020) 시리즈에서 유아연은 무의식적으로 답습해온 인터넷에서의 이미지 소비

습관을 관객이 직접 경험할 수 있는 환경을 조성했다.

유아연, 〈White Mirror〉, 2019, 퍼포먼스, 실리콘 바디 수트, CCTV, 모니터, 가벽, 가변크기 ©유아연

이 작업에서 관객은 오늘날의 영상 플랫폼 등을 통해 너무도 친숙해진 가상 공간 속에서 연출된 누드 이미지를 먼저

마주하게 된다. 부드러운 살결을 과시하는 실리콘 나체는 실시간으로 스트리밍되는 폐쇄회로에 담겨 관객에게

관음적 시선을 강요한다.

이로 인해, 관객은 남성 중심적 관람 습관을 그대로 답습하며 모니터

속 아바타를 대상화하게 된다. 그러나 화면 속 아바타는 사실 얇은 벽 바로 뒤에서 관객을 몰래 관찰하며

그들의 명령에 따라 실시간으로 춤을 추고 있다.

이 사실을 알아채지 못한 채 아바타를 관음하던 관객은, 이내 벽 너머로

퍼포머의 박수소리를 듣게 되며 스크린 속 존재가 그들 코 앞에 숨쉬고 있음을 깨닫고 극도의 불편함을 느끼게 된다.

유아연, 〈White Mirror〉, 2019, 퍼포먼스, 실리콘 바디 수트, CCTV, 모니터, 가벽, 가변크기 ©유아연

이로써 관객은 이미지 노동 상태 전면에 배치되어 사물(이미지)과 직접 엮이며, 쉬이 답습되어온 이미지 생산 구조 체제에서 벗어나

거시적 소비 체계를 감각 할 수 있게 된다. 이는 곧 미디어 산업이 호황을 이룬 지금, 자본주의 생태계에서 이미지가 어떠한 방식으로 유통되고 있는지 재고찰해보는 기회를 제공한다.

유아연, 〈Burlesque〉, 2021, 퍼포먼스, 2채널 비디오, 좌대, 모니터, 헤드셋, 시간 기록 기계, 가변크기 ©유아연

이후 발표한 〈Burlesque〉(2021)에서

작가는 신자유주의 자본 논리 속에서 데이터가 유통되는 플랫폼 내부의 노동 구조를 가시화하고자 했다. 작품에서

노동자는 시스템 내 실질적 재화를 생산하기 위해 이미지를 유통하는 자, 그리고 재화로 변해버린 이미지를

생산하기 위해 노동하는 자로 구분된다.

전자는 음식을 배달하며 유급 노동의 형태로 생산성을 전면에 내세우는 한편, 후자는

이상적 신체를 만들기 위해 사적 영역에서 무급으로 노동을 수행한다.

유아연, 〈Burlesque〉, 2021,

퍼포먼스, 2채널 비디오, 좌대, 모니터, 헤드셋, 시간

기록 기계, 가변크기 ©유아연

유아연, 〈Burlesque〉, 2021,

퍼포먼스, 2채널 비디오, 좌대, 모니터, 헤드셋, 시간

기록 기계, 가변크기 ©유아연작품 속 두 노동의 형태는 전시장에 설치된 조각 인터페이스를 통해 영상 데이터로 순환되는데, 이는 조각으로 고용된 노동자들과 관객들이 관계하는 전시장으로 노동의 현장을 확장한다. 영상의 좌대(인터페이스) 역할을

수행하고 있는 노동자들은 현실 속 이미지 유통 노동이 영상 속 스펙타클로 갇히게 된 사실을 관객에게 상기시킨다.

관객은 이러한 노동 전이 상황을 통해 관람 현장 또한 이미지가 교환되는 노동 시장임을 상기하게 된다.

유아연, 〈The Triptych〉, 2022, 사진, 라이트 박스, 170x340x10cm ©유아연

한편, 퍼포먼스에서 사진으로 매체를 바꾸어 선보인 〈The Triptych〉(2022)의 경우에는, 관객에게 관람하는 시선의 위치를 변화하도록 요구하였다. 전작 ‘White Mirror’ 시리즈가 누드 이미지를 전면에 내세운 퍼포먼스를 통해 인터넷 환경에서 무의식적으로 답습해온

남성 중심적 관람 습관에 대해 다루었다면, 〈The Triptych〉은

이와 대조적으로 여성 관객성에 주목한다.

작품은 패션잡지의 레이아웃과 종교화에서 쓰이는 삼단화 형식을 활용해 일상에서 무의식적으로 재현되어온 대상화된

신체 이미지를 전시장 내부로 들인다. 이를 통해 육체적 아름다움을 전면에 과시하고 대상을 우상화함으로써, 관객이 이미지 속 아바타와 자신을 동일시하게끔 유도한다.

이로써 관객은 그들이 이미지 소비 시스템에 참여하고 있었음을 확인하게 되며, 자신

또한 특수성을 잃어버린 평평한 소비재로 유통되고 있음을 재인식하게 된다.

《Outlet》

전시 전경(뮤지엄헤드, 2023) ©유아연

《Outlet》

전시 전경(뮤지엄헤드, 2023) ©유아연이처럼 현재의 자본주의 조건 아래 이미지의 유통 방식을 조명해온 유아연은, 2023년

뮤지엄헤드에서 열린 개인전 《Outlet》에서 전시를 가상의 상점으로 연출하고, 인체가 상품화되고 소비되는 방식을 시각화했다.

전시는 못다 판 상품을 헐값에 내놓는 임시적 시장을 의미하는 ‘아울렛’을 제목으로 삼으며, 전시장을 일시적으로 (비)활성화되는 상점으로 연출하며 소비주의 논리에 내던져진 인체를

조각 작품과 그에 연루된 움직임으로 전사했다.

《Outlet》 전시 전경(뮤지엄헤드, 2023) ©유아연

그리고 전시장은 다시 ‘쇼룸’과

‘피팅룸’으로 구조화되었다.

정해진 시간 동안에만 활성화되는 ‘쇼룸’에서는

일주일에 한 번 퍼포먼스가 진행되었다. 비활성 상태에서는 평평한 화면에 불과했던 패널에 인체가 튀어

오르기 시작한다. 이때 대체로 정지 자세를 유지하는 퍼포머들의 몸짓은 부동의 조각과 화면에 결합된 상태로

굳어 버린다.

《Outlet》 전시 전경(뮤지엄헤드, 2023) ©유아연

‘피팅룸’에서는 굳어버린

신체가 더욱 부각되어 나타났다. 플라스틱 커튼 뒤로 도열된 인체 조각들은 몸 자체만을 드러내는 것이

아닌 나날이 갱신되어야 하는 패션에 흡착된 상태로 표현되어 있었다. 두툼한 패딩 점퍼, 관능성을 강조한 스타킹, 장신구를 달고 있는 마스크의 모습을 띈

인체 조각들은, 오늘날 몸이면서 옷인 이중적 상태에 놓인 ‘신체’를 상기시킨다.

《Outlet》 전시 전경(뮤지엄헤드, 2023) ©유아연

일련의 작업들은 인체의 실존을 상품의 전시 가치로 환원하는 현 시대의 문제점을 시사하는 듯 하지만, 동시에 작가는 이러한 인체 이미지에서 대안적 주체 모델을 가늠해 볼 역설적인 가능성을 제시한다. 인체를 외재적 요소와 호환하게 하고, 주체와 세계의 경계면을 결속시키는

외피로서의 이미지를 극단적으로 드러내 보임으로써, 작가는 이를 통해 새로운 신체를 상상하도록 이끈다.

유아연, 〈Elevator〉, 2024, 알루미늄, 스테인리스, PLA, 볼트, 너트, 퍼티, 아크릴 도료,

355x190x70cm / 〈Escalator〉,

2024, 알루미늄, 스테인리스, PLA, 볼트, 너트, 퍼티, 아크릴

도료, 355x190x95cm ©작가 및 송은문화재단

유아연, 〈Elevator〉, 2024, 알루미늄, 스테인리스, PLA, 볼트, 너트, 퍼티, 아크릴 도료,

355x190x70cm / 〈Escalator〉,

2024, 알루미늄, 스테인리스, PLA, 볼트, 너트, 퍼티, 아크릴

도료, 355x190x95cm ©작가 및 송은문화재단그리고 유아연은 지난해 송은에서 열린 《제24회 송은미술대상전》에서

AI로 대표되는 인공적인 공상이 개인의 욕구와 정치적 경향성을 폭력적으로 재단하고, 나아가 사변적인 유희마저 침범하는 기술 자본주의 사회에 맞서는 대안적 상상을 입체 작품을 통해 제시했다.

〈Elevator〉(2024)와

〈Escalator〉(2024)는 자본주의의 매끄러운 유통망에서

탈주하기 위해 엄청난 속도로 스크롤을 내려 데이터를 가소적 형태로 변환시키는 ‘Scrolling’과

견고한 스크린 밖으로 미끄러져 물리적 창을 깨뜨리는 ‘Slipping’이라는 새로운 전략을 제안한다. 일련의 동작을 반복하고 가속하는 조각은 스스로 동력을 생성하는 바퀴로 기능해 가독성을 부정하는 전복적인 이미지로

거듭난다.

이러한 매커니즘의 격동적인 부품으로 초대된 관객은 결코 완결될 수 없는 이미지를 끊임없이 이동시키고 해체하며, 무한소비주의에 대항해 개인 단위의 상상력을 회복하고자 하는 연대에 동참하게 된다.

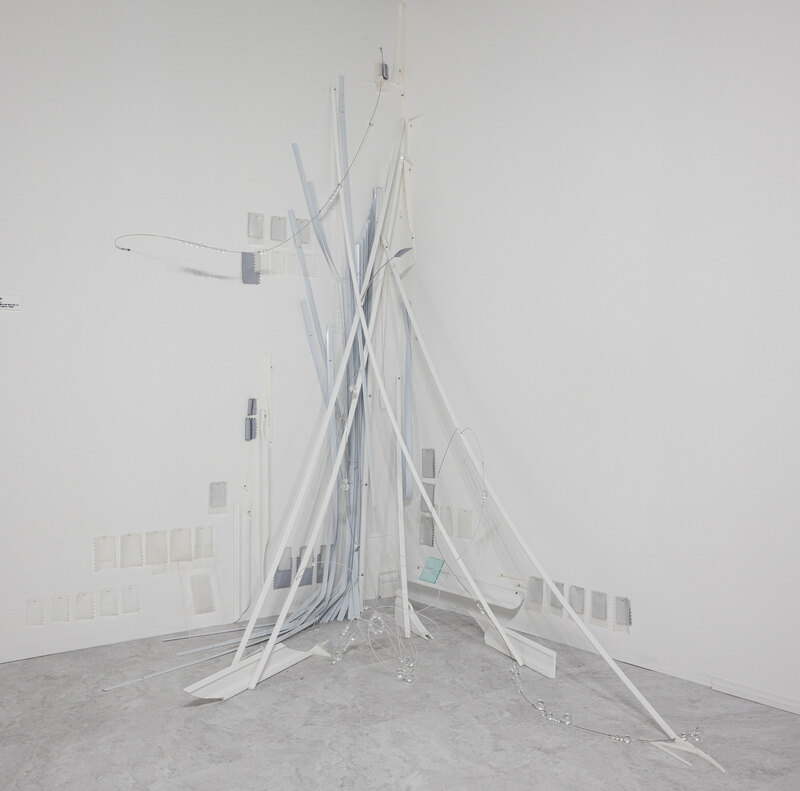

유아연, 〈Research-b〉, 2025, MDF, 폴리스티렌, 페인트, 퍼티, 나사, 플라스틱 점토, 블라인드, 가변설치 ©천만아트포영

한편, 근작 〈Research-b〉(2025)에서 유아연은 우리를 둘러싼 사회적 맥락에 초점을 맞추기보다는 조각이라는 매체가 가진 고유한 특성과

조각이 만들어지는 과정에 대한 탐구를 조형에 담아냈다. 작품은 조각이 가진 고유한 특성인 ‘단단함’에 이르기까지의 과정에서 탈락한 것들을 재확인하는 과정을 시각화한다.

고정된 대상으로서의 조각이 아닌 ‘과정으로서의 조각’을 만들고자 한 유아연은, 이 작업을 통해 공간을 가로지르는 구조물의

역할과 매체 간의 상호성을 실험하고자 했다. 제목이 시사하듯이, 작업은

짓기(Building), 맹목(Blind), 텅 빈(Blank)과 같이 알파벳 ‘b’로 시작하는 관련 담론을 연구하는

것에서부터 시작되었다. 각 단어에 대한 사생과 기억이 혼합된 상은 벽에 기대어 천천히 쌓아 올려지며

완성된다.

유아연, 〈Garments 07〉, 2023, 스테인리스, 플라스틱 볼, 유리, 체인, 볼트, 너트, 260x70x160cm ©유아연

이러한 일련의 과정을 통해, 유아연은 수동적으로 욕구를 모방했던 이들이

자본 스펙타클에 귀속된 상태에서 벗어나 능동적으로 이미지를 재배치하고 지배적 표상 체계를 주체적으로 드러낼 수 있는 대안적 미래를 상상하고 제안한다.

다시 말해, 그의 작업은 현실과 가상이 중첩된 소비주의 플랫폼 환경에서

확장된 권력 이미지가 개인에게 무엇을 강요해 왔는지 가시화하며, 궁극적으로 관객이 이미지와 독립적으로

관계 맺을 수 있는 대안적 공간을 활성화시키기 위해 자본주의 매커니즘 하에 유통되는 이미지들의 새로운 정치적 가능성을 조형해 오고 있다.

”‘이미지 생산자’로서 우리가 이미지를 생산하는 방식에 대한 ‘가시화’가 1차원적으로 고민되어야 하는 지점에 와 있다고 봐요. 그런 고민들을 담아내는 방식으로 작업을 이어나갈 것 같습니다.” (유아연, 아트인사이트 인터뷰에서 발췌)

유아연 작가 ©데이즈드

유아연은 홍익대학교 조소과를 졸업하고 영국 왕립예술학교(Royal

College of Art)에서 석사 학위를 취득했다. 개인전으로는 《Outlet》(뮤지엄헤드, 서울, 2023-2024), 《White Mirror: Prequel Version》(WWW Space, 서울, 2020)가 있다.

또한 작가는 《시대전술》(K&L 뮤지엄, 과천, 2025), 《제24회

송은미술대상전》(송은, 서울, 2024), 《Asphodel Meadows》(Staffordshire St, 런던, 2023), 《Embodied》 (Morley Gallery, 런던, 2023), 《투 유: 당신의 방향》(아르코미술관, 서울, 2022), 《말괄량이

길들이기》(뮤지엄헤드, 서울, 2022), 《당신은 단절이 두렵나요》(사가, 서울, 2021) 등 다수의 단체전에 참여했다.

유아연은 2025 천만아트포영 최종 수상자로 선정된 바 있다.

References

- 유아연, Ahyeon Ryu (Artist Website)

- 비애티튜드, 피부 아래 있는 사람이 바라보는 세상

- 뮤지엄헤드, [서문] Outlet (Museumhead, [Preface] Outlet)

- 송은, [도록] 제24회 송은미술대상전 (SONGEUN, [Catalogue] the 24th SONGEUN Art Award Exhibition)

- 천만아트포영, 유아연 – Research-b (Chunman Art for Young, Ahyeon Ryu - Research-b)

- 아트인사이트, [Interview] 일상에서 마주친 아연함