홍자영(b. 1995)은 다양한 양식의 정원(庭園)과 과거의 놀이방식을 통해 인간이 자연을 어떻게 바라보고 사유

체계에 적용해 왔는지 탐구한다. 그는 다양한 시대와 문화, 그리고

자연에서 발견한 대상을 둘러싼 다각적인 관점들에 주목하고, 이러한 자유로운 관점의 변형과 이동을 작업에

반영함으로써 전시 공간을 시각적 놀이의 장소로 변모시킨다.

홍자영, 〈12개의 산 9개의 돌 6리터의 물〉, 2020, 제스모나이트, PVC 천, 물, 수중 펌프, 아크릴 파이프, 풀, 지점토, 구조목, 망원경, 가변크기 ©홍자영

홍자영은 무언가를 오래 바라보는 행위를 통해 대상의 새로운 면을 발견하거나 변모시키는 과정에서 발생하는 주체성에

관심을 두며 작업을 시작해 왔다. 작업 과정에 있어서 보는 행위가 중요한 단계로 작동하듯이, 그 결과물인 작품에도 시각적 요소가 두드러질 뿐 아니라 관객의 능동적인 시각적 움직임을 유도한다.

홍자영, 〈Peepject-두 개의 눈구멍×3 중 수그린 눈구멍〉, 2020, 자작나무, 제스모나이트, 낚싯줄, 플라스틱 망, 120x30x25cm ©홍자영

시각적 움직임을 유도하기 위해, 작가는 관객과 대상 사이에 있는 ‘프레임’에 관심을 가진다. 여기서

프레임은 바라보는 행위를 인지하게 하고, 그것을 매개로 하는 모든 종류의 것들을 의미한다.

홍자영은 이러한 시선의 자유로운 변형과 이동을 유도하는 프레임의 변화를 작업에 녹여내며 다양한 관점을 제시한다. 이를 통해 작가는 관객으로 하여금 그가 제시하는 다양한 관점을 눈으로 따라가며 각자의 머릿속에서 새로운 시공간을

상상하고 즐거움을 느낄 수 있기를 바란다고 말한다.

홍자영, 〈Peepject: 두 개의 눈구멍 x 3 중 꼿꼿한 눈구멍〉, 2020, 합판, 90x120cm ©홍자영

다양한 프레임의 변화를 실험해 온 그의 작업에는 대표적으로 풍경을 만드는 조각과 내부가 있는 조각이 있다. 우선, 풍경을 만드는 조각은 작가가 설정한 프레임을 시각적 지지체로

삼아 구멍 너머의 풍경을 바라볼 수 있게 하거나, 다양한 풍경 속 요소들을 본래의 장소에서 떼어와 새로운

풍경으로 만들어 낸다.

예를 들어, ‘Peepject-두 개의 눈구멍×3’(2018-2020) 시리즈는 구멍을 통해 내부를 들여다 보기 위해 허리를 숙이거나, 다리를 굽혀야 하는 오브제로 구성된다. 특정한 동작을 유발하는 오브제를

통해 전시장은 일종의 무대가 되고, 관객은 보는 주체가 되는 동시에 동작을 수행하는 퍼포머가 된다.

홍자영, 〈Peepject: 두 개의 눈구멍 x 3 중 꼿꼿한 눈구멍〉, 2020, 합판, 90x120cm ©홍자영

이 작업을 통해 홍자영은 “바라봄의 행위를 두고 변화하는 주체와 대상의

관계”를 다루고자 했다고 설명한다. 관객이 경험하는 제한적인

시야는 작은 사물의 세계에 몰입하게 하는 ‘프레임’이 되며, 이로써 새로운 신체적 감각을 불러일으킨다.

이처럼 내부를 들여다 보도록 유도하는 구멍들은 관객의 시야를 제한하는 동시에,

역설적으로 더 적극적인 시각의 움직임을 만들어 낸다. 아무런 제한이 없을 때는 들여다 보지

않을 곳들, 그리고 쉽게 보고 지나칠 대상들을 주목하게 만들고 탐색하게 만들기 때문이다.

홍자영, 〈기암괴석〉, 2022, 낙엽송 합판, 미송 목봉, 100x90x32cm ©홍자영

홍자영은 이처럼 시선과 신체의 이동을 이야기해오며 자연스럽게 관점에 따라 변화하는 유동성의 학문인 동양철학과

동양화에 관심을 두기 시작했다. 그 중에서도 작가는 보이는 풍경을 그대로 재현하는 것보다 바라보는 사람의

다양한 관점이 담긴 산수화에 주목했다.

여러 개의 시점이 하나의 장면에 모아져 있는 산수화에는 화가가 자연 속을 거닐며 마음에 담은 여러 풍경들이 표현되어

있다. 그리고 가로 혹은 세로로 길게 펼쳐진 족자 위로 그려진 산수의 풍경은 보는 이로 하여금 마치

실제 산수를 거닐듯 눈으로 풍경을 따라가며 여행하게 만든다.

《각》 전시 전경(하이트컬렉션, 2022) ©홍자영

동양 산수화에서 이처럼 그림을 통해 눈으로 여행하는 것을 ‘와유(臥遊)’라고 부른다. ‘누워서

노닌다’는 뜻을 지닌 이 개념은 남북조시대의 화가 종병이 주장한 후,

북송시대의 화가들을 거치면서 동양 산수화의 기본 개념으로 자리잡았다.

홍자영은 이처럼 눈으로 이동하며 다양한 시점과 관점, 내재된 관념을

읽어내는 동양 산수화에 영향을 받아, 단일한 시점으로 세계를 인식하는 서구의 시각중심주의로부터 소외되어

온 다양한 시각의 가능성을 탐구하기 시작했다.

홍자영, 〈Beyond Landscape〉, 2022, 자작나무 합판에 왁스, 100x90x2.4cm ©홍자영

이러한 산수화에 대한 관심을 바탕으로 제작된 〈Beyond Landscape〉(2022)는 병풍 형태의 목조 구조물에 왁스를 붓으로 발라 산수화를 그린 작업이다. 전통적인 동양 산수화와 달리, 작가는 부조의 효과를 낼 수 있는

왁스를 재료로 삼아 산수화를 입체와 평면 사이에 위치시켰다.

또한 홍자영은 병풍에 구멍을 만들어 놓음으로써 풍경화 너머에 존재하는 바깥 풍경이 관객의 시야에 들어올 수 있도록

하였다. 이로써 관객은 눈으로 산수화 속 경치를 따라가는 동시에, 현재

서 있는 현실의 풍경으로 관점을 옮기게 된다.

홍자영, 〈산수조각〉, 2023, 모래조각을 3D스캔하여 PLA프린트, 7.5~41x22~40x18~32cm(4) ©홍자영

한편 〈산수조각〉(2023)에서 홍자영은 범관의 〈계산행려도〉를 입체로

옮겨와 재해석하였다. 삼차원의 입체로 옮기는 과정에서 평면일때 존재하지 않았던 세부적은 부분들이 작가의

상상을 통해 새롭게 만들어졌다.

홍자영은 평면에서 보이지 않았던 뒷면과 측면, 그리고 바위 안쪽의

생김새 등을 상상하며, 산수화를 그리듯 물로 모래를 깎았다. 그

이후, 원형을 옮기거나 보존할 수 없는 모래 조각의 특성상 전시를 위해 3D기술을 활용해 입체 조각으로 출력했다.

홍자영, 〈산수조각〉, 2023, 모래조각을 3D스캔하여 PLA프린트, 7.5~41x22~40x18~32cm(4) ©홍자영

범관이 보았던 풍경은 작가의 눈과 마음으로 다시 그려지고, 그렇게

또 한번 중첩된 관점들이 모인 입체적인 산수화는 관객의 눈으로 다시금 더듬어진다. 관객은 홍자영의 산수를

눈으로 따라가는 과정에서 매끈한 면과 울퉁불퉁하고 촘촘한 굴곡을 만나게 되며, 눈으로 대상을 만지는

듯한 촉각적인 경험을 하게 된다.

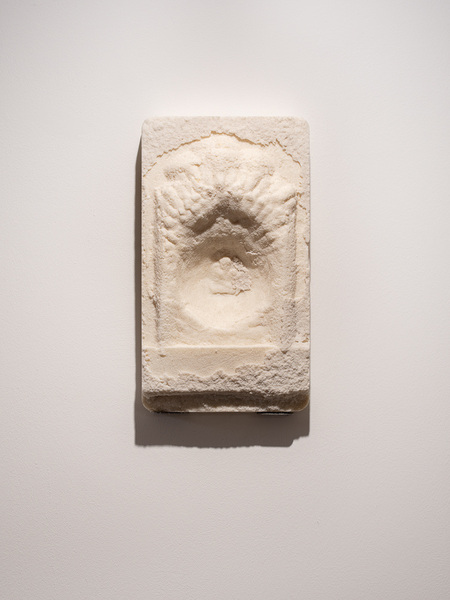

이러한 〈산수조각〉을 받치고 있는 〈팔각괴석받침〉(2023)은 창경궁

자경전 터에 있는 괴석 받침을 본떠 만든 것이다. 홍자영은 오늘날 그저 벤치 옆에서 일상의 사물로 자리하고

있던 받침을 자신이 만든 새로운 풍경 안으로 옮겨 옴으로써 본래의 풍경 안에서 눈에 띄지 않았던 부분들을 주목하게 만든다.

홍자영, 〈Pillar Head 1〉, 2021, 왁스, 모래, 18x12.5x5cm (2ea) ©홍자영

이처럼 시각의 촉각성을 실험하고, 전체적인 풍경 안에서 눈에 띄지

않았던 부분들을 본래의 맥락에서 떼어와 새로운 장면 속에 넣는 시도는 역사적 유물이나 전통적인 장식의 일부를 재현하는 작업에서도 나타난다.

홍자영은 전통 양식 건축물의 기둥, 오래된 벽화, 괴석 받침 등 다양한 시대와 문화권에서 발견되는 장식적 요소들을 본떠 조각으로 만들어 왔다. 그 과정에서 작가는 복잡하고 화려한 장식의 일부를 선택하고 재배치하며 새로운 장면을 만든다.

홍자영, 〈Buried Temple〉, 2022, 샌드스캐닝한 소이왁스, 46.5x26.7x10cm ©홍자영

예를 들어, 분수(〈Waterwall〉, 2021), 주두(〈Pillar head〉,

2021), 파사드(〈Temple Facade〉, 2021) 등의 건축적인 장식이 마치 부조처럼 전시장 벽으로 옮겨지며 새로운 풍경을 만들어 낸다. 또한 이 작품들은 원본을 재현하면서도 모래와 왁스를 섞어서 표현되었거나, 스펀지에

젯소를 칠해 거친 질감을 드러낸다. 거친 재료로 만들어진 섬세하고 화려한 장식은 매끄러운 원본과는 다른

새로운 감각을 유발한다.

홍자영, 〈Wall Fountain〉, 2022, 왁스, 자갈, 모래, 물, 워터펌프, 스티로폼, MDF, 86x61x36cm ©홍자영

작가는 이처럼 풍경 구석구석에서 발견한 쉽게 스쳐 지나치거나 잊혀지기 쉬운 장면들, 또는 여러 시대와 문화를 관통하는 사물들을 유동적인 재료인 물, 모래, 왁스로 재구성한다. 그의 작업에서 물은 시간을 내재하는 동시에 고정되지

않고 계속해서 흐르는 풍경을 제공한다.

가령 조각의 일부분으로 계속해서 물을 내뿜는 분수를 포함시키며 역동적인 물의 움직임에 주목하게 하거나, 물에 반사된 빛을 통해 만들어진 풍경을 눈으로 더듬게 만든다. 니아가

앞서 살펴본 작업 〈산수조각〉에서는 물과 연무가 조각의 몸체를 감싸며 유기적으로 상호작용하는 장면을 만들어 낸다.

튀어 오르는 물방울은 수면에 파장을 일으키고 이로 인해 조각에도 물방울이 맺히게 되며, 연무는 계속해서 조각을 휘감고 움직이며 정지된 조각에 운동성을 더한다.

홍자영, 〈The Gate of Wind and Water〉, 2023-2024, 세라믹 타일에 왁스, 40x40cm (32), 160x160x40cm ©홍자영

또한, 홍자영은 녹이면 회화적 재료가 되고 굳으면 조각적인 재료가

되는 왁스의 물성을 작업에 활용한다. 예를 들어, 거대한

문 모양의 작업 〈The Gate of Wind and Water〉(2023)는

동서양에서 모두 발견할 수 있는 도자 양식인 청화백자를 참조하여 풍경을 이루는 여러 산과 구름, 물의

형상을 확대하고 축소하여 타일 위에 왁스로 그린 것이다.

작가는 유럽에서 청화 타일로 문과 벽을 장식하는 것에 착안하여, 12점의

그림을 문의 형태로 설치하고 그 너머로 다른 작품들이 펼쳐지는 풍경을 만들어 냈다. 이 작업에서 왁스는

타일 위에 덧발라지는 과정에서 깎아지고, 겹쳐지고 지워지면서 여러 우연의 효과를 내며 그림과 부조의

중간지점을 만들어 낸다.

홍자영, 〈Layered Tunnel(Glacier)〉, 2024, 파라핀, 37×40×37cm ©홍자영

한편, 2023년 이후로 작가는 미국의 1세대 큐레이터 루시 리파트(Lucy Lippard)의 책을 읽은 것을

계기로, ‘건축적 조각’ 개념을 참조해 ‘내부가 있는 조각’을 제작하기 시작했다. 보통의 조각은 외부를 강조해 내부를 볼 수 없지만, ‘건축적 조각’은 건축물처럼 내부 공간을 지닌 조각으로 일종의 은신처 역할을 수행한다.

홍자영은 동굴, 그릇, 조개

등이 내부가 있는 조각의 원형이라고 보며, 이러한 소재들을 작업의 재료로 활용하거나 무언가를 내부에

담을 수 있는 도자 작업을 진행해 왔다.

홍자영, 〈물에서 온 여신상〉, 2023, 철망, 석고붕대, 제스모나이트, 갑오징어뼈, 조개 껍데기, 돌, 40×25×28cm ©홍자영

이를 테면, 조개 껍데기와 돌, 갑오징어

뼈 등으로 만들어진 작업 〈물에서 온 여신상〉(2023)은 고대의 모계사회 시대에 만들어진 여신상이

해저에서 발견되었다는 상상을 기반으로 만들어졌다.

작가는 만약 여성이 신이고 지도자인 사회가 지속되었다면 신의 형상은 어떤 모습일지 상상하며, 생명을 잉태하는 자궁을 본떠 수직적인 인물상이 아니라 안에 빈 공간을 품은 자연(산)의 형태로 여신상을 구상했다. 이에, 작가는 공간을 품은 세 개의 산봉우리가 중첩되는 구조를 만들고, 그

위에 자연에서 발견한 재료를 꼴라주하듯 붙여 색상과 형태를 부여했다.

《겨울 조각과 더운 야채》 전시 전경(갤러리2, 2025) ©갤러리2

이러한 관심을 바탕으로, 최근 홍자영은 터널처럼 내부를 들여다볼 수

있으면서도 구멍 너머의 풍경 또한 함께 바라볼 수 있는 작업(‘Layers Tunnel’ 시리즈, 2024)을 진행하는 한편, 조각의 배치를 통해 정원을 조성하거나(《Between Lying Columns》, 포네티브 스페이스, 2024), 자연과 인간의 상호작용 사이에서

발견한 풍경을 다양한 조각의 시점으로 재구성하는 실험(《겨울 조각과 더운 야채》, 갤러리2, 2025)을 이어오고 있다.

다양한 관점과 시점을 제시하는 홍자영의 작업은 모든 것을 쉽게 보고 잊어버리는 오늘날의 환경 속에서 여러 감각기관을

이용해 본다는 감각을 일깨우며 ‘보는 행위’의 역동성을 구현한다. 작가 스스로 “눈의 놀이터를 만드는 사람”이라 표현하듯이, 그가 추구하는 열린 구조의 조각은 시선을 내부로

이끄는 동시에 그 너머를 상상하게끔 하며 새로운 시각적 놀이의 장으로 초대한다.

”제가 만든 창작물을

통해 다양한 관점을 제시하고 싶습니다. 이를 통해 각자의 머릿속에서 새로운 시공간을 펼쳐내는 것을 목표로

하며 작업을 하고 있습니다.” (홍자영, 데일리아트 인터뷰에서 발췌)

홍자영 작가 ©데일리아트

홍자영은 한국예술종합학교 미술원 조형예술과를 졸업했다. 개인전으로는

《겨울 조각과 더운 야채》(갤러리2, 서울, 2025), 《Between Lying Columns》 (포네티브 스페이스, 파주,

2024)가 있다.

또한 작가는 《상응》(신한갤러리, 서울, 2024), 《Firsthand Shop》(챔버, 서울, 2024), 《조각모음》(문래예술공장, 서울, 2023), 《Peer to Peer》(온수공간, 서울, 2022), 《The…Saver》(시청각, 서울, 2022), 《각》(하이트컬렉션, 서울, 2022), 《무위로 살아가는 방법》(서교예술실험센터, 서울, 2022)

등 다양한 단체전에 참여했다.

홍자영은 2023년 의정부미술도서관 오픈스튜디오 7기 작가로 활동한 바 있다.