곽인탄(b. 1986)은 과거의 잔여물을 재구성해 현재의 조각으로

기록하고 표현한다. 미술사에 등장하는 거장들의 회화와 조각을 모티브로 삼으며, 머릿속에 떠오르는 잔상을 활용해 자신만의 새로운 조각을 창조해 내는 작업을 한다.

《3의 영역》 전시 전경(오!재미동 갤러리, 2016) ©오!재미동 갤러리

초기 작업에서 곽인탄은 고통스러운 강박과 불안을 외재화하는 듯한 구상적인 조각들을 선보였다. 가령 그의 첫 번째 개인전 《3의 영역》에서 선보인 작품들은 인상을

찌푸린 두상 조각, 쇠사슬에 얼굴이 파묻힌 채 고개를 숙이고 서 있는 인체 조각부터 신체의 일부를 강박적으로

겹쳐 놓은 작은 조각에 이르기까지 심리적인 상황을 조각의 언어로 표현하고 있었다.

곽인탄, 〈Gate - 1〉, 2019, 철, 스테인리스 스틸, 213x120x113cm ©뮤지엄헤드. 사진: 조준용

한편 2019년부터 곽인탄의 작업은 구상적인 신체를 강박적으로 표현하는

작업에서 벗어나 추상화되는 경향을 보이기 시작한다. 이때부터 작가는 머릿속을 떠도는 파편들을 모아 조각적

형태로 재구성하기 위한 방법으로써 과거의 미술사에 서술된 역사적 작품들을 참조하기 시작했다.

곽인탄은 블라디미르 타틀린과 로댕의 조각, 하종현과 이응노의 회화

등 과거의 추상을 참조해 나름의 형태와 구조, 질감으로 재구성한 조각을 제작했다. 그러나 이러한 역사적 참조는 작가의 강박, 즉 내면을 마주하는 과정과

함께 이루어지기에 어떠한 준칙이나 양식 없이 뒤죽박죽 섞여 나타난다.

《Unique Form》 전시 전경(studio 148, 2019) ©곽인탄

그러한 경향이 드러나기 시작한 2019년 개인전 《Unique Form》에서 작가는 과거에 제작한 강박과 자유의 심리를 표현한 두상 조각을 해체하고 재구축한 뒤

과거를 전유한 새로운 조각과 겹쳐 두었다. 이에 대해 최태만 미술평론가는 역사적 레퍼런스를 전유한 다음

자기 자신의 과거를 재차 전유함으로써 “역사와 자신이 명확하게 분별되지 않는 조각적 시공간이 만들어진다”고 보았다.

《Unique Form》 전시 전경(studio 148, 2019) ©곽인탄

그렇게 만들어진 혼종적인 시공간 안에는 작가 자신의 역사와 더불어 동서양의 미술사가 뒤엉킨다. 나아가 그의 작업은 서로 다른 위계와 역사를 갖는 전통적인 매체인 회화와 조각의 경계 마저 허물고 뒤섞으며

새로운 조각으로서 재위치시킨다. 먹의 흐르는 물성과 용접된 쇳조각의 흔적이 서로 겹쳐지며 수묵과 조각이

섞이고, 골조 위에 레진과 아크릴 물감이 달라붙으며 회화와 조각이 한 곳에 모인다.

곽인탄, 〈조각의 문: 머리의 전개〉,

2020, 철, 타공판, 스텐, 시멘트, 석고, 레진, 52x80x80cm ©곽인탄

곽인탄, 〈조각의 문: 머리의 전개〉,

2020, 철, 타공판, 스텐, 시멘트, 석고, 레진, 52x80x80cm ©곽인탄뿐만 아니라, 제작 과정에서 쓰고 남은 조각의 파편들이 완성된 조각과

함께 섞이면서 작품(결과물로서의 조각)과 좌대(조각을 지지하고 조각에 시선을 집중시키기 위한 받침대) 사이의 경계

마저 흐린다. 그리고 그의 작업에서 좌대와 조각은 고정된 위치에 놓이지 않는다. 조각 작품으로 선보여졌던 곽인탄의 조각은 어느 날 좌대의 위치에 서기도 한다.

곽인탄, 〈강박의 통제 불가능성〉, 2020, 철, 시멘트, 레진, 타공망, 스테인리스 스틸, 132×45×35cm ©곽인탄

2020년 space 9에서

열린 개인전 《Sculpture Gate》에서 선보인 작품들 또한 다양한 미술사적 레퍼런스가 작가의

조각에 대한 강박과 뒤엉키며 새로운 조각의 몸체 안으로 봉합된 상태로 나타난다.

이를 테면, 입방체 구조의 조각 〈강박의 통제 불가능성〉(2020)에서 곽인탄은 과거의 회화를 각 면에 기록하고 표현하는 조각적 실험을 보였다. 이러한 실험은 로댕의 〈지옥의 문〉에서 조각들이 모여 건축이 된 광경으로부터 영향을 받은 것이라고 한다. 로댕의 작업에서 조각이 모여 건축적 풍경을 이루는 것처럼, 곽인탄의

작업은 시멘트 큐브에 응집된 과거 회화의 파편들이 새로운 조각적 풍경을 만들어 낸다.

곽인탄, 〈동세 21-1〉, 2021, 레진, 철, 스테인리스 스틸, 타공판, 퍼티, 아크릴물감, 에폭시, 바퀴, 160×97×63cm ©뮤지엄헤드. 사진: 조준용

곽인탄, 〈동세 21-1〉, 2021, 레진, 철, 스테인리스 스틸, 타공판, 퍼티, 아크릴물감, 에폭시, 바퀴, 160×97×63cm ©뮤지엄헤드. 사진: 조준용2021년 작업에서부터 곽인탄은 조각의 ‘동세(움직임)’에 주목하기

시작했다. 그는 거장의 작품 또는 자신의 과거 작품의 표면을 이루는 수많은 조형들이 내포한 움직임에

관심을 가지며, 정지된 조각 표면에서 꿈틀거리는 시각적 에너지를 새로운 조각적 형상으로 표현하고자 했다.

예를 들어, 〈동세 21-1〉(2021)은 이전 개인전에서 선보인 〈강박의 통제 불가능성〉(2020)과

〈지옥의 문 위에 앉아 있는 사람〉(2020) 속 인물을 해방시켜 어디론가 빠르게 이동시키는 상상에서

출발한다. 이 작업에서도 여러 레퍼런스들을 참조하였지만 이전보다 자유롭게 촉각적인 질감에, 형태의 파괴와 구축에 몰입했다.

《인저리 타임》 전시 전경(뮤지엄헤드, 2021) 뮤지엄헤드. 사진: 조준용

또한 〈동세 21-1〉은 2021년

뮤지엄헤드에서 열린 단체전 《인저리 타임》에서 여러 미술 작품을 참조했던 작가의 이전 작업들과 함께 놓이며, 레퍼런스의

외적 수용이 아닌 그것을 관통한 작업의 내적 필연성을 나타낸다. 이로써 그의 작품은 단순히 과거의 잔여물을

조립한 것에서 나아가 새로운 충돌과 이동을 열망하는 형태로 등장한다.

곽인탄, 〈어린이 조각가〉, 2022, 혼합매체 ©곽인탄

한편 2022년부터 제작하기 시작한 ‘어린이 조각가’ 시리즈는 미술사의 도상이나 동시대 시각 이미지, 작가의 기존 작품을 참조하여 연쇄적으로 전개되어 나가는 작가 본연의 제작 방법을 따르면서도, 어린 시절의 초심으로 돌아가 기존의 틀과 현실의 제약으로부터 자유롭고자 하는 의지를 보여준다.

이 작업에서 곽인탄은 흙을 가지고 놀며 순수하게 만들기에 몰입했던 어린 시절의 감각을 회상하며 마치 당시로 돌아간

것처럼 작품의 몸체 자체를 놀이터 삼아 자신의 조형언어를 자유분방하게 펼쳐냈다.

곽인탄, 〈어린이 조각가〉(세부 이미지), 2022, 혼합매체 ©서울시립미술관

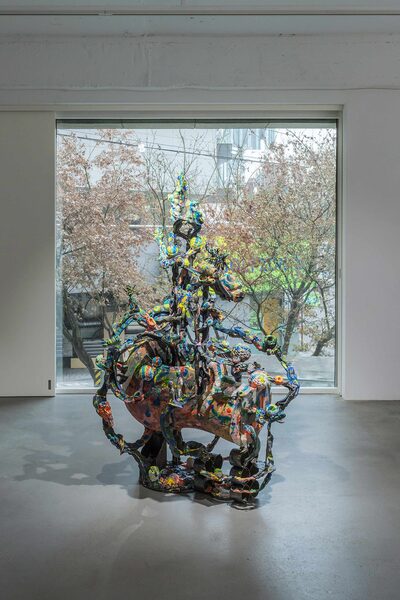

2022년 서울시립미술관에서 열린 단체전 《조각충동》에서 선보인 ‘어린이 조각가’의 2022년도

작품은 기존의 작업들을 유희적으로 재참조하며 제작되었다. 3.7미터에 달하는 이 작업의 하체 부분은

〈다리가 계단이 될 때〉에 사용되었던 다리 형태를 다채로운 컬러의 레진 점토로 다시 캐스팅해 주요 구조로 삼고,

그 위에 그간 실험하였던 형상과 질감들을 펼쳐낸 것이다. 반면 이와 다른 시공을 거친 상체는 2021년도 ‘동세’ 연작의

출발점이 된 작은 모형의 일부를 스캔하여 3D 프린트로 확대 출력한 것이다.

곽인탄, 〈어린이 조각가〉, 2024, 알루미늄, 우레탄 도장, 230x338x137cm ©Thiscomesfrom

곽인탄, 〈어린이 조각가〉, 2024, 알루미늄, 우레탄 도장, 230x338x137cm ©Thiscomesfrom한편 2024년 조각도시서울에서 선보인 작업의 경우에는 조각의 전신

위에 손으로 빚은 여러 이모티콘과 작은 형상들을 즉흥적이지만 직관적으로 결합하고 연결시키며, 다양한

표정과 감각이 뒤섞인 유희의 장을 이루도록 하였다.

마치 일상에서 여러 경로를 통해 접하게 되는 이미지나 정보들처럼 다채로운 색채와 모양들이 뒤섞인 채 촉각적인

생동감을 자아내는 ‘어린이 조각가’는 작가의 순간의 감정과

감각이 반영된 작업 과정 자체이기도 하다.

곽인탄, 〈팔레트 3〉, 2022, 레진, 아크릴릭, 철, 170x35x32cm ©공근혜갤러리

2022년 공근혜갤러리에서 가졌던 개인전 《팔레트》에서 곽인탄은 조각을

팔레트 삼아 작업한 실험적인 작품 ‘팔레트’ 시리즈를 선보였다. 이 작업에서 작가는 머릿속을 가득 메우고 있는 일상의 고민들을 손으로 점토를 빚어 뼈대에 붙여가며 다채롭게

굴곡을 만들어 촉각으로 남긴다. 이 촉각의 흐름을 따라 다시 작은 조각물들을 덧붙이고 물감을 덧바르며, 마침내 회화와 조각이 뒤섞인 새로운 조형물을 탄생시킨다.

곽인탄, 〈팔레트 2〉, 2022, 레진, 수성 페인트, 아크릴릭, 134x51x32cm ©공근혜갤러리

이렇게 탄생한 〈팔레트 2〉(2022)는

김환기의 회화에 등장하는 푸른 별들을 떠올리게 한다. 시리즈의 또 다른 작업들을 자세히 들여다보면 로댕의

두상, 다양한 감정을 담은 이모티콘들이 작은 조각으로 재조형되어 각 요소들을 장식하며 작품에 재미를

더하고 있다.

조각의 전시를 팔레트 삼아 채색하는 일련의 실험적인 작업을 통해 곽인탄은 그동안 고민해 온 소조적인 조형 방식에서

한 층 나아가는 새로운 전환점을 맞이했다. 그리고 이후의 작업에서 그는 실제와 가상을 교차하며 변주하는

과정을 통해 스스로 끊임없이 확장할 수 있는 조각에 대한 실험으로 나아갔다.

곽인탄, 〈조각 교차로 1〉, 2023, 레진, PLA, 시멘트, 아크릴릭, 수성 페인트, 아이소 핑크, 우레탄폼, 95x63x151cm ©곽인탄

예를 들어, 2023년 작업인 〈조각 교차로 1〉에서 곽인탄은 미완성 상태로 방치된 두상 조각을 받침대로 사용하는 동시에,

두상 안면부의 거대한 구멍들을 다양한 종류의 조각이 교차하는 통로이자 문으로 설정한다.

두상 조각을 관통하는 유기적인 선의 조형은 도로 교차로를 참조하여 제작되었다.

교차로 위 여러 조각은 손으로 직접 빚어 만든 부분과 이를 3D 스캔한 다음 3D 프린터로 출력한 결과물이 뒤섞여 있다. 이를 통해 조각은 실제와

가상, 그리고 여러 시공의 맥락과 다채로운 형상을 가진 조각들이 교차하는 장이 되어 유기적인 생동감을

자아낸다.

《모양과 모양》 전시 전경(울산시립미술관, 2025) ©울산시립미술관

곽인탄은 조각을 “공간, 혹은

풍경”으로 바라본다고 말한다. 그는 조각이라는 매체를 통해

그의 머릿속에 있는 여러 시간과 풍경을 혼합하고 재구성하며 또 다른 제3의 풍경을 만들어 낸다. 그리고 이러한 창작 활동을 놀이의 장으로 삼으며, 미술의 순수한

유희성을 작품에 담아낸다.

이러한 곽인탄의 작업은 시간과 풍경을 기록하는 방식, 유기적이고 실험적인

형태, 그리고 감정과 상징을 담아낸 조형적 접근을 통해 조각의 의미를 새롭게 확장한다. 최근에는 관객과의 상호작용에 관한 관심을 확대하며, 조각이 단순히

고정된 형태가 아니라 경험과 감각을 매개하는 공간이자 동적인 존재가 될 수 있음을 보여주는 작업을 해오고 있다.

”조각은 수많은

생각들이 지나가는 통로이자, 다채로운 조형들이 모이는 유희적 공간이다.” (곽인탄, 작가노트)

곽인탄 작가 ©곽인탄

곽인탄은 서울시립대학교에서 환경조각학과를 졸업하고 홍익대학교 미술대학원에서 조소과를 졸업했다. 최근 개인전으로는 《모양과 모양》(울산시립미술관, 울산, 2025), 《팔레트》(공근혜갤러리, 서울, 2022), 《Sculpture

Gate》(space 9, 서울, 2020), 《Unique Form》(studio 148, 서울, 2019) 등이 있다.

또한 작가는 제7회 창원조각비엔날레 《큰 사과가 소리없이》(창원, 2024), 《서커스 이펙트》(낙원상가, d/p, 서울,

2024), 《영원한 침묵을 비춰다오》(GCS, 서울,

2023), 《조각충동》(북서울미술관, 서울, 2022), 《인저리 타임 1》(WESS,

서울, 2022), 《인저리 타임》(뮤지엄헤드, 서울, 2021), 《Against》(김세중미술관, 서울, 2021) 등

다수의 단체전에 참여하였다.

곽인탄은 2021년 ‘퍼블릭아트

뉴히어로’에 선정된 바 있다.

References

- 곽인탄, 인스타그램 (Kwak Intan, Instagram)

- 공근혜갤러리, 곽인탄 (K.O.N.G GALLERY, Kwak Intan)

- 비애티튜드, 놀이하는 창작, 유희하는 조각

- 퍼블릭아트, 터지고 비어져 나오는 뒤죽박죽의 자유

- 뮤지엄헤드, [서문] 인저리 타임 (Museumhead, [Preface] Injury Time)

- 서울시립미술관, [작품 설명글] 조각충동 (Seoul Museum of Art, [Artwork Description] Sculptural Impulse)

- 조각도시서울, [작품 설명글] 곽인탄 – 어린이 조각가 (Sculpture City, Seoul, [Artwork Description] Kwak Intan – Child Sculptor)

- 공근혜갤러리, [서문] 팔레트 (K.O.N.G GALLERY, [Preface] Palette)

- 울산시립미술관, [전시 소개] 모양과 모양 (Ulsan Art Museum, [Exhibition Overview] Shape and Shape)