강철규(b. 1990)는 자전적인 경험을 바탕으로 실재와 허구가 교차하는 서사적인 회화를 선보이고 있다. 작가는 내면의 갈등을 특정한 대상과 상황에 투영하여 상징적인 시각 언어로 재구성한다. 그렇게 구축된 캔버스 속 허구의 세계는 작가 자신의 심리적 풍경이자 그의 현실을 은유적으로 투사한 상징적인 공간으로 작용한다.

강철규, 〈Fence〉, 2019, 캔버스에

유채, 90x72.7cm ©아라리오갤러리

강철규, 〈Fence〉, 2019, 캔버스에

유채, 90x72.7cm ©아라리오갤러리강철규는 스스로를 자신의 감각이나 감정, 심리를 시각적으로 표현해야

하는 사람이라고 설명한다. 작가 노트에 따르면, 작가는 유년시절

겪었던 분리불안 심리를 해소하고 결핍을 극복하고자 그림을 그리기 시작했다.

이러한 내면에서 벌어지는 무형의 작용을 이미지로 표현하고 분출하기 위해 작가는 명화나 문학, 영화 등에 나타나는 허구적 특성을 빌려와 그의 현재 상황을 은유하는 방식을 택한다.

강철규, 〈Camelia Flower〉, 2019, 캔버스에 유채, 60x72cm ©아라리오갤러리

작가는 이와 같은 자신의 작업 방식을 투사에 빗대어 설명한다. 그가 작업을 설명하기 위해 인용한 문학비평용어사전의 [투사] 정의는 다음과 같다. “주체가 자신 속에 존재하는 생각, 감정, 표상, 소망 등을 자신으로부터 떼어내 그것들을 외부 세계나 타인에게 이전시켜 그곳에 존재하는 것처럼 만드는 심리적 작용을 말한다.”

강철규, 〈기즈키의 등을 보며〉, 2019, 캔버스에 유채, 72x60cm ©아라리오갤러리

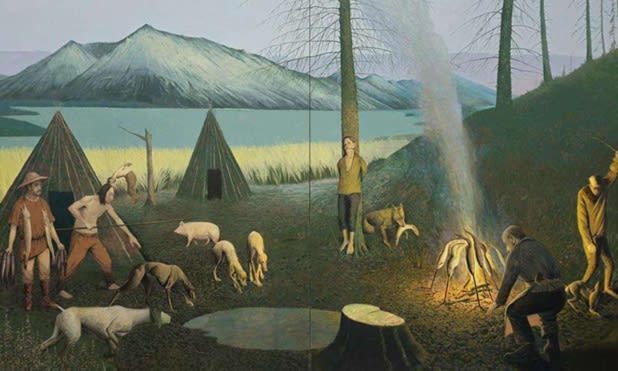

초기 작업에서 작가는 자기혐오와 무력감을 반영하듯 점차 소멸하거나 폐허와 같은 공간에 놓인 인물들을 그렸다. 또는 점점 빨라지는 사회의 속도감과 기계처럼 반복되는 일상으로부터 도피하고자 하는 마음을 거대한 자연 속 인물들에

투사하여 표현하거나, 당시의 심리와 맞닿아 있는 문학 작품의 스토리를 이미지로 재현하곤 했다.

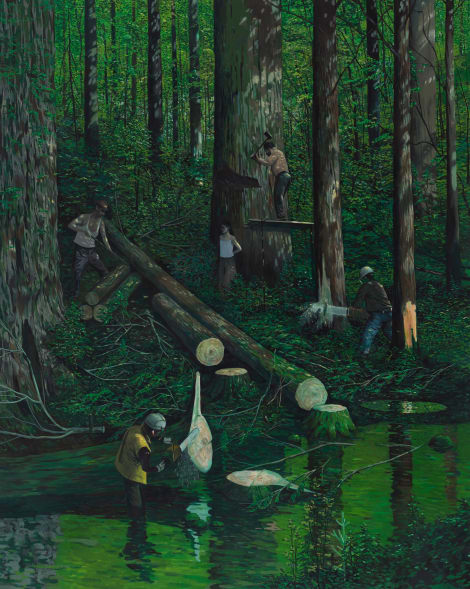

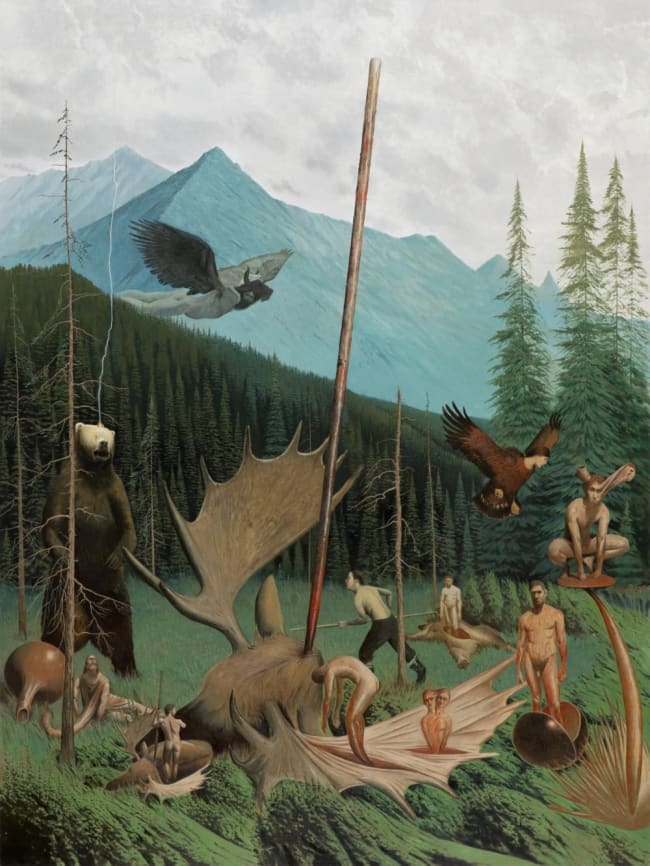

강철규, 〈벌목〉, 2020, 캔버스에 유채, 227.3x182cm ©아라리오갤러리

그의 화면을 이루는 주된 색상인 녹색은 작가에게 있어서 평화와 불안이 공존하는 색이다. 강철규는 마음이 불안할 때마다 평안을 얻고자 녹색 점을 찍었고, 이 점들이 모여 풀이 되고, 나무가 되고, 숲이 되었다고 말한다. 그리고 그는 그렇게 만들어진 숲에 자아를 대변하는 인물들을 놓으며, 내면의 평온을 찾아 나서는 심리적 여정을 이어갔다.

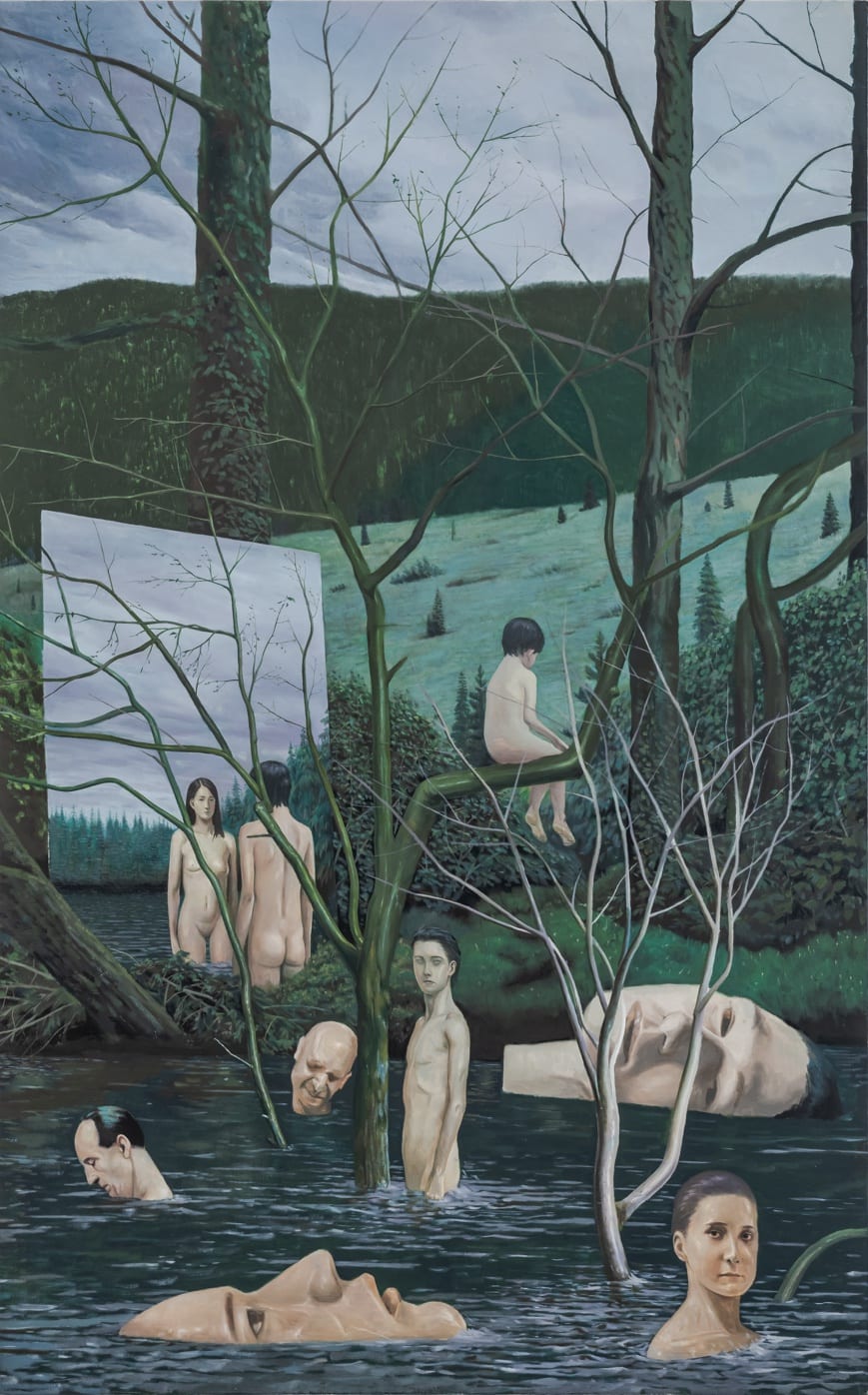

《가라앉는 몸》 전시 전경(챕터투, 2022) ©챕터투

《가라앉는 몸》 전시 전경(챕터투, 2022) ©챕터투한편, 2020년 챕터투에서 열린 개인전 《가라앉는 몸》에서 강철규는

이전 작품에서 부차적인 요소로 등장했던 ‘물’이라는 소재를

인간의 감정과 그를 둘러싼 상황을 대변하는 대상으로 삼은 작품들을 선보였다.

전시에서 선보인 그림들은 신체와 물이 만나는 다양한 행위가 구도, 주변부의

명암, 배경 등 회화적 연출과 결합하여 심리적, 실존적 상황을

투영하는 구조를 가진다. 그림 속 인물들은 각기 다른 스케일의 물을 대면하거나 그 속성에 속박되어 있는

모습으로 묘사되는데, 모든 인물이 동일하게 나체로 표현되었다. 여기에는

이 인물들이 한정된 특정한 집단이 아닌 현대 사회의 구성원 모두임을 나타내고자 하는 의도가 담겨 있다.

강철규, 〈누드〉, 2022, 캔버스에 유채, 116x72cm ©챕터투

강철규, 〈누드〉, 2022, 캔버스에 유채, 116x72cm ©챕터투작품을 자세히 살펴보자면, 〈누드〉(2022)에서의

물은 다양한 인물들이 그 존립을 의지하는 사회 하부구조를 표상하며, 〈환청〉(2022)에서는 어떤 고통의 원천인 동시에 삶의 도피처이기도 한 양가적 존재로 묘사되고 있다.

반면, 물구나무 선 나체의 남자가 파도치는 바다를 관조하는 듯한 〈시르사아사나〉(2022)는 당면한 대상 앞에서 주저하는 듯한 인간 군상을 떠올리게 한다.

강철규, 〈적〉, 2023, 캔버스에 유채, 145.5x227.3cm ©아라리오갤러리

이후의 작업에서는 점차 유약한 자아로부터 탈피하고자 하는 의지가 반영되기 시작하며, 그림 속 인물들은 능동적인 행위자로 변화하는 모습을 보이게 된다. 자연물을

통해 자신의 문제를 도피하고자 했던 이전의 작업에서 그와 직면해 내가는 과정으로 변화하게 된 것이다.

강철규는 문제와 직면하고 나아가기 위해 부정적인 것이 무엇인지 알아내야만 했다.

그러나 초반에는 그것들이 너무나도 거대하고 무서워서 그 정체가 무엇인지 알 수 없었다고 한다. 정확하게

알 수 없지만 그에게 부정적으로 작용하는 문제들의 총체는 곧 그의 작업에서 검은 구로 출현하게 되었다.

강철규, 〈강박〉, 2023, 캔버스 보드에 유채, 25x25cm ©아라리오갤러리

예를 들어, 〈적〉(2023)에

등장하는 검은 구의 형상은 불안과 강박, 기대와 망상, 실망과

우울 등 다루기 힘든 감정의 복합체가 물리적 실체로 현현한 모습이다. 한편, 〈강박〉(2023)에서는 작가로 대변되는 인물의 목 위에 검은 구를

놓으며, 그의 의지를 약하게 만드는 어떠한 강박 같은 심리를 반영하였다.

그는 리포에틱과의 인터뷰에서 “돌이켜 보면 내게 부정적인 것은 대체로

억압하는 것, 주저하게 하는 것, 나아가지 못하고 회피하게

만드는 것”이었다고 말한다. 그의 작업은 이러한 부정적인

것들에 맞서고 앞으로 나아가기 위한 고군분투의 과정으로 나아가기 시작했다.

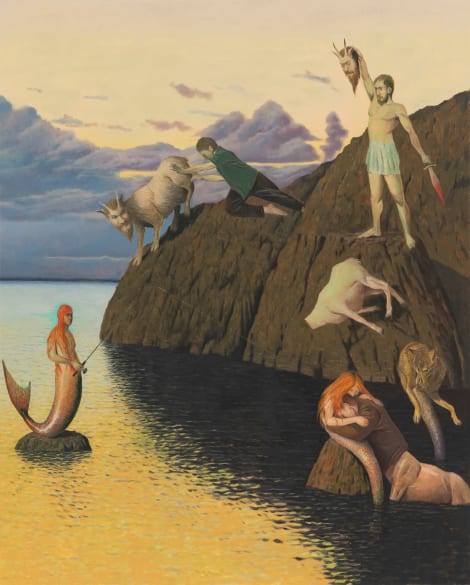

강철규, 〈내몰리는 염소와 낚시하는 인어〉, 2024, 캔버스에 유채, 160x130.3cm ©아라리오갤러리

작가는 자신의 문제를 직면해 내는 과정을 사냥과 관련된 행위로 투사하여 그렸다.

가령 반인반수나 왜곡된 인체를 지닌 대상이 염소나 사슴 등을 사냥하는 모습으로 나타난다. 그림

속 괴물과도 같은 포식자의 모습은 작가가 삶에서 느낀 모순과 부조화와 분열된 자아를 은유한다.

나아가 작가는 자신의 아이러니한 삶의 일면을 논리적으로 말이 안 되는 상황과 어울리지 않는 것들을 결합한 장면들로

풀어낸다. 이를 테면, 〈내몰리는 염소와 낚시하는 인어〉(2024)는 낚시하는 인어, 인간의 얼굴을 한 염소를 벼랑 끝에서

밀거나 사냥에 성공해 그 머리를 자랑스럽게 들어 올리는 모습, 반인반수가 서로를 껴안는 모습이 한 화면에

함께 나타난다.

강철규, 〈트로피 No.3〉, 2024, 캔버스에 유채, 30x30cm ©아라리오갤러리

이후 작가의 삶이 안정됨에 따라 그동안 미처 인식하지 못했던 욕구, 통제, 균형에 대해 다루기 시작했다. 동시에 작가는 자신도 인식하지 못했던

허세 같은 마음과 욕구를 스스로 비판하고자 하는 심정을 그림에 반영했다.

예를 들어, 이전에는 사냥을 하는 행위를 그렸다면 사슴이나 무스의

머리를 트로피 형식으로 가져와 자신의 허세와도 같은 욕구를 스스로 비판하고자 하는 마음을 전복시켜 표현했다.

강철규, 〈벼락〉, 2025, 캔버스에 유채, 53x45.5cm ©아라리오갤러리

이와 함께 강철규는 스스로 경각심을 갖고자 하는 마음을 인위적인 재난의 상황들에 투영하여 그리기도 하였다. 물고기 여러 마리를 목에 치렁치렁 매달거나, 사슴 머리를 등에 메고 가는 과시적인 행위를 그린 작품들과 달리 토네이도나 벼락 등을 그린 풍경화는 자아를 성찰하고 내면의 균형을 맞추고자 하는 작가의 의지를 반영하고 있다.

강철규, 〈이방인과 포식자〉, 2025, 캔버스에 유채, 227x364cm ©아라리오갤러리

2025년 금호미술관에서 열린 개인전 《투사일지》에서 선보인 강철규의

근작들은 작가 개인의 내면 풍경을 담아내는 것에서 나아가, 현대 사회를 살아가는 모든 이들의 보편적인

감정(소외, 불안, 욕망, 자기 인식)에 대한 시각적 메타포로 확장되어 나타난다.

전시에서 작가는 ‘이방인(Stranger)’과

‘포식자(Predator)’라는 양극화된 상징적 모티프를

활용하였다. 두 존재는 서로 대립적인 개념처럼 보이지만, 작가는

그 사이의 모호하고 유동적인 경계에 주목했다. 그는 사회 집단에 속하지 못하고 경계 바깥으로 밀려난

존재인 이방인과 존재를 위해 갈망하고 살아남고자 싸우는 자인 포식자를 단순히 대립되는 존재가 아닌, 동일한

존재 안에 공존 가능한 복합적인 심리 상태로 보았다.

강철규, 〈데우스 엑스 마키나〉, 2025, 캔버스에 유채, 291x218cm ©아라리오갤러리

아울러, 이전 작업에서도 등장해온 반인반수의 형상은 이러한 분열된

자아의 시각적 표상으로 나타난다. 이 형상들은 존재론적인 불안과 정체성의 흔들림, 그리고 그것을 극복하고자 하는 심리적 흐름을 시각화한다.

그리고 이러한 강철규의 작품 속 모호한 존재들은 인간성과 본능, 이성과

충동 사이를 계속해서 오가며, 관객으로 하여금 각자의 내면에 드리운 그림자를 마주하게 만든다.

《투사일지》 전시 전경(금호미술관, 2025) ©금호미술관

《투사일지》 전시 전경(금호미술관, 2025) ©금호미술관이와 같은 강철규의 작업은 단지 그리기의 행위에 머무르는 것이 아니라 작가의 삶과 내면의 흐름을 고스란히 투사하는

하나의 기록 과정이라 볼 수 있다. 그의 캔버스 속 허구의 세계는 지극히 개인적인 이야기에서 출발했지만, 그가 시각적으로 풀어낸 말로 다 표현할 수 없는 존재론적 불안과 같은 감정들은 이 사회를 살아가는 모든 이들의

내면을 깊이 건드리며 보편적인 공감을 이끌어 낸다.

”언제나 나는

누구고, 나에게 무슨 일이 일어나고 있는지에 대해 생각해 왔다. 나는

그런 사람이다. 그래서 존재론적 탐구와 이를 재현하는 일을 반복하고 있다. 이 세계에서 겪은 일과 그 심리를 그림으로 표현해서, 나는 누구인지를

더 잘 드러내는 방식으로.” (강철규, 키아프 서울 인터뷰 중)

강철규 작가 ©아라리오갤러리

강철규 작가 ©아라리오갤러리강철규는 한남대학교 조형예술학과 졸업 후 한남대학교 일반대학원 미술학과에서 석사를 취득했다. 주요 개인전으로는 《투사일지》(금호미술관, 서울, 2025), 《Perfect

Body Perfect Soul》(갤러리인HQ, 서울, 2024), 《가라앉는 몸》(챕터투, 서울, 2022), 《단편집: 죽지

않는 것들》(이응노미술관 신수장고 M2, 대전, 2021), 《나는 숲으로 간다》(대전테미예술창작센터, 대전, 2020) 등이 있다.

또한 작가는 아라리오갤러리(서울,

2024), 두남재아트센터(서울, 2023), 갤러리

바톤(서울, 2022), 대전시립미술관(대전, 2021; 2018), 갤러리 가비(서울, 2017), 세종문화회관 광화랑(서울, 2015) 등의 기관에서 열린 다수의 단체전에 참여한 바 있다.

강철규는 2023년 화이트블럭 천안창작촌, 2020년 대전문화재단 대전테미예술창작센터에 입주 작가로 선정되어 활동하였으며, 그의 작품은 국립현대미술관 정부 미술은행, 서울시립미술관, 대전시립미술관 등에 소장되어 있다.

References

- 아라리오갤러리, 강철규 (Arario Gallery, Kang Cheolgyu)

- 금호미술관, [서문] 2025 금호영아티스트 - 투사일지 (Kumho Museum of Art, [Preface] 2025 KUMHO YOUNG ARTIST – Projection Note)

- 대전테미예술창작센터, [서문] 나는 숲으로 간다 (Artist Residency TEMI, [Preface] I Go to the Wood)

- 챕터투, [서문] 가라앉는 몸 (Chapter II, [Preface] Sinking Body)

- 리포에틱, [인터뷰] 강철규 (Leepoetique, [Interview] Kang Cheolgyu)

- 디자인플러스, 금호미술관이 주목한 신예 작가는 누구?, 2025.03.24

- 키아프 서울, 강철규 l 초현실적으로 그려낸 ‘내면의 사냥터’ (Kiaf Seoul, Cheolgyu KANG | Surrealistically depicted ‘Inner Hunting Grounds’)