시각예술가이자 웹디자이너로서 활동하고 있는 송예환(b. 1995)은

획일화되고 표준화된 웹 환경을 비판적으로 바라보며 이에 대항하는 작업을 선보여 왔다. 그는 사용자의

편리에 맞추어 만들어졌다고 간주되는 ‘사용자 친화적’ 웹

환경에 대한 의문에서 출발해, 표준에서 소외된 사용자가 경험하는 불안감과 불편감, 공격적인 알고리즘과 거대 기업의 이윤 추구에 의해 통제되는 웹 환경의 이면을 웹사이트, 설치, 퍼포먼스 등을 통해 드러내 오고있다.

송예환, 〈Save me〉, 2022, 웹

퍼포먼스, 가변크기 ©송예환

송예환, 〈Save me〉, 2022, 웹

퍼포먼스, 가변크기 ©송예환송예환은 웹 디자인을 중심으로 작업을 하는 과정에서 우리가 무의식적으로 수용하는 인터넷 환경, 디지털 기기에 대한 회의적이고 비판적인 시선을 갖게 되었다고 말한다. 이에

작가는 단순히 이 문제를 재생산하는 역할에서 나아가 이러한 문제점에 관한 이야기를 풀어내고자 하였고, 이는

곧 웹 아트와 디지털 아트에 대한 관심으로 이어지게 되었다고 한다.

그렇게 시작된 송예환의 작업은 기존 인터넷 환경의 획일적인 표준화를 비트는 것에서 시작된다. 작가는 마우스와 키보드를 매개로 입력과 출력을 도출하는 기존 인터페이스의 관행에서 벗어나 신체의 움직임이나

비관행적인 방식을 통해 개인과 웹을 연결하는 작업을 진행했다.

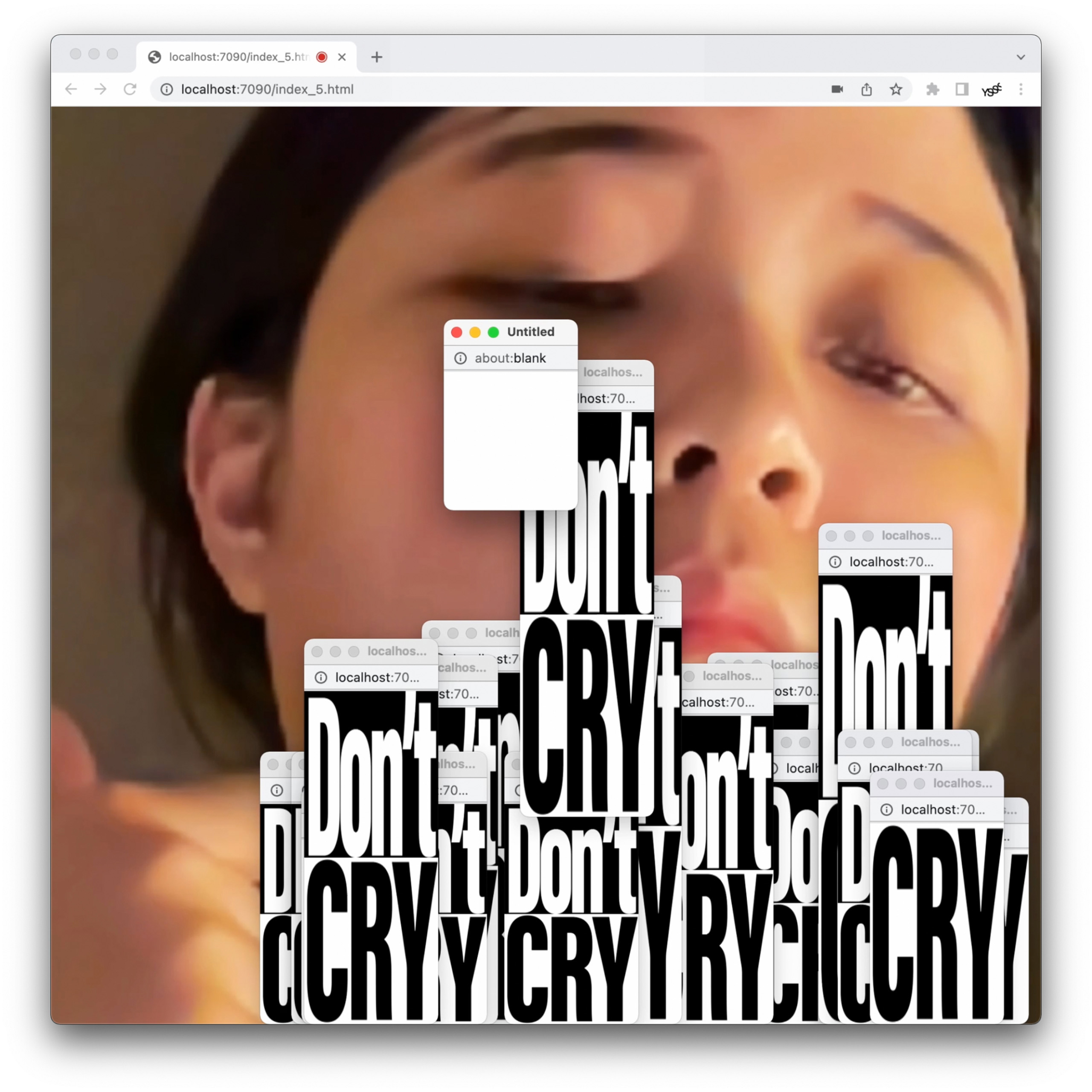

송예환, 〈Cry Don’t Cry〉,

2022, 웹 퍼포먼스, 가변크기 ©송예환

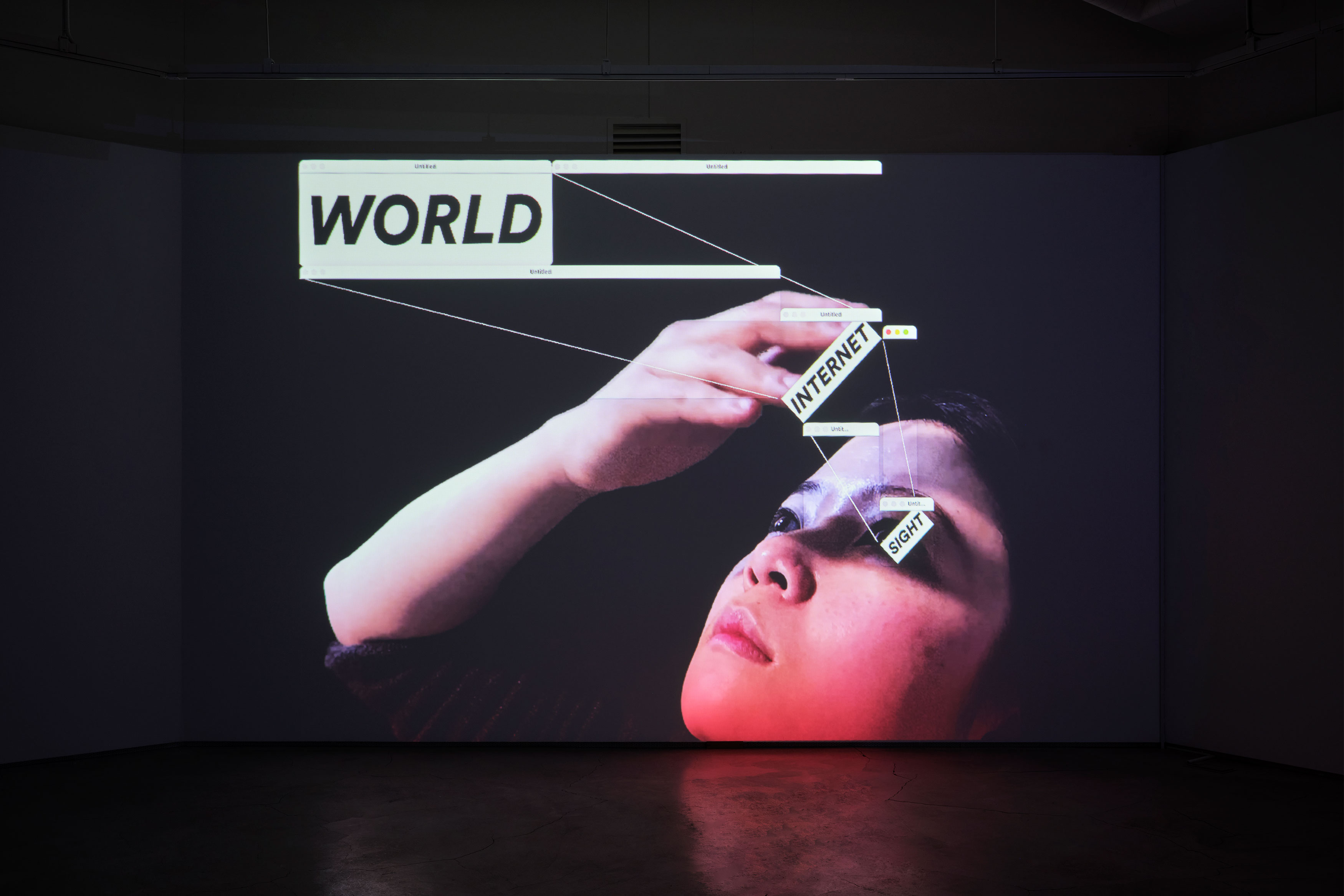

송예환, 〈Cry Don’t Cry〉,

2022, 웹 퍼포먼스, 가변크기 ©송예환예를 들어, 작가가 직접 고안한 웹 구조 안에서 펼쳐지는 웹 퍼포먼스

작업 〈Cry Don’t Cry〉(2022)는 눈에서 뺨으로

손가락을 훑는 동작에 반응하여 ‘Cry’ 또는 ‘Don’t Cry’라는

텍스트 이미지로 이루어진 웹사이트 창을 화면에 나타낸다. 그리고 이 동작이 반복됨에 따라 웹사이트의

창은 점점 화면 아래에 축적되게 된다.

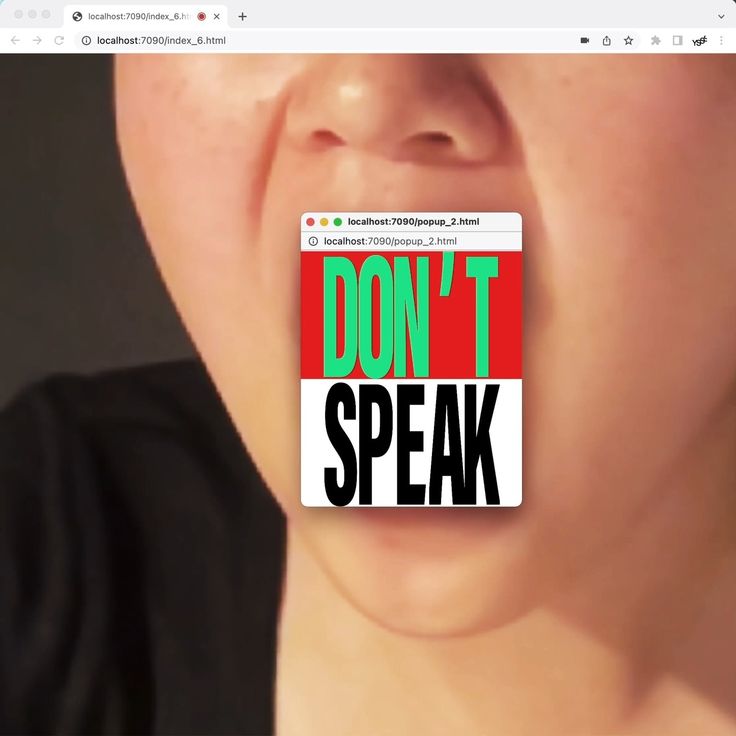

이 작업을 비롯해, 작가는 입의 크기에 맞추어 ‘Speak’에서 ‘Don’t Speak’라 쓰인 웹사이트 창을 반복

생성해 내는 〈Speak Don’t Speak〉(2022), 화면에

쏜 물총의 물줄기에 반응하여 하얀색 선을 그리는 〈Soft Pocking〉(2022) 등 여러 방식을 활용해 사용자와 웹 사이의 직접적인 상호작용을 가능하게 하는 새로운 반응형 작업들을

선보여 왔다.

송예환, 〈Speak Don’t Speak〉, 2022, 웹 퍼포먼스, 가변크기 ©송예환

송예환, 〈Speak Don’t Speak〉, 2022, 웹 퍼포먼스, 가변크기 ©송예환이러한 송예환의 웹 환경은 어떠한 정보를 얻거나 온라인 세상에 접속하기 위한 기존의 웹이 아닌, 사용자의 물리적 신체 반응에 따라 반응하고 변화하는 사적인 인터페이스로 기능한다. 이 새로운 반응형 웹은 표준화된 웹이 지닌 한계점, 즉 획일화가

만든 규제 등으로부터 벗어나 다양하고 자유로운 방식으로 사용자와 관계를 형성하는 능동적인 인터넷 환경을 제시한다.

송예환, 〈월드 와이드〉, 2022, 혼합매체, 가변크기 ©아르코미술관

나아가 〈월드 와이드〉(2022)에서 송예환은 제한된 웹 환경이 개인의

환경이나 문화적 차이를 경시한 채 일반화된 상호작용과 시각을 강요하는 현실을 드러낸다. 여러 장의 폼

보드 위에 프로젝션 된 이미지들은 온라인 플랫폼들에 게재된 후 다운로드됨으로써 모두 다른 압축 형식으로 변화된 영상들로 구성된다. 각기 다른 사이즈의 이미지들은 월드와이드 웹을 통해 동일한 웹 환경에 접속해 있으나 실은 모두 다른 환경 안에

존재하고 있음을 시사한다.

송예환, 〈월드 와이드〉, 2022, 혼합매체, 가변크기 ©송예환

송예환, 〈월드 와이드〉, 2022, 혼합매체, 가변크기 ©송예환이 작업에서 또 다른 중요한 요소는 정해진 범위 내에서 이미지 주변을 빙빙 맴돌고 있는 마우스의 움직임이다. 인터넷 환경은 물리적 제약에서 벗어나 초국가적으로 연결되어 이동의 자유와 확장을 이룰 수 있는 공간으로 여겨져

왔다.

그러나 작가는 이 빙빙 도는 마우스 움직임을 통해, 웹의 연결망을

타고 어디든 무한히 이동할 수 있다고 생각하지만 실상 거대 기업이 만든 알고리즘에 갇혀 제한된 영역 안에서 제한된 정보만을 접하고 있는 현실을

은유적으로 드러낸다.

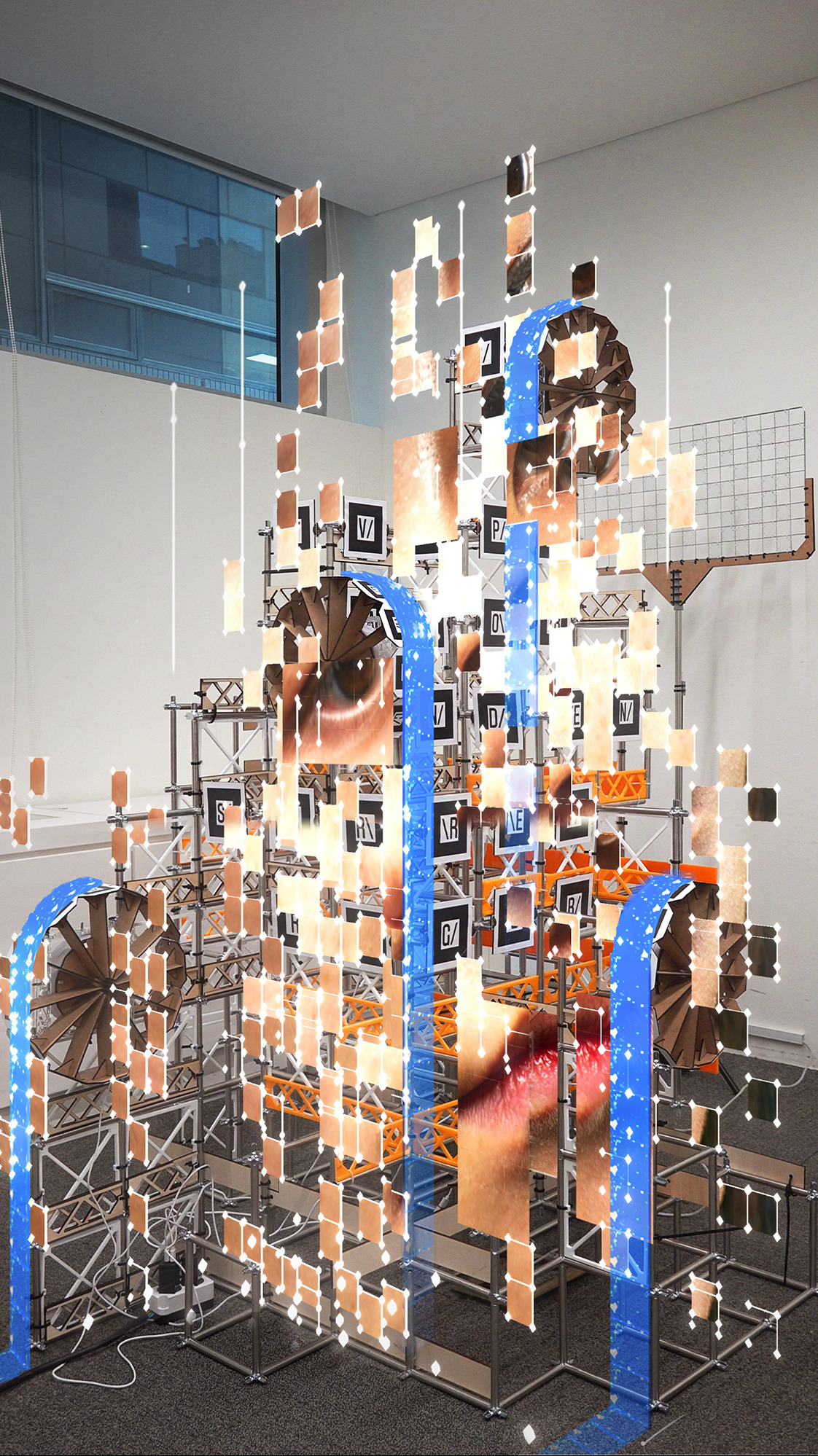

송예환, 〈업로드형 분쇄 증발기〉, 2023, 2채널 비디오, 5’ 22”, 알루미늄 파이프, 아크릴 판, 전동 모터, MDF, 웹사이트, 웹카메라, 가변설치 ©송예환

송예환, 〈업로드형 분쇄 증발기〉, 2023, 2채널 비디오, 5’ 22”, 알루미늄 파이프, 아크릴 판, 전동 모터, MDF, 웹사이트, 웹카메라, 가변설치 ©송예환이어서 2023년에 발표한 〈업로드형 분쇄 증발기〉에서 작가는 반복되는 순환 구조를 통해 무한히 확장될 수 있다고 믿어 온 디지털 가상 공간에 대한 낙관적인 신념과 가능성을 해체시킨다. 작품은 화면 속의 인물과 AR(Augmented Reality) 마커를 비추는 카메라 그리고 이를 바라보는 관객의 시선을 중첩시키며 증강 현실과 가상을 뒤섞은 다중적 공간을 만들어 낸다.

송예환, 〈업로드형 분쇄 증발기〉, 2023, 2채널 비디오, 5’ 22”, 알루미늄 파이프, 아크릴 판, 전동 모터, MDF, 웹사이트, 웹카메라, 가변설치 ©OLED ART WAVE

송예환, 〈업로드형 분쇄 증발기〉, 2023, 2채널 비디오, 5’ 22”, 알루미늄 파이프, 아크릴 판, 전동 모터, MDF, 웹사이트, 웹카메라, 가변설치 ©OLED ART WAVE화면 속 인물의 시선 끝에 놓인 구조물에는 AR 마커가 부착되어 있어

웹 카메라의 시선을 통해 실시간으로 또 다른 디스플레이에 가상적 현실을 구현해 낸다. 이때 현실 공간을

응시하고 있던 얼굴 이미지는 작가가 구현한 증강 현실 속에서 분열되어 사라지고 또 다시 생성되기를 반복한다.

이러한 생성과 해체가 반복되는 작품의 순환 구조는 기술 환경이 가진 취약성과 불완전성을 상기시키며 기술 합리주의의

긍정적 신념을 유쾌하게 해체시킨다.

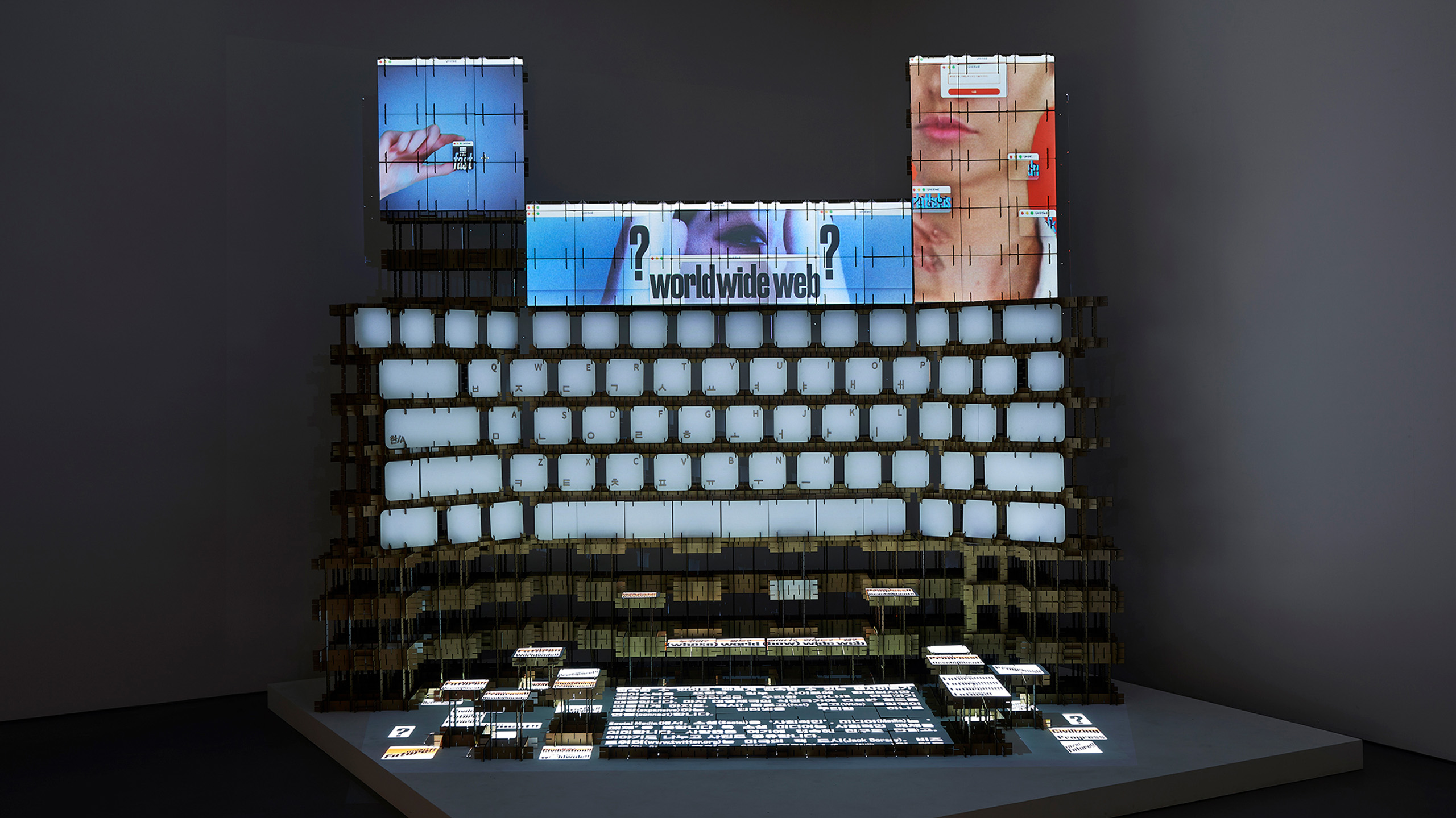

송예환, 〈(누구의) World (얼마나) Wide Web〉, 2024, 웹사이트, 설치, 마분지에 프로젝션 맵핑, 300x300x270cm

©송예환

송예환, 〈(누구의) World (얼마나) Wide Web〉, 2024, 웹사이트, 설치, 마분지에 프로젝션 맵핑, 300x300x270cm

©송예환한편 《두산아트랩 2024》에서 선보인 〈(누구의) World (얼마나)

Wide Web〉(2024)은 웹을 통한 네트워크와 의사소통에 사용되는 제한된 언어와 문자, 그리고 장치적 한계를 은유적으로 드러낸다. 마치 거대한 팝업 극장처럼

조성된 이 작품에서는 사용자가 브라우저와 상호작용하며 온라인 퍼포먼스를 하는 모습이 펼쳐지며, 그 아래

프롬프트 화면 위에는 프로젝션 맵핑 기술을 통해 텍스트가 상영되어 나타난다.

이러한 연출은 디지털 식민지화에 대한 작가의 비판적 시각에서 기인한다. 영문

‘www’으로 통일된 모든 도메인을 입력하기 위해 우리는 영문 전환 키를 눌러야 하며, 이메일 주소부터 소셜 미디어 아이디까지 모두 모국어가 아닌 영어로 지어야 한다. 미국과 유럽의 방식에 맞추어진 인터넷 환경과 거대 플랫폼을 이용하면서도 우리는 무엇이 잘못되었는지 인지하지

못하고 그 틀에 맞춰 사용하곤 한다.

송예환, 〈(누구의) World (얼마나) Wide Web〉, 2024, 웹사이트, 설치, 마분지에 프로젝션 맵핑, 300x300x270cm

©송예환

송예환, 〈(누구의) World (얼마나) Wide Web〉, 2024, 웹사이트, 설치, 마분지에 프로젝션 맵핑, 300x300x270cm

©송예환송예환은 이에 대한 무감각함, 혹은 무지에 가려진 진실을 극장의 형태로

발언한다. 키보드 형태로 지어진 무대 위에서 펼쳐지는 온라인 퍼포먼스는 현실을 직시하지 못하고 거대

기업이 만들어낸 웹 환경에 몰입해 있는 사용자의 모습을 드러내며, 프롬프트는 소셜 미디어를 비롯한 인터넷

환경의 문제점을 친절한 어조로 짚어낸다.

《인터넷 따개비들》 전시 전경(지갤러리, 2025) ©지갤러리

《인터넷 따개비들》 전시 전경(지갤러리, 2025) ©지갤러리2025년 초, 지갤러리에서

열린 개인전 《인터넷 따개비들》에서 송예환은 사용자와 플랫폼 간 관계에 대한 탐구를 이어 나갔다. 이

전시에서 작가는 인터넷 환경을 ‘바다’로, 거대한 웹 세계 안에서 유영하는 현대인의 모습을 ‘따개비’로 비유한다.

송예환은 사용자들이 자유롭게 웹 서핑을 한다고 생각하지만, 실상 거대

기업이 만든 알고리즘에 의해 왜곡되고 편향된 정보만을 얻는다는 사실에 착안하여 전시를 꾸렸다. 그는

우리의 신체와 의식이 거대한 디지털 시스템의 흐름에 맞춰 적응하고 서로 가까이 붙어 살며 정보와 데이터를 주고 받는 모습이 마치 유영하는 유생에서

시작해 여러 번의 탈바꿈을 거쳐 표면에 정착해 군집해 살아가는 따개비와 닮아 있다고 보았다.

송예환, 〈따개비들〉, 2025, 마분지에 프로젝션 맵핑, 아두이노, 모터, 알루미늄

파이프, 3.5x3.5x4m ©지갤러리

송예환, 〈따개비들〉, 2025, 마분지에 프로젝션 맵핑, 아두이노, 모터, 알루미늄

파이프, 3.5x3.5x4m ©지갤러리이러한 생각에서 제작된 설치 작업 〈따개비들〉(2025)은 사각형으로

잘린 여러 장의 마분지 조각들이 조립되어 영상이 투사되는 구조로 이루어져 있다. 이 모듈형 설치 작업은

여러 마리의 따개비들이 모여 있는 모습을 연상시키는 동시에 디지털 픽셀 배열을 떠올리게 한다.

이러한 조각적 형태는 겉으로는 매끄러운 상호작용처럼 보이지만 그 표면 아래에서는 예측 알고리즘, 감시, 데이터 추출의 기계장치가 끊임없이 작동하는 현실을 은유적으로

드러낸다. 작가가 직접 만든 웹사이트의 영상이 수많은 마분지 위로 반복 상영되는 모습은 이러한 사실이

숨겨져 있음에도 인식하지 못한 채 끝없는 스크롤 속에서 부유하는 우리의 모습을 떠올리게 한다.

송예환, 〈회오리〉, 2025, 마분지에 프로젝션 맵핑, 1.8x2.5x2m ©지갤러리

송예환, 〈회오리〉, 2025, 마분지에 프로젝션 맵핑, 1.8x2.5x2m ©지갤러리또 다른 작품 〈회오리〉(2025)는 알고리즘에 의한 일방적이고 편향된

정보의 흐름을 자연 현상에 빗대어 표현한다. 최면적인 소용돌이를 만들어내는 이 작품은 알고리즘 시스템이

사용자를 콘텐츠와 상호작용의 흐름 속으로 끌어당기는 현상을 드러낸다.

작품의 가장 높은 지점에서 정보가 흘러 내려오고, 정보는 회오리를

타고 일방적으로만 전달된다. 가장 하단에 설치된 마분지 속에 담긴 사람들의 모습은 주입된 정보만을 반복해서

수용하는 인터넷 사용자들을 빗대어 보여준다.

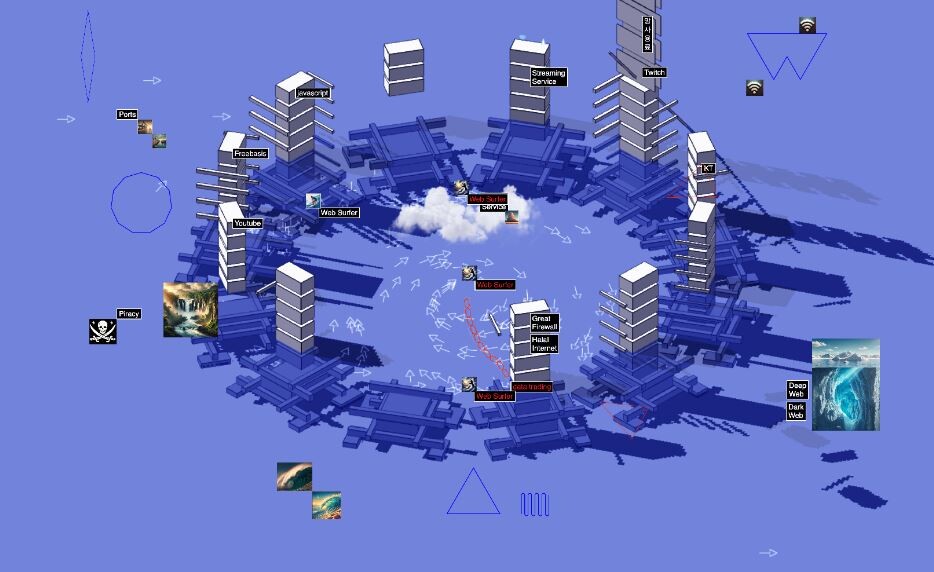

송예환, 〈인터넷 지도〉, 2025, 2채널 인터랙티브 웹사이트, 카메라, 시트지, 가변크기

©국립현대미술관

송예환, 〈인터넷 지도〉, 2025, 2채널 인터랙티브 웹사이트, 카메라, 시트지, 가변크기

©국립현대미술관현재 국립현대미술관 과천에서 열리고 있는 《젊은 모색 2025》전에서

선보인 신작 〈인터넷 지도〉(2025)는 동시대 인터넷 환경을 거시적 관점에서 보여주며 기술과 결탁된

자본의 이면에 대해 시각화한다. 이 작품에서 작가는 제한되고 왜곡된 정보를 제공하는 빅테크 기업의 거대

플랫폼에서 사용자가 어떻게 탐색의 권리를 잃고 수동적인 존재로 변해가는지 이야기한다.

작가는 필터 버블 현상, 즉 인터넷 정보 제공자가 사용자의 과거 활동이나

선호도를 분석해 그에 맞는 정보만을 선별적으로 제공함으로써 사용자가 다양한 관점보다는 자신의 취향과 신념에 부합하는 정보만을 접하게 되는 온라인

환경을 대형 설치 작업과 웹사이트를 통해 시각화한다.

이를 통해 관객은 플랫폼에 의존할수록 사용자 정보가 상품화되고, 자극적이거나

집단적 왜곡을 조장하는 정보 속에 놓이게 되는 상황을 물리적으로 체험하게 된다.

송예환, 〈의심하는 서퍼들〉, 2025, 단채널 영상, 사운드, 가변 크기 ©지갤러리

송예환, 〈의심하는 서퍼들〉, 2025, 단채널 영상, 사운드, 가변 크기 ©지갤러리이처럼 송예환은 웹에서 제한된 언어와 문자, 디지털 기기에 대한 접근성의 한계, 보편적인 웹디자인을 전복하는 새로운 웹 환경을 제시해 오고 있다. 그의 작업은 매일 온라인과 오프라인을 오가며 살아가는 현대인들로 하여금 간과하고 있던 현실과 그로 인해 형성된 내재화된 불안감과 불편감을 상기시키며, 대안적인 인터넷 환경에 대한 재고를 유도한다.

”지금 우리가

만들어가는 인터넷이 정말 우리가 원하는 인터넷일까?” (송예환, 비애티튜드 인터뷰 중)

송예환 작가 ©지갤러리

송예환은 홍익대학교 시각디자인과를 졸업하고 현재 뉴욕을 기반으로 작업을 해오고 있다. 개인전으로는 《인터넷 따개비들》(지갤러리, 서울, 2025), 《여기에서 저기로 저기에서 여기로》(Distant Gallery, 서울/온라인, 2022)가 있으며, 프리즈 뉴욕 2025에서 지갤러리와 함께 포커스 섹션 솔로 프레젠테이션을 선보였다.

아울러, 작가는 《젊은 모색 2025》(국립현대미술관, 과천, 2025),

《제24회 송은미술대상전》(송은, 서울, 2024-2025), 《두산아트랩 2024》(두산갤러리, 서울, 2024), 《2023 OLED 아트 웨이브: Long Dream》(Scène 서울, 서울, 2023), 《Provisional

Space》(Hek, 바젤, 2023), 헬싱키

비엔날레(헬싱키, 2023), 이스탄불 비엔날레(이스탄불, 2022), 《The

Pieces I Am》(UCCA, 상하이, 2022), 《투

유: 당신의 방향》(아르코미술관, 서울, 2022) 등 다수의 단체전에 참여하였다.

송예환은 ITP/IMA 프로젝트 펠로우쉽(뉴욕, 2023), Pioneer Works(뉴욕, 2023), La Becque(스위스, 2022-2023), NewINC(뉴욕, 2021-2023), 제로원(서울,

2021-2022) 등 다수의 레지던시 프로그램에 선정된 바 있다.

References

- 송예환, Yehwan Song (Artist Website)

- 비애티튜드, 창작자가 된 이유

- 국립현대미술관, [리플렛] 젊은 모색 2025 (National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA), [Reflet] Young Korean Artists 2025)

- 비평웹진 퐁, 이미지가 과잉될수록 권력은 짙어진다: 송예환 작가의 작품을 중심으로 – 강아림

- 세계일보, 팬데믹이 부른 아이러니… “당신은 이동의 자유가 있나요”, 2022.03.17

- OLED ART WAVE, 롱 드림 (OLED ART WAVE, LONG DREAM)

- 두산아트센터, 두산아트랩 전시 2024 (DOOSAN Art Center, DOOSAN Art Lab Exhibition 2024)

- 지갤러리, 인터넷 따개비들 (G Gallery, The Internet Barnacles)

- 아르떼, "인터넷에 붙어 사는 인간들과 바다의 따개비는 다를 게 없다", 2025.01.15