오주영(b. 1991)은 게임, 인공 인지 모델 등을 비롯한 인터랙티브 기술을 활용해 오늘날 과학기술의 한계와 또 다른 가능성을 탐색하는 작가 겸 연구자이다. 학자의 시각에서 인간의 시각 인지 과정에 관심을 가지고 인공 인지 모델의 시뮬레이션을 연구하는 동시에, 작가의 입장에서 과학기술이 가진 한계에 대해 끊임없이 질문해 오고 있다.

오주영, 〈가상환경 조정기 1〉, 2017,

스마트폰, 삼각대, 3D 프린팅 VR 헤드셋, 78x40x40cm ©오주영

오주영, 〈가상환경 조정기 1〉, 2017,

스마트폰, 삼각대, 3D 프린팅 VR 헤드셋, 78x40x40cm ©오주영오주영은 시각디자인과 엔지니어링이라는 두 가지의 학제적 배경을 가지고 작업을 진행해 왔다. 작업초기 사진을 주 매체로 작업해오던 오주영은, 자연스럽게 기술적

함의와 인간의 시지각에 대한 관심으로 이어지게 되었다고 말한다.

이에 따라 작가는 디지털 이미지로 촬영된 사진이 온라인에 공유되고 감상되는 일련의 과정을 왜곡시키는 프로그램을

시작으로 기술 기반의 예술 작업을 시작하게 되었다. 예를 들어,

2017년에 선보인 미디어 설치 작업 〈가상환경 조정기 1〉은 360도로 가상 환경 속을 들여다 볼 수 있는 VR 기술을 활용해, 그 시각적 한계를 드러내는 작업이다.

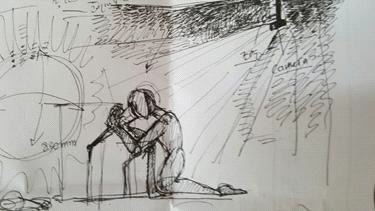

오주영, 〈가상환경 조정기 1〉(스케치), 2017, 스마트폰, 삼각대, 3D 프린팅 VR 헤드셋, 78x40x40cm ©오주영

스마트폰과 거치대로 이루어진 이 작품은, 세상의 아름다운 풍경들을

모아두고 한꺼번에 360도로 조망할 수 있는 VR 시뮬레이션

앱을 활용한다. 그러나 낮은 높이의 고정된 지지대로 인해 스마트폰 내에서 다른 각도로 화면을 보는 것이

불가능해 진다. 관객은 고정된 지지대의 시선에 맞추어 몸을 구부리고 불편한 자세로 VR 화면을 들여다 볼 수밖에 없으며, 그 결과 고정된 하나의 장면만을

보게 된다.

오주영, 〈가상환경 조정기 2〉,

2017, 《아트랩 대전 2017》 전시 전경(이응노미술관, 2017) ©오주영

오주영, 〈가상환경 조정기 2〉,

2017, 《아트랩 대전 2017》 전시 전경(이응노미술관, 2017) ©오주영이후 제작된 〈가상환경 조정기 2〉에서는 구글어스 뷰에서 수집한 수십

장의 각각 다른 시점의 사진들을 모아 360도 공간을 바라볼 수 있게 하였다. 공간 속 풍경은 위치와 기울기에 따라 급속도로 변화하며 이는 디지털 멀미를 유발하게 된다. 이러한 영상과 대비되게 관객은 안락한 텐트에서 좋은 향을 맡으며 몰입할 수 있는 환경에 놓인다. 작가는 몰입을 위해 조성된 환경과 기술의 불협화음을 아이러니하게 드러내고자 했다고 설명한다.

사람의 두 눈은 자신의 앞과 흐릿하게 양옆을 지각할 수 있는 수준으로만 진화해 왔다. 작품에서는 이러한 한계를 반영한 VR 공간을 제안하고 이를 통해

인간의 인지적 능력은 기술적 편이와는 다르게 작동함을 보여준다.

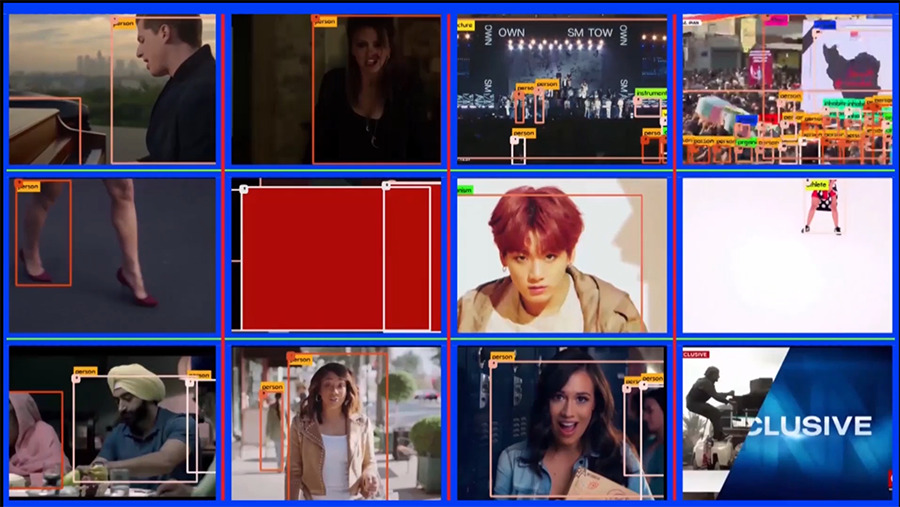

오주영, 〈BirthMark: 작품의 디지털 대리물을 감상하는 인공 감상자〉, 2017-2020, 환등기, 아두이노, 3 채널 비디오, 10분 51초

©오주영

오주영, 〈BirthMark: 작품의 디지털 대리물을 감상하는 인공 감상자〉, 2017-2020, 환등기, 아두이노, 3 채널 비디오, 10분 51초

©오주영한편 〈BirthMark: 작품의 디지털 대리물을 감상하는 인공 감상자〉(2017-2020)에서 오주영은 예술작품을 감상하는 인공지능에 대해 다룬다. 인공지능

기술이 반영된 이 작업은 3면의 프로젝션 된 스크린과 70년대

환등기 스크린을 통해 전시된 여러 작가들의 작품을 ‘감상’하고

그 인식의 결과물을 영상으로 제공한다.

영상 내에서 생성되고 사라지는 여러 태그들은 인공지능이 분류한 사물의 속성을 의미한다. 뒤이어 화면을 채우는 텍스트들은 뇌의 구조를 모방한 인지 모델 ACT-R이

예술작품을 보는 인지-지각 과정을 드러낸다.

〈BirthMark〉는 기본적인 관객의 인지 지각 과정 상태를 ‘최초의 감상(Camouflage)’, ‘작가의 의도(Solution)’, ‘통찰(Insight)’ 세 가지로 정의한다. 이때 인간의 발음과 가장 유사하게 학습시킨 인공지능 보이스인 Rachel은 "시선을 왼쪽으로 옮긴다.", "화면에

보인 이미지를 인식했다"와 같은 일련의 감상 과정을 읊게 된다.

오주영, 〈BirthMark: 작품의 디지털 대리물을 감상하는 인공 감상자〉, 2017-2020, 환등기, 아두이노, 3 채널 비디오, 10분 51초

©오주영

오주영, 〈BirthMark: 작품의 디지털 대리물을 감상하는 인공 감상자〉, 2017-2020, 환등기, 아두이노, 3 채널 비디오, 10분 51초

©오주영작품의 시작 지점의 데이터와 결과값은 환등기의 작은 화면에 영상과 함께 띄워진다. 눈이 깜빡이는 것처럼 환등기의 슬라이드가 한 번 넘겨질 때마다 다른 작품이 인공지능의 시야에 들어온다. 사용된 인공 인지 모델이 개발된 시기와 맞물리는 오래된 환등기에는, 작품을

인공지능이 의미론적으로 이해한 내역이 함께 제공된다. 오래된 이 환등기를 통해 AI가 분석해 낸 의미는 300단어 중 2-5 단어뿐이며, 작품이 추상적이면 추상적일수록 인공지능의 이해도는

급감한다.

이러한 작업은 가장 객관적인 사실을 다룬다고 여겨지는 과학적 방법론의 한계를 드러낸다. 객관과 이성의 영역만으로 온전히 이해될 수 없는 예술을 감상하는 인공지능의 인식 작용을 실험하며, 과학적 방법론만으로는 설명하기 어려운 인간의 영역이 존재함을 보여준다.

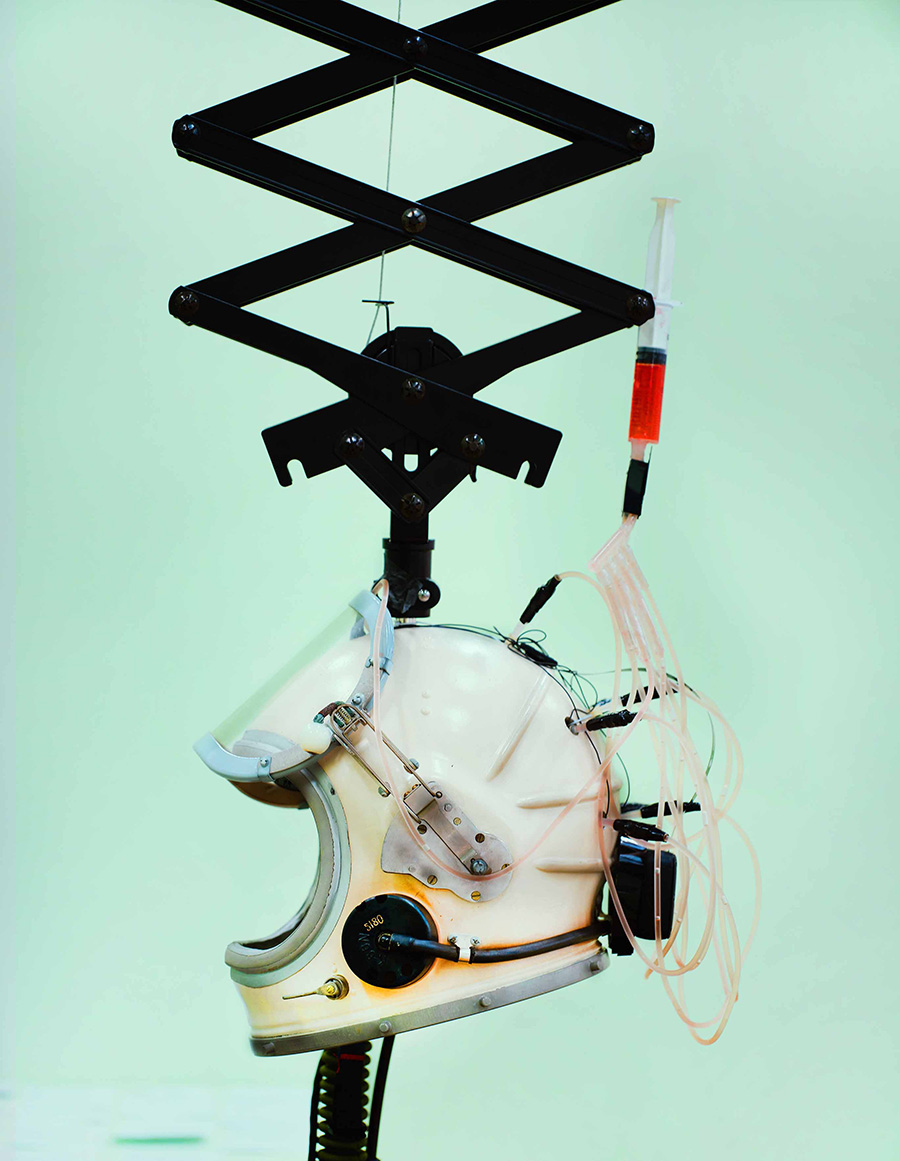

오주영, 〈눈 먼 비행〉, 2019, 뇌파기기 헬멧, 아카이브 비디오 4분 54초, 프로젝터 ©오주영

오주영, 〈눈 먼 비행〉, 2019, 뇌파기기 헬멧, 아카이브 비디오 4분 54초, 프로젝터 ©오주영2019년에 발표한 설치 작업 〈눈 먼 비행〉에서는 오늘날 기술과

인간의 관계에 대해 다룬다. 인간은 더욱 빠른 데이터 처리방식과 클라우드 시스템, 네트워크의 미디어 플랫폼을 통해 더 정교하고 효과적인 방식으로 자신의 능력을 활용하며, 이 모든 기술의 사용이 자신의 통제 아래에 있는 것으로 인식하고 때로는 그 기술의 사용을 자신의 선택보다 더

신뢰하기도 한다.

오주영, 〈눈 먼 비행〉, 2019, 뇌파기기 헬멧, 아카이브 비디오 4분 54초, 프로젝터 ©오주영

오주영, 〈눈 먼 비행〉, 2019, 뇌파기기 헬멧, 아카이브 비디오 4분 54초, 프로젝터 ©오주영〈눈 먼 비행〉은 앙투안 드 생텍쥐페리의 소설 『야간비행(Night Flight)』에 나오는 파일럿 파비앵에게서 영감을 얻은 작품이다. 소설은 비행 제어에 있어 자신의 감각을 믿기보다는 기술에 의존하도록 훈련된,

즉 비인간화 된 주인공 파비앵을 보여준다면, 오주영의 작업은 그 감각을 수치화하는 과정에서

관객을 수동적인 대상으로 만들어버리는 기계 주도의 비인간화를 구현한다.

이러한 작업은 계속해서 발전하는 예측 가능성을 통한 현대의 편리한 기술과 이에 의존하여 자신을 잃어가는 개인들을

드러낸다.

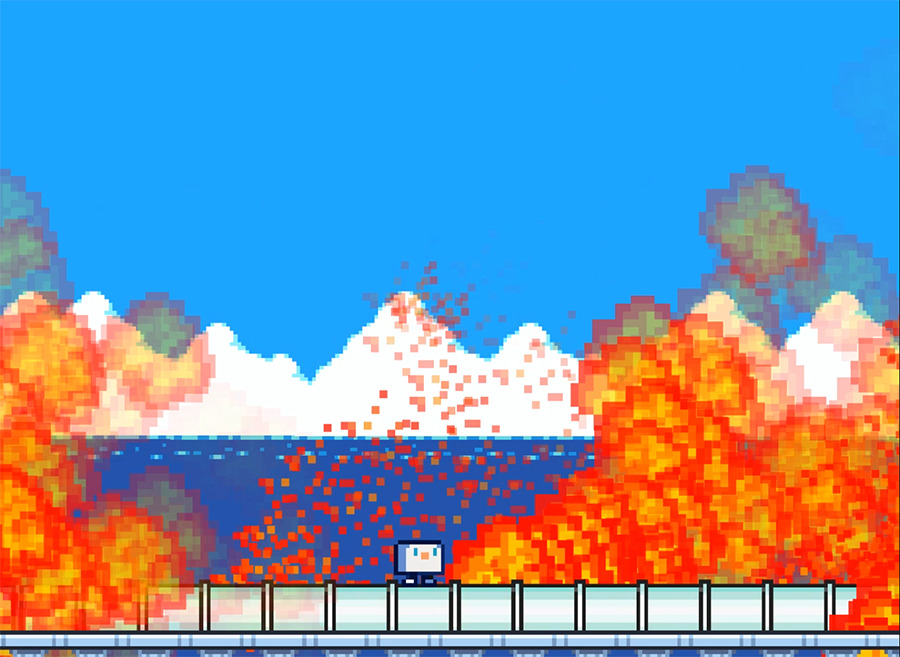

오주영, 〈기대치 않은 풍경〉, 2020, 비디오 게임, 게임 컨트롤러, 90x30x124cm, 게임 아케이드 인스톨레이션

©오주영

오주영, 〈기대치 않은 풍경〉, 2020, 비디오 게임, 게임 컨트롤러, 90x30x124cm, 게임 아케이드 인스톨레이션

©오주영이처럼 오주영은 관객의 시지각적 체험을 유도하고 기술과 상호작용을 할 수 있는 환경을 마련하는 작업을 해왔다. 이러한 맥락에서 그의 작업은 게임의 형태로도 제시되어 왔다. 예를

들어, 〈기대치 않은 풍경〉(2020)은 AI 기술의 성과 이면에 가려져 있던 몰이해, 우연한 성과로 발전되어온

역사, 새로운 편리함의 부작용 등 시사적 문제점을 지적하는 게임형 미디어 작업이다.

작가는 기술이 가진 제반 환경과 그 기술의 함의에 대해 질문하며, 게임

아케이드의 내러티브를 빌려 기술을 다각적 시선으로 바라본다. 게임은 각 ‘AI가 구현되는 물리적 공간’, ‘공간 시스템 구현을 위한 자원’, ‘우연한 연구적 성과’라는 주제로 구분되는 총 3단계의 스테이지로 구성되어 있다.

오주영, 〈기대치 않은 풍경〉, 2020, 비디오 게임, 게임 컨트롤러, 90x30x124cm, 게임 아케이드 인스톨레이션

©오주영

오주영, 〈기대치 않은 풍경〉, 2020, 비디오 게임, 게임 컨트롤러, 90x30x124cm, 게임 아케이드 인스톨레이션

©오주영게임의 시점은 2048년 근미래의 교육용 모델 AI ‘티모’를 중심으로 전개된다. 티모는

공장에서 도망쳐 나와 진정한 자신의 근원을 찾아 떠난다. 그 과정에서 자신을 개발한 연구자를 찾아가

어떻게 자신을 만들고 있는지 확인하게 되고, 자신이 학습하는 환경들을 모두 흡수해 모양이 점차 변형되기

시작한다.

결말에는 최초의 뉴런 모델이 대왕 오징어에게서 출발했다는 AI의 역사가

숨겨져 있다. 작가는 거대한 크기의 대왕 오징어의 뇌신경망을 모델로 삼아 오늘날 뉴런 네트워크의 모델이

완성되었다는 의외의 지점에 착안하여, 기술에 대한 기존의 인간 중심적인 관점에서 벗어나 어떻게 과학기술이

제반 환경과 의외성 안에서 발전해 왔는지 게임을 통해 체험해 볼 수 있도록 한다.

오주영, 〈쥐들에게 희망을〉, 2020, 비디오 게임, 게임 컨트롤러, 90x30x124cm, 게임 아케이드 인스톨레이션

©오주영

오주영, 〈쥐들에게 희망을〉, 2020, 비디오 게임, 게임 컨트롤러, 90x30x124cm, 게임 아케이드 인스톨레이션

©오주영또 다른 오주영의 게임 작업 〈쥐들에게 희망을〉(2020)에서 관객은

피실험체인 연구자의 쥐가 되어 연구자 P가 겪는 실패의 기록을 경험하게 된다. 관객은 게임에서 실험용 쥐를 조작하며 상징적으로 구현된 스테이지를 통과하는 과정을 통해 과학적 진실 발견의

어려움과 의도치 않게 뒤따르는 희생을 직접 경험한다.

게임의 과정에서 반드시 체험할 수밖에 없는 반복적인 실패의 경험들은 과학적 진실들이 딛고 서 있는 불완전한 근간을

상기시킨다. 오늘날 우리의 일상은 수많은 과학적 연구의 결과물로 둘러싸여 있지만, 실제로는 그 복잡하고 다양한 과학적 성과를 깊이 있게 이해하는 일은 사실상 불가능하다. 오주영은 관객이 직접 조작하고 몰입할 수 있는 게임을 통해, 우리의

일상에 스며들어 있는 과학 기술 이면의 불완전함을 드러낸다.

오주영, 〈황조롱이 드론〉, 2022, PC 게임, AI 트래킹 카메라, 조류 드론,

네온사인, 가변 크기 ©오주영

오주영, 〈황조롱이 드론〉, 2022, PC 게임, AI 트래킹 카메라, 조류 드론,

네온사인, 가변 크기 ©오주영최근 오주영은 기후 위기와 이동성 기술, 환경 자원과 돌봄을 주제로

하는 작업들을 선보이고 있다. 예를 들어, 2022년 《제로원

데이 2022》에서 발표한 〈황조롱이 드론〉(2022)은

기술의 사용 대상을 “새”로 치환해 돌봄을 제공하는 생체모방

AI 드론 작업이다.

이 작업은 인간환경에 가장 잘 적응한 한국의 텃새인 매과 황조롱이를 통해 근미래 인간과 비인간의 생태계간의 적응과

공존을 위한 기술을 제안한다. 황조롱이는 천연기념물 323-8호로

지정된 텃새로, 1999년도 한국에 단 49마리만 발견되었으나

도시생태계에 적응하며 연간 300마리를 웃돌고 있는 개체이기도 하다.

〈황조롱이 드론〉은 도심내 다양한 텃새들의 어미새 역할을 하는 동시에 텃새들과 소통을 하거나 조류충돌을 막도록

맹금류의 울음소리를 모방하며 새들을 쫓기도 한다

오주영, 〈유조키움센터〉, 2023, 《2023

부산모카 플랫폼: 재료 모으기》 전시 전경(부산현대미술관, 부산, 2023) ©오주영

오주영, 〈유조키움센터〉, 2023, 《2023

부산모카 플랫폼: 재료 모으기》 전시 전경(부산현대미술관, 부산, 2023) ©오주영이듬해 부산현대미술관에서 열린 《2023 부산모카 플랫폼: 재료 모으기》에서 오주영은 연구원이자 기획자인 김도연, 키네틱아티스트인

김정은과 협업하여 을숙도 철새 도래지를 위한 ‘유조키움센터’ 프로젝트를

선보였다. ‘유조키움센터’는 쇠제비갈매기의 서식지인 낙동강

하구 모래톱의 쇠제비갈매기의 둥지를 모티프로 한다. 황조롱이를 본 딴 로봇 드론 〈황조롱이 드론〉은

유조키움센터에서 철새인 쇠제비갈매기를 돌보는 역할로 고용되어 인간, 기술이 합심해 자연을 키우고 돌보는

세계관을 제시한다.

이와 함께 설치된 사운드 작업 〈유조상호작용〉(2023)은 새들의

감각을 인간의 시점으로 이해하기 위한 설치물로, 일종의 인큐베이터처럼 새를 키우는 소리 환경(모래톱의 소리, 사람, 천적

새의 경고 소리, 인간의 소리)을 실제 2023년 낙동강 하구 쇠지베갈매기 둥지의 서식 분포 및 좌표를 참고해 미술관의 공간에 추상적 좌표로 구축했다.

오주영, 〈유조키움센터〉, 2023, 《2023

부산모카 플랫폼: 재료 모으기》 전시 전경(부산현대미술관, 부산, 2023) ©오주영

오주영, 〈유조키움센터〉, 2023, 《2023

부산모카 플랫폼: 재료 모으기》 전시 전경(부산현대미술관, 부산, 2023) ©오주영작가는 ‘유조키움센터’를

통해 관객으로 하여금 종간, 또는 종 내에 위치하는 쇠제비갈매기 둥지의 네트워크(Nestedness)를 기술의 도움을 받아 감각하고 이해하게 한다. 이러한

청각적 공간 안에서의 경험을 통해 작가는 지구를 살아가는 모든 생명들이 독립적으로 존재하는 것이 아닌 함께 돌보고 키우는 관계자로서 서로를 감각하며

살아간다는 사실을 체감하게 만든다.

이처럼 오주영은 우리의 일상 속 자연스럽게 스며들어 있는 과학 기술이 어떠한 방식으로 존재해 왔고 우리의 인식은

어떠한 영향을 받아 왔는지 파고드는 동시에, 인간 중심적 기술을 전유해 그 기술이 지닌 의미와 미래적

가능성을 작품을 통해 제안해 오고 있다. 이를 위해 작가는 기계와 비인간의 행위성에 대한 새로운 사유를

중심으로 작품을 제작하는 등 고도로 발전해 가고 있는 기술사회에서 비인간과의 더 나은 공존을 모색해 볼 수 있는 기회를 마련한다.

”오늘날 과학은

인간 존재를 단지 물리적 과정으로 환원하며 “마음(mind)”을

해부하려고 한다. 이러한 환원주의적 접근은 복구할 수 없는 것을 상실할 위험을 안고 있다. 하지만 이러한 상실 속에서도 새로운 형태의 창발적 재구성(emergent

recomposition)이 나타날 가능성 또한 존재한다. 나의 작업은 바로 이 위기와

그 가능성을 다룬다.” (오주영, 작가 노트)

오주영 작가 ©오주영

오주영 작가 ©오주영오주영은 홍익대학교에서 시각디자인을 전공하였으며, 카이스트 문화기술대학원에서

석사학위를 받고 박사과정을 수료했다. 개인전으로는 《불가능한 조감도》(탈영역우정국, 서울, 2024), 《부적절한 조감도》(공간일리, 서울, 2022), 《내가

무엇을 모르는지 알자》(플레이스막 2, 서울, 2020), 《주사위 게임》(백남준아트센터, 용인, 2020) 등이 있다.

또한 작가는 《2023 부산모카 플랫폼: 재료 모으기》(부산현대미술관, 부산, 2023), 《생성세대(生成世代)_

Generation that Generates》(아트센터 나비, 서울, 2023), 《투유: 당신의

방향》(아르코미술관, 서울,

2022), 《온라이프》(경남도립미술관, 창원, 2022), 《게임과 예술: 환상의 전조》(대전시립미술관, 대전, 2021) 등

다수의 단체전에 참여한 바 있다.

오주영은 2024년 국립현대미술관 고양레지던시 뉴미디어 다원 선정

작가로 선정되었으며, 2019년 오스트리아 Ars

Electronica에서 IEEE BRAIN WINNER상을 수상하였고, 2017년 ART+SCIENCE COLLIDE에서 최우수상을 받은

이력이 있다.

References

- 오주영, Jooyoung Oh (Artist Website)

- 백남준아트센터, 랜덤 액세스 프로젝트 작가 – 오주영 (Nam June Paik Art Center, Random Access Project Artist – Jooyoung Oh)

- 아레나, 가상공간의 가치, 2022.03.10

- 플레이스막, 내가 무엇을 모르는지 알자 (PLACKMAK, Let’s Know What I Don’t Know)

- 대전시립미술관, [게임과 예술: 환상의 전조] 아티스트 토크 I 오주영 (Daejeon Museum of Art, [Game and Art: Auguries of Fantasy] Artist Talk I Oh Jooyoung)

- 오주영 인스타그램, 황조롱이 드론 (Jooyoung Oh’s Instagram, Kestrel Drone)

- 탈영역우정국, 불가능한 조감도 (Post Territory Ujeongguk, Displaced Impossibility: A View from Out of Place)

- 부산현대미술관, [리플렛] 2023 부산모카 플랫폼: 제료 모으기 (Busan Museum of Contemporary Art, [Reflet] 2023 BusanMoCA Platform: Ingredients Mining)