베를린을 기반으로 활동하고 있는 무니페리(b. 1990)는 사회문화적

맥락이 만들어 내는 다양한 알레고리와 담론을 탐구해 왔다. 그 중에서도 작가는 A와 B 중 어느 쪽에도 속하지 않는 소위 ‘이중 구속’ 존재라는 개념을 탐구해 오며, 사회의 주류적 시선에서 배제된 존재들을 리서치 기반의 영상 작업으로 가시화해오고 있다.

무니페리, 〈무저갱으로 들어가라고 명령하지 말아 주소서〉, 2019, 단채널 비디오, 17분 36초 ©무니페리

무니페리의 작업에서 다루어지는 ‘이중 구속’의 존재들이란, 주류에서 두 번 빗겨 난 존재로 타자의 타자를 의미한다. 즉 작가는 A 또는 B 어느

한 곳에 소속되지 못하고 ‘불온한’ 존재가 된 대상에 관심을

둔다. 그는 이러한 불온한 존재들이 사회가 낳은 이분법적 경계를 온전하게 작동하지 못하도록 하는 장치가

된다고 보며, 이들로부터 새로운 이야기의 가능성을 찾았다.

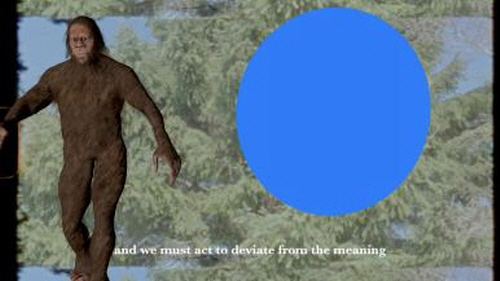

이러한 관심에 기반해 작가는 사회적으로 규정된 경계의 틈사이를 오가거나 흐리는 서사를 직조해 낸다. 이를 테면, 2019년 영상 작업 〈무저갱으로 들어가라고 명령하지

말아 주소서〉는 비거니즘과 페미니즘의 교차성을 탐구하면서 의미에 종속된 것들의 틈을 찾아보고자 하는 시도를 담고 있다.

무니페리, 〈무저갱으로 들어가라고 명령하지 말아 주소서〉, 2019, 단채널

비디오, 17분 36초 ©무니페리

무니페리, 〈무저갱으로 들어가라고 명령하지 말아 주소서〉, 2019, 단채널

비디오, 17분 36초 ©무니페리작가는 이 작업에서 내가 아닌 ‘너의 상태’로서의 타자성이 아닌, 내 안에 이미 들어와 있는 타자, 그리하여 ‘나’이면서도

‘너’인 상태이며 나를 나로서 온전하지 못하게 하는 존재에

대해 이야기한다. 이러한 타자의 범위에 따라, 이 작업에서

타자는 나와 다른 인간 존재를 지시하는 것에서 그치지 않고 작업에 등장하는 돼지, 양 같은 동물 존재를

모두 포괄한다.

작품은 다른 종과의 공존에 대한 사유를 끌어올 뿐 아니라, 함께하는

이 과정이 결코 매끄럽거나 아름다운 일이 아니며 오히려 시끄럽기도 하고 질척거리는 일임을 암시한다.

무니페리, 〈빈랑시스〉, 2021, 3채널 영상, VHS/8,16mm/4k, 스테레오사운드 ©무니페리

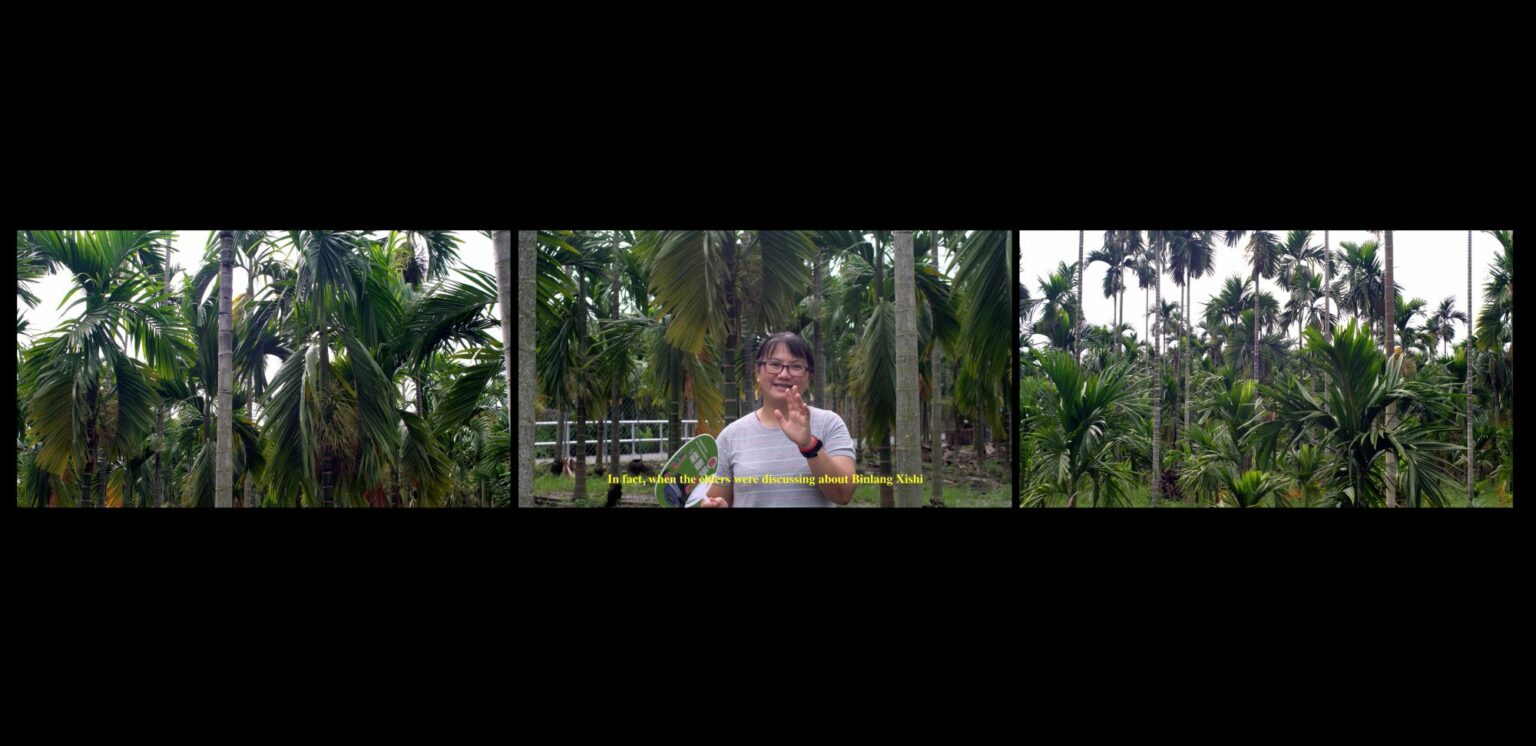

무니페리, 〈빈랑시스〉, 2021, 3채널 영상, VHS/8,16mm/4k, 스테레오사운드 ©무니페리2021년 씨알콜렉티브에서 열린 개인전 《빈랑시스》에서는 다양한 사회적

맥락들이 만들어낸 오염의 알레고리에 대해 탐색했다. 영상 작품 〈빈랑시스〉(2021)는 성노동자의 경계에 아슬아슬하게 서 있는 존재들을 다룬다.

전시의 제목이자 작품의 제목인 ‘빈랑시스(Binlang Xishi)’는 열대지방에서 자라는 열매 빈랑(檳榔, Betel nut)’을 판매하는 젊은 여성을 지칭하는 말이다. 카페인과

같은 각성 효과와 약간의 환각 효과를 주는 빈랑은 대만과 동아시아 일대에서 기호식품의 일종으로 활발하게 유통되어 왔다.

이러한 효과로 인해 거친 육체노동을 하는 남성들이 주 고객층을 이루었고, 빈랑시스들은

더 많은 모객을 위해 더 자극적인 방식으로 신체를 노출하고 대로변에 작은 부스를 차리는 전략을 택했다. 그러나 2002년, 대만 내 빈랑의 유통이 불법화됨에 따라 성노동자의 경계에

있던 빈랑시스들은 다시 한번 양지의 경계에서 미끄러지게 된다.

《빈랑시스》 전시 전경(씨알콜렉티브, 2019) ©씨알콜렉티브

《빈랑시스》 전시 전경(씨알콜렉티브, 2019) ©씨알콜렉티브무니페리는 이 작품을 통해 ‘얼룩진 존재’들에 대해 이야기하고자 했다고 말한다. 인간 보편의 기준으로부터 생물학적으로, 그리고 사회경제적으로 두 번이나 추락한 빈랑시스들은 소위 ‘더러운

존재’로 손쉽게 간주된다. 이에 대해 작가는 “더러움이란 무엇인가?” 그리고 “그렇다면

도대체 깨끗하다는 것은 무엇인가?”라는 질문을 던지며, ‘더러움’에 전제된 긍정과 부정의 이분법을 허물고 그것의 개념을 전복시킬 것을 요청한다.

영상은 각각 한국, 타이완, 베를린을

배경으로 한 3개의 챕터로 구성된다. 한국에서 촬영한 첫

번째 챕터는 판소리로 막을 여는데, 여기서 소리꾼은 ‘추락한

존재’에 대한 노래를 부른다. 가사 속 ‘추락한 존재’들은 시간과 공간 어느 것도 특정할 수 없는, 부유하는 상태로 묘사된다.

무니페리, 〈빈랑시스_chapter 1〉,

2021, 3채널 영상, VHS/8,16mm/4k, 스테레오사운드 ©무니페리

무니페리, 〈빈랑시스_chapter 1〉,

2021, 3채널 영상, VHS/8,16mm/4k, 스테레오사운드 ©무니페리그 중, “하늘에 붕 떠서 내 몸을 바라보니 내 발이 고구마였다가

옥수수였다가 동과, 조롱박 가지가 되더라”라는 내용의 가사는

대만의 소설가 리앙(李昂)의

소설 『눈에 보이는 귀신』을 착안하여 작성되었다. 작가는 “부유해

내 몸을 바라봤다”라는 책의 한 구절을 읽으며, 다수의 성

노동자들이 해리현상을 겪고 있다는 사실, 그리고 그것의 증상 중 하나로 육체와 분리된 채 내 몸을 바라보는

경험을 겪는다는 사실과 겹쳐보았다.

더불어 가사는 한국 성매매의 역사를 기술하는 책들을 참조하여 작성되는 등 시공간을 초월해 언제 어디에서나 존재해온

‘더럽고 타락한’ 이들의 삶을 호명한다.

무니페리, 〈빈랑시스_chapter 2〉,

2021, 3채널 영상, VHS/8,16mm/4k, 스테레오사운드 ©무니페리

무니페리, 〈빈랑시스_chapter 2〉,

2021, 3채널 영상, VHS/8,16mm/4k, 스테레오사운드 ©무니페리이어서 대만 타이완에서 촬영된 두 번째 챕터에서는 본격적으로 빈랑시스의 이야기가 전개된다. 영상에는 빈랑 산업을 둘러싼 두 종류의 노동자가 등장하는데, 한

명은 빈랑 열매를 기르는 농부이며 다른 한 명은 빈랑을 판매하는 서비스직 노동자, 즉 빈랑시스이다.

영상에서 농부는 빈랑을 둘러싼 ‘더러움’에 대한 역사를 이야기하며 정치적, 사회적 규제들이 빈랑에 덧씌운

‘더러움’의 오명에 대해 토로한다. 직접적으로 말을 하지는 않지만 농부에게 빈랑시스는 자신의 노동의 결실에 흠결을 만들어 내는 ‘불온한’ 존재일 것이다. 한편, 빈랑샵을 운영하고 있는 두 명의 빈랑시스들은 자신들을 둘러싼 시선에 대해 다음과 같은 질문을 던진다.

“빈랑시스는 불온한 존재인가?”

“그렇다 한들 그게 뭐 어떻다는 것인가?”

《빈랑시스》 전시 전경(씨알콜렉티브, 2019) ©씨알콜렉티브

《빈랑시스》 전시 전경(씨알콜렉티브, 2019) ©씨알콜렉티브영상에서 무니페리는 옳고 그름이라는 이분화된 기준으로 누군가를 대변하지도, 그렇다고

부정하지도 않은 채 빈랑을 둘러싼 이들 사이의 무수한 이야기들을 보여줄 뿐이다. 작가가 ‘더러움’의 전복을 위해 취하는 태도는 빈랑시스를 비롯한 불온한 이들을

가르는 이분법에 온전하게 설명되거나 포섭되지 않는 틈을 찾아내는 것이다.

작가는 다양한 이야기가 교차하고 계속해서 미끄러지는 틈을 통해 무엇으로도 규정될 수 없는 다른 곳으로의 점프가

가능해진다고 믿는다. 이에 대한 메타포적 장치로써 작가는 영상 속 빈랑시스들이 마치 무언가를 알고 있는

듯한 미소를 머금으며 ‘포털’을 통과하는 장면이나 전시장

창 전체를 메우는 푸른색 구멍을 만들어 두었다.

두 번 떨어지는 존재, 즉 타락(떨어질

타(墮) 떨어질 낙(落))한 존재들은, 시공간이 파편화되어 있을 ‘포털’ 너머의 공간에서 더 이상 위에서 아래로도, 깨끗한 것에서 더러운 것을 향해서도 추락하지 않게 된다. 즉 그곳에서

‘추락한 존재’들은 어느 곳에 이를 필요도, 더러움의 오명을 벗기 위해 노력할 필요도 없다.

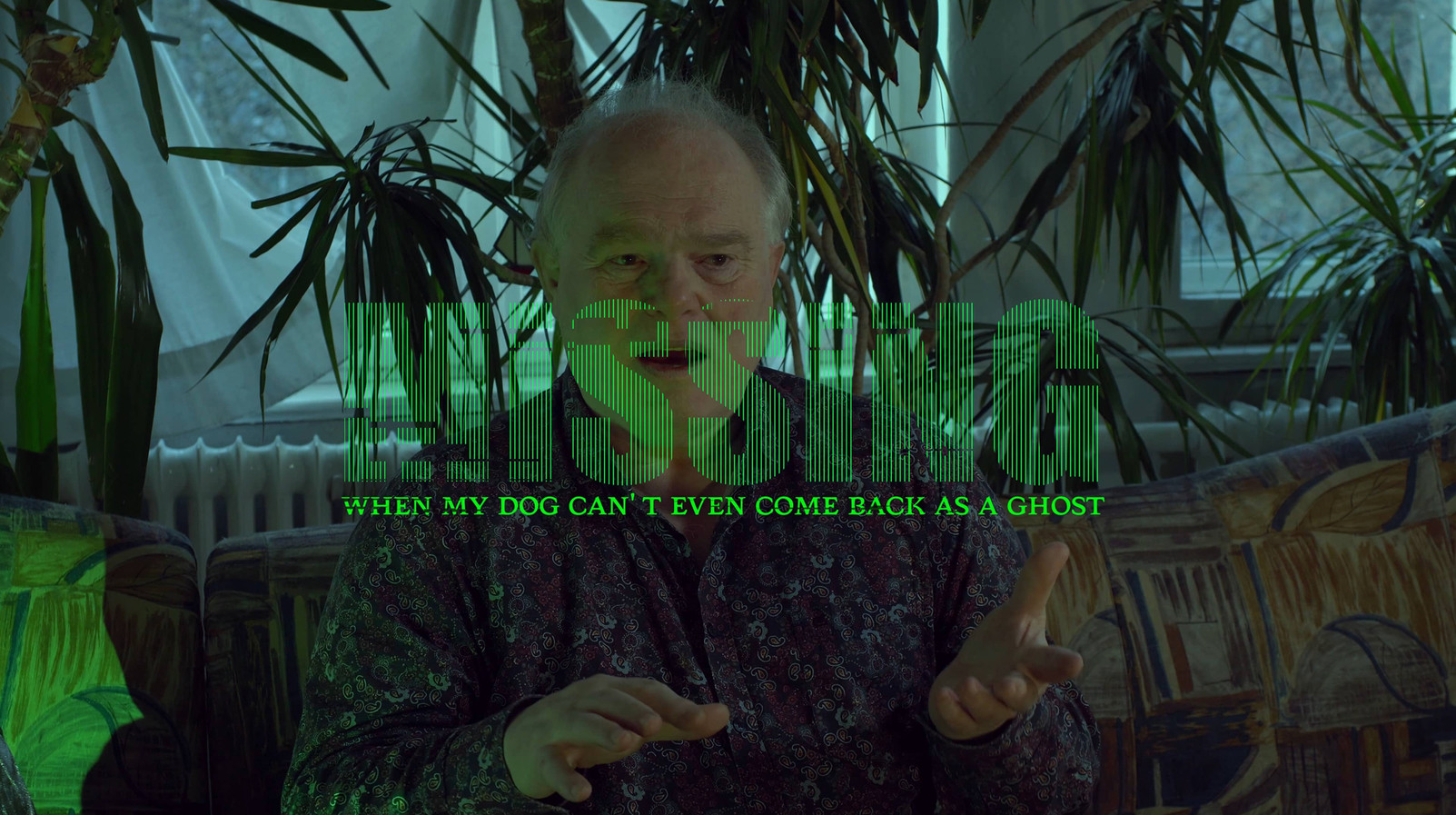

무니페리, 〈실종: 유령으로 돌아오지 못하고(트레일러)〉, 2021, 단채널 영상, 5분

20초 ©무니페리

무니페리, 〈실종: 유령으로 돌아오지 못하고(트레일러)〉, 2021, 단채널 영상, 5분

20초 ©무니페리이어서 무니페리는 ‘반려동물 복제’에

관한 논의를 실종과 애도에 대한 사유를 통해 탐구하고, 더 나아가 동물복제가 왜 여성주의 관점에서 재고되어야

하는지 대리모 산업과 연관시킨 영상 프로젝트 ‘실종: 유령으로

돌아오지 못하고’(2021-)를 진행하기 시작했다.

보통 동물복제 산업에 관한 논의가 진행됨에 있어서 윤리적인 잣대로 동물권을 주장하며 그것에 대한 찬반을 논하곤

하지만, 무니페리는 이를 ‘애도’라는 심리적 반응과 ‘윤회’ 사상을

주요 키워드로 삼아 탐구한다.

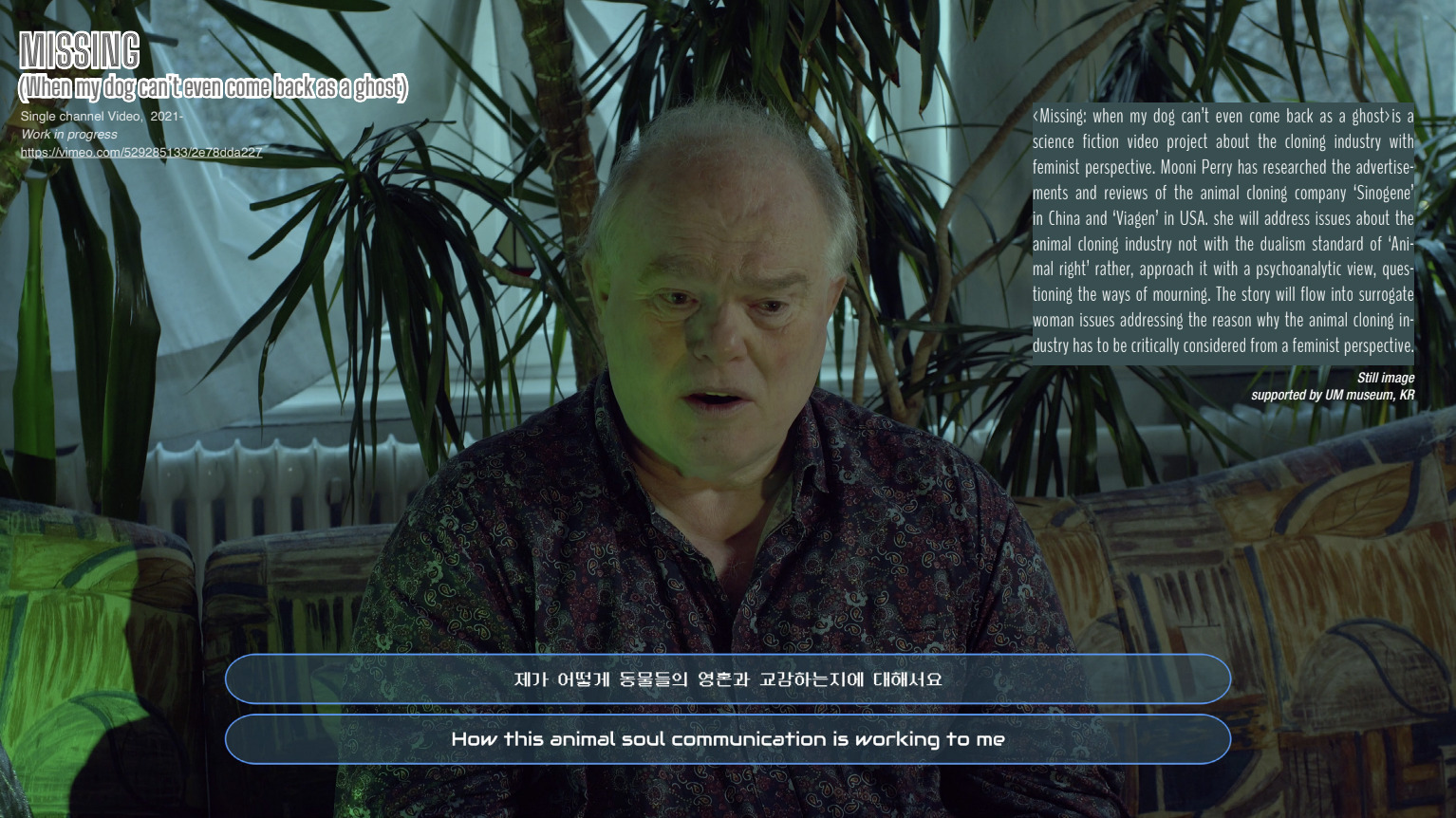

무니페리, 〈실종: 유령으로 돌아오지 못하고(트레일러)〉, 2021, 단채널 영상, 5분

20초 ©무니페리

무니페리, 〈실종: 유령으로 돌아오지 못하고(트레일러)〉, 2021, 단채널 영상, 5분

20초 ©무니페리반려동물 복제에 대해, 작가는 사랑하는 대상을 잃어버렸을 때의 상실감과

공백을 극복하고자 행해지는 ‘인위적인 봉합’이라 보았다. 그리고 이러한 심리적 반응에 의한 인위적인 행위가 틈, 즉 세계의

균열을 과연 온전히 봉합될 수 있는지, 그리고 꼭 봉합을 해야만 하는지에 대한 의문으로 이어졌다.

아울러 작가는 잃어버린 대상의 육체를 복제할 수 있다면 그 영혼은 어디로 가는 것인지 사유했다. 죽음과 그 이후에 대한 불교적 관점에 주목한 작가는, 사람이 죽은

뒤에 명부에 들지도 못하고 이승을 떠도는 혼령, 즉 죽음을 받아들이지 못해 윤회의 수레바퀴에 들어가지

못한 혼령인 ‘중음신(中陰身)’에 관심을 가졌다.

죽은 것도 산 것도 아닌 그 중간 단계에 있는 어떤 영(靈)을 뜻하는 중음신은, 생명복제라는 인위적인 봉합으로 인해 생을 다했음에도

불구하고 이승에 계속 붙들리게 되는 반려동물들의 존재와 빗대어진다.

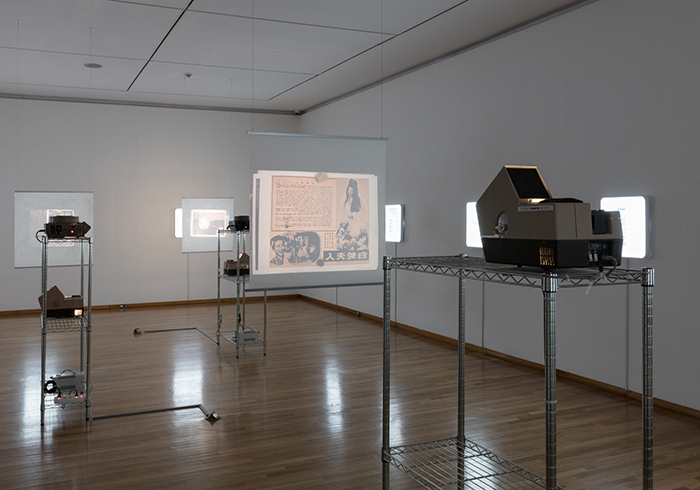

무니페리, 〈리서치 위드 미 , 실종 : 유령으로도 돌아오지 못하고〉, 2022, 리딩 스크립트, 라이트 박스, 환등기, 가변설치, 《2022 금호영아티스트 2부》 전시 전경 ©금호미술관

나아가 무니페리는 동물복제 산업이 여성의 신체에 의존하여 굴러가는 산업임을 지적한다. 동물복제산업은 하나의 생명을 위해 수많은 여성 신체를 필요로 하며, 완벽하게

복제하기 위해서는 무수한 생명들이 연이어 출산을 하고 죽임을 당해야 한다.

작가는 이러한 동물복제에 연루되는 존재들을 인간으로 치자면, 의뢰인은

복제될 만한 가치가 있는 사회경제적으로 높은 계층의 어떤 존재인 반면 대리모 여성의 몸은 “소모될 수

있는, 대체될 수 있는 네크로폴리티컬(necropolitical)한

신체, 즉 죽음생명정치적인 존재”로 여겨진다는 지점에 주목했다.

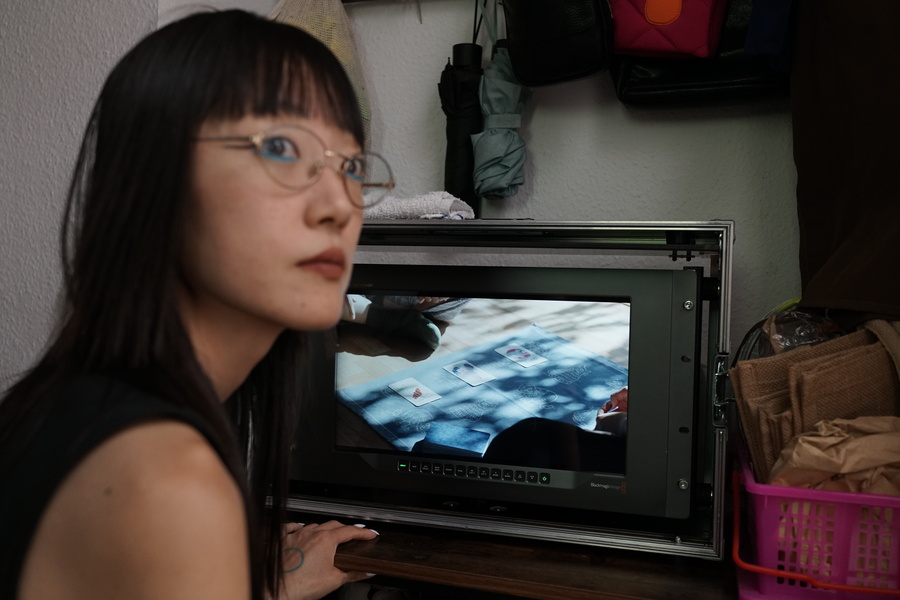

무니페리, 〈리서치 위드 미 , 실종 : 유령으로도 돌아오지 못하고〉, 2022, 리딩 퍼포먼스, 가변설치, 《2022 금호영아티스트 2부》 전시 전경 ©금호미술관

2022년 금호미술관에서 열린 《2022

금호영아티스트 2부》에서 무니페리는, 이와 같은

동물복제 산업에 관한 리서치 자료를 스크립트 낭독과 소리로 전달하는 퍼포먼스, 그리고 그 문헌들의 시각

자료로 구성되는 작업 〈리서치 위드 미, 실종 : 유령으로도

돌아오지 못하고〉(2022)를 선보였다.

영상, 퍼포먼스, 아카이브

설치 등으로 구성된 이 작업은, 실종과 애도, 몸을 바라보는

각기 다른 존재론들, 윤회와 관련된 이야기들을 복제 산업과 교차시킨다.

그리고 이전 작업인 〈빈랑시스〉와 연결하며, 두 프로젝트 간에 중첩되는 지점과 그 안에

복잡하게 얽혀 있는 여러 개념을 파편적으로 제시함으로써 담론 안에서 이분법으로 온전하게 설명될 수 없는 틈을 드러낸다.

이후 무니페리는 본 프로젝트를 동양풍 판타지물로 발전시켰다. 작가는

동아시아의 고전 문학에 중요한 요소로 등장하는 ‘환상성’에서

발견한 비인간과 젠더 연관성을 질문하고, 존재의 사라짐을 다루는 복제산업과 종교적 윤회 이야기를 오가며

기이하게 확장되는 “나”의 경계와 그 가능성을 더듬는다.

무니페리, 〈EL〉, 2025, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 34초 ©국립현대미술관

현재 국립현대미술관 과천에서 열리고 있는 《젊은 모색 2025》에서

무니페리는 아시아의 역사와 정체성에 대한 그의 지속적인 관심을 바탕으로 제작된 단편 픽션 영화 〈EL〉(2025)을 선보이고 있다. 중국 현지에서의 리서치와 촬영을 거쳐

제작된 이 영상 프로젝트는, 일제강점기 만주에 대한 리서치를 바탕으로 진행되었다.

영상은 타의 또는 자의로 만주로 이주한 뒤 결국 고향으로 돌아가지 못한 조선인 여성들의 이야기를 중심으로 전개된다. 만주국 설립과 밀접한 연관이 있는 중국 선양의 랴오닝 호텔(구 야마토

호텔)에서 촬영된 영상은 두 명의 주인공의 현실과 꿈이 중첩되며 만주로 간 조선인들의 과거와 현재를

연상케 한다.

무니페리, 〈EL〉, 2025, 단채널

영상, 컬러, 사운드,

34초 ©국립현대미술관

무니페리, 〈EL〉, 2025, 단채널

영상, 컬러, 사운드,

34초 ©국립현대미술관이 작품은 구체적인 서사를 기반으로 하거나 역사적 사실을 직접적으로 서술하지는 않지만, 역사의 시간이 두껍게 내재된 촬영지인 랴오닝 호텔과 근대기 아시아 여성의 정형성에서 벗어난 주인공들을 통해

재맥락화 되어야 할 역사의 무게를 전달한다. 작가는 과거와 현재, 현실과

꿈을 넘나들며 역사와 정체성의 복잡한 층위를 탐구한다.

이처럼 무니페리는 페미니즘, 도교와 전통, 동아시아 퓨처리즘 등 아시아 정체성 전반에 대한 리서치를 기반으로 하는 작업들을 진행해 왔다. 작가는 서로 상관없어 보이는 분절된 요소들을 수직, 수평으로 직조하여

독특한 서사를 만들어 낸다. 그의 작업은 다양한 경계와 틈을 교차하는 존재들을 등장시키며, 우리가 살아가는 세상은 단순히 이분법적인 논리로 이해될 수 없는, 즉

온전하게 설명될 수 없는 틈으로 가득한 복잡하고 혼종적인 곳임을 상기시킨다.

”제가 탐구하는 주제 안에서 ‘틈’, 혹은 ‘경계’라고 할 수 있는 것들은 매우 중요합니다. (…) 주류가 A라고 했을 때, 어떤 존재가 A에서

미끄러지게 되면 B로서 자리를 잡게 됩니다. 하지만 제가

정말로 관심을 가지고 있는 것은 B에서 한 번 더 미끄러진 존재들입니다.

이런 A도 B도 아닌 ‘불온한

존재’가 된 대상에 관심이 많아요. 그리고 이 불온한 존재들이

A와 B를 온전하지 못하게 작동하는 어떤 장치가 된다고 생각합니다. 저는 이 불온성에서야말로 진짜 새로운 이야기가 시작된다고 생각을 하거든요.” (무니페리, 앨리스온 인터뷰 중)

무니페리 작가 ©국립현대미술관

무니페리는 홍익대학교 회화과를

졸업하고 영국왕립예술학교에서 석사과정을 마쳤다. 현재 베를린을 기반으로 작업을 하고 있으며, 2021년부터 다국적의 동료들과 함께 플랫폼 아프사(AFSAR)를

운영하며 각종 리서치와 창작 활동을 공유하고 있다.

개인전으로는 《Missings: From Baikal to Heaven Lake, from Manchuria to Kailong

Temple》(Westfälischer Kunstverein, 뮌스터, 2024-2025), 《빈랑시스》(씨알 콜렉티브, 서울, 2021), 《Mooni

Perry》 (Bureaucracy Studies, 로잔,

스위스, 2020), 《횡단》 (탈영역 우정국, 서울, 2019) 등이 있다.

또한 작가는 《젊은 모색 2025》 (국립현대미술관, 과천, 2025),

《이중:작동:세계:나무》 (탈영역 우정국, 서울, 2024), 《이중:작동:세계:나무》 (탈영역 우정국, 서울, 2024), 제12회 서울미디어시티비엔날레(서울시립미술관, 서울, 2023),

《땅속 그물 이야기》 (아르코미술관, 서울, 2022), 《2022 금호영아티스트》 (금호미술관, 서울, 2022) 등

다수의 단체전에 참여한 바 있다.

References

- 무니페리, Mooni Perry (Artist Website)

- 이상엽, [서문] 살아 있는 관계 (Rhii Sangyeop, [Preface] Living Relation)

- 앨리스온, [인터뷰] 불온한 존재들에 대하여 Part 1: 무니페리 Mooni Perry, 2022.06.27

- 탈영역 우정국, 무니페리 개인전_횡단 (Post Territory Ujeongguk, Monni Perry Solo Exhibition_Traversing)

- 씨알콜렉티브, [서문] 무니페리 개인전: 빈랑시스檳榔西施 (CR Collective, [Preface] Mooni Perry Solo Exhibition: Binlang Xishi 檳榔西施)

- 금호미술관, 2022 금호영아티스트

2부 (Kumho Museum of Art, 2022 KUMHO

YOUNG ARTIST 2)

- 아르코미술관, 땅속 그물 이야기 (ARKO Art Center, The Fable of Net in Earth)

- 탈영역 우정국, 이중:작동:세계:나무 (Post Territory Ujeongguk, Double:Binding:World:Tree)