신민 (b.1985)의 작업은 자신이 직접 경험한 약자와 강자가 분리되는

사회 구조에 대한 분노라는 감정에서 출발한다. 여러 겹의 종이로 만들어진 그의 조각은, 불합리한 사회에 대한 분노의 감정과 약자에 대한 연대의 의지를 표출하고 있다.

작가는 자본주의와 같은 현 시대의 거대 시스템 속에서 소외되고 대상화되는 약자들, 특히 여성 노동자의 삶을 예술을 통해 연대해 왔다. 신민의 인물

조각은 동시대의 나와 나의 주변인들, 그리고 제3자의 모습을

비추어 보게 하며, 소소하지만 따뜻한 위로를 건넨다.

신민, 〈경숙〉, 2006, 혼합재료, 14x16x18cm ©신민

신민은 초기 작업에서부터 자기 자신을 비롯한 여성들을 중심 소재로 삼아왔다. 작가는

두 눈을 부릅뜨고 눈물을 흘리거나, 눈 흰자가 빨갛게 충혈되어 있는 등 다소 기괴한 얼굴의 여성 두상을

만들고, 이들에게 친숙한 이름을 지어 붙였다.

이러한 작업은 한국에서 여성으로 살면서 겪은 답답한 상황들에 대한 작가의 반응으로 볼 수 있다. 신민은 그러한 상황에서의 “빡침”을

말로 하는 것이 어려워 사람들을 만들었다고 한다. 두 눈을 부릅뜨고 분노를 표출하는 ‘Crying Women’(2006-2010) 시리즈의 작은 여자 두상들은 작가가 자신의 내면에 꾹꾹 눌러 삼킨

감정들을 대변하고 있다.

신민, 〈딸기코의 딸들〉, 2010, 노트, 연필, 향불, 나무, 가변크기 ©신민

신민, 〈딸기코의 딸들〉, 2010, 노트, 연필, 향불, 나무, 가변크기 ©신민2011년 플레이스 막에서 열린 개인전 《딸기코의 딸들》에서는 ‘자신의 딸’이라 칭한 딸기코의 작은 소녀 형상들을 선보였다. 신민은 이 작은 조각들의 눈을 뚫고 그 안에 향을 피워 구멍 사이로 연기가 새어 나올 수 있도록 했다.

그리고 이 소녀들의 몸을 이루는 종이에는 작가가 사랑하는 사람들, 미워했던

사람들, 미안한 사람들에게 보내는 편지와 기도가 적혀 있다. 신민은

“딸들의 몸을 빌려, 향의 연기로” 자신의 마음을 전달하고자 했다.

신민, 〈딸기코의 딸들〉, 2011, 노트, 연필, 향불, 나무, 가변크기 ©신민

신민, 〈딸기코의 딸들〉, 2011, 노트, 연필, 향불, 나무, 가변크기 ©신민이러한 편지 쓰기 행위는 당시 돈을 벌기 위해 그림을 그리려 할수록 작업이 마음처럼 되지 않는 상황에서 시작되었다. 신민은 막막한 상황을 돌파하고자 술술 써지는 ‘편지 같은 작업’을 하기로 하였고, 평소 편지 쓰던 종이와 연필, 그리고 신문지와 물풀로 찰흙인형에다 본을 떠서 자신의 마음을 담은 분신들인 〈딸기코의 딸들〉을 만들어 나갔다.

이처럼 신민의 작업은 직접 만든 조형물에 마음을 담아 보낸다는 점에서 주술적이기도 하다. 작가의 말에 따르면, 작업할 재료들을 자신의 방식대로 숙성하고, 마음의 준비를 마치면 분신사바를 하듯 어떤 이끌림에 따라 얼굴을 만들었다고 한다.

《장르 알레고리 – 조각적》 전시 전경(토탈미술관,

2018) ©신민

《장르 알레고리 – 조각적》 전시 전경(토탈미술관,

2018) ©신민작가 또한 자신의 작업이 마치 주술적 행위와 같다고 말한다. 그는

초기 작업을 시작할 때부터 현재까지 종이를 주재료로 삼아 사람 형상의 부적을 만들어 왔다. 작가는 “이 조각을 보는 사람이 모든 위험에서 빗겨 나가기를” 기원하며, 종이를 붙이고, 문장을 반복하고,

얼굴을 만들어 낸다.

신민, 〈견상(犬狀)자세 중인

알바생〉, 2014, 맥도날드 프렌치프라이포대, 색연필, 상자, 스티로폼, 308x200x153cm

©신민

신민, 〈견상(犬狀)자세 중인

알바생〉, 2014, 맥도날드 프렌치프라이포대, 색연필, 상자, 스티로폼, 308x200x153cm

©신민한편 신민은 거대 외국계 프랜차이즈인 맥도날드에 취직하며 몸소 겪은 고강도 저임금의 현실에 대한 분노를 작업으로

풀어나갔다.

작가는 매일 엄청난 양의 감자튀김 포대 포장지가 버려지는 모습이 마치 한 번 쓰고 버려지는 값싼 노동력을 상징한다고

보았고, 이를 조각의 재료로 삼아 패스트푸드 점포 유니폼을 입은 노동자 군상을 만들기 시작했다.

신민, 〈견상(犬狀)자세 중인

알바생〉, 2014, 맥도날드 프렌치프라이포대, 색연필, 상자, 스티로폼, 308x200x153cm

©신민

신민, 〈견상(犬狀)자세 중인

알바생〉, 2014, 맥도날드 프렌치프라이포대, 색연필, 상자, 스티로폼, 308x200x153cm

©신민감자튀김 포대를 이용한 대표작 중 하나인 〈견상(犬狀)자세 중인 알바생〉(2014)은 실제 맥도날드 유니폼을 그려 입힌

인간 조각으로, 작가를 포함한 오늘날 청년들의 보편적인 상황과 자본주의 시대에 맥도날드가 갖는 상징성을

강렬하게 보여준다.

또한 이 조각들은 견상 자세라는 요가 자세를 취하고 있는데, 작가는

이를 통해 노동을 하고 얻은 병으로 인해 요가를 하며 치유하는 것이 과연 옳은 것인지에 대한 질문을 던진다.

《거대한 황금아치》 전시 전경(서교에술실험센터, 2015) ©신민

《거대한 황금아치》 전시 전경(서교에술실험센터, 2015) ©신민“행복의 나라”라는 맥도날드에서

일을 하는 서비스업 노동자들은 행복한 미소를 지을 것을 강제로 요구 받지만, 그의 종이 군상들은 눈을

부릅뜨고 입은 소리를 지르듯 벌려 있으며, 눈썹은 분노로 차 있다. 신민은

미소 짓지 않고, 친절하지 않은 그의 종이 조각들을 통해 서비스 미소로 가려진 억압된 감정을 터트리고

분노한다.

이후 작가는 신자유주의 아래 모든 서비스직 노동자는 약자일 수밖에 없다는 생각과 함께, 자신의 분노가 결코 맥도날드라는 대기업에만 향해 있지 않으며 불합리한 사회 구조 전반에 있음을 깨닫게 된다.

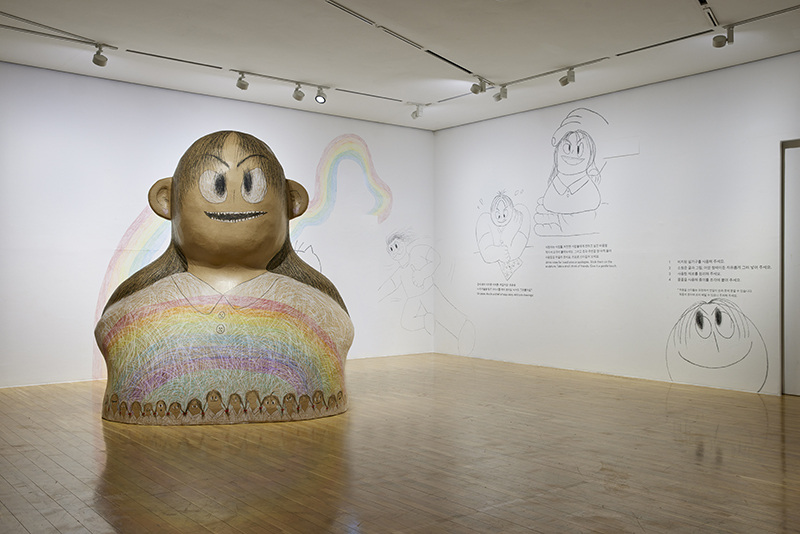

《조각충동》 전시 전경(서울시립 북서울미술관, 2022) ©신민

《조각충동》 전시 전경(서울시립 북서울미술관, 2022) ©신민이러한 경험을 바탕으로, 신민은 패스트푸드점, 카페, 음식점, 경찰서, 백화점 등 다양한 사회적 공간 안에서 흔히 볼 수 있는 검정 리본 머리망을 착용한 여성 서비스 노동자 군상을

만들기 시작했다. 여성 서비스직 노동자들 대부분이 착용해야 하는 검은색 머리망과 그 속에 잘 정돈된

머리카락은 한국 여성이 몸으로 체감하는 자본주의를 상징적으로 드러낸다.

《Semi

世美》 전시 전경(더 그레잇 컬렉션, 2022) ©신민

《Semi

世美》 전시 전경(더 그레잇 컬렉션, 2022) ©신민2022년 더 그레잇 컬렉션에서 열린 개인전 《Semi 世美》에서는 불안정한 고용환경 속에서 세상의 풍파를 힘겹게 맞는 우리 혹은 주변의 무수한 존재들을 ‘세미’라는 이름의 작은 인물 조각들로 대변하여 보여주었다.

프랜차이즈 노동자들이 흔히 사용하는 영어 닉네임에서 출발한 ‘세미’는 전시장 주변, 도심의 육중한 건물들 사이, 이름 모를 사무실 속에서 가짜 이름을 가슴팍에 달고 일하는 다양한 사람들을 담고 있다. 익살맞거나, 귀엽기도 하며, 저항적이기도

한 이 작은 조각들은 저임금 고강도 서비스직에 종사하는 수많은 청년들의 존재를 가시화하며, 이들이 한데

뭉쳐 있는 모습은 그들만의 강력한 연대를 보여준다.

신민, 〈같이 찍엉 ❤️〉, 2024, 종이, 연필, 스티로폼, 390x270x210cm, 《능수능란한 관종》 전시 전경(부산현대미술관, 2024) ©신민

신민, 〈같이 찍엉 ❤️〉, 2024, 종이, 연필, 스티로폼, 390x270x210cm, 《능수능란한 관종》 전시 전경(부산현대미술관, 2024) ©신민자신을 SNS 중독자라 밝힌 신민은 SNS를 통해 누군가의 의견에 ‘좋아요’를 누르고 서로를 태그하는 행위가 이 시대의 연대 행위라고 보았다. SNS 혹은

커뮤니티를 통해 같은 뜻을 가지고 각지에서 모인 고등학생 5명이 모여 단체샷을 찍고 있는 모습의 조각

〈같이 찍엉 ❤️〉(2024)은,

흑역사가 될지도 모르지만 서로를 응원하고 지지하는 순간의 모습을 상상하며 만들어졌다.

또한 신민은 “SNS 관종”으로서의

정체성을 하나의 예술적 전략으로도 활용한다. 사람들은 작가의 작품을 사진 찍고 각자의 SNS 계정에 퍼 나르며 작품들의 메시지 또한 인터넷 타임라인을 타고 확산된다.

관종은 그녀가 사회에 참여하는 방식이자, 예술의 확산 방식이다.

신민, 〈내 마음에 비친 내 모습〉, 2024, 혼합재료, 290x248x152cm, 《소원을 말해봐》 전시 전경(서울시립

북서울미술관, 2024) ©신민

신민, 〈내 마음에 비친 내 모습〉, 2024, 혼합재료, 290x248x152cm, 《소원을 말해봐》 전시 전경(서울시립

북서울미술관, 2024) ©신민2024년 북서울미술관에서 선보인 〈내 마음에 비친 내 모습〉(2024)은 누군가를 향한 작가의 마음을 담은 부적으로서의 조각에서 나아가 수많은 관객들의 마음이 한데 모일

수 있는 참여형 작업으로 제작되었다.

사찰의 탑 주변을 돌며 기도하는 모습에 착안하여 만들어진 이 조각은, 직접

관객이 조각 주변을 돌며, 종이에 소원을 적고, 직접 작품에

붙이며 만질 수 있도록 하였다. 신민은 이 작업을 통해 사람들에게 자신이 작업하는 방식을 가까이서 생생하게

참여해 보는 경험을 제공하고 싶었다고 한다.

보통 전시장에 설치된 작품은 대부분 공간에 박제되어 생명력을 잃기 마련이지만,

그의 조각은 작업 과정까지 그대로 노출할뿐 아니라 이 과정에 관객이 직접 참여해 같이 만들어 나가는 ‘살아 움직이는 조각’이다.

신민, 〈유주얼 서스펙트〉, 2025, 아트바젤 홍콩 2025 디스커버리즈 섹터 전시 전경 ©P21. 사진: MGM.

신민, 〈유주얼 서스펙트〉, 2025, 아트바젤 홍콩 2025 디스커버리즈 섹터 전시 전경 ©P21. 사진: MGM.이처럼 신민은 쉽게 변형되고, 찢어지고, 닳아 없어지는 연약한 물성을 지닌 종이를 재료로 삼아 동시대의 약자들, 특히

여성 노동자의 삶과 정념을 담아 왔다. 작가는 종이 위에 그들의 안녕을 기원하는 문장을 적고, 그들 대신 화를 내는 얼굴을 그리며 함께 연대하고 분노한다.

정형화되지 않는 종이와 연필의 유연한 물성은 작가의 마음과 맞물리며 작품에 생명력을 불어넣는다. 신민의 조각은 단지 형상이 아닌, 지금 이 현실을 살아 가는 수많은

여성들의 이야기이다.

”나는 예술이 좋다. 왜냐하면

예술은 사람들에게 감동을 주고 소외된 존재들에 대해 이야기할수있는 수단 중 하나라고 생각하기 때문이다.

나는 누구이며 우리들은 어떤 세상에서 살고 있는가. 일생의 수수께끼를

풀기위해 스스로 생각하려 애쓰는 투쟁의 행위가 예술이라고 생각하고, 여기서 나의 자존을 찾을 수 있어서

좋다.” (신민, 작가 노트)

신민 작가 ©아트바젤

신민 작가 ©아트바젤신민은 홍익대학교에서 기계・시스템디자인 공학을 전공한 뒤 서울을 기반으로 작업

활동을 이어오고 있다. 개인전으로는 《으웩! 음식에서 머리카락!》(P21, 서울, 2025), 《semi 世美》(더 그레이트 컬렉션,

서울, 2022), 《종이로 만든 사람들》(인천아트플랫폼, 인천, 2017), 《거대한 황금아치》(서교예술실험센터, 서울, 2015),

《We’re all made of ___》(플레이스

막, 서울, 2014) 등이 있다.

그리고 신민은 제7회 창원조각비엔날레(창원, 2024), 서울시립 북서울미술관(서울, 2024), 전북도립미술관(전북, 2024), 부산현대미술관(부산,

2023) 등에서 열린 다수의 단체전에 참여하였다. 또한 트러스트 무용단의 객원 퍼포머 (2006-2008)로 활동한 경력이 있다.

주요 소장처로는 전북도립미술관과 미래산업과학고등학교, 울산노동역사관1987이 있으며, 2025년 아트 바젤 홍콩의 MGM Discoveries Art Prize를 수상하였다.