한선우(b. 1994)는 디지털 도구와 전통적인 회화 기법을 혼용하여 작품을 제작한다. 그는 디지털 세계에 떠도는 무수한 이미지들을 수집하고, 이를 자신만의 방식으로 변형하여 회화로 옮긴다. 디지털 감성과 회화적 물성이 동시에 드러나는 그의 작품은 오늘날 디지털 시대에 있어서 회화의 새로운 가능성을 보여주고 있다.

한선우, 〈삼미신 (三美神)〉, 2018, 캔버스에 아크릴, 162x390cm ©한선우

한선우, 〈삼미신 (三美神)〉, 2018, 캔버스에 아크릴, 162x390cm ©한선우한선우의 초기 작업은 오늘날 미디어에서 여성의 신체가 어떻게 소비되고 다루어지고 있는지에 초점을 맞추고 있다. 특히 작가는 케이팝이나 일본 애니메이션에서 어린 여성의 이미지가 어떠한 방식으로 소비되고 유통되는지에 대해

주목했다.

이를 위해 한선우는 걸그룹의 뮤직비디오나 무대 퍼포먼스, 소녀들이

등장하는 애니메이션 등을 참조해 이미지를 추출하고, 이를 자극적인 색감과 만화적인 요소들을 차용해 재구성했다. 이때 포토샵으로 스케치한 이미지의 일부분을 캔버스에 인쇄하고 나머지 부분을 물감으로 채워 나가는 방식으로 화면을

구성했다.

한선우, 〈비너스의 탄생〉, 2019, 캔버스에 아크릴, 73x61cm ©한선우

한선우, 〈비너스의 탄생〉, 2019, 캔버스에 아크릴, 73x61cm ©한선우디지털 프린팅과 페인팅이 섞여 있는 그의 초기 작업은 두 매체 간의 경계를 오가며 관객의 인식에 혼란을 일으킨다. 그의 작품은 사진을 통해 보았을 때 디지털 드로잉으로 보이기도 하고, 거리를

두고 그림을 바라보았을 때는 그림 전체가 페인팅으로 그려진 것처럼 보이기도 한다.

작가는 이러한 자신의 회화의 경계 모호한 지점이 오늘날의 이미지가 다루어지는 방식을 이야기하기에 적합하다고 보았다. 이후의 작업 또한 오늘날 미디어에서 널리 소비되는 것들, 가령 새로

출시된 어플리케이션, 유행하는 밈, 아이돌 팬덤 문화 등으로부터

수집한 이미지들을 포토샵으로 재구성하고 회화로 번안하는 과정을 거친다.

한선우, 〈만남〉, 2020, 캔버스에 아크릴, 91x73cm ©한선우

한선우는 포토샵을 이용해 수집한 이미지들을 기존의 맥락으로부터 분리시켜 원하는 구도, 색깔, 각도 등을 변형하고 재조합한다. 그렇게 새로이 엮인 이미지들은 캔버스 위에 포토샵 레이어가 쌓이듯 에어브러시와 핸드페인팅을 통해 완성된다.

이때 에어브러시로 처리된 표면은 스크린의 매끈한 질감을, 핸드페인팅으로

그려진 부분들은 붓 자국과 물감의 텍스처를 남기며 더욱 회화적인 질감을 갖게 된다.

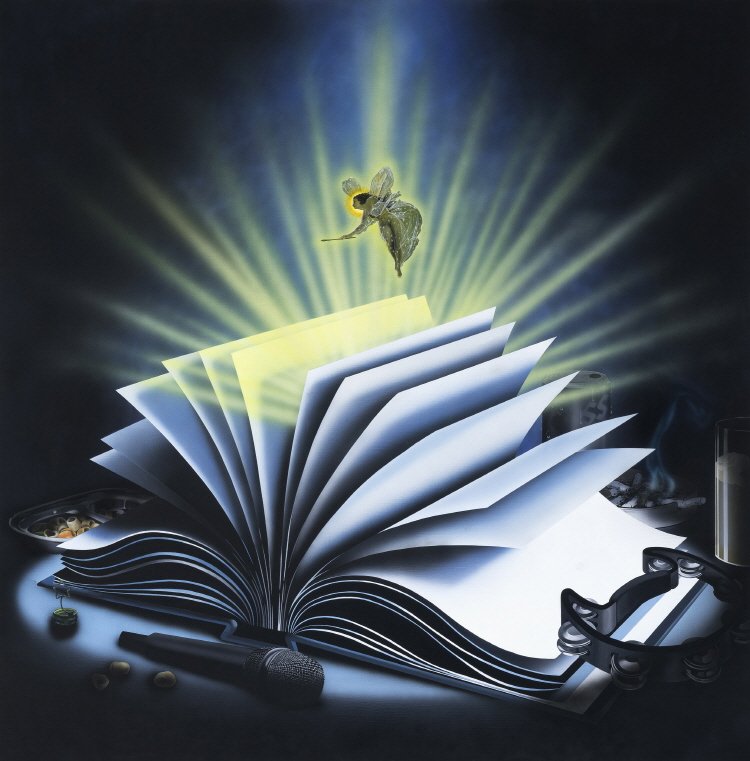

한선우, 〈난 너의 지니〉, 2020, 캔버스에 아크릴, 182x182cm ©한선우

한선우, 〈난 너의 지니〉, 2020, 캔버스에 아크릴, 182x182cm ©한선우그의 그림 속에 반영되는 레퍼런스들은 과거와 현재 그리고 한국과 서구의 것들이 중첩되어 나타나기도 한다. 가령 작가는 부적이나 장승 등 옛 사회의 욕망이 깃든 사물들, 유년시절

추억의 물건들, SNS에 실기간으로 올라오는 수많은 익명의 사연에서 채집한 이미지들을 병치하고 엮어내며

기묘하지만 위태롭게 평형을 이루는 순간을 만들어 낸다.

화면 속 각각의 오브제들은 사회의 일면을 가리키는 기호가 되거나 개인적인 서사를 운반하는 매개체가 되기도 하지만, 동시에 오로지 맥락을 혼동시키고 상쇄하기 위해 존재하기도 한다. 이러한

다층적인 요소들이 뒤얽힌 그의 화면은 초현실적인 분위기를 자아낸다.

한선우, 〈춤〉, 2020, 스틸에 아크릴, 37x30cm ©한선우

2020년 팬데믹을 겪으며 변화된 일상을 경험한 작가는 새로운 연작을 제작하기 시작했다. 캔버스 대신 스틸 위에 아크릴을 칠하는 새로운 방식으로 제작된 이 연작은 팬데믹 이후 우리의 생활이 오프라인에서 온라인으로 옮겨지면서 흐려지기 시작한 내부와 외부의 경계에 대해 이야기한다.

한선우, 〈수취인불명〉, 2020, 스틸에 아크릴, 37x30cm ©Artsy

작가는 대부분의 일상이 방으로, 그리고 화면 속으로 이전된 모습이

마치 2000년대 유행하던 SNS인 싸이월드 미니룸 속 세상과

유사하다고 느꼈다. 원하는 대로 꾸밀 수 있는 가상의 방인 미니룸은 사용자에 의해 클럽이 되기도 하고

영화관이 되기도 하는 등 실내의 공간 안에 외부 환경을 넣을 수 있는 공간이다.

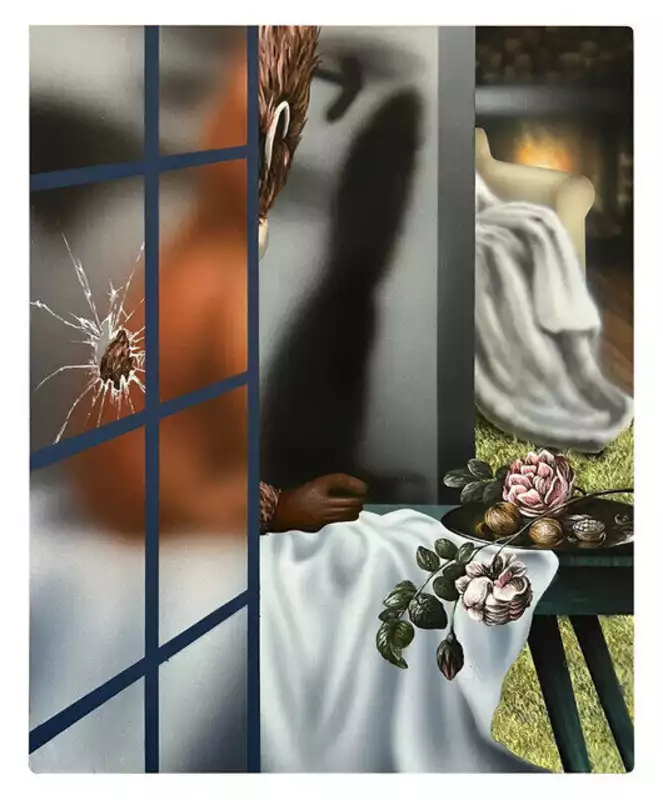

이후 한선우는 창틀이나 펜스와 같이 건물 외부에 주로 사용되는 소재인 스틸을 화면으로 삼고, 그 안에 내부를 연상시키는 장면들을 담았다. 내부의 장면들은 주로

싸이월드와 17세기 네덜란드 정물화의 일종인 프롱크에서 가져온 이미지들로 구성되었다.

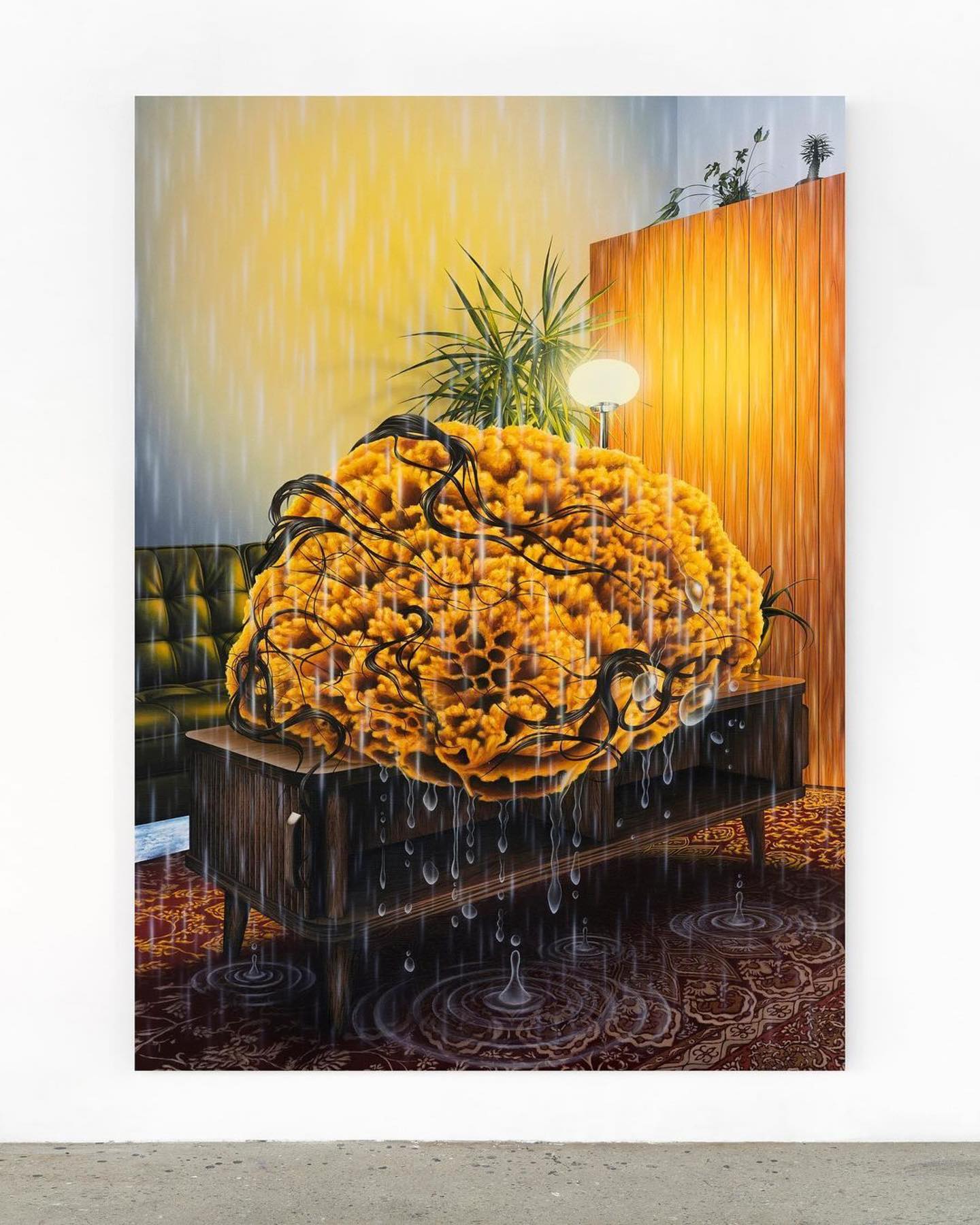

한선우, 〈긴 비〉, 2023, 캔버스에 아크릴, 215x156cm ©한선우. 사진: 서종현.

한선우, 〈긴 비〉, 2023, 캔버스에 아크릴, 215x156cm ©한선우. 사진: 서종현.2023년에 선보인 〈긴 비〉는 실내 공간과 밀접한 관계를 맺는 신체의

감각에 초점을 맞추고 있다. 자신의 방을 소재로 한 이 작업은 실내 공간이 폭우를 비롯한 실외 요소들과

뒤엉키며 묘한 감각적 마찰을 일으킨다. 또한 축축한 빗물이나 습기를 머금은 카페트 등의 요소들은 촉각적인

느낌을 자아낸다.

자신의 회화가 가상공간에서 이미지로 소비되는 방식에 대해 고민해 왔던 한선우는,

이러한 요소들을 통해 그의 작품을 감각 자체에 집중해 감상할 수 있도록 설정했다. 오늘날

스크린을 매개로 소비되는 이미지는 본래의 촉각성이 흐려지고, 평평하고 매끄럽게 정제된 상태로 받아들여진다. 하지만 한선우는 스크린으로부터 분리된 이미지에 촉감을 되살리며 새로운 신체성을 부여한다.

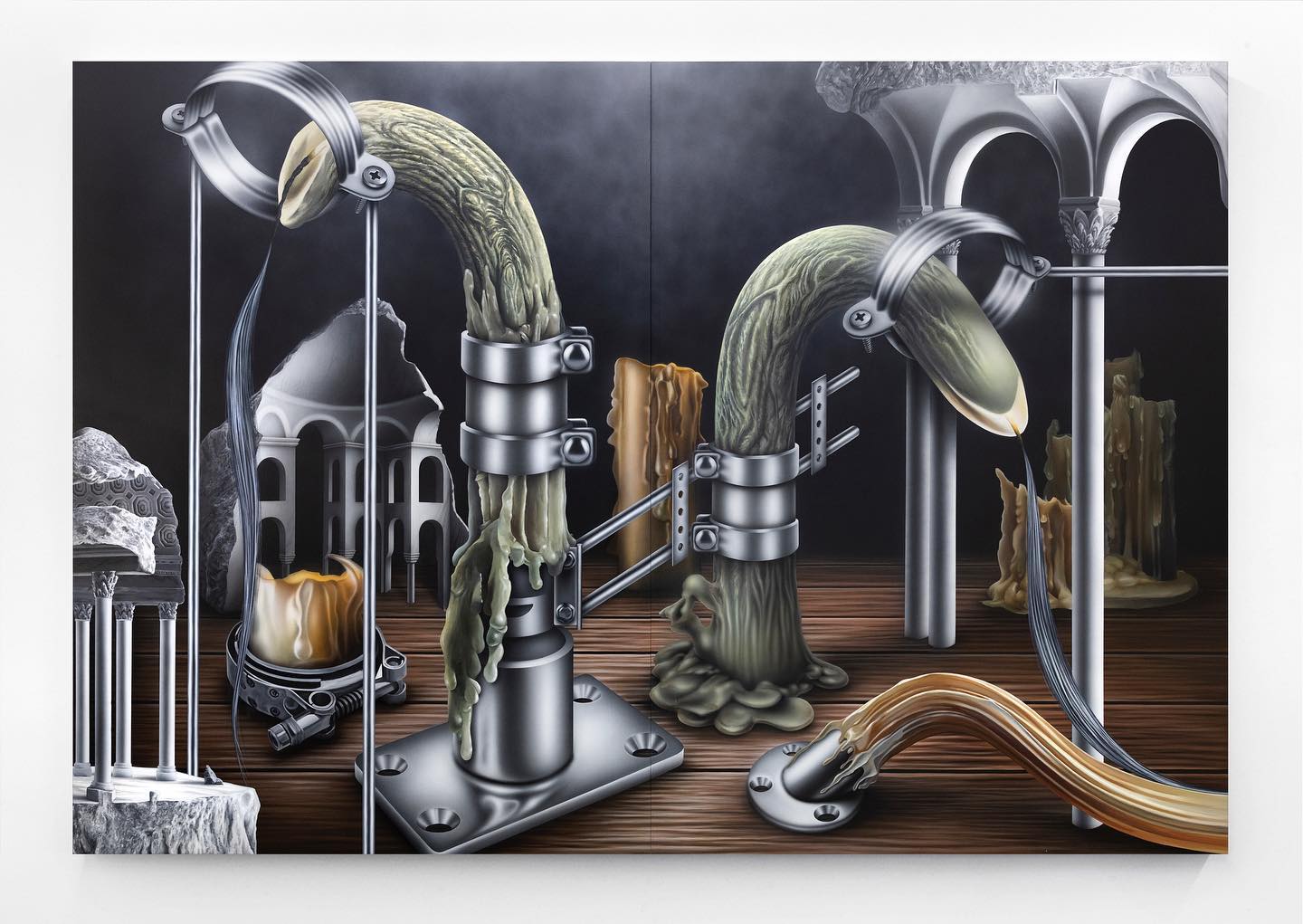

한선우, 〈Silent Companions〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 색연필, 290x198x4cm (2 panels) ©한선우

한선우, 〈Silent Companions〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 색연필, 290x198x4cm (2 panels) ©한선우또한 한선우는 기계적인 요소와 유기적인 요소를 융합해 육체의 한계에 의문을 제기하는 가변적인 신체들을 제시하며, 기술에 의해 물리적 존재의 의미가 재정의되는 동시대적 현상을 탐구한다.

이에 따라, 그의 회화 속에 그려진 신체의 모습은 온전하거나 단순하게

묘사되기보다는 절단되고 끊임없이 변형되는 모습으로 나타난다. 이는 디지털 세계에서 이미지가 빠르게 생성되고

편집되며 소비되는 방식과도 연결된다.

한선우, 〈오래된 땅〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 목탄, 198x318cm ©타데우스 로팍

한선우, 〈오래된 땅〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 목탄, 198x318cm ©타데우스 로팍그의 작품 속 기괴한 형상과 변형된 신체는 작가의 디스토피아적인 상상력을 바탕으로 한다. 예를 들어, 〈오래된 땅〉(2022)은 부스러지고 잔해가 된 신체로 뒤덮인 황량한 겨울 풍경을 묘사하고 있다. 얼음으로 뒤덮인 황무지 곳곳에 흩어져 있는 틀니 모양의 치아와 잘려진 머리카락들은 고전 건축의 잔재와 병치되어 몰락한 고대 문명의 풍경을 연상케 한다.

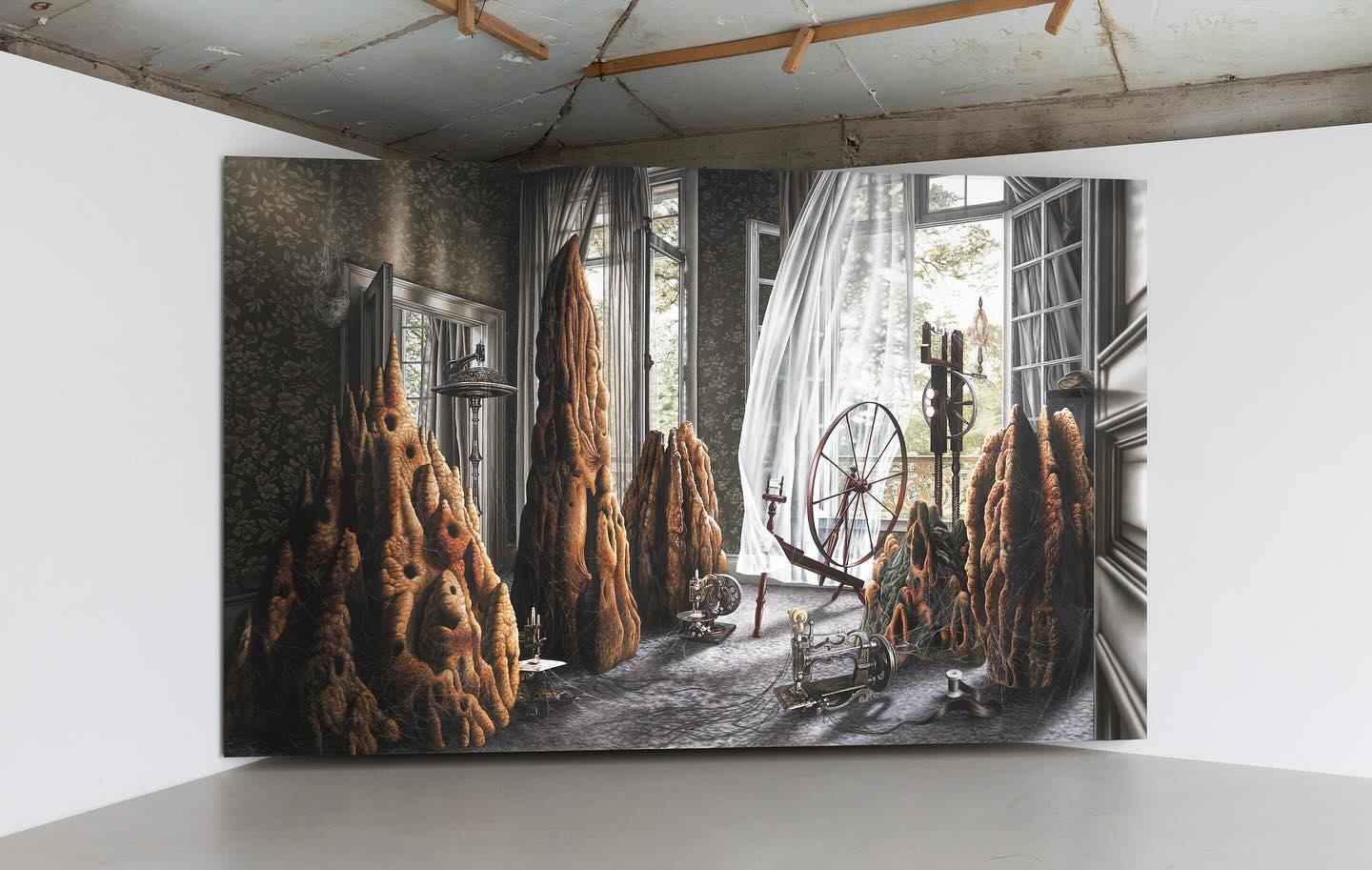

한선우, 〈직공들의 방〉, 2024, 캔버스에 아크릴, 콘테, 200x320cm ©한선우

한선우, 〈직공들의 방〉, 2024, 캔버스에 아크릴, 콘테, 200x320cm ©한선우한편 최근 작업인 〈직공들의 방〉(2024)은 오랜 역사 속 여성의 노동이었던 직조와 재봉을 소재로 한다. 고요한 공간 속 여성의 신체는 흙, 침, 배설물로 지어진 개미집과 같은 자연적 건축물의 모습으로 드러난다. 다소 기괴한 형상을 자세히 들여다보면, 인간의 모공, 멍든 피부, 여성의 가슴과 같은 이미지들이 중첩되어 있다.

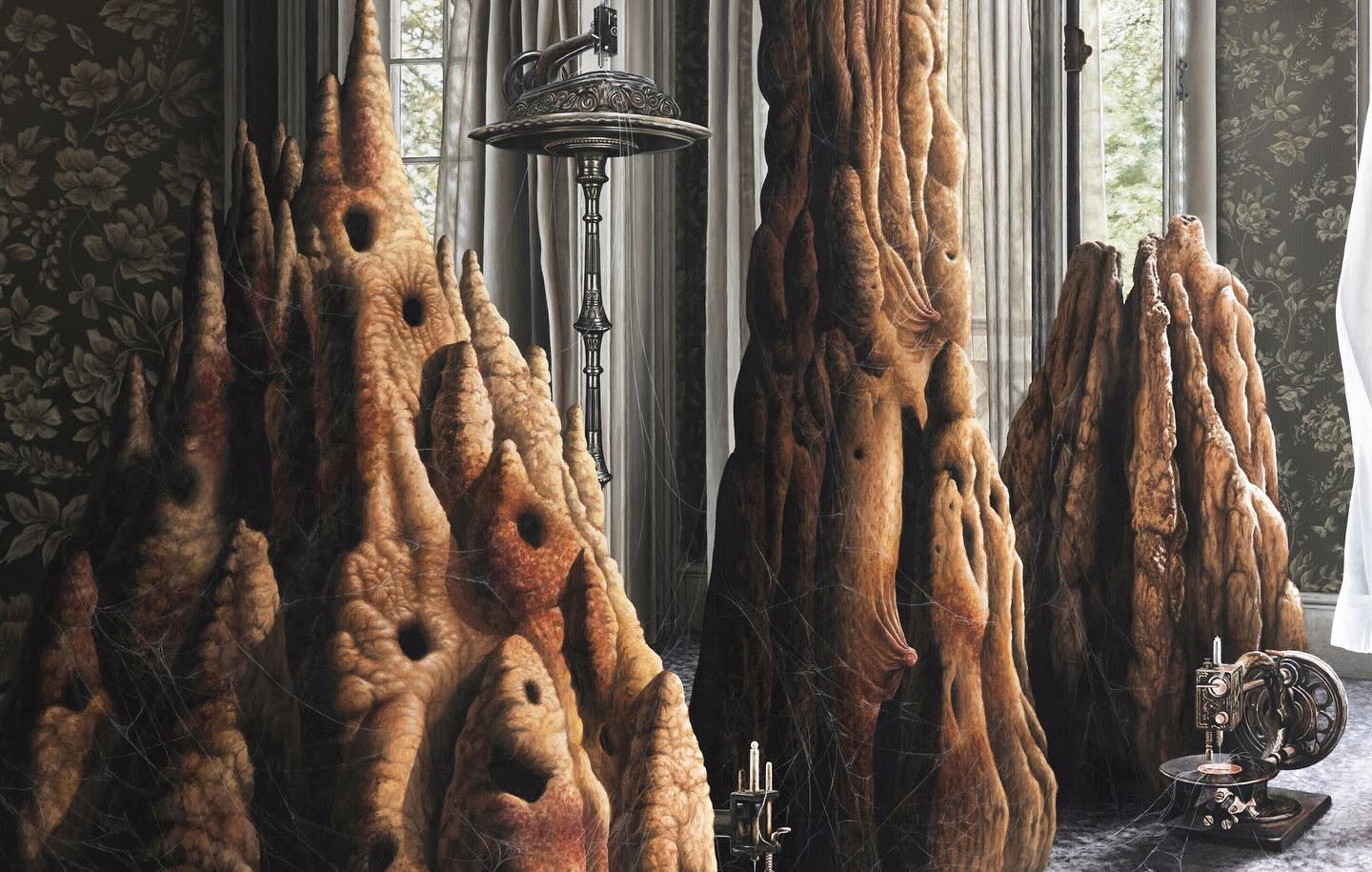

한선우, 〈직공들의 방〉(세부 이미지),

2024, 캔버스에 아크릴, 콘테, 200x320cm ©한선우

한선우, 〈직공들의 방〉(세부 이미지),

2024, 캔버스에 아크릴, 콘테, 200x320cm ©한선우거칠고 주름진 신체 덩어리들 주변에는 낡은 물레와 재봉틀에 얽혀 있는 거미줄과 머리카락이 늘어져 있다. 이러한 장면은 침묵 속에 있었던 여성 노동의 오랜 역사를 반추하게끔 한다. 또한

이 방을 이루고 있는 서구 건축 양식과 앤틱 소품들은 지나간 시간에 대한 향수와 억압된 위계를 동시에 불러일으키는 양가적인 장치로 작용한다.

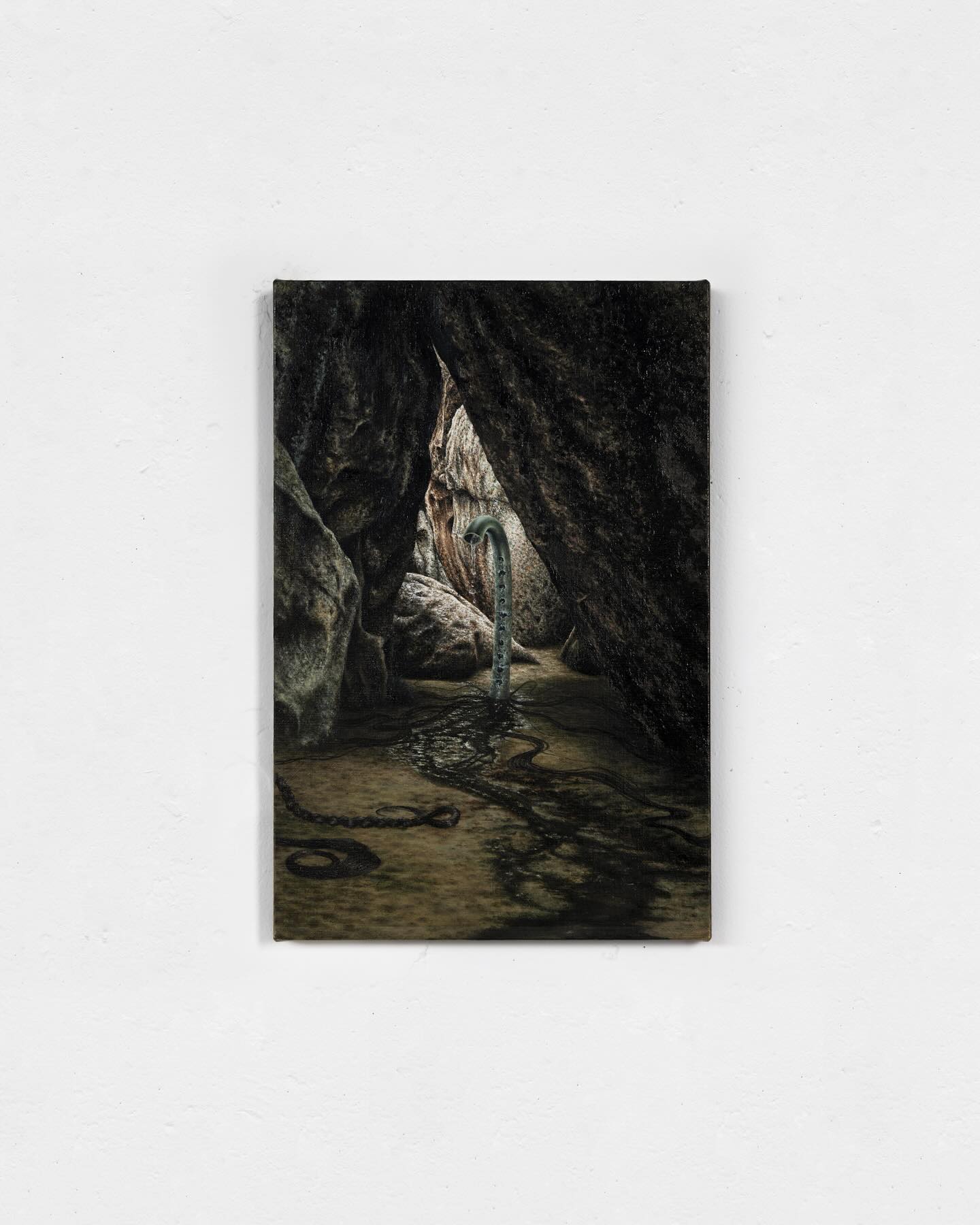

한선우, 〈피리 부는 여인〉, 2024, 리넨에 유채, 41x27cm ©한선우

한선우, 〈피리 부는 여인〉, 2024, 리넨에 유채, 41x27cm ©한선우한선우는 그의 작품에 디스토피아적인 장면들을 담아내지만, 동시에 회복의

가능성 또한 이야기한다. 가령 〈피리 부는 여인〉(2024)은

황량한 동굴 속에서 정체 모를 액체를 흘리며 서 있는 뼛조각으로 된 피리를 묘사하고 있다.

축 늘어진 채 머리카락 가닥들에 둘러싸여 스스로 만들어낸 웅덩이를 바라보고 있는 피리의 모습은 신체의 나약함, 소외, 그리고 유한성을 상기시킨다.

피리로 은유된 신체는 비록 연약한 모습을 띄고 있지만 악기라는 사물의 본질을 통해 목소리와 생명력이 회복될 가능성을 여전히 간직하고

있다.

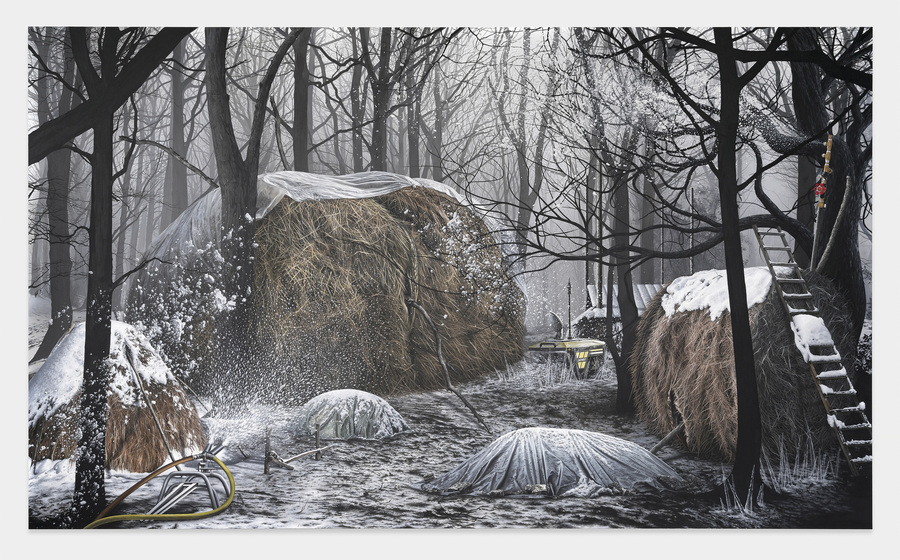

한선우, 〈Shivers〉, 2024, 캔버스에

아크릴, 200x340cm ©Gallery Vacancy

한선우, 〈Shivers〉, 2024, 캔버스에

아크릴, 200x340cm ©Gallery Vacancy이처럼 디지털 이미지와 회화적 요소가 결합된 한선우의 작업은 기술과 인간의 관계에 대한 강렬한 시각적 경험을

제공하며, 동시대 사회의 본질에 대해 깊이 있게 성찰할 수 있도록 한다. 그는 대중문화의 기호와 상징을 사용하여 현대 소비문화와 그 이면을 비판적으로 살펴보거나, 디지털 시대의 신체에 대한 새로운 시각을 제시하고 있다.

”나에게 디지털 이미지는 가상의 세계에서 거주하는 단절된 ‘신체’이다. 스크린으로부터

분리된 이미지에 신체적 노동을 통해 무게를 부여하는 것이다. 이런 관점은 내가 동시대 사회에서 신체에

대해 생각하는 방식이자 내 작업에서 중요한 개념이다.” (한선우, 작가

노트)

한선우 작가 ©한선우. 사진: 홍세희.

한선우 작가 ©한선우. 사진: 홍세희.서울에서 태어나 캐나다에서 자란 한선우는 뉴욕 컬럼비아 대학교에서 미술을 전공하고 2017년에 졸업 후 서울로 돌아와 작업을 이어가고 있다. 2020년

서울의 Foundwill Arts Society에서 첫 개인전을 열었으며, 실린더(서울, 2021),

Woaw Gallery(홍콩, 2021), Carl Kostyál(런던, 2022), Make Room(로스앤젤레스, 2023), 프리즈

런던(런던, 2024) 등 다수의 기관에서 개인전을 가졌다.

최근에 참여한 단체전으로는 《방으로 간 도시들》(SeMA 벙커, 서울, 2023), 《마테리-델리아》(울산시립미술관, 울산, 2023),

《Wetting Your Whistles》(아트선재센터, 서울, 2023), 《지금 우리의 신화》(타데우스 로팍, 서울, 2023) 등이

있다.

한선우의 작품은 런던의 The Perimeter와 브라질 벨루오리존치의

이니마 다 파울라 미술관(Museu Inimá da Paula)에 소장되어 있다.

References

- 타데우스 로팍, 한선우 (Thaddaeus Ropac, Sun Woo)

- 디노마드, [INTERVIEW] 디지털과 아날로그 사이에서 그리는 욕망, '한선우'

- 서울시립미술관, 방으로 간 도시들 (Seoul Museum of Art, Cities in the Room)

- 타데우스 로팍, 지금 우리의 신화 (Thaddaeus Ropac, Myths of Our Time)

- 권태현, 전시 “마테리델리아” 작품 설명문 (Taehyun Kwon, Exhibition “Materidelia” Artwork Description)

- Gallery Vacancy, 한선우 (Gallery Vacancy, Sun Woo)