이재석(b. 1989)은 자전적 경험을 사실적으로 묘사하는 데에서 출발해, 수년간 신체와 물체의 구성 요소가 지닌 유사성을 주제로 작업을 이어 왔다. 작가는 인간과 사물의 새로운 관계를 설정하고, 그러한 과정에서 만들어진 서로 다른 이미지의 병치는 초현실적인 분위기를 자아낸다.

이재석, 〈자화상 3〉, 2018, 캔버스에

아크릴릭, 130x80cm ©이재석

이재석, 〈자화상 3〉, 2018, 캔버스에

아크릴릭, 130x80cm ©이재석이재석의 작업은 군대에서의 경험을 바탕으로 시작된다. 모든 이가 동일한

규율 하에 행동과 모습을 맞추어야 하는 군대라는 특수한 조직에 복무하던 당시, 작가는 그 안에서 사람은

마치 물건처럼 여겨지는 것에 기이함을 느꼈다. 사람에게는 번호가 매겨지며 사물처럼 여겨지는 한편, 총은 ‘애인처럼 다뤄라’라는

우스갯소리가 있을 정도로 소중히 여겼다고 한다.

작가는 신체와 기계가 부딪히는 경험을 하며 총의 부품과 신체 장기

사이의 기능적 유사성에 관심을 가지게 되었다. 이러한 경험을 바탕으로,

작가는 총의 방아쇠를 붉은색으로 표현하거나, 신체와 총을 장기와 부품으로 분해해 제품 사용

설명서처럼 재배치하는 등의 작업을 제작하기 시작했다.

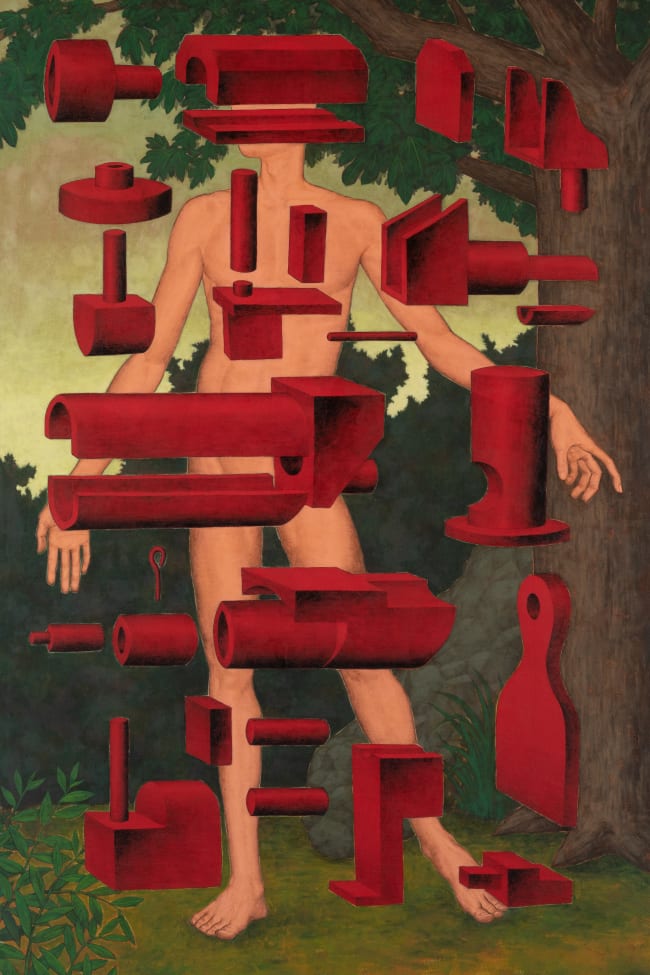

이재석, 〈신체가 있는 부품도〉, 2018, 캔버스에 아크릴릭, 193.9x130.3cm ©갤러리 바톤

이재석, 〈신체가 있는 부품도〉, 2018, 캔버스에 아크릴릭, 193.9x130.3cm ©갤러리 바톤붉은색의 장기처럼 표현된 총의 부품과 함께 그려진 다양한 크기와 형태의 신체 덩어리는 작가 자신의 신체 관절

혹은 특정한 신체 구조를 참조하여 그려졌다. 이러한 조각된 신체 덩어리는 집단 혹은 전체라는 구조를

유지하기 위해 강제된 규율, 통제, 관리 시스템 아래에 가려진

개인 혹은 부분(fragment)을 상징한다.

예를 들어, 그의 초기 대표작 중 하나인 〈신체가 있는 부품도〉(2018)에는 해체된 기계부품이 나열된 뒤편으로 고대의 이상적인 자세인 콘스타포스토를 취하고 있는 인간상이 배치되어

있다. 그러나 가장 이상적이고 아름다운 형상을 표현한 인물의 모습은 분해된 부품에 가려져 온전히 볼

수 없게 된다.

이재석, 〈나열된 부품들〉, 2018, 캔버스에 아크릴릭, 130x97cm ©대전시립미술관

나아가, 〈나열된 부품들〉(2018)에서는 펼쳐 놓여진 부품들 사이에 인간의 손과 팔이 잘린 채 마치 기계부품의 일부인 것처럼 들어가 있다. 작가의 말에 따르면, 이는 “’신체이면서 사물’이며, 기계의 부품이 된 인간(혹은 인간의 부품이 된 기계)의 모습을 드러내, 신체와 기계의 모호한 경계를 보여준다.”

이재석, 〈Follow〉, 2019, 캔버스에

아크릴릭, 35x27.5cm ©갤러리밈

이재석, 〈Follow〉, 2019, 캔버스에

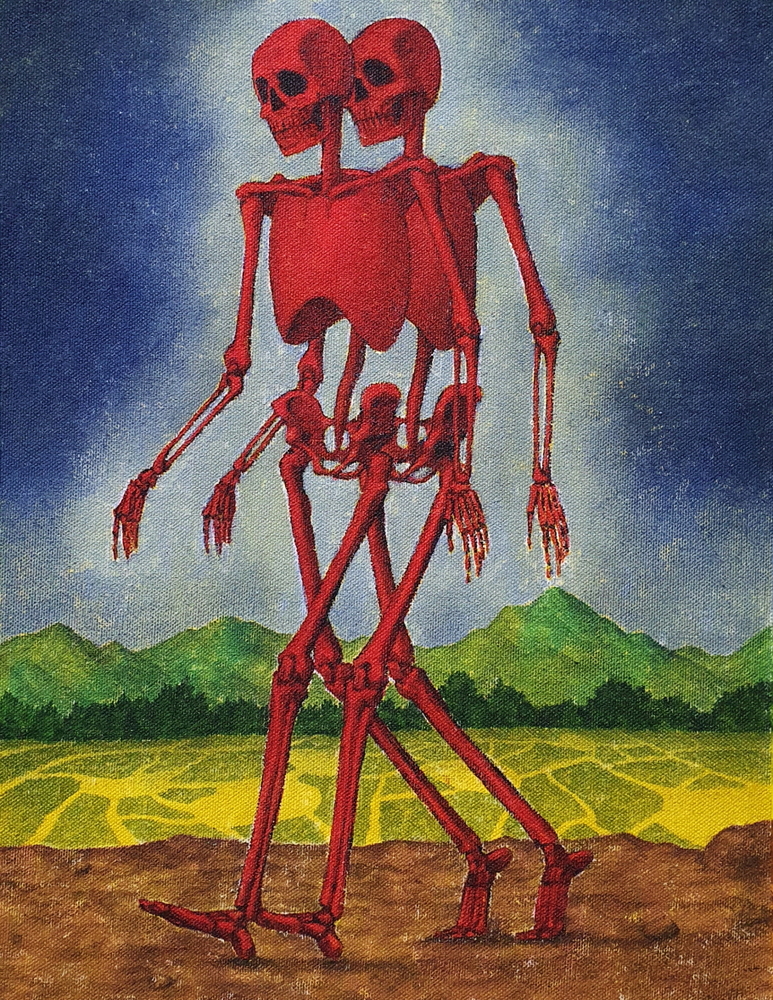

아크릴릭, 35x27.5cm ©갤러리밈이처럼 이재석의 그림에는 사물은 붉은색의 핏기를 띈 모습으로, 인체는 조각난 기계부품의 모습으로 서로 뒤섞이며 사물과 신체가 합치된 상태로 나타난다. 기계부품을 수직으로 쌓아 올린 다음 자화상으로 일컫거나, 신체와 사물 경계에 있는 해골을 종종 등장시키는 등, 이재석은 총이나 기계 등으로 대변되는 사물들을 의인화하거나 자신의 페르소나로 삼으며 사물과 신체 사이의 새로운 관계를 만들어 낸다.

이재석, 〈수직, 수평, 정렬

3〉, 2020, 캔버스에 아크릴릭, 116.8x80.3cm ©갤러리밈

이재석, 〈수직, 수평, 정렬

3〉, 2020, 캔버스에 아크릴릭, 116.8x80.3cm ©갤러리밈그리고 이재석의 화면 속 요소들은 수직과 수평으로 이루어진 그리드의 규칙에 따라 규제적으로 정렬되어 나타난다. 작가는 캔버스 틀을 그가 살고 있는 이 세계로 보며, 그 속에 이미지들을

구성하고 배치하여 하나의 구조를 만든다.

이러한 구조를 만드는 과정에 있어서도, 작가의 기억에 강렬하게 자리하고

있는 군대에서의 경험이 분명하게 반영되어 있다. 그에 따르면, 군대는

자유와 통제, 신체와 기계처럼 상반된 두 가지가 충돌하는 강렬한 공간이며 수직적인 구조를 온전히 몸으로

느낄 수 있는 공간이다.

작가의 삶이 반영되는 캔버스 위에는 이처럼 작가가 몸으로 경험했던 수직적이고 규제적인 시스템이 화면의 구조와

이미지의 배열로 자연스럽게 반영되어 나타난다.

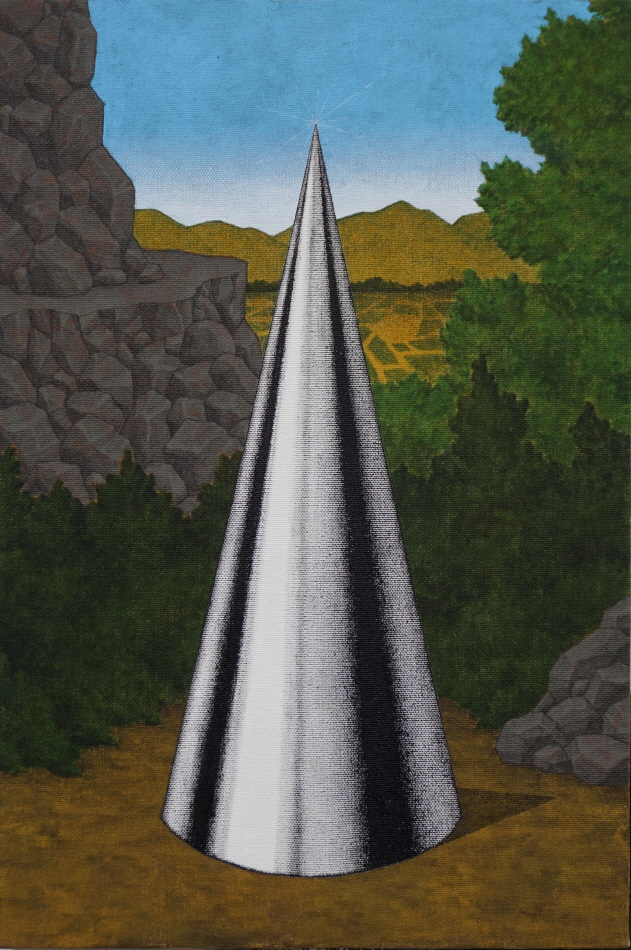

이재석, 〈원뿔〉, 2020, 캔버스에 아크릴릭, 40.9x27.3cm ©학고재갤러리

이처럼 이재석은 군대에서의 경험을 통해 총의 부품과 신체 장기의 유사성에 대해 느낀 후, 신체와 기계, 삶과 죽음과 같은 이질적인 두 가지의 결합에 관심을

갖게 되었다. 곧 서로 대조되는 두 가지 대상의 경계에 놓인 것들에 대한 고민으로 나아간 것이다.

2021년 학고재갤러리에서 열린 작가의 개인전 《경계선》은 몸과 사물, 삶과 죽음, 개인과 단체와 같은 대상들 사이의 ‘경계’에 대해 다뤘다.

이재석, 〈캠핑〉, 2020, 캔버스에 아크릴릭, 72.7x72.7cm ©학고재갤러리

이재석, 〈캠핑〉, 2020, 캔버스에 아크릴릭, 72.7x72.7cm ©학고재갤러리이 전시에서 새롭게 선보인 작품들은 주로 ‘텐트’를 소재로 삼고 있다. 이재석은 코로나19의 발병으로 신체 사이의 경계 그리고 실내외의 경계가 명확해진 시대적 변화를 마주하며, 실외이면서 실내인 양가적인 속성을 가진 텐트로 이러한 상황을 풀어내기 시작했다.

이재석이 그리는 텐트는 군대에서 쓰는 군용 텐트로, 안과 밖, 나아가 자연과 인간 사이를 가로막은 경계를 이루는 대상이다. 군용

텐트는 대상 사이를 차단하는 가림막 역할을 하지만, 두텁고 견고하지 않아 둘 사이 매개체로서의 역할에

더 가깝다. 즉, 두 대상을 분리하는 동시에 연결하는 소재인

셈이다.

이러한 텐트의 경계적인 속성은 〈캠핑〉(2020)에 더욱 분명하게

드러난다. 그림 속 얇은 텐트 천막 사이로 비집고 나온 발은 텐트의 ‘경계선’으로서의 역할을 부각시킨다.

이재석, 〈겹쳐진 텐트〉, 2020, 캔버스에 아크릴릭, 162.2x130.3cm ©학고재갤러리

이재석, 〈겹쳐진 텐트〉, 2020, 캔버스에 아크릴릭, 162.2x130.3cm ©학고재갤러리군복무 당시 이재석은 군용 텐트를 순서에 따라 조립하며 그 구조의 안팎에 놓인 ‘나’에 대해 고민했다. 그는

텐트를 구성하는 부품들이 전체를 위해 존재한다는 점과 가장 효율적으로 전체에 기여할 수 있게끔 맞춰져 있는 모습을 통해 군대라는 집단 속 개인인

자신의 모습을 빗대어 바라보았다. 또한 완성된 텐트에서 가장 중요한 기능을 하는 천은 마치 사람의 피부처럼

느껴졌다고 한다.

〈겹쳐진 텐트〉(2020)는 얇은 막으로 내면을 숨긴 채 외부 세계와

상호작용하는 텐트의 형상이 유기체처럼 느껴졌던 작가의 경험을 바탕으로 그려졌다. 화면 속 텐트들을 자세히

보면, 땅에 완전히 고정되지 않은 채 설치되어 있어 불완전하며, 그러므로

유동적이다.

이재석, 〈텐트를 설치하는 방법 3〉, 2020, 캔버스에 아크릴릭, 130x130cm ©작가 및 갤러리 바톤

그리고 ‘텐트를 설치하는 방법’(2020) 시리즈에는 마치 제품 조립 설명서에 나타나는 안내선과 같은 점선을 따라 부속품들이 공중에 떠 있는 모습으로 나타난다. 이러한 표현은 전체를 구성 요소로 나누어 볼 수 있도록 시선을 전환시킴으로써, 단독으로는 쓸모 없는 존재에 불과했던 개별 부품들의 존재성을 드러낸다.

이재석, 〈정렬〉, 2023, 캔버스에 아크릴릭, 젤스톤, 259.1x193.9cm ©갤러리 바톤

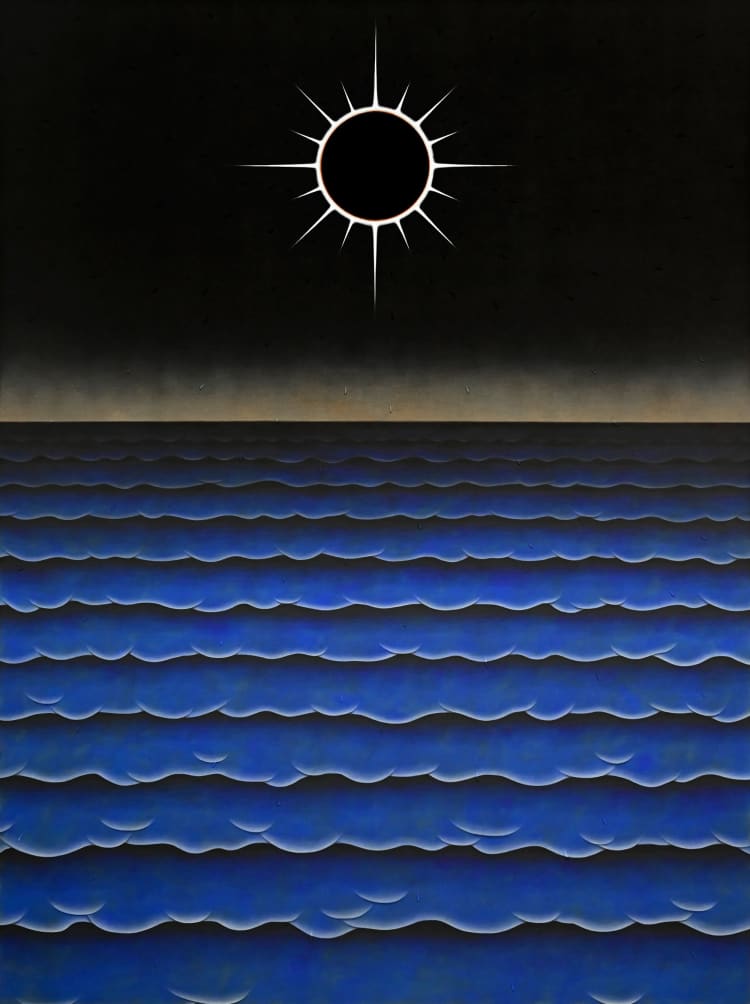

이재석, 〈정렬〉, 2023, 캔버스에 아크릴릭, 젤스톤, 259.1x193.9cm ©갤러리 바톤최근 이재석은 자연 속에서 서로 맞물려 기능하고 있는 중력의 법칙과 같은 물리적 현상들에 대한 탐구를 시작했다. 2023년 갤러리 바톤에서 열린 개인전 《극단적으로 복잡하나 매우 우아하게 설계된》에서는 제도권 안 삶의 규격화된

양태에 대한 탐구에서 시작해 자연과 우주의 운행과 그것이 자각되는 방식에 대한 관심으로 점차 영역을 확장하고 있는 작가의 근작들을 살펴볼 수 있었다.

이재석은 화면의 세계를 우주로 확장하며 보다 초현실적인 장면들이 펼쳐지게 된다.

가령 ‘정렬’(2023) 시리즈에서는 아우라(aura)에 둘러싸인 흑백의 검은 구체가 등장하며 환상적인 뉘앙스를 만들어 낸다. 동시에 화면의 상하부를 양분하며 만들어진 균형감은 조수간만의 원리라는 현실의 물리적 현상을 떠오르게 한다.

이재석, 〈Linkage (○―○―●―○―○)〉, 2024, 캔버스에 아크릴릭, 162.2x130.3cm ©갤러리

바톤

이재석, 〈Linkage (○―○―●―○―○)〉, 2024, 캔버스에 아크릴릭, 162.2x130.3cm ©갤러리

바톤그리고 작가의 최근작 〈Linkage (○―○―●―○―○)〉(2024)에서는 기존의 작업과 다른 표현 방식이 나타난다. 이는 겹겹이

자리한 산을 화면 전체에 그린 회화 작업으로, 기존 작업에서 나타났던 고정된 단일시점 대신 복수의 위치, 복수의 시점이 공존하고 있다. 이러한 화면 구성으로 인해 산골짜기와

하천 등 지형적 요소들은 패턴화되고 단순화됨에 따라 추상적인 회화처럼 보인다.

한편 화면 아래 정교하게 그려진 여름 풀꽃은 단조로운 평면과 대조를 이룬다. 김주원

큐레이터는 이 화면 속 공간을 “작가에 의해 고안되고 구성된 대안적 현실이자 장소이며 우리가 고투하며

살아가고 있는 세계의 은유”라고 덧붙였다.

이와 더불어, 대조적인 화면 속 요소들 위로 일정하게 연결된 선과

기호들은 오늘날 또 다른 현실인 월드 와이드 웹(WWW)이라는 가상 현실을 가시화한다. 이는 디지털 네트워크 기술로 가상과 실재 사이의 경계가 모호해진 오늘날의 풍경을 떠올리게 한다.

《극단적으로 복잡하나 매우 우아하게

설계된》 전시 전경(갤러리 바톤, 2023) ©갤러리 바톤

《극단적으로 복잡하나 매우 우아하게

설계된》 전시 전경(갤러리 바톤, 2023) ©갤러리 바톤이처럼 자전적인 경험에서 출발한 이재석의 회화는 그가 살아가는 이 세계 속 그를 포함한 여러 객체들의 관계를

시각적으로 풀어내는 장소가 된다. 작가는 복잡하게 설계된 이 세계 안의 여러 움직임을 관찰하고 몸으로써

겪은 바를 화면에 옮긴다. 그렇기에 그의 그림은 복잡하고 초현실적인 시각적 느낌을 자아내지만 그 이면에는

매우 현실적인 풍경을 담고 있다.

”저는 산책자의 시선으로 사건을 바라보는 편이에요. 너무 몰입하면 전체 상황을 파악하기가 어려워요. 그림도 제가 겪은

일을 바탕으로 하지만, 제삼자의 시선이 담기죠.” (이재석, 디자인하우스 2022년 11월

호 인터뷰에서 발췌)

이재석 작가 ©챕터투

이재석 작가 ©챕터투이재석은 목원대학교 서양화과를 졸업하고 동대학원 미술학과에서 석사학위를 받았다.

그는 갤러리 바톤(2023), 챕터투(2023), 서울시립미술관 SeMA 창고(2021), 학고재 프로젝트 스페이스(2021), 갤러리 밈(2020), 이응노미술관 신수장고M2(2018)에서의 개인전을 가졌다.

최근 참여한 단체전으로는 대전과학예술비엔날레 《너희가 곧 신임을 모르느냐》(대전시립미술관, 대전, 2024), 《히스테리아:

동시대 리얼리즘 회화》(일민미술관, 서울, 2023), 《수집된 풍경들》(광주시립미술관, 광주, 2022), 《코쿤2020:

스쳐 지나간다》(스페이스K, 서울, 2020), 《POP-UP LAP》(대전시립미술관, 대전, 2019) 등이

있다.

이재석은 2022년부터 2024년까지

화이트블럭 천안창작촌 입주 작가로 활동했으며, 그의 작품은 국립현대미술관 미술은행, 대전시립미술관, 코오롱,

CNCITY에너지 등에 소장되어 있다.

References

- 갤러리 바톤, 이재석 (Gallery Baton, Jaeseok Lee)

- 서울대학교미술관, 이재석_신체가 있는 부품도_2018_캔버스에 아크릴릭_193.9x130.3cm (Seoul University Museum of Art, Jaeseok Lee_The Instructions with the Body_2018_Acrylic on canvas_193.9x130.3cm)

- 월간미술, 이재석: 랭커, 분해/병치에서 결합/연결로 – 김주원

- 행복이 가득한 집, 나에겐 현실이던, 초현실적 장면

- 갤러리밈, 이재석 (Gallery MEME, Jaeseok Lee)

- 학고재갤러리, 경계선 (Hakgojae Gallery, The Boundary)

- 갤러리 바톤, 극단적으로 복잡하거나 매우 우아하게 설계된 (Gallery Baton, Exceptionally Complex, Yet Elegantly Engineered)