박가희(b. 1985)는 섹슈얼리티,

누드, 여성의 신체와 관련된 사회적으로 터부시되거나 금기시되는 것들을 그림을 통해 자신만의

시선으로 풀어낸다. 그의 그림에서 이러한 주제들은 일상 속 친밀한 장면들로 그려진다. 그의 그림 속 인물들은 나체의 상태로 연인 간의 사적인 행위들을 하고 있지만,

이들은 전혀 타인의 시선을 의식하지 않은 채 자유롭게 일상을 만끽하고 있다.

박가희의 회화와 드로잉 속 은밀하고 사적인 장면들은 이질적인 소재들이 서로 뒤얽히거나 왜곡된 형태로 등장하는

등 어딘가 부조화를 일으키며 관객의 시선을 뒤흔들고 상상력을 자극한다.

박가희, 〈Studio Visit〉,

2015, 캔버스에 유채, 165.1x215.9cm ©박가희

박가희, 〈Studio Visit〉,

2015, 캔버스에 유채, 165.1x215.9cm ©박가희어린 시절 박가희는 종교적이고 엄격한 가정교육과 순응적인 것들을 강요하는 사회 분위기 속에서 성장했다. 이러한 작가의 유년기적 경험은 성적 표현에 대한 죄책감과 수치심을 키웠다. 하지만

작가는 한국 사회를 떠나 미국이라는 낯선 땅에 정착하며 자신을 가둬 놓았던 틀에서 벗어나기 시작했다.

미국에서 대학을 다니며 경험한 여성들의 자유로운 자기 표현과 페미니즘은 오늘날 작가의 작업 세계를 만드는 중요한

토대가 되었다. 이후 필라델피아 미술대학에 진학한 박가희는 자유로운 여성 신체에 대한 관심을 작업으로

확장해 갔다.

박가희, 〈Butt on Face〉, 2016, 캔버스에 유채, 60.96x50.8cm ©박가희

보수적이고 억압적인 환경에서 자란 경험을 바탕으로 그의 초기 작업은 보다 직접적으로 에로틱한 요소들을 탐구한

흔적들이 나타난다. 이러한 그의 작업은 억눌린 성에 대한 자기 표현으로 나타나는 동시에, 그에 얽힌 권력 관계를 이야기한다.

대표적으로, 2016년 작업인 ‘Butt

on Face’(2016) 시리즈는 한 여성의 얼굴을 나체의 엉덩이가 짓누르는 장면을 담고 있다. 이

작품에서 묘사하고 있는 성적인 행위는 비대칭적이고 위계적인 역학 구조로써 나타난다.

박가희, 〈Butt on Face〉,

2016, 캔버스에 유채, 60.96x50.8cm ©박가희

박가희, 〈Butt on Face〉,

2016, 캔버스에 유채, 60.96x50.8cm ©박가희‘Butt on Face’는 성(性)에 얽힌 본질적인 권력 관계를 기이하고 다소 우스꽝스러운 방식으로 풀어내고 있다. 이는 단순히 에로티시즘을 “관능적인 것”으로 풀어내는 것이 아닌, 이에 내포한 권력 구조를 풍자적으로 표현함으로써 오히려 반-포르노그래피(anti-pornography)적 접근 방식을 가진다고 볼 수 있다.

박가희, 〈Family Jewels〉,

2017, 캔버스에 유채, 121.92x152.4cm ©박가희

박가희, 〈Family Jewels〉,

2017, 캔버스에 유채, 121.92x152.4cm ©박가희이와 함께 박가희는 여성의 신체에 가해진 남성 중심적인 시선을 다루는 작업들을 선보이기도 했다. 이러한 주제는 작가가 폴 고갱이 타히티에서 그린 어린 원주민 소녀들의 누드화를 본 경험에서 출발한다. 박가희는 고갱의 그림 속 백인 남성의 시선에 의해 타자화된 여성의 몸을 통해 서구 사회에서 동양인 여성으로서 겪어 온 성차별과 인종차별을 겹쳐 보며, 비서구인 여성으로서 자신만의 언어로 여성의 신체를 그리기로 결심하게 되었다고 말한다.

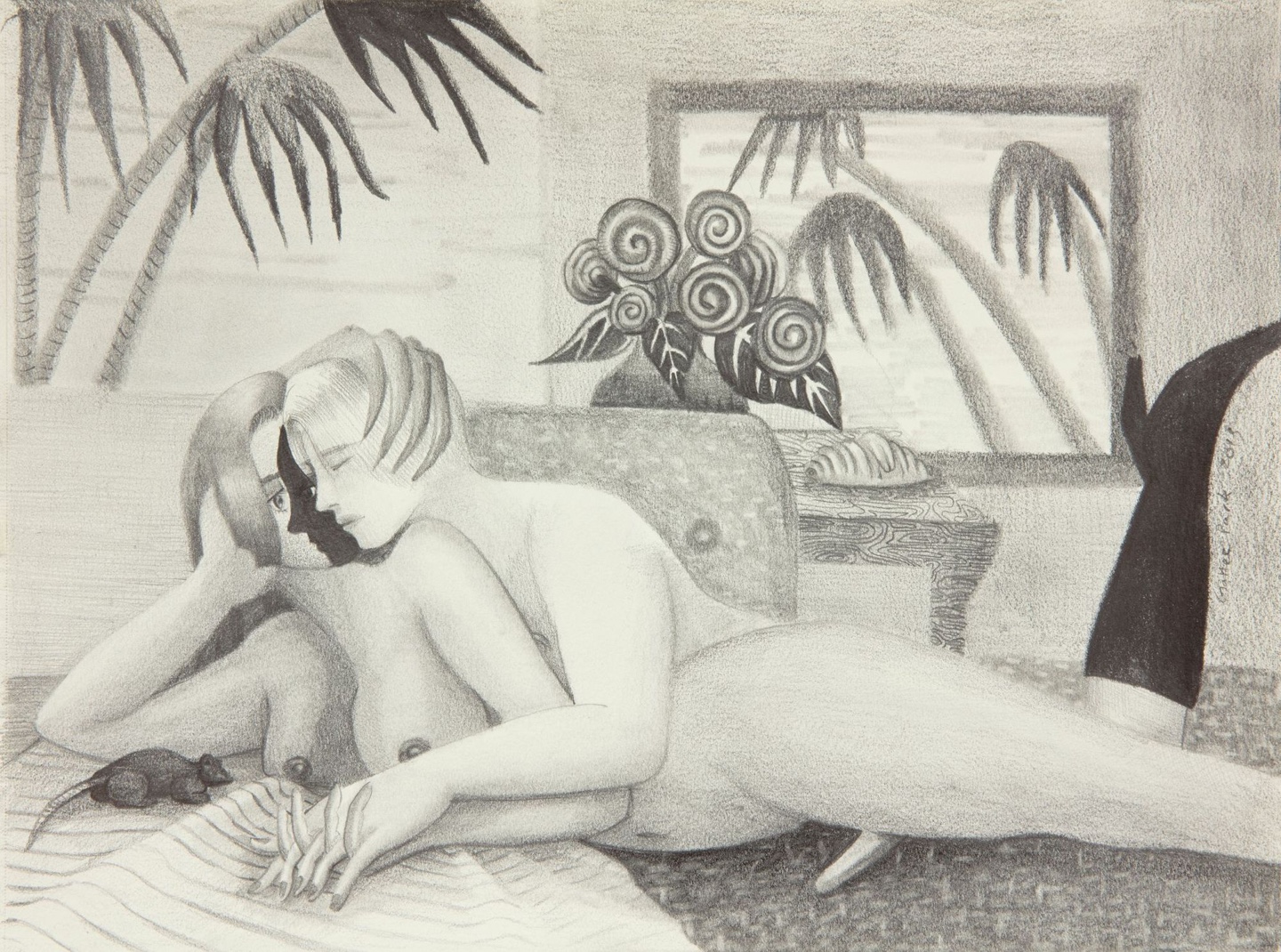

박가희, 〈Shadow Kiss〉,

2019, 종이에 연필, 22.9x30.5cm ©페로탕

박가희, 〈Shadow Kiss〉,

2019, 종이에 연필, 22.9x30.5cm ©페로탕박가희는 여성의 벗은 몸을 그릴 때 사회적으로 터부시되는 것들을 뒤로하고 온전한 여성의 즐거움, 특히 성적인 희열을 표현하기로 했다. 터부와 타자화를 허물고, 숨겨와야 했던 여성의 욕망을 그림으로 풀어나가기로 한 것이다.

그의 작품에서 여성의 누드는 타인의 시선을 의식하지 않은 채 사랑하는 사람과 사적인 일상 공간 안에서 친밀한

행위를 하는 주체로서 그려진다. 미술사에서 성적인 대상으로 그려졌던 여성의 신체는 그의 그림 안에서

애인과 껴안고 누워있거나 저녁 식사를 하는 등 자유롭고 느긋하게 일상을 보내는 자연스러운 모습으로 묘사된다.

박가희, 〈Window of Time〉, 2019, 캔버스에 유채, 121.9x88.9cm ©페로탕

당시 뉴욕을 기반으로 활동하고 있던 박가희는 2019년 페로탕 서울에서

국내 첫 개인전 《We Used to Be Fish》를 개최했다. 이

전시에서 선보인 작품들은 일상 속 여성의 욕망을 작가의 사적인 경험과 상상을 결합시켜 풀어냈다.

그의 작품들은 마치 꿈과 실재를 오가는 듯한 초현실적인 이미지가 나타나거나, 그림

속 부분들이 마치 퍼즐처럼 맞춰진 듯 어긋나 있거나, 동시다발적으로 시공간이 얽혀 나타나며 보는 이의

감각을 자극한다.

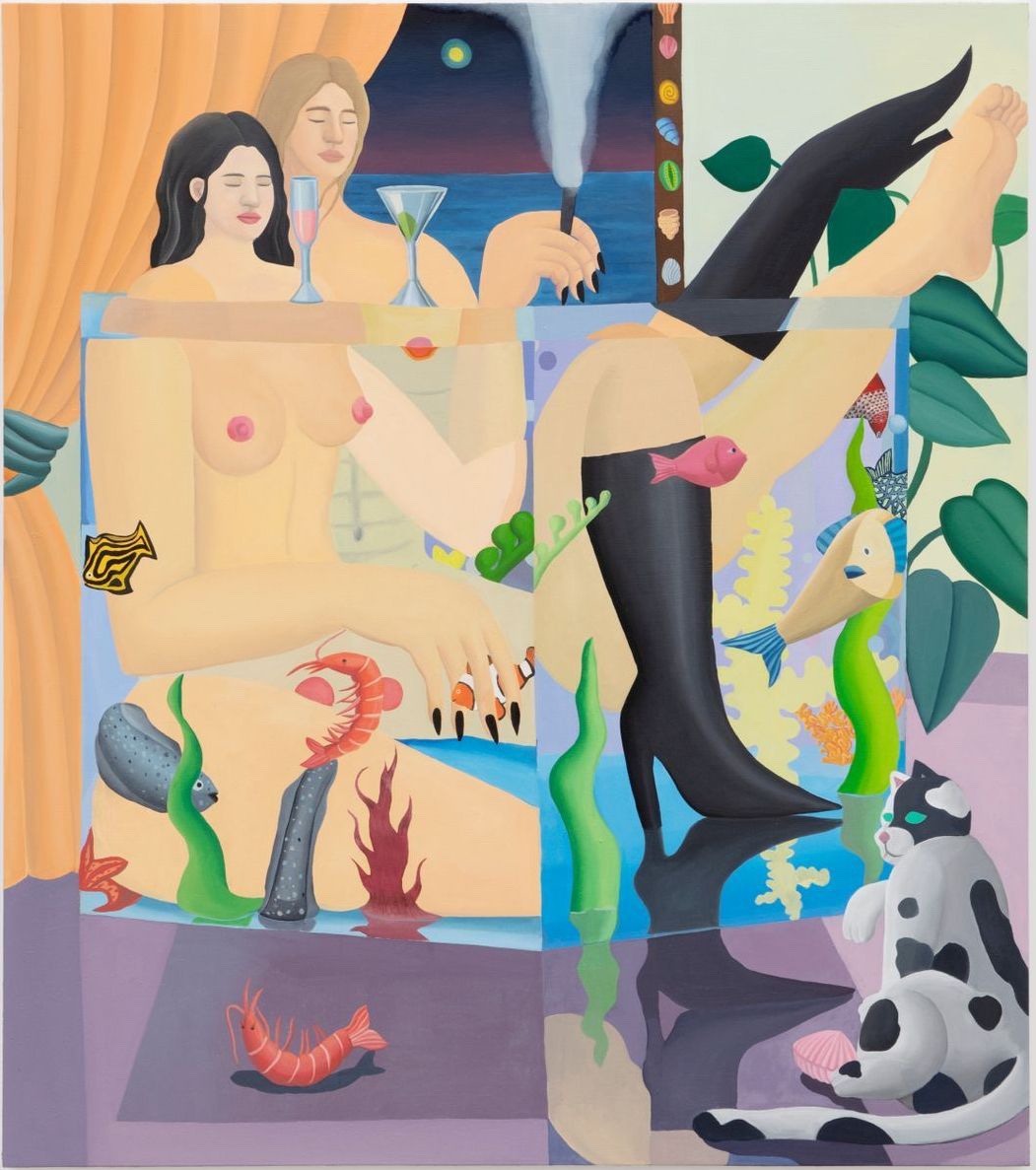

박가희, 〈We Used to Be Fish〉, 2019, 캔버스에 유채, 152.4x172.7cm ©페로탕

박가희, 〈We Used to Be Fish〉, 2019, 캔버스에 유채, 152.4x172.7cm ©페로탕이러한 이미지들은 작가의 상상력과 일상 속에서 우연히 보고 들은 것들을 유추해 이미지로 옮기면서 만들어진다. 예를 들어, 전시 타이틀이기도 한 회화 작업 〈We Used to Be Fish〉(2019)는 화석을 연구해 보니

인간은 원래 물고기였다는 인터넷 가짜 뉴스를 본 기억에서 출발한다.

인간이 물고기였다는 이야기를 남편에게 전하던 중 기사의 원본을 찾지 못한 박가희는 그가 보았던 기사 내용을 유추하고

상상하며 설명했다. 그리고 그날 밤 꿈에서 보았던 어항 속에 들어간 자신과 유리 때문에 왜곡된 몸의

이미지가 흥미로워 작품을 구상하게 되었다고 말한다.

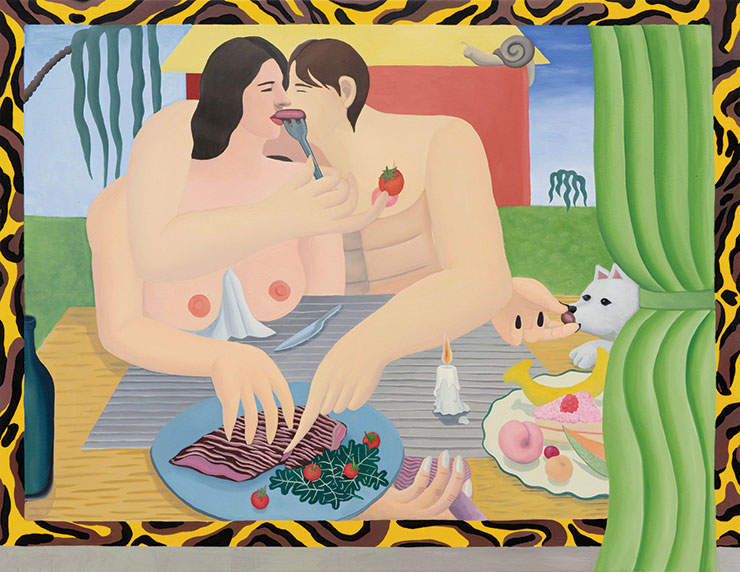

박가희, 〈Early Supper〉,

2019, 캔버스에 유채, 116.8x152.4cm ©페로탕

박가희, 〈Early Supper〉,

2019, 캔버스에 유채, 116.8x152.4cm ©페로탕이처럼 작가의 신체와 관련된 일상적 경험과 상상이 결합해 이미지로 만들어지는가 하면, 초기 작업에서도 엿볼 수 있었던 반-포르노그래피적인 접근 방식들이

함께 뒤얽혀 나타나기도 한다.

그의 작품에는 입술과 거미 다리를 연상시키는 손가락 등 과장된 신체를 가진 여성이 자주 등장한다. 가령 매니큐어를 칠한 굵고 긴 손톱을 가진 기괴한 손이 테이블 밑에서 성기를 움켜쥐거나 고양이에게 먹이를 주는

모습이 나타난다.

박가희, 〈Betrayal (Sweet Blood)〉, 2020, 캔버스에 유채, 68.6x55.9cm ©페로탕

작가는 다소 괴기스러워 보이는 손을 통해 “동양인 여자는 조용하고 순종적이라는 편견에 대항하는 동시에, 우리도 열망의 대상을 향해 손을 뻗어 움켜쥘 수 있는 힘이 있다는 걸 말하고 싶었다”고 설명한다.

박가희, 〈World of Tails〉,

2023, 캔버스에 유채, 170.2x228.6cm ©페로탕

박가희, 〈World of Tails〉,

2023, 캔버스에 유채, 170.2x228.6cm ©페로탕이처럼 박가희는 사회적으로 터부시되는 여성의 욕망과 같은 주제를 직접적으로 드러내기 보다는 일상적이고 간접적으로

드러낸다. 그리고 이러한 요소들이 만들어내는 모호함은 그의 작업에서 매우 중요하게 작동한다. 작가는 이러한 자신의 접근 방식을 ‘우리가 말하지 않는 것들’을 탐구하는 동시에 아름다움을 발견하는 과정이라 말한다.

박가희의 최근 작업들에는 파편적인 시공간과 함께 신체 또한 부분적으로 나타난다.

작가는 절제되고 ‘문명화된’ 쾌락의 의미 있는

해방을 위해서는 사회적 규범과 금기의 고의적 전복의 과정이 필요하다고 말한다. 이러한 과정은 그의 작품에서

부자연스러운 화면의 구성과 신체적 왜곡으로 나타난다.

박가희, 〈Woman on a Beach at Dawn〉, 2024, 린넨에 유채, 203.2x172.7cm ©페로탕

박가희, 〈Woman on a Beach at Dawn〉, 2024, 린넨에 유채, 203.2x172.7cm ©페로탕이처럼 박가희는 말하는 것조차 터부시되어 온 것들, 특히 여성의 욕망을

가장 일상적이고 사적인 공간 안에 자유로이 표현함으로써 이를 자연스러운 본능이자 일상적인 것으로 재정의한다. 엄격한

가톨릭 가정에서 자란 작가에게 있어서, 그림은 일종의 개인적 카타르시스이자 남성의 시선이나 욕망으로부터

자유로운 이상적인 에로티시즘을 탐구하고 표현하는 장(場)이

된다.

”여성의 즐거움, 특히 성적인 희열을 표현하는 것이

터부시된 역사를 뒤로하고 이제는 그것을 표현해 보자고 결심했다. 내가 살고 있는 뉴욕을 비롯해 전 세계

미술계에서 그런 터부와 타자화를 허물려고 노력하는 추세와 물결이 일고 있고 우리는 그 한가운데 있다.” (박가희, 엘르 인터뷰, 2019.12.19)

박가희 작가 ©페로탕

박가희는 필라델피아 타일러예술대학에서 회화과 학사 졸업 후 뉴욕 헌터컬러지에서 회화과 석사를 취득했다. 그는 페로탕 전속 작가로, 페로탕 뉴욕(2024, 2020), 도쿄(2023), 파리(2021), 서울(2019) 지점에서 개인전을 가졌다. 또한 그는 런던 테이모어그라네(2018), 브루클린 모텔(2017), 브루클린 세컨드플로어갤러리(2016), 필라델피아 마지널유틸리티

갤러리(2015)에서 개인전을 가졌다.

그리고 박가희는 《From the Collection》(나시마 랜도우, 텔아비브, 이스라엘, 2025), 《The Imaginary Made Real》(베리 캠벨 갤러리, 뉴욕,

2023), 《Beyond Identity》(제시카

실버맨 갤러리, 샌프란시스코, 2022), 《No Patience For Monuments》(페로탕, 서울, 2019), 《Cheeky:

Summer Butts》(마리나로갤러리, 뉴욕, 2018) 등 다수의 단체전에 참여한 바 있다.

그의 작품은 폰드 소사이어티(상하이,

중국), 콜럼버스 미술관(오하이오, 미국), 마이애미 현대미술관(마이애미, 미국) 등에 소장되어 있다. 또한

박가희는 2026년 완공 예정인 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항

제6터미널 공공미술 프로젝트에 참여하여 신작을 선보일 예정이다.