이우성(b. 1983)은 일상적인 장면들로 오늘날 젊은이들의 초상을 그린다. 그의 작업은 자신의 주변에서 일어난 사적인 순간들을 기억해 내고, 이를 그림으로 옮기는 데에서 출발한다. 그렇게 그려진 기억의 단편들은 청춘, 연대, 유머, 여행, 가족, 퀴어 로맨스 등 일상적이고 개인적인 이야기들로 이루어져 있다.

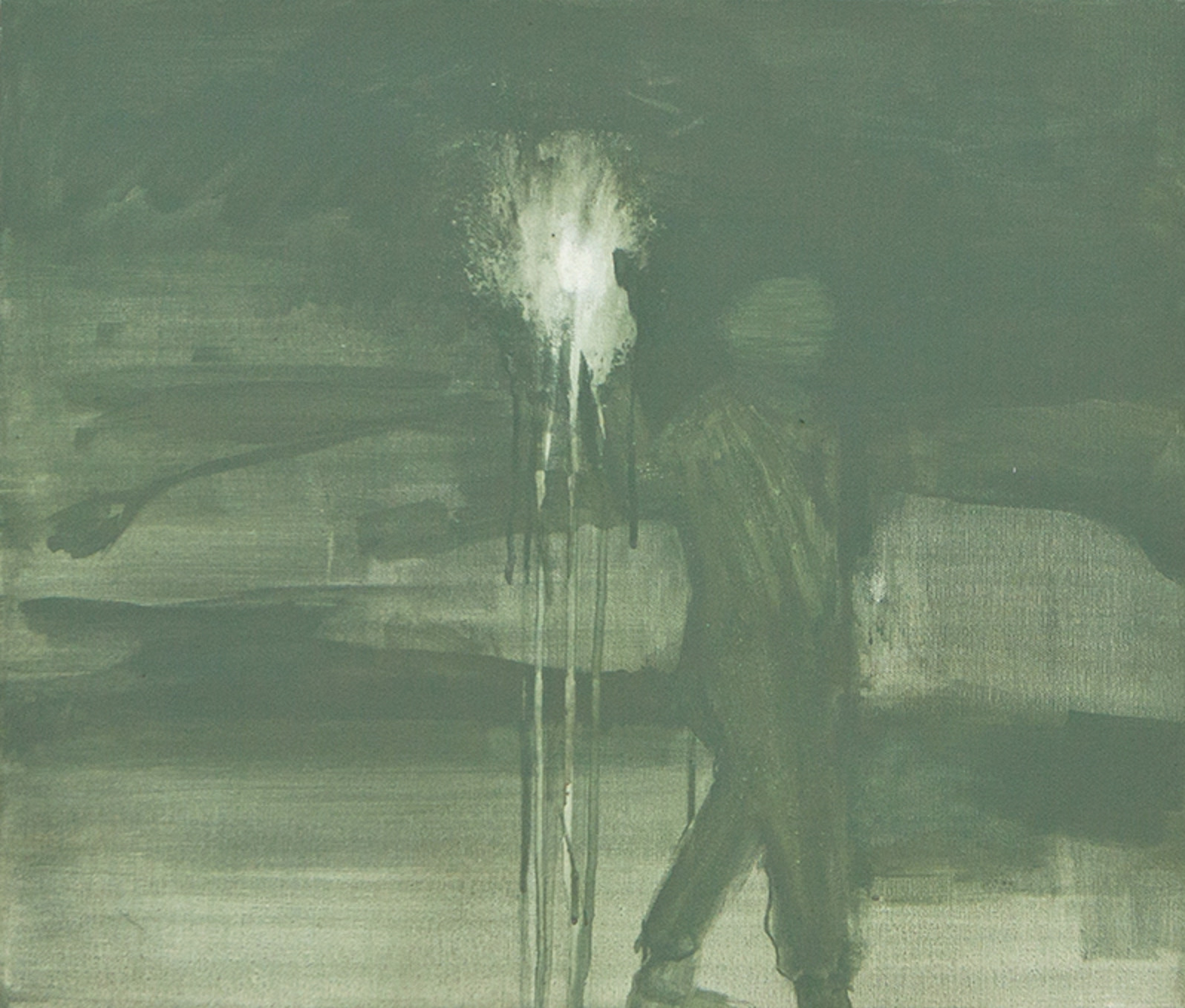

이우성, 〈불을 든 남자〉, 2010, 캔버스에 아크릴릭 과슈, 60x70cm ©이우성

이우성, 〈불을 든 남자〉, 2010, 캔버스에 아크릴릭 과슈, 60x70cm ©이우성이우성의 초기 작업들은 당시 20대였던 작가 자신을 비롯해 그의 동료들이

공유했던 불안감 혹은 시대의 갈등과 우울을 담고 있다. 이우성은 작가이기 전에 사회의 구성원으로서 느끼는

세대적 모순과 절망을 익명의 청춘들의 모습으로 표현했다. 초기 작업 속 인물들의 얼굴은 가려져 있거나

뒷모습만 드러내 보임으로써 특정한 누군가를 지시하기 보다 ‘우리’라는

개념의 은유로 다가온다.

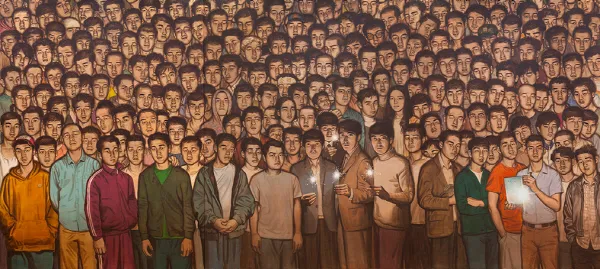

이우성, 〈아무도 내 슬픔에 귀 기울이지 않는다〉, 2011, 캔버스에 아크릴릭

과슈, 181.8x227.3cm ©이우성

이우성, 〈아무도 내 슬픔에 귀 기울이지 않는다〉, 2011, 캔버스에 아크릴릭

과슈, 181.8x227.3cm ©이우성이우성의 첫 번째 개인전 《불, 불,

불》(175갤러리, 2012)에서 선보였던 대형

회화 〈아무도 내 슬픔에 귀 기울이지 않는다〉(2011)는 그의 초기 작품 경향을 잘 보여주는 작품

중 하나다. 당시 작가는 대학원을 졸업하고 본격적인 작가 활동을 시작하며, 냉혹한 현실 앞에서 마주한 절망과 우울, 불안의 정서를 그림에 담아냈다.

〈아무도 내 슬픔에 귀 기울이지 않는다〉는 불타오르는 몸체와 달리 평온한 오리배의 모습, 그리고 그러한 강렬한 화재가 일어나고 있는 배와 달리 고요한 배경을 충돌시키며 아이러니한 상황을 만들어 낸다. 강렬함과 깊은 침묵이 서로 부딪히고 있는 이 작품은 당시 모순적인 현실 안에서 작가가 느낀 냉소를 반영하고

있다.

이우성, 〈정면을 응시하는 사람들〉, 2012, 캔버스에 아크릴릭 과슈, 259.1x569.6cm ©이우성

세로 3미터, 가로 6미터에 달하는 대형 회화 〈정면을 응시하는 사람들〉(2012) 속에는

당시 작가 또래인 20~30대 청년들로 이루어진 군중이 위협적인 얼굴로 정면을 응시하며 압도적인 느낌을

자아낸다. 그 군중들 중 몇명은 ‘승리’가 적힌 머리띠를 두르고 있거나, 타 들어가는 불꽃을 손에 쥐고 있다.

이들의 표정과 제스처는 부조리한 사회 구조에 직면한 청년세대의 정당한 불만을 드러낸다. 그리고 그림의 왼쪽 하단에 그려진 거울을 들고 있는 인물은 그림 앞에 서 있는 관객을 비추며 그 거울을 통해

보는 이 또한 군중 속으로 끌어들인다.

이우성은 이 일련의 작품들을 통해 “이 불만은 나의 이야기이면서 너의

이야기이기도 해”라고 말하며, 모든 개인이 자신만의 불만을

품고 살지만 그 고민과 불만의 원인이 전부 개인적인 것이 아님을 이야기한다.

《돌아가다 들어가다 내려오다 잡아먹다》

전시 전경(OCI 미술관, 2013) ©이우성

《돌아가다 들어가다 내려오다 잡아먹다》

전시 전경(OCI 미술관, 2013) ©이우성2012년 첫 번째 개인전에서 이우성은 88만원 세대의 시대적 초상을 통해 ‘우리’에 대해 이야기했다면, 2013년 OCI

미술관에서 열린 개인전 《돌아가다 들어가다 내려오다 잡아먹다》에서는 새로운 회화적 변주를 통해 자기 내면에 대해 이야기했다.

전시 제목인 “돌아가다 들어가다 내려오다 잡아먹다”는 늑대가 먹잇감을 쫓아 달려가는 모습에 따온 문장이다. 작가는 제목처럼

잡아 먹히지 않기 위해 필사적으로 내달리는 모습처럼 부단히 작업을 해온 자기 자신을 되돌아보며 작품을 구상했다.

이우성, 〈돌아가다 들어가다 내려오다 잡아먹다〉, 2013, 캔버스에 아크릴릭

과슈, 53x65.1cm ©이우성

이우성, 〈돌아가다 들어가다 내려오다 잡아먹다〉, 2013, 캔버스에 아크릴릭

과슈, 53x65.1cm ©이우성15개의 패널로 이루어진 전시의 제목과 동일한 이름의 작품 〈돌아가다

들어가다 내려오다 잡아먹다〉(2013)에서는 신체기관들이 파편적으로 책상 여기저기 흩어져 있는 모습으로

나타난다. 여기에 작가가 일상에서 주로 사용하는 칼, 메모지, 화장지 박스 등이 함께 어우러져 있다. 신체의 모든 기관들을 잠시

책상 위에 내려놓는 제스처는 ‘부재’의 상태를 은유한다.

미술평론가이자 큐레이터인 정연심은 이에 대해 “한국의 미술계가 작가들에게

끊임없이 새로운 결과물, 작품을 생산해낼 것을 요구하는 시스템에서 작가 스스로 ‘비평적 거리두기’를 두는 일종의 자기 브레이크처럼 보인다”고 말했다.

이우성, 〈옆으로 걷는 사람들〉, 2014, 천 위에 아크릴릭 과슈, 200x200cm, 200x100cm ©이우성

이우성, 〈옆으로 걷는 사람들〉, 2014, 천 위에 아크릴릭 과슈, 200x200cm, 200x100cm ©이우성이우성은 2014년부터 커다란 크기의 걸개그림을 본격적으로 작업하기

시작했다. 2015년 아트스페이스 풀에서 열린 개인전 《앞에서 끌고 뒤에서 밀며》에서 처음 선보인 ‘접혔다 펼쳐지는 그림’ 연작은 그 연장선에 있는 작업으로, 그림을 접어들고 거리로 나가 일시적인 전시를 하는 프로젝트로 진행됐다.

걸개그림은 작가가 아일랜드에서 레지던시 생활을 하던 시절 타지에서 보고 듣고 만난 경험들을 캐리어에 담아 간

천에 그리면서 시작되었다. 이후 서울에서 본격적인 도시 풍경, 사물, 사람들의 얼굴을 그리고 도시를 이동하며 프로젝트를 이어 나갔다.

이우성, 〈너와 나를 이어주는〉, 2015, 천 위에 아크릴릭 과슈, 110x210cm ©이우성

이우성, 〈너와 나를 이어주는〉, 2015, 천 위에 아크릴릭 과슈, 110x210cm ©이우성걸개그림은 원래 프로파간다를 위해 쓰여지곤 했지만, 이우성은 큰 천 위에 그의 기억 속에 자리한 일상적인 장면을 그린다. 또한 작가는 가볍고 접을 수 있는 걸개그림의 특성에 주목해 다양한 공간을 이동하며 작품을 펼쳐 거는 방식으로 전시하며, 그림과 작가라는 일대일의 관계에서 거리를 두고 스튜디오 또는 화이트큐브의 바깥에서 생활과 예술 행위가 만났을 때 가능한 일들을 실험해 왔다.

《Quizás,

Quizás, Quizás》 전시 전경(아마도예술공간,

2017) ©아마도예술공간. 사진: 조준영.

《Quizás,

Quizás, Quizás》 전시 전경(아마도예술공간,

2017) ©아마도예술공간. 사진: 조준영.커다란 크기의 걸개그림을 통해 새로운 회화 세계를 구축한 이우성은, 2017년

아마도예술공간에서의 개인전 《Quizás, Quizás, Quizás》에서는 핸드폰에 저장된 기억의

조각들을 11cm 정사각형 종이 위에 옮기는 새로운 작업을 선보이기도 했다.

이우성은 어느 날 핸드폰 타임 라인을 따라 수직으로 저장되어 있는 사진들을 보면서 기억을 정리하는 방법에 대해

고민하기 시작했다. 그는 살면서 서서히 잊혀지게 된 순간들과 덮어둔 기억들을 종이에 펜과 만화 스크린

톤을 이용해 옮겨 그리고, 과거와 현재가 뒤섞인 일렬로 이어진 타임라인을 만들었다. 그의 기억의 조각들은 선형적인 시간으로부터 이탈하여 새로이 재구성된 하나의 서사가 된다.

이우성, 〈여진 작가님 핸드폰 빛으로 불을 밝혀주세요〉, 2017, 천 위에

아크릴릭 과슈, 젯소, 210x210cm ©학고재갤러리

이우성, 〈여진 작가님 핸드폰 빛으로 불을 밝혀주세요〉, 2017, 천 위에

아크릴릭 과슈, 젯소, 210x210cm ©학고재갤러리한편 같은 해 학고재갤러리에서 열린 개인전 《당신을 위해 준비했습니다》에서 선보인 인물화 작업들은 ‘우리’라는 개념으로 묶인 익명의 인물이 아닌, 이름이 있는 작가 지인들의 선명한 형상으로 존재감을 드러낸다. 이는

세밀한 이미지뿐 아니라 작품 제목에서도 지인들의 이름을 호명하며 매우 직접적으로 특정한 “당신”을 지시하고 있다.

즉, 이 일련의 작업들은 이전 작업처럼 사회 구조 안에서 마주한 현실을

이야기하기 보다는, 작가의 사적인 시선으로 비추어진 개인들의 세세한 얼굴을 담고 있다. 이우성은 인물의 구체화를 통해 복잡한 현실 속에서 부단히 현재를 살아가고 있는 개개인의 모습을 따뜻하고 선명하게

담아 냈다.

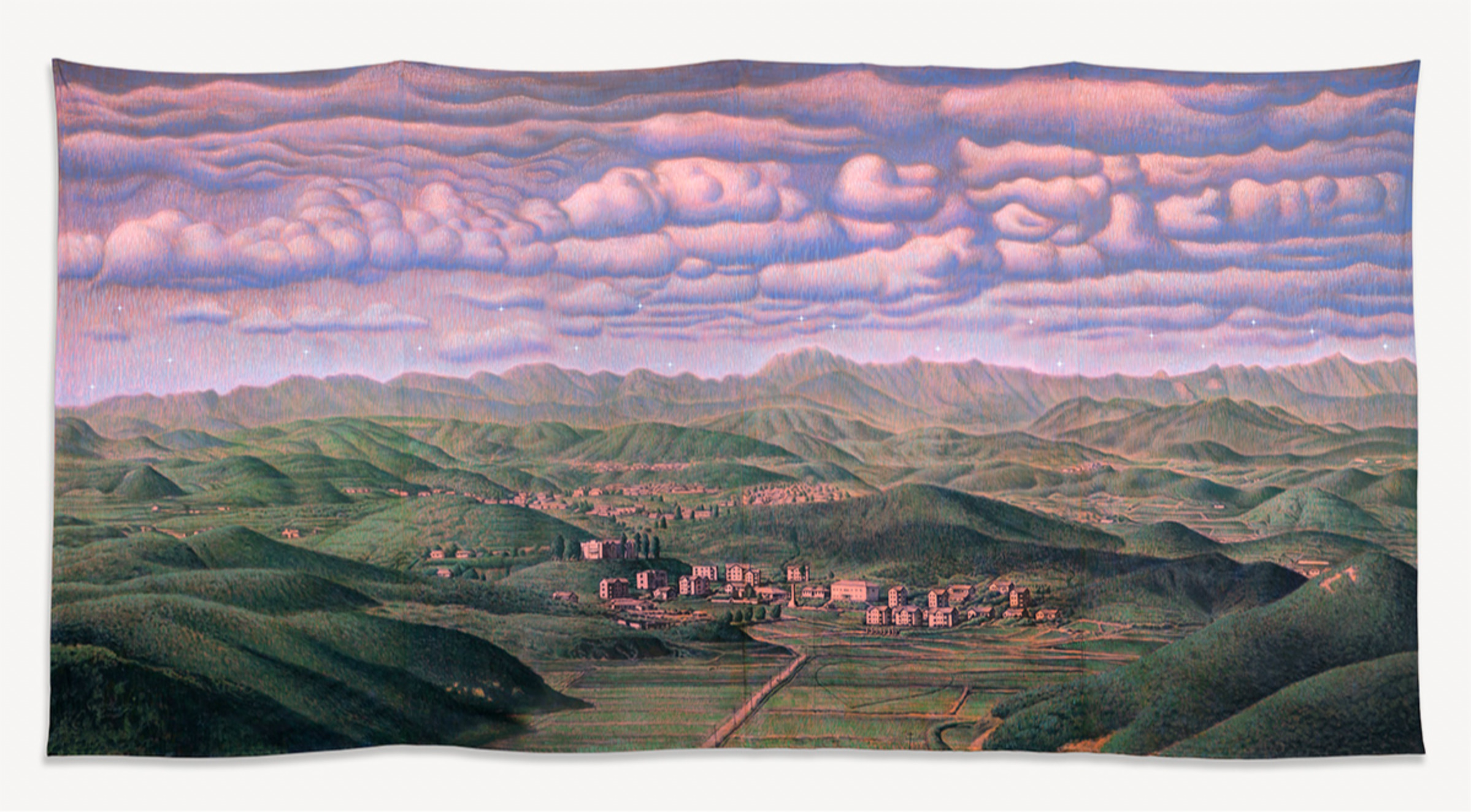

이우성, 〈잘 지내고 계신가요? 저는 여기에서 잘 지내고 있습니다〉, 2021, 천 위에 아크릴릭 과슈, 아크릴릭, 200x410cm ©이우성

이우성, 〈잘 지내고 계신가요? 저는 여기에서 잘 지내고 있습니다〉, 2021, 천 위에 아크릴릭 과슈, 아크릴릭, 200x410cm ©이우성한편 이우성은 〈잘 지내고 계신가요? 저는 여기에서 잘 지내고 있습니다〉(2021)를 통해 닿을 수 없는, 먼 거리에서만 바라볼 수 밖에 없는

이름 모를 누군가에게 안부를 건넨다. 2021년 여름, 경기도

김포에 위치한 야산인 애기봉에 방문한 이우성은 강 너머 흐릿하게 보이는 북녘 땅을 바라보며 그곳에 있을 누군가를 상상했다.

작가는 개인의 의지와 상관없이 정치와 이념의 싸움으로 인해 사랑하는 누군가와 이별해야 했을 누군가를 상상하며, 북한에 있을 ‘그’에게

대신 “잘 지내고 계신가요? 저는 여기서 잘 지내고 있습니다”라는 말을 그림으로써 건네기로 했다.

답사 당시 흐린 날씨로 인해 망원경 렌즈로 겨우 바라보아야 했던 저 너머의 풍경은 4미터 너비의 분홍색 천 위에 작가의 상상과 함께 더욱 선명하게 표현되었다.

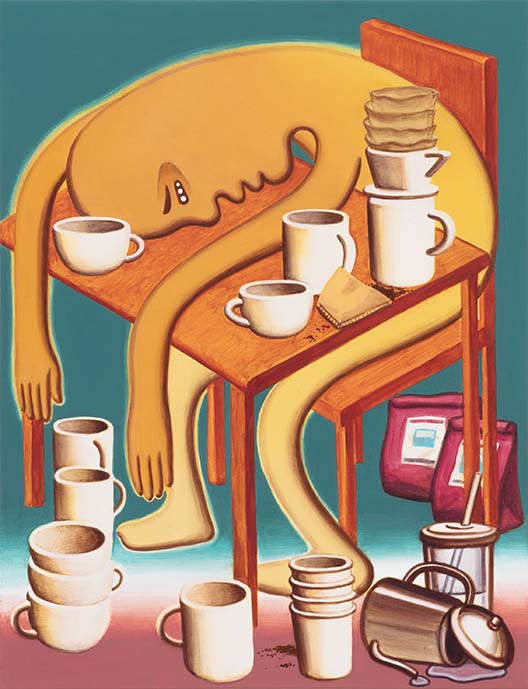

이우성, 〈지금 작업 중입니다〉, 2023, 캔버스에 아크릴릭 과슈, 65.1x50cm ©학고재갤러리

최근 작가의 개인전 《여기 앉아보세요》(학고재갤러리, 2023)에서는 작업을 하고 있는 작가 자신의 모습을 위트 있게 담은 자화상 연작 ‘지금 작업 중입니다’를 새롭게 선보였다. 이우성은 이전 작업에서 작가 자신이 화면 속에 등장하기 보다는 주변의 인물들,

그리고 그들과 함께 했던 순간들을 그림에 담아오며 자신의 세계를 보여줬다.

자화상이라는 새로운 작업을 시작한 이우성은 자신의 모습을 만화 캐릭터를 연상시키는 노란색의 인물로 단순화하여

표현했다. 그림 속 피로해 보이는 노란색 인물(작가)이 식사, 작업, 일, 여가 등 쉬지 않고 연속되는 일상의 순간들을 이어가는 장면들 곳곳에는 작가 특유의 재치가 드러난다.

이우성, 〈해 질 녘, 산에 올라서서〉,

2024, 캔버스에 아크릴릭 과슈, 아크릴릭, 블랙

제소, 280x200cm (3개) ©이우성

이우성, 〈해 질 녘, 산에 올라서서〉,

2024, 캔버스에 아크릴릭 과슈, 아크릴릭, 블랙

제소, 280x200cm (3개) ©이우성2024년에 선보인 대형 회화 작업 〈해 질 녘, 산에 올라서서〉는 세상에 대한 작가의 시선이 잘 반영되어 나타난다. 이

그림에는 다양한 인물들이 모여 하나의 큰 군중을 형성하고 있다. 각기 다른 모습을 한 사람들은 다양한

세대와 성별로 이루어져 있다. 다채로운 제스처와 표정을 가진 인물들 사이에 개나 고양이 같은 동물들, 그리고 나비 떼도 함께 어우러져 있다.

그림을 자세히 들여다 보면, 용과 학, 호랑이 가면을 쓴 인물들이 군중 속에 존재하고 있다. 이 동물들은

부처의 깨달음을 얻은 성자인 나한을 상징해 왔다. 작가는 이 모티프를 통해 군중 사이에 누군가는 나한일

수 있음을 암시한다. 그리고 작품은 모두가 소중한 존재임을 강조하며,

제비, 복숭아, 하얀 나비 등의 모티프는 모두의

안녕을 기원하는 마음을 반영하고 있다.

이우성, 〈난봉가 훨훨 넘어간다 이렇게 사랑 노래는 계속 이어질 거야〉, 2024, 천에

아크릴릭 과슈, 아크릴릭, 미디엄, 110x110cm (4개) ©이우성

이우성, 〈난봉가 훨훨 넘어간다 이렇게 사랑 노래는 계속 이어질 거야〉, 2024, 천에

아크릴릭 과슈, 아크릴릭, 미디엄, 110x110cm (4개) ©이우성이처럼 이우성의 작업은 인간의 다양성과 연대감을 담고 있다. 작가는

비록 부조리하고 혼란스러운 현실이지만, 그럼에도 지금 이 순간을 살아가며 울고 웃는 평범한 개개인을

애정 어린 시선으로 바라본다.

”얇은 천에 옮겨 그린 그림들이 당신의 마음에 닿을 수 있기를.

제가 본 것을 담기에는 그림의 크기가 여전히 작습니다.” (이우성, 「당신에게 보내는 편지」(2017)에서 발췌)

이우성 작가 ©이우성. 사진: 이의록

이우성 작가 ©이우성. 사진: 이의록이우성은 홍익대학교 미술대학 회화과 학사 졸업 후 한국예술종합학교 조형예술학과 평면전공 전문사를 졸업했다. 주요 개인전으로 《여기 앉아보세요》(학고재갤러리, 서울, 2023), 《어쩌면 우리에게 더 멋진 일이 있을지도 몰라》(두산갤러리, 서울, 2021), 《당신을

위해 준비했습니다》(학고재갤러리, 서울, 2017) 등이 있다.

주요 그룹전으로는 《Time

Lapse : 어느 시간에 탑승하시겠습니까?》(페이스갤러리

서울, 2024), 《Real DMZ 프로젝트: 체크포인트》(연강갤러리, 도라산전망대, 파주, 2023/ 볼프스부르크 쿤스트뮤지엄, 볼프스부르크, 독일, 2022),

《개인들의 사회》(부산현대미술관, 부산, 2020-2021), 2018 광주비엔날레 《상상된 경계들》(ACC 국립아시아문화전당, 광주, 2018), 제1회

진안국제비엔날레 《하모니-파워》(산둥미술관, 지난, 중국, 2020), 《내가

사는 피드》(아르코미술관, 서울, 2020), 《불멸 사랑》(일민미술관, 서울, 2019) 등이 있다.

이우성은 금천예술공장(2023),

청주미술창작스튜디오(2017), 뉴질랜드 The

Physics Room(2016), 난지창작스튜디오(2015), 아일랜드 Cow House Studio(2014), 국립현대미술관 고양창작스튜디오(2013)

등에서 레지던시 입주 작가로 활동한 바 있다. 그의 작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 경기도미술관, 청주시립미술관

등에 소장되어 있다.

References

- 이우성, Woosung Lee (Artist Website)

- 국립현대미술관, 이우성 | 아무도 내 슬픔에 귀 기울이지 않는다 | 2011 (National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA), Woosung Lee | Nobody Listen to My Sorrow | 2011)

- 경향신문, 정면을 응시하는 사람들, 2016.04.22

- OCI 미술관, 돌아가다 들어가다 내려오다 잡아먹다 (OCI Museum of Art, Returning Entering Descending Devouring)

- 아마도예술공간, Quizás, Quizás, Quizás (Amado Art Space, Quizás, Quizás, Quizás)

- 리얼디엠지프로젝트, 이우성, 잘 지내고 계신가요? 저는 여기에서 잘 지내고 있습니다 (REAL DMZ PROJECT, Woosung Lee, How are you doing? I'm doing well here)

- 학고재갤러리, 여기 앉아보세요 (Hakgojae Gallery, Come Sit with Me)

- 서울시립미술관, 나는 우리를 사랑하고 싶다 (Seoul Museum of Art, I want to love us)