장시재(b. 1993)는 빛 바랜 물건, 깨진 건물 외벽의 틈새, 철거 현장과 같이 위태로운 일상의 풍경에

주목하며, 이로부터 감각되는 긴장된 시선과 감정을 조각의 언어로 풀어나가는 작업을 해오고 있다.

작가는 오늘날 많이 쓰이는 산업 재료들을 비틀고, 축적하고, 연소시키는 행위를 통해 불규칙하고 거친 질감의 입체 및 설치 작품을 제작하면서, 이로부터 만들어지는 낯설고 불편한 지점에서 새로운 가능성을 발견해 나가고 있다.

장시재, 〈서울 충무로 길거리 재료의 형태〉, 2019, 혼합재료, 가변크기 ©장시재. 사진: Studio Sijae Jang.

장시재의 작업은 도시 환경 곳곳을 관찰하는 일에서 출발한다. 이때

작가의 눈길을 끄는 장면들은 세월에 의해 재료 본연의 성질이 일그러진 사물들과 건물들이다. 작가는 오래된

철공소가 줄지어 있는 을지로에서 작업을 해오며 이러한 환경에 자연스레 관심을 두기 시작했다.

장시재는 도시 곳곳에서 느껴지는 위태로운 감각들을 재현하고자 일상적이고 익숙해 당연하게 여겨지던 질서나 형태를

비틀어 해체하고, 그 과정에서 나타나는 우연한 질감을 작업에 담아낸다.

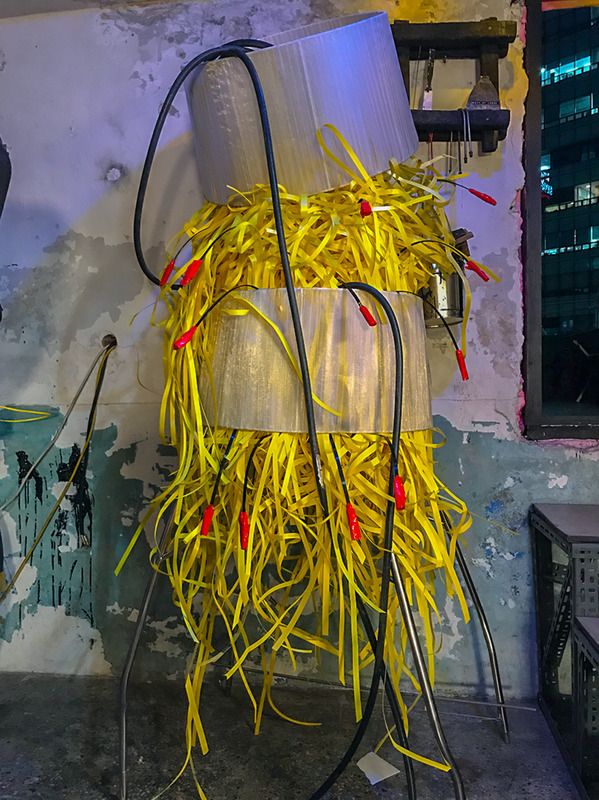

장시재, 〈현대기록 시리즈: 탐과 기둥-힘〉, 2020, 테이프, 철사, 케이블 타이, 조명, 45x120x47cm ©장시재. 사진: Studio Sijae Jang.

그는 주로 폐기물, 산업 재료, 건축

자재 등 일상적인 소모품을 재료로 삼으며, 익숙함이 해체될 때 발생하는 불규칙하고 거친 질감을 시각적인

동시에 촉각적으로 구현해 내는 작업을 시도해 왔다.

익숙한 대상을 낯설게 만드는 장시재의 작업은 주로 대상 자체의 질감과 형태를 해체시켜 비정형의 조각으로 만들거나, 평범한 사물을 특정 공간에 놓아 정체를 알 수 없는 존재로 변모시키는 방식으로 이루어진다.

장시재, 〈乙支路:20+18:22〉, 2022, 재개발로 인한 철거구역의 조명가게 기구들, 가변크기 ©장시재. 사진: Studio Sijae Jang.

이를 테면, 장시재는 테이프나 검은색 쓰레기 봉투와 같은 일상적인

소모품 또는 재개발로 인한 철거구역에서 수집한 폐기물을 엮어 거대한 입체 작품으로 변모시킨 다음, 도시의

골목길이나 건물에 한시적으로 설치하는 작업을 하기도 하였다.

특정한 장소에서 느껴지는 긴장감과 고유한 풍경의 질감을 바탕으로 제작된 그의 작업은, 언뜻 주변 환경과 어우러지는 듯 보이다가도 이질적으로 다가오는 기묘한 느낌을 자아낸다.

장시재, 〈in Seoul〉, 2022, 한국 쓰레기 봉투, 나무 각제, 의자 바퀴 다리, 95x185x95cm ©장시재. 사진: Studio Sijae Jang.

이러한 장시재의 장소 특정적 작업은 특정한 장소에서 촉발되는 위태로운 감각을 조각으로 번안하여, 일상 속에서 스쳐 지나치던 장소의 익숙함을 벗기고 낯선 분위기를 자아내며 새롭게 인식하고 감각할 수 있도록

한다.

장시재, 〈in Paris〉, 2022, 프랑스 쓰레기 봉투, 가변크기 ©장시재. 사진: Studio Sijae Jang.

이러한 작업은 한국뿐 아니라 프랑스 파리, 네덜란드 아인트호벤, 독일 베를린에서도 이루어졌다. 장시재는 각 도시에서 버려진 재료들을

수집하거나, 그 지역에서만 사용되는 재료를 활용해 작품을 제작했다. 그리고

그렇게 만들어진 작품을 도시 곳곳에 배치해가며, 퍼포먼스와 사진, 영상

등으로 기록했다.

낯선 도시에 낯선 형태를 놓아두는 일련의 작업을 통해 장시재는 작품이 공간과 어떻게 충돌하고 어우러질 수 있는지를

실험했다.

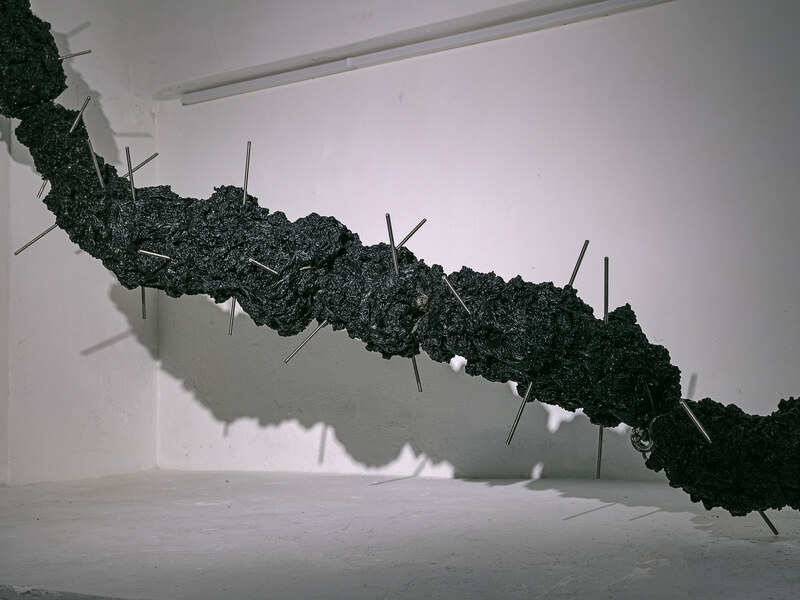

장시재, 〈무제(~2022)〉, 2023, 슬레이트 철판, 철 구조물, 합성수지, 900 x 130 x 300 cm ©장시재. 사진: Studio Sijae Jang.

즉, 장시재의 작업은 특정한 장소와의 밀접한 관계 속에서 전개된다. 전시가 예정된 공간, 또는 일상에서 마주하는 공간을 바탕으로 조각을

구상하고, 각 공간이 가진 감각과 공명하는 재료와 질감을 찾아가며 작품을 제작한다.

《내담자, 대담자》 퍼포먼스 전시 전경(TINC, 2023) ©장시재

《내담자, 대담자》 퍼포먼스 전시 전경(TINC, 2023) ©장시재그리고 이때 작업은 오로지 작가에 의해 완성되는 것이 아닌, 작업

과정 중 재료에서 발생하는 우연성, 또는 퍼포먼스를 거치며 형태를 만들어 나간다. 2023년 TINC에서 열린 첫 번째 개인전 《내담자, 대담자》 또한 결과물로서의 작품을 선보이기보다는 2회에 걸친 퍼포먼스를

통해 제작된 설치 오브제와 아카이브적인 작업의 기록들을 일련의 사건처럼 전시했다.

전시는 정신분석학의 대상 관계 이론에서 출발한 프로젝트로 이루어졌다. 장시재는

개인의 전사를 가진 내담자가 자발적으로 대담자를 찾아와 진행되는 내면적 치료과정을 예술적 매체로 옮겨와, 관객이

여러 역할의 관점에서 관찰할 수 있는 장소로서의 전시를 만들고자 했다.

장시재, 〈무제(소극적 진동)〉, 2023, 혼합재료, 가변설치 900 x 260 x 700 cm ©장시재. 사진: Studio Sijae Jang.

2023년 플랫폼엘에서 열린 단체전 《팬텀센스》에 출품한 작품 또한

전시가 진행되는 중간에도 계속해서 조금씩 변화하며, 관객으로 하여금 이 모든 광경을 마주할 수 있게

하였다. MRI 혈류 이동 경로 촬영 원리에서 영감을 받아 제작된 ‘무제’(2023) 시리즈는 수십 나노미터의 섬세한 움직임을 순간적으로 포착해내고 앞으로의 변형 가능성을 예측하는 기계적

감각을 조형적으로 구현한다.

기다란 혈관을 연상시키는 하얀색의 촉수를 가진 작품은 전시 기간 동안 지속적으로 변형되며, 마치 살아 있는 생명체처럼 다가온다. 이러한 미지의 생명체와 같은

거대 형상은 그로테스크한 동시에 숭고한 감정마저 불러일으킨다.

장시재, 〈무엇인가 있음-안전장치〉, 2024, PVC, DC모터, 전산 볼트, 와이어, 450(w) x 160(h) x 30(d) cm ©장시재

한편, 최근 장시재는 장소와 공간이 아닌, 움직임과 소리를 동반한 키네틱 작업에 몰두하고 있다. 그의 키네틱

작업은 정교하게 계산되어 진행되기보다는 원초적인 방식으로 움직임을 유도하는 구조에 대한 실험으로 이루어진다.

장시재는 그 속에서 나타나는 예측 불가능한 운동성과 함께 그로부터 파생되는 유기적인 움직임과 긴장감에 주목한다. 그리고 이러한 비정형적인 움직임 속에서 형태뿐 아니라 의도치 않은 마찰음, 진동, 떨림과 같은 우연한 소리들이 작품의 일부가 될 수 있도록 한다.

《HX9X+33의

궤도-이탈》 전시 전경(요호서울, 2024) ©장시재

《HX9X+33의

궤도-이탈》 전시 전경(요호서울, 2024) ©장시재2024년 작가가 작업실로 사용하던 을지로의 한 건물에서 열었던 오픈

스튜디오 《HX9X+33의 궤도-이탈》은 이러한 키네틱 작업을

통해 공간과 얽힌 작가의 기억을 관객에게 공유했다.

작업실 바닥에 놓인 키네틱 조각 〈허수아비〉(2024)는 바닥에 깔린

철판을 두드리며 돌아다니고 있었다. 이는 ‘사람이 살지 않는

집은 무너진다’는 이야기를 들은 작가가 ‘만약 나의 존재를

대신할 수 있는 움직이는 작품을 만든다면, 작업실이 무너지는 걸 조금이나마 늦출 수 있지 않을까?’라는 상상을 하게 되며 만들어지기 시작했다.

장시재, 〈허수아비〉, 2024, 목재, 앙카, 전산, 철사슬, DC 모터, 철 구조물, 75(w) x 46(h) 35(d) cm ©장시재

장시재는 자신을 대신해 조형물이 공간을 돌아다니는 광경을 상상하며 작품이 만드는 소리와 움직임을 구상했다. 이 움직이는 조형물이 만들어내는 소리는 철을 갈아내거나 자르는 소리와 셔터를 올리고 내리는 소리가 울려 퍼지는

작업실 외부 소음과 작가가 작업할 때 내는 소리 모두를 연상케 한다.

아울러, 이러한 비정형적인 움직임과 맞물려 만들어지는 우연한 소리는

유기적인 리듬을 발생시키며 그의 작품을 하나의 생명체처럼 느껴지게 만든다.

《Xenogenesis》 전시 전경(팩션, 2024) ©장시재

나아가 최근의 개인전 《Xenogenesis》(팩션, 2024)에서 작가는 인간과 생명, 기술과 자연 사이의 경계에 대한 질문을 바탕으로 제작한 공상과학적인 조각 작업을 선보였다. 기능적인 산업 재료를 접합하고 변형시키며 만들어진 장시재의 조각 신체들은, 본

개인전에서 무기체인 산업 재료간 교배로 이종발생(Xenogenesis)한 유기적 신체로 등장한다.

장시재, 〈이종발생〉, 2024, OPP 테이프, 철 구조물, 전산볼트, 70(w) x 180(h) x 50(d) cm ©장시재

장시재는 오늘날 기술이 급속도로 발전함에 따라 삶과 죽음의 경계 또한 점차 모호해지고 있는 현상을 마주하며, 이분법을 넘어서는 순환적인 과정, 그리고 미래 생명체에 대한 상상을

펼쳐 나가기 시작했다. 그러한 상상을 바탕으로 제작된 그의 합성-신체들은

공간 내에서 불안정한 중력의 저항에 반응하고, 소리를 내며 약동한다.

이러한 장면이 만들어 내는 그로테스크하고 낯선 감각은 이분법적 경계를 넘어 또 다른 비인간 존재에 대한 상상으로

이끈다.

장시재, 〈검정 덩어리-미래적 잔해〉, 2025, 철구조물, 비닐, 150(w) x 220h) x 150(d) cm ©장시재

이와 같은 장시재의 조형적 행위는 일상에 깔린 전율과 긴장을 감각하게 하는 힘을 가질 뿐 아니라, 현실을 넘어서는 또 다른 가능세계를 상상하도록 이끈다. 그의 작업

속 불안정한 지점들과 그로부터 파생되는 미묘하고 불편한 감각들은, 우리가 당연하게 여겨온 것들을 다시

한번 생각하게 만드는 계기로 다가온다.

”평범한 사물이

특정 공간에 놓이면서 정체를 알 수 없는 존재로 변하거나, 예측 가능했던 질서가 무너질 때 생기는 불안함

또는 경외감 등의 감정이 나에게는 깊은 인상으로 다가온다. 기묘하고 기이하고 어딘가 불편한 그 미묘한

지점을 계속해서 발견해 보려 노력하고있다.” (장시재, 팔복예술공장

창작스튜디오 인터뷰에서 발췌)

장시재 작가 ©Stuido visit 정채령

장시재는 산업 디자인을 전공한 후 조각, 입체 작업을 해왔다. 개인전으로는 《Xenogenesis》(팩션, 서울, 2024), 《HX9X+33의 궤도-이탈》(요호서울

및 일대, 서울, 2024), 《내담자, 대담자》(TINC, 서울,

2023)가 있다.

또한 작가는 《사라진 이야기》(시안 미술관, 영천, 2025), 《FOR

LIGQIDITY》(무목적, 서울, 2024), 《더미》(17717, 서울, 2023), 《팬텀센스》(플랫폼엘,

서울, 2023), 《벽과 만나는 일》(프람프트

프로젝트, 서울, 2023), 《THINGS LEFT UNMADE》(챔버, 서울, 2023) 외 다수의 그룹전에 참여한 바 있다.

참여한 레지던시 프로그램으로는 을지로 디자인 예술 프로젝트 1호 (2019-2024), 팔복예술공장 창작스튜디오 8기(2025-2026)가 있다.

References

- 장시재, Sijae Jang (Artist Website)

- 팔복예술공장, [팔복예술공장 창작스튜디오 8기] “장시재 작가” 인터뷰

- 비애티튜드, 날씨도, 계절도 열심히 느끼면서

- 아트바바, [서문] TINC – 내담자, 대담자 (Artbava, [Preface] TINC - Client, Interlocutor)

- 플랫폼엘, [전시소개] 팬텀센스 (Platform-L, [Exhibition Overview] Phantom Sense)

- 파도그래프, [서문] 팩션 – Xenogenesis (Padograph, [Preface] Faction – Xenogenesis)