글로리홀(Gloryhole)이라는 이름으로도 알려져 있는 작가 박혜인(b. 1990)은 정지되어 있는 동시에 살아있는 물질인 유리와 빛이 만나 이루어 내는 조형을 탐구하고 그것을

일상에서 쓰임이 가능하도록 만든다.

박혜인은 사람의 삶에 있어 ‘가까이 두고 바라볼 수 있는 빛’이라는 조명의 특성을 작업의 조건으로 삼고 조명과 미술품 사이(창작과

생산의 접점, 미술-조명)이

가지는 모호한 정체성에 대해 질문하면서, '예술과 상업', '기능성과

작품성'이라는 서로 다른 가치들이 작업에 어떻게 양립할 수 있는지 고민하고 미술 오브제가 삶에 어떻게

다가가야 하는지를 탐구한다.

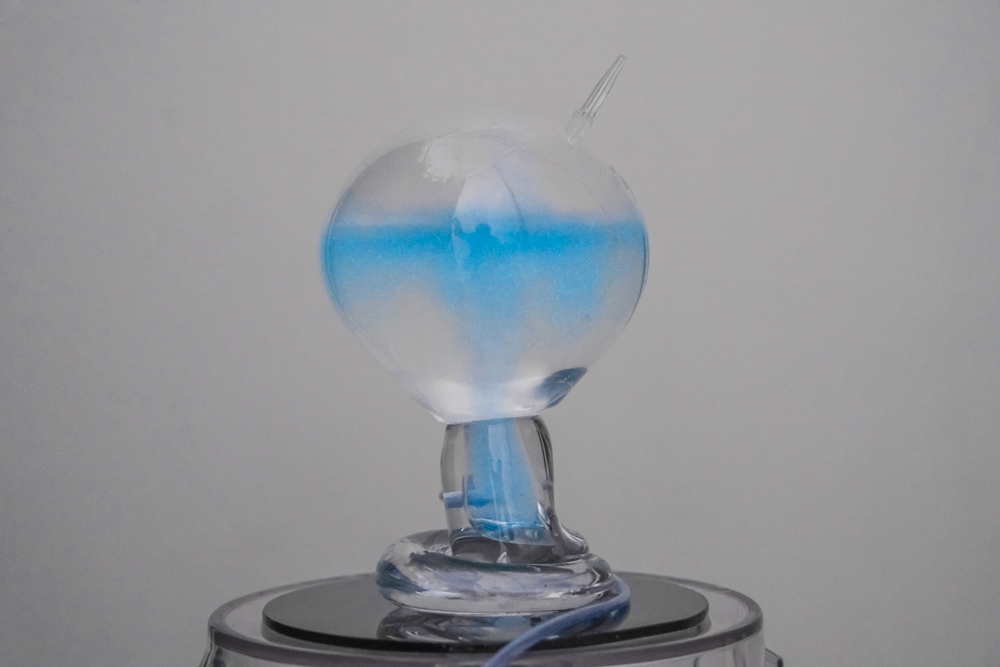

박혜인, 〈Gloryhole Bulb〉,

2015, 램프워크 클라스, LED, 깃털, 플라스틱

필름, 220V/3W ©박혜인

박혜인, 〈Gloryhole Bulb〉,

2015, 램프워크 클라스, LED, 깃털, 플라스틱

필름, 220V/3W ©박혜인‘글로리홀(Gloryhole)’이라는

이름이 가진 의미는 박혜인의 작업 과정과 맞닿아 있다. ‘글로리홀’은

유리를 만드는 과정에서 사용하는 시설을 가리키는 용어로, 800도의 불이 들어있는 일종의 화로를 일컫는다.

작가는 화로 안에서 유리와 불빛과 만나 상호작용하는 모습에서 생명력을 발견하였고, 이는 곧 ‘살아있음을 환기시키는 빛’을 인공조명으로 다시 만들어내는 작업으로 이어졌다.

박혜인, 〈Gloryhole Bulb〉, 2015, 램프워크 클라스, LED, 깃털, 플라스틱 필름, 220V/3W ©박혜인

박혜인의 작업은 아날로그적이면서도 고전적인 공예 방식을 따르고 있다. 작가의

키만 한 파이프에 유리를 뜬 다음 입으로 부는 기법인 ‘글라스 블로잉’,

유리에 불을 직접 대서 조형하는 ‘램프워킹’이라는

고전적인 기술을 사용한다.

박혜인은 전통적인 공예 방식을 따르면서도 ‘유리’라는 매체로부터 동시대적인 맥락을 발견하고 이를 작업에 가져올 방법을 연구한다.

이를 위해 작가는 유리를 하나의 결과물을 만들기 위한 재료 또는 도구로 바라보는 것이 아닌 하나의 미술 매체로 보며, 그 물성 자체에 주목한다.

박혜인, 〈물아래〉, 2018, 핸드 블로운 글라스, 램프워크 글라스, LED, 지름 27.5cm ©박혜인

박혜인은 불빛과 만났을 때 액체와 고체 상태를 오가는 유리의 유동성에 주목한다.

특히 작가는 블로잉 작업 과정에서 뜨거운 액체 상태가 된 유리가 중력에 의해 스스로 흘러내리거나 스스로 열을 담았을 때 형태가 만들어지는

우연성이 작업에서 중요한 역할을 한다고 보았다.

따라서 어떤 특정한 형태를 생각하고 작업에 들어가는 것이 아닌, 작업을

하게 되면서 만들어지는 그 순간적인 결정들 그리고 유리 스스로 움직임이 함께 상호작용하면서 형태를 만들어 나간다고 보았다. 그렇기에 그의 작업에서 정지된 유리를 보았을 때도 살아 움직이는 것 같은 움직임을 복귀시키는 것이 중요한 목적이

된다.

박혜인, 〈물아래〉, 2018, 핸드 블로운 글라스, 램프워크 글라스, LED, 지름 27.5cm ©박혜인

나아가 박혜인은 이러한 유리라는 매체에 잠재된 움직임을 작업에 녹여내면서 그러한 물성에 어떠한 서사나 외부의

맥락을 연결시키는 작업을 이어왔다. 외부의 빛을 투사하고 환경에 의해 형태를 변화하는 유리의 물성은

그의 작업에서 외부를 비추고 연결하는 하나의 스크린이 된다.

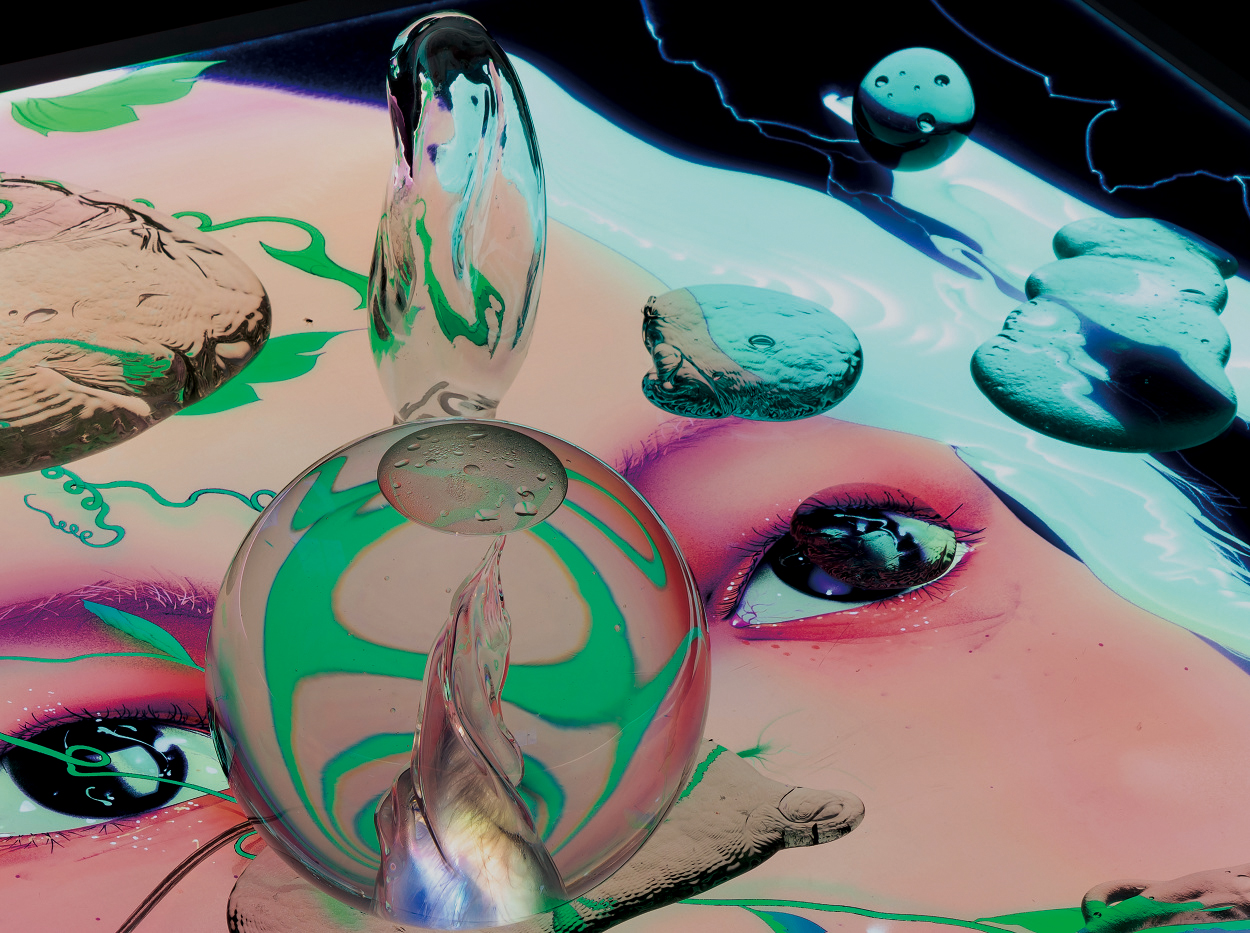

박혜인 & 람한, 〈Ending scene 1〉, 2019, 유리, 라이트 패널, 가변크기, 《Ghost Shotgun》 전시 전경(시청각, 2019) ©박혜인

박혜인은 2015년 개방회로에서의 첫 개인전 《글로리홀 라이트 세일즈》에서

비물질인 빛을 램프로 물질화하여 빛을 판매하는 것이 가능한지 실험하였다면, 2019년 시청각에서의 2인전 《Ghost Shotgun》을 기점으로 조명이 아니거나 기능이

없는 유리 조각을 시도했다.

박혜인 & 람한, 〈Expectancy〉, 2019, 유리, 라이트 패널, 150x150cm, 《Ghost Shotgun》 전시 전경(시청각, 2019) ©박혜인

박혜인은 전시 《Ghost Shotgun》에서 디지털 페인팅을 다루는

작가 람한과 협업을 하게 됨에 따라, 그의 작업의 주재료가 되는 빛과 유리에서 광원을 없애고 람한의

라이트 패널에서 나오는 빛을 광원으로 삼았다. 즉 스크린이 필요한 람한의 디지털 페인팅에서 박혜인의

유리가 스크린의 역할을 하게 된 것이다.

박헤인의 유리-스크린과 람한의 빛-이미지는

상호작용을 하며 마치 최초의 영사기처럼 이미지 환영을 만들어 이야기를 전개시켰다. 이들의 작업은 관객이

방문한 시간, 서 있는 위치, 바라보는 각도, 움직임에 따라 유리와 그에 비춰지는 디지털 이미지의 환영은 끊임없이 바뀌게 된다. 이로써 작품은 관객 개개인의 기억 속에서 서로 조금씩 다른 장면들로 남게 된다.

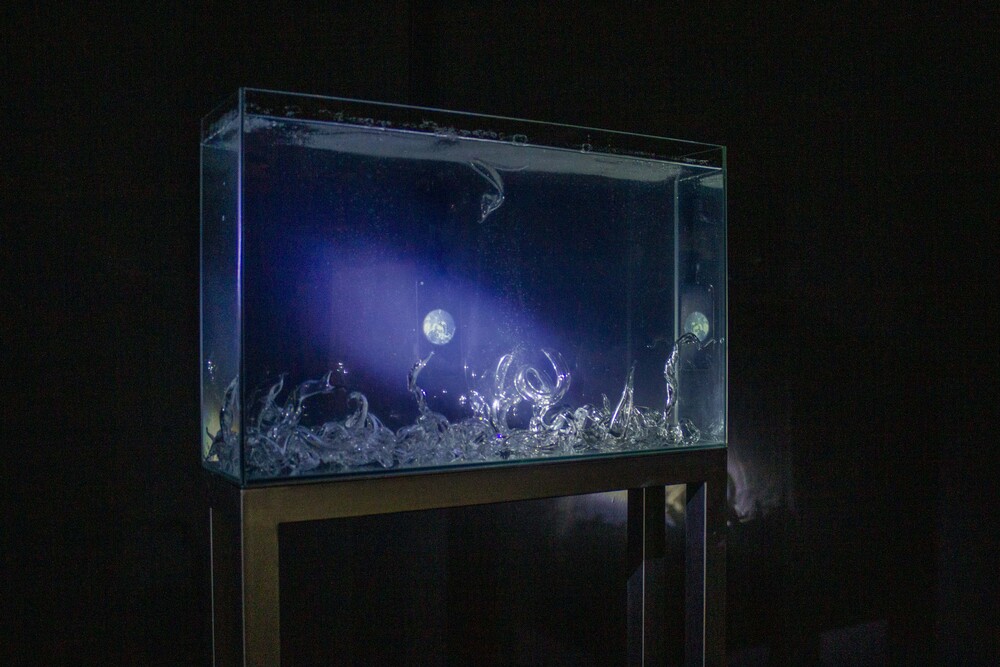

박혜인, 〈눈섬광 어항〉, 2020, 유리 수조, 해파리, 레이저, 나노 구조색 PDMS 시트, 산소발생기, 산소포화도 측정기, 1500x310x310mm ©박혜인

람한과의 전시에서 박혜인은 하나의 스크린으로서 유리가 어떻게 작동할 수 있는지를 실험하였다면, 이후 유기체적인 형태를 띈 유리 조각들을 작업하기 시작했다. 예를

들어, 2020년 성북예술창작터에서 열린 전시 《스케일, 스캐닝》에서

선보인 작품들은 해파리와 와편모충류의 신체를 매개로 한 빛의 생성을 다루었다.

박혜인, 〈눈섬광 어항〉, 2020, 유리 수조, 해파리, 레이저, 나노

구조색 PDMS 시트, 산소발생기, 산소포화도 측정기, 1500x310x310mm ©박혜인

박혜인, 〈눈섬광 어항〉, 2020, 유리 수조, 해파리, 레이저, 나노

구조색 PDMS 시트, 산소발생기, 산소포화도 측정기, 1500x310x310mm ©박혜인그 중에서 〈눈섬광 어항〉(2020)은 눈을 감은 상태에서 망막에

물리적인 자극이 작용할 때 순간적으로 빛이 보이는 내부적인 감각 현상인 ‘눈 섬광’을 인간 바깥으로 내보인다. 이 작업에서 관객은 어항 앞에 놓인 산소포화도

측정기에 손가락을 올려놓고 잠시 숨을 참아야 한다. 숨을 참을수록 서서히 떨어지는 산소포화도 데이터가

일종의 조광기로서 작동하여 점차 해파리의 몸을 밝히게 된다.

박혜인, 〈숨과 파동〉, 2020, 유리, 물, 와편모충류, 에어호스, 가변크기 ©박혜인

한편 〈숨과 파동〉(2020)은 스스로 발광하는 해양 생물인 와편모충류의

빛을 가져와 그 빛을 인간이 작동시키는 빛-조명으로 만드는 작업이다.

와편모충류는 해양 플랑크톤으로, 외부의 자극이 주어지면 스스로 생체발광을 하는 생물종이다. 이 작업은 인간의 호흡이 다른 생물에게 파동이 되고, 그 파동으로

인해 빛이 생성되는 과정을 하나의 시각물로 그려낸다.

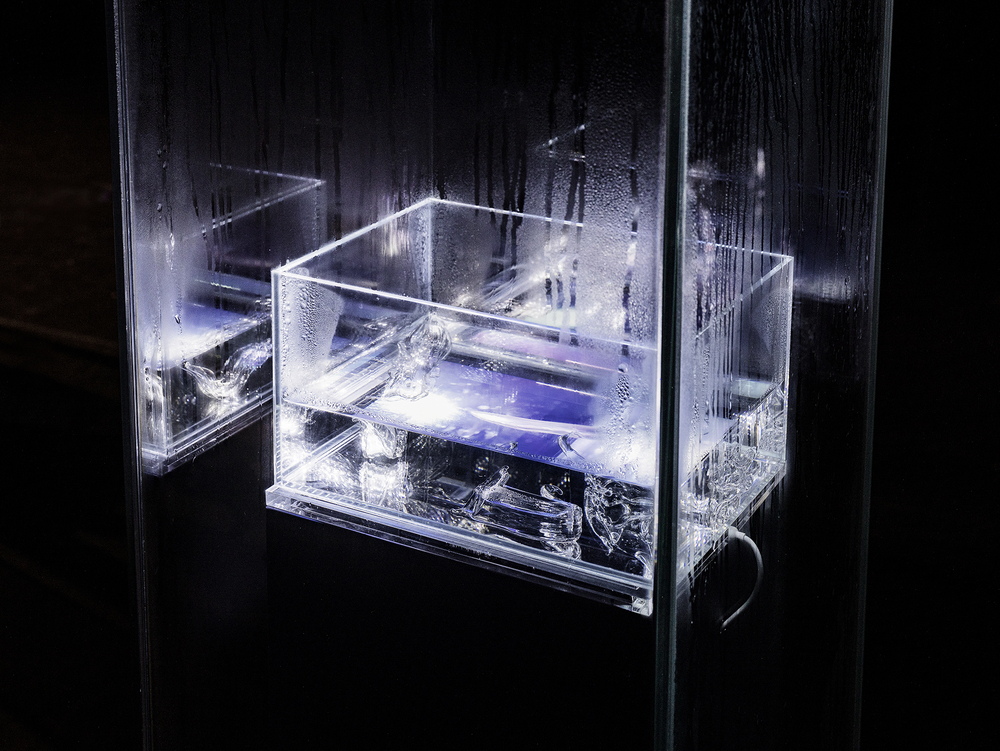

박혜인, 〈나의 따뜻한 작은 연못 가설〉, 2021-2022, 수조, 슬라임, 내열유리, 작가의 DNA, LED, 45x30x32cm ©박혜인

이러한 빛과 유리를 생명과 연결시키는 작가의 시도는 〈나의 따뜻한 작은 연못 가설〉(2021-2022)에서 더욱 구체화되었다. 이 작업은 19세기 생물학자 찰스 다윈의 생명 기원 가설 중 하나인 ‘따뜻한 작은

연못 가설’에 착안하여 제작되었다.

이 가설은 다윈이 친구에게 보낸 편지에서 “따뜻한 작은 연못에서 암모니아와

인산염, 빛, 열, 전기

등이 존재하는 상태에서” 생명체가 발생했다고 주장한 내용에서 비롯되었다. 박혜인은 이를 현실과 디지털 두 공간으로 나누어 ‘생명의 탄생’과 ‘진화의 조건(자가

복제)’을 실험했다.

박혜인, 〈나의 따뜻한 작은 연못 가설〉, 2021-2022, 수조, 슬라임, 내열유리, 작가의

DNA, LED, 45x30x32cm ©박혜인

박혜인, 〈나의 따뜻한 작은 연못 가설〉, 2021-2022, 수조, 슬라임, 내열유리, 작가의

DNA, LED, 45x30x32cm ©박혜인작가는 가상환경에 절단된 DNA 조각 형태를 띈 유리 그래픽들이 움직이며

재조합과 변조되는 상태를 보여주며, 실제 공간에 존재하는 ‘작은

연못’인 수조에서는 투명 슬라임과 유기체적 형태의 유리들, 그리고

작가의 유전자 정보가 담긴 DNA 샘플이 서로 뒤엉켜 있는 상태를 만들었다.

그리고 현실과 가상 두 세계에서 생명의 코드와 디지털 코드를 풀어놓고 예측 불가능한 결과물을 기다리며, 디지털과 현실 세계 안에서의 생명성, 그리고 그 안의 가능성과 불가능성에

대한 관계를 탐구하고자 했다.

《Diluvial》 전시 전경(문래예술공장, 2022) ©박혜인

2022년 ‘글로리홀’이 아닌 ‘박혜인’으로서

가진 첫 개인전 《Diluvial》에서 작가는 신화적 서사를 배경으로 한 자연사박물관의 형태로서 작업을

선보였다. 전시는 인간의 죄악에 분노한 신이 대홍수로 인간을 벌한 뒤 새로운 세상을 만들었다는 신화적

전제에서 출발한다.

박혜인은 이 이야기의 증거이자 결과로 존재하는 땅속 화석을 유리로 표현해 생명과 죽음, 현재와 과거를 연결하고자 했다. 이 전시에서 화석과 유리를 연결하는

작업은 과거 17세기 사람들이 화석을 살아있던 생명체의 흔적이 아닌,

땅속에서 자란 광물이라 생각했던 사실에서 출발한다.

《Diluvial》

전시 전경(문래예술공장, 2022) ©박혜인

《Diluvial》

전시 전경(문래예술공장, 2022) ©박혜인작가는 정지되어 있지만 유동적인 물성으로 살아있음을 환기시키는 유리라는 매체와 17세기 사람들에 의해 유기체적인 존재로 여겨진 광물로서의 화석을 겹쳐 보게 되었다. 이에 따라, 그는 유리라는 광물로 화석을 만들고, 이를 다시 물에 잠기게 함으로써 홍수가 지나가버린 상황을 설정해 재난이 닥친 박물관의 모습을 연출했다.

작가가 만든 이 재난의 상황은 단지 모든 것이 죽고 끝나는 멸망의 상황이 아니라 이 안에서 다시 어떤 것들이

살아날 수 있는가를 새롭게 생각해 볼 수 있게 한다.

박혜인, 〈Liquid Veil〉,

2024, 유리, 당현천의 물, 워터 펌프, LED 조명, UV 라이트, 가변크기

©박혜인

박혜인, 〈Liquid Veil〉,

2024, 유리, 당현천의 물, 워터 펌프, LED 조명, UV 라이트, 가변크기

©박혜인한편, 노원구 당현천에 설치되었던 박혜인의 최근 작업 〈Liquid Veil〉(2024)은 물과 유리의 ‘투명성’에 대해 다루었다. 이

작업은 라틴어의 ‘아니오(No)’라는 뜻을 가진 단어의 어원에서

착안하여 제작됐다. 밤을 땅에 흘러온 바닷물로 여겼던 고대인들이 깜깜한 밤 시간대 아무 것도 보이지

않는 상황을 “나는 물만 보았다”고 표현하며, 물(na)이라는 단어에서 부정의 의미인 ‘아니오(no)’가 유래되었다고 한다.

박혜인은 강물이 흐르는 유리를 통해서 고대의 밤 해석이 언어 발달에 영향을 준 것처럼 투명성이 우리의 지각을

어떻게 바꿀 수 있는지 탐구했다. 그 결과물로 만들어진 이 작품은 빛이 감싸는 유리 구조물과 고요한

강물이 어우러져 투명성의 복잡성을 숙고할 수 있는 명상 공간을 제공하며, 빛이 유리의 투명성에 어떻게

영향을 미치고, 또 유리에 머무를 빛으로 투명성을 어떻게 깨뜨리고 변화시키는지 고찰할 수 있게 한다.

박혜인, 〈침과 거품들〉, 2024, 유리,

호스, 금속, 가변크기 ©박혜인

박혜인, 〈침과 거품들〉, 2024, 유리,

호스, 금속, 가변크기 ©박혜인이처럼 박혜인은 빛과 유리의 물성을 우리의 삶과 연결시키며, 유리의

표면이 동시대에 어떤 연결로 무엇을 약속할 수 있을지를 탐구해 오고있다. 최근 작가는 유리를 주제로

생명과 디지털을 연결하는 작업을 통해 물질을 다시 바라보게 만드는 새로운 환경을 설정한다.

그렇기에 박혜인의 빛-유리 조각은 단지 아름답다는 인상에 머무르는

것이 아닌, 그것이 투과하고 담아내는 오늘날의 서사와 맥락을 새롭게 바라보게 하거나, 정지되어 있지만 움직임을 간직한 물성으로부터 생명력을 환기시키며 사람들에게 따뜻한 위로를 전하기도 한다.

이것은 비록

상상일 뿐이지만 액체로부터 만들어지는 형상이 '빚는다'는

차원과는 다른 언어와 다른 논리에서 만들어지는 것만은 분명하다. 이런 서두를 꺼내는 까닭은 유리가 붉게

빛나는 액체 상태로부터 형상이 만들어졌기 때문이고, 그것이 태어나는 것처럼 살아있던 것이 있다는, 다시 말해 적어도 그것이 움직이고 있었던 순간을 떠올리게 하기 위해서이다.” (박혜인, 작가 노트)

박혜인 작가 ©ARTART

박혜인은 한국예술종합학교 조형예술과를 졸업하고 조형예술과 전문사에서 유리를 전공했다. 개인전으로는 《Diluvial》(문래예술공장, 서울, 2022), 《Gloryhole

: Splash-Flash》(대림대학교 아트홀, 안양, 2018), 《Gloryhole Light Sales》(개방회로, 서울, 2015)가

있다.

또한 작가는 《미래/빌딩》(미래빌딩, 서울, 2024), 《Stocker》(SeMA 창고, 서울, 2023),

《날 것》(인천아트플랫폼, 인천, 2022), 《2021 아티언스 대전》(대전예술가의집, 대전, 2021),

《Ghost Shotgun》(시청각, 서울, 2019), 《광주 디자인 비엔날레》(광주, 2017) 등 다수의 그룹전에 참여하였으며, 《DDP 디자인 페어》(2019)의

사전 매칭 디자이너로 선정된 바 있다.

References

- 박혜인, Hayne Park (Artist Website)

- ARTART, 멈춰있지만 역동적인 살아있는 듯한 유리 작품, 조형작가 박혜인

- 비애티튜드, 타인의 삶에 헌신하는 작업이란

- 박혜인, 고스트 샷건 – 유령 산탄총 이야기 (Hayne Park, Ghost Shotgun Story)

- 한국예술종합학교 융합예술센터 아트콜라이더랩, [서문] 스케일, 스캐닝 (Art Collider Lab, K’ARTS, [Preface] Scale, Scanning)

- 대전예술가의집, [전시작품 소개] 2021 아티언스 대전 (Daejeon Artist House, [Artwork Description] 2021 ARTIENCE Daejeon)

- 문래예술공장, [전시소개] Diluvial (Seoul Art Space Mullae, [Exhibition Overview] Diluvial)

- 021갤러리, [전시소개] AXIS 2021 (021 Gallery, [Exhibition Overview] AXIS 2021)