정찬민(b. 1991)은 효율 중심의 기술 발전과 자본주의의 질서로부터

소외되고 누락된 ‘행동’들을 영상, 사진, 조각, 설치 등

다양한 매체를 통해 가시화하는 작업을 해오고 있다. 작가는 디지털 처리 과정과 대비되는 신체의 움직임, 기계가 아닌 인간의 노동, 일상 속 비생산적인 움직임 등의 비가시적인

경험(요소)에 형태를 부여함으로써 현시대의 잃어가는 것들의

존재를 상기시킨다.

정찬민, 〈반사된 공간 사이〉, 2016, 잉크젯 프린트, 60x90cm ©정찬민

사진을 공부한 정찬민은 ‘이미지’를

주제로 삼으며 다양한 사진 및 영상 작업을 진행해 왔다. 그러던 중 카메라로 만드는 이미지에 한계를

느끼게 된 작가는, 이미지 프레임 바깥으로 나와 촬영자로서의 ‘나’라는 존재와 이미지가 만들어지는 물리적 과정을 드러내는 작업에 대해 고민하기 시작했다.

그러한 초기 작업에서 작가는 디지털 기기를 사용할 때의 몸동작이나 물질적 체험에 중점을 두었다. 그는 카메라를 매체로 사용하는 과정에서 촬영자가 몸으로 느끼는 질감 같은 것들에 초점을 두며, 디지털 처리 과정과 대비되는 행위에 의한 경험과 감각을 작품으로 풀어나갔다.

정찬민, 〈현상된 움직임〉, 2021, 영상(6분 11초), 디지털드로잉(종이에 인쇄, 36ea), 3D 프린팅(가변크기, 4ea) ©정찬민

이를 테면, 정찬민은 2021년

작업인 〈현상된 움직임〉에서는 이미지를 만드는 과정에서 나타나는 몸동작을 드로잉과 입체 조형물로 물질화하였다. 작가는

실제 필름 이미지를 현상하면서 가속도 센서를 이용해 현상 동작 시 나타나는 움직임을 위치 데이터로 수집하고, 제너레이티브

프로그래밍(generative programming)과 3D 프린팅

기술을 통해 시각화했다.

정찬민은 기술 자체보다 이와 상호작용하는 ‘신체의 움직임’에 초점을 맞춘 이 작업을 시작으로, 21세기 고도화된 자본주의 기술

산업사회가 초래한 인간의 ‘신체 소외현상’에 질문을 던지는

작업을 이어 나가고 있다.

《우린 결국 닮은 모양》 전시 전경(KT&G 상상마당 춘천 아트갤러리, 2021) ©정찬민

《우린 결국 닮은 모양》 전시 전경(KT&G 상상마당 춘천 아트갤러리, 2021) ©정찬민2021년 KT&G 상상마당

춘천 아트갤러리에서 열린 개인전 《우린 결국 닮은 모양》에서는 그간 수집한 우리의 익숙한 몸의 모양을 제시하며 디지털 공간과 물리적 공간에서 뒤엉켜

있는 오늘날 우리의 모습에 대해 이야기했다.

정찬민, 〈우리가 닮아가는 건〉, 2021, 3D 프린팅, 아두이노, 초음파센서, LED, 가변크기 ©정찬민

작가는 오늘날 엄청난 속도로 확장하는 디지털 세계가 만들어낸 비대면 사회와 대립하는 실재하는 몸에 초점을 맞췄다. 예를 들어, 핸드폰 사용 시 나타나는 손의 모양을 수집해 3D 영상으로 제작하거나(〈결국 우린 닮은 모양〉(2021)), 플랫폼 기술 발전과 비대면 경제활동의 증가로 인해 과중된 택배 노동을 관망하는 작업(〈우리가 닮아가는 건〉(2021))을 통해, 오늘날의 신체에 대해 다시 생각해 볼 수 있도록 했다.

작가는 이러한 작업들을 통해 가속화되는 비대면 사회 속에서 모순적으로 강요되고 과중 되는 몸의 사용과 피로감에

대해 이야기하며, 이미 자연스러워져 버린 상황들 속에서 놓치고 간 것은 없는지 질문을 던진다.

《오토-포이에시스의 삶》 전시 전경(예술청, 2022) ©정찬민

나아가 정찬민은 2022년 예술청에서 개최한 전시 《오토-포이에시스의 삶》에서 차유나 작가와 성장지상주의와 자본주의 질서에서 벗어난 삶의 태도를 그려낸 중장기 프로젝트

작업을 선보였다.

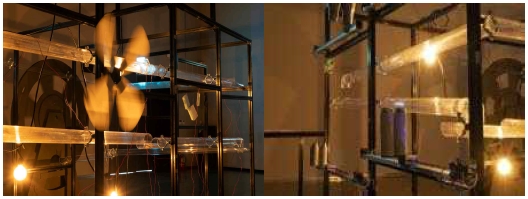

두 작가의 협업으로 진행된 〈오토-포이에시스의 삶〉(2022)은 ‘D-타티그레이드(D-Tardigrade)’라는

가상생물을 양육하기 위한 반복적이고 순환적인 움직임을 가진 키네틱 장치를 통해, 빠르게 움직이는 세계

속 이질적인 속도감을 전달한다.

정찬민 & 차유나, 〈D-타디그레이드 양육 실험 장치〉(세부 이미지), 2022, 혼합매체, 가변크기 ©정찬민

또한 작품은 D-타티그레이드의 상호작용 과정을 제안하고, 이 생물의 양육 과정 서사를 구축했다. 소설의 구조를 차용한 이

가상생물의 이야기는 현대인이 처한 성장사회와 이러한 패러다임에서 벗어나 일상을 영위하고 이를 구조화하며 나름의 자기가치를 추구해 나가는 상황을

담아낸다.

전시장 벽면에는 D-타티그레이드가 생활하는 웹 공간의 화면을 프로젝션하여, 양육 장치가 구동되고 이에 반응하는 생물의 모습을 실시간으로 확인할 수 있게 하였다.

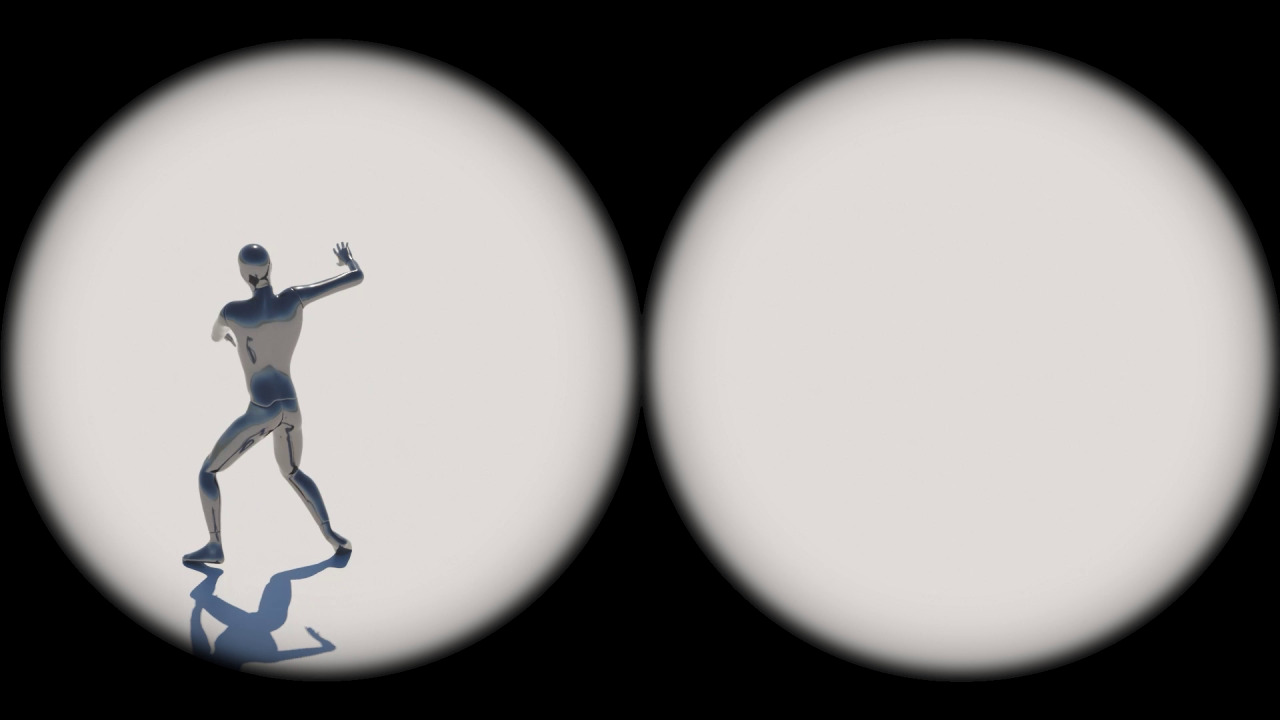

‘D-타티그레이드’ 이미지 ©정찬민

두 작가는 이러한 가상생물의 삶을 통해 ‘양적 성장’만을 추구하며 만들어진 오늘날의 한계적 상황에 대안적 관점을 제시하며, 경쟁이

아닌 공생공존의 가치를 지향하는 미래를 구체적으로 상상할 수 있도록 한다.

정찬민, 〈행동부피〉, 2023, 에어 조형물_팬 모터, 폴리우레탄, 철제

지지대, 와이어 등, 300x90cmx8pcs, 《행동부피》

전시 전경(대안공간 루프, 2023) ©대안공간 루프

정찬민, 〈행동부피〉, 2023, 에어 조형물_팬 모터, 폴리우레탄, 철제

지지대, 와이어 등, 300x90cmx8pcs, 《행동부피》

전시 전경(대안공간 루프, 2023) ©대안공간 루프2023년 대안공간 루프에서의 개인전 《행동부피》에서 정찬민은 성장과

생산성 위주로 위계 지어진 일상의 행동에서 무의미하게 여겨졌던 신체의 움직임, 루틴된 패턴들에 가치를

부여하고자 했다. 작가는 경제 가치를 창출해야만 하는 자본주의 질서 안에서 소외된 행동을 발견하고 기록해

이를 시각화하는 작업을 선보였다.

천으로 된 8개의 대형 풍선, 선풍기와

모터로 구성된 설치 구조물 〈행동부피〉(2023)에는 64명의

평범한 하루가 담겨있다. 정찬민은 소속, 성별, 나이, 이념과 무관한 대중의 행동(Mass

Action)을 수집하고, 산책, 기도, 커피 마시기, 영어 공부, 라이딩, 영양제 섭취, 다이어리 쓰기 등의 개인별 루틴을 각 행동마다 지속한

시간만큼 부피로 환산하였다.

정찬민, 〈행동부피〉, 2023, 에어 조형물_팬 모터, 폴리우레탄, 철제

지지대, 와이어 등, 300x90cmx8pcs, 《행동부피》

전시 전경(대안공간 루프, 2023) ©대안공간 루프

정찬민, 〈행동부피〉, 2023, 에어 조형물_팬 모터, 폴리우레탄, 철제

지지대, 와이어 등, 300x90cmx8pcs, 《행동부피》

전시 전경(대안공간 루프, 2023) ©대안공간 루프그렇게 행동별로 소비한 시간에 기반해 계산된 값에 따라 풍선의 크기가 결정된다.

오랜 시간을 소비한 행동일수록 풍선은 커지고, 오래 지속된다. 예를 들어, 경제 가치와 아무 상관 없는 다이어리 쓰기 시간이 누군가에게는

하루 중 가장 많은 시간을 할애하는 개인의 가치로 표현되는 것이다.

이로써 생산성과 무관하지만 개인의 삶에 분명하게 존재하고 그 개인을 살아가게 하는 행동들은 부피를 가진 덩어리로써

가시화된다. 작가는 풍선을 부풀리는 장치인 ‘모터’를 통해 무가치하게 여겨지는 행동들이 생산성 있는 무언가로 변환되기를 바랐다고 말한다.

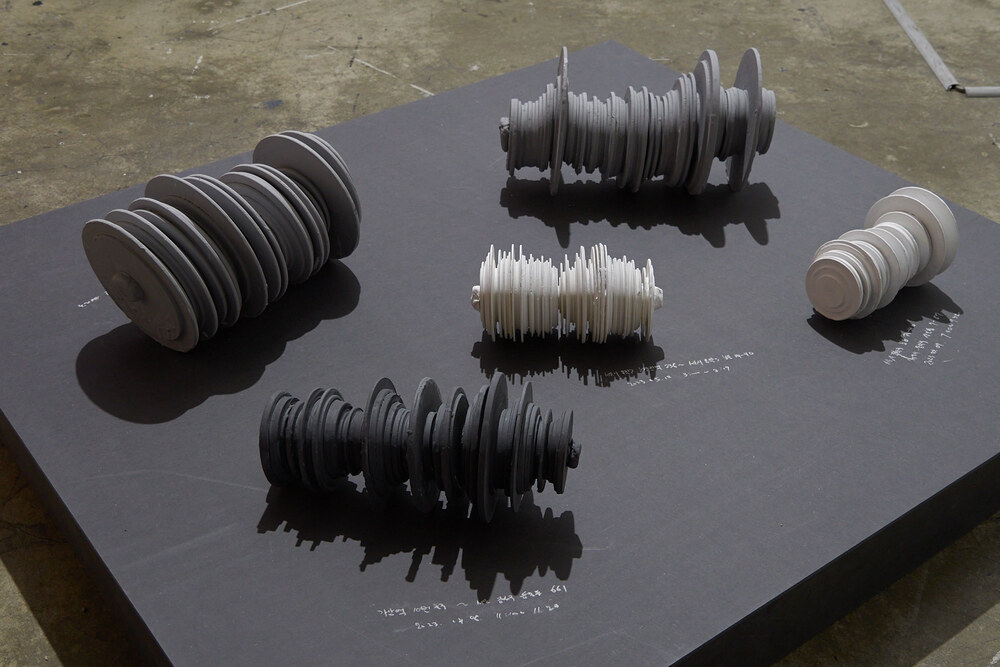

정찬민, 〈들은 모양〉, 2023, 3D 프린팅 오브제, 30x15x15cmx15pcs, 《행동부피》 전시 전경(대안공간

루프, 2023) ©대안공간 루프

정찬민, 〈들은 모양〉, 2023, 3D 프린팅 오브제, 30x15x15cmx15pcs, 《행동부피》 전시 전경(대안공간

루프, 2023) ©대안공간 루프수집한 발걸음 소리를 데이터로 변환한 후, 데이터의 형상을 3D 프린팅으로 제작한 〈들은 모양〉(2023) 또한 이와 같은 맥락을

공유한다. 작가는 이 작업을 통해 청각이 시각으로, 촉감으로

확장되면서 무의미하던 신체의 움직임과 평상적인 패턴들에 가치를 매긴다.

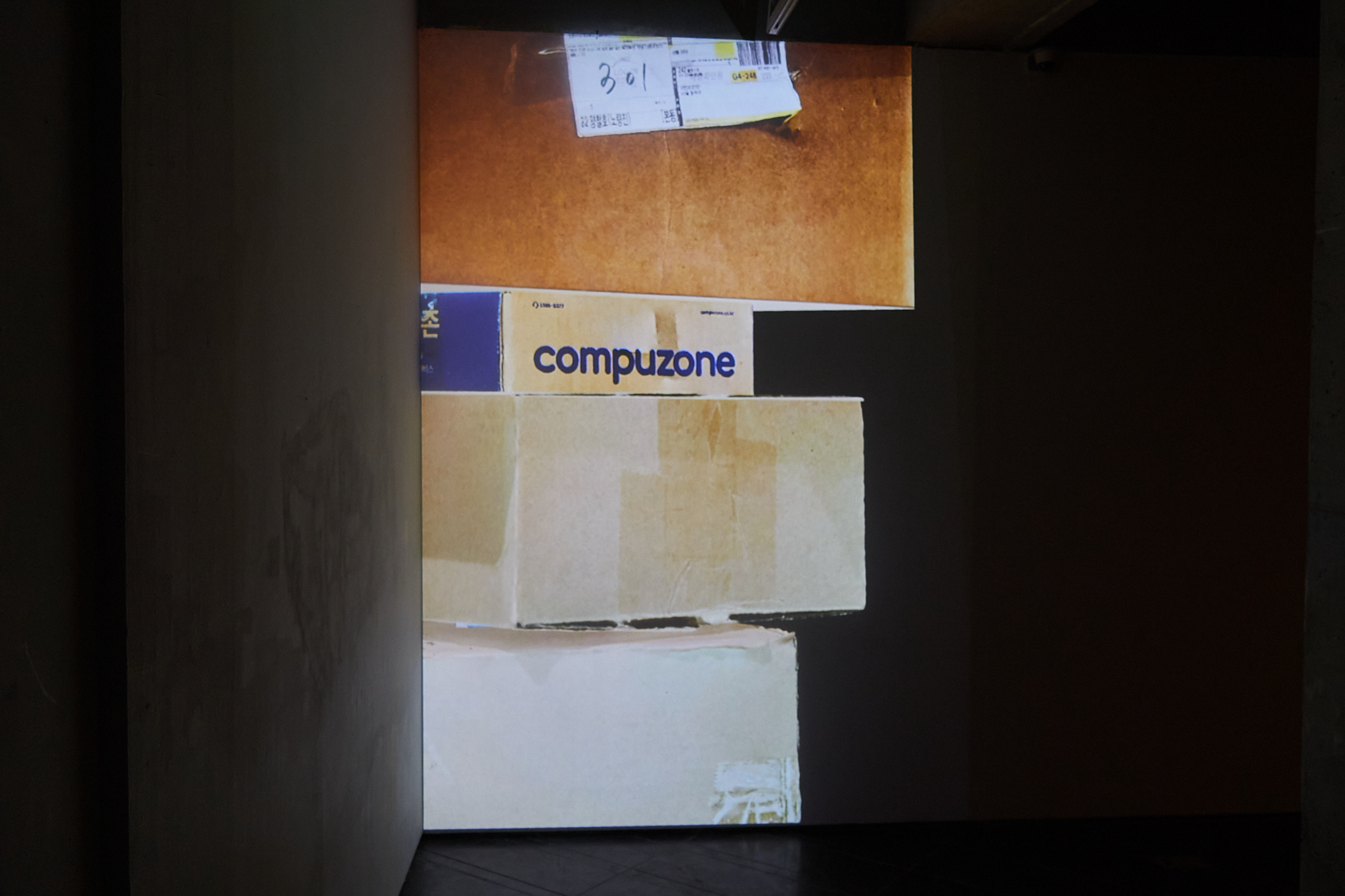

정찬민, 〈행동부피를 위한 탑〉, 2023, 단채널 비디오, 사운드, 2분, 《행동부피》 전시 전경(대안공간 루프, 2023) ©대안공간 루프

한편 또 다른 전시 작품인 〈행동부피를 위한 탑〉은 작가가 전시를 준비하는 동안 실제로 받았던 택배 상자를 3D로 촬영하여 만들어진 탑이다. 플랫폼 발달과 비대면 경제는 택배

시스템을 과중시켰고, 쌓여가는 택배 상자는 작가의 일상에 그 자체로 기록물이 되었다.

정찬민, 〈이동부피〉, 2024, 팬모터,

PVC, 철제 조형물, 모터 제어 장치, 각 200x90cm (5점), 《가장 깊은 것은 피부다》 전시 전경(세화미술관, 2024) ©세화미술관

정찬민, 〈이동부피〉, 2024, 팬모터,

PVC, 철제 조형물, 모터 제어 장치, 각 200x90cm (5점), 《가장 깊은 것은 피부다》 전시 전경(세화미술관, 2024) ©세화미술관이듬해 정찬민은 기술발전에 따라 비효율적으로 여겨져 점차 축소되고 있는 ‘이동’이 지닌 의미에 주목하는 작업을 진행하기 시작했다. 예를 들어, 〈행동부피〉의 연장전상에서 제작된 〈이동부피〉(2024)는 작가가

이동에 소비한 시간, GPS 좌표, 평균속도 정보를 종합하여

각 하루씩 총 5일간의 기록을 5개의 공기 조형물로 시각화한

작업이다.

작가가 자신의 근육으로 직접 체험한 이동량에 따라 부피를 달리하는 이 공기 조형물은 이동하면서 살아왔던 인간

신체의 본모습을 상기시킨다.

정찬민, 〈현상된 움직임 2024 버전〉, 2024, 3D 프린트, PLA 필라멘트, 가변설치, 《가장 깊은 것은 피부다》 전시 전경(세화미술관, 2024) ©세화미술관

이와 유사한 맥락에서 제작된 〈현상된 움직임 2024 버전〉(2024)은 작가가 광역버스에 탑승하여 목적지까지 이동하는 자신의 신체적 움직임을 3D 프린팅한 조각과 영상으로 제작한 작업이다. 각 조각은 작가가 버스에서

1초 단위로 발바닥과 정수리의 기울기 변화를 측정한 데이터를 바탕으로 제작되었다.

영상 작업은 작가가 버스를 타고 이동하면서 정수리에 가속도 센서를 두고, 측정한

데이터값을 시각화해달라는 요청에 챗지피티(ChatGPT)가 생성한 결과물이다.

정찬민, 〈행동부피〉, 2023, 에어 조형물_팬 모터, 폴리우레탄, 철제 지지대, 와이어 등, 300x90cmx8pcs, 《행동부피》 전시 전경(대안공간 루프, 2023) ©대안공간 루프

이처럼 무형의 움직임을 가시화하려는 정찬민의 태도는 효율 중심의 기술 진화 과정에서 누락되는 물리적 경험에 대한

기록의 의미를 지닌다. 작가는 휩쓸려 끌려가듯 살았던 일상에서 소외되고 평범한 행동들을 관찰하고 이를

시각화함으로써, 빠른 사회의 속도감에 의해 놓치고 있는 지점들을 상기시킨다.

이러한 정찬민의 작업은 어떠한 목표나 성과가 아닌 ‘행동함’, ‘행동하고 있음’ 자체로 스스로의 존재를 확인하게 하며, 자기만의 속도에 맞춰 삶을 살아가는 모습을 상상하게 만든다.

”사라져가는 것들을

손에 잡히는 덩어리로 계속해서 만들어내고자 한다. 한 장의 이미지에서 꾸준히 탈주해왔던 것처럼.” (정찬민, 월간미술 인터뷰 중)

정찬민 작가 ©춘천문화재단

정찬민은 중앙대학교에서 공연영상학부 사진학과 순수사진을 전공한 후 동대학원 조형예술학과 순수사진 전공 졸업, 서울미디어대학원대학교 융합미디어 전공을 졸업했다. 개인전으로는 《행동부피》(대안공간 루프, 서울, 2023),

《오토-포이에시스의 삶》(예술청, 서울, 2022), 《우린 결국 닮은 모양》(KT&G 상상마당 춘천, 춘천, 2021) 등이 있다.

또한 작가는 《섬 프로젝트: Linking Island》(아트센터 화이트블럭, 파주,

2025), 《우리는 원래 산만하다》(대구문화예술회관, 대구, 2024), 《가장 깊은 것은 피부다》(세화미술관, 서울, 2024), 《Meta-Breathing》(피어컨템포러리, 서울, 2023),

2022 강원작가트리엔날레 《사공보다 많은 산》(평창,

2022), 《소환술》(d/p, 서울, 2021), 《영부터

네모》(상업화랑, 서울,

2019) 등 다수의 전시와 프로젝트에 참여했다.

참여한 레지던시 프로그램으로는 춘천예술촌 3기(2025), 강원문화재단 분홍공장 국제 레지던시(2017; 2018)가

있으며, 수상 및 공모 이력으로는 대안공간 루프 작가 공모 선정(2023)

및 제2회 피어 영상제 선정(2023) 등이

있다.

References

- 정찬민, Chanmin Jeong (Artist Website)

- 대안공간 루프, [서문] 정찬민 개인전: 행동부피 (Alternative Space LOOP, [Preface] Chanmin Jeong Solo Exhibition: Mass Action)

- 월간미술, 한껏 부풀리고 움켜잡기

- KT&G 상상마당, ‘10100’ artist 정찬민

- PROCEEDINGS OF HCI KOREA 2022 학술대회 발표 논문집, 정찬민 - 현상된 움직임 : 필름현상 동작의 데이터 시각화 작품, 2022.02 (PROCEEDINGS OF HCI KOREA 2022, Chanmin Jeong - Developed Movement : An artwork embodying film-development gesture data into tangible visualization, 2022.02)

- KT&G 상상마당, 우린 결국 닮은 모양 (KT&G Sangsangmadang, You and I look alike)

- 서울문화투데이, 정찬민, 차유나 프로젝트 전시 《오토-포이에시스의 삶》 “성장지상주의 시대, 새로운 방향 탐색”, 2022.09.27

- 한국디지털콘텐츠학회 논문지, 정찬민;차유나;김현주 - 탈성장 관점의 미디어아트 작품 연구: <오토-포이에시스의 삶> 중심으로, 2023.07.31 (Journal of Digital Contents Society, Chanmin Jeong; You-na Cha; Hyun Ju Kim - Media Art Practice from the Degrowth Perspective: Focusing on , 2023.07.31)

- 세화미술관, [전시 브로셔] 가장 깊은 것은 피부다(Sehwa Museum of Art, [Exhibition Brochure] Skin, the Deepest Part)

- 세화미술관, [크리틱] 이준 – ‘논알고리즘 챌린지’에 대한 비결정적 해제 (Sehwa Museum of Art, [Critic] Zune Lee – A Non-deterministic Introduction to a “Non-Algorithm Challenge”)