박아람(b. 1986)은 드로잉, 회화, 퍼포먼스, 조각, 설치 등 다양한 매체를 통해 회화성의 다양한 면모를 탐색해 왔다. 특히 작가는 오늘날 사회에서 서브 텍스트로 사용하는 디지털 언어를 회화 언어로 번역하여 동시대의 사유 작동 방식의 일면을 보여주는 작업을 선보이고 있으며, 최근에는 이를 위한 매체로써 회화에 주력하고 있다.

박아람, 〈운석들〉, 2014-2018, 3D 프린트, 가변크기 ©박아람

박아람의 작업은 이미지의 범람으로 가상과 실재가 혼재하는 동시대의 환경 속에서 유효한 이미지와 회화의 가능성을

탐구하는 일에서 출발한다. 이를 위해, 작업 초기 박아람은

이미지 편집 소프트웨어와 각종 출력 장치 등의 디지털 매체가 실물 데이터를 분석하고 저장하는 방식에 주목해 ‘스코어’, ‘표’, ‘다이어그램’ 등의

디지털 언어를 다양한 매체의 조형 언어로 번안하는 작업을 해왔다.

가령, 그의 첫 번째 개인전에서 선보인 〈운석들〉(2014-2015)은 재료를 층층이 쌓아 입체로 구축하는 3D 프린터의

작동 기제를 참조하여 회화의 요소들을 일종의 ‘출력기’로

재배치하는 작업이었다.

박아람, 〈두 번째 작도 연습〉, 2016, 퍼포먼스 ©박아람

박아람, 〈두 번째 작도 연습〉, 2016, 퍼포먼스 ©박아람이와 함께 박아람은 “볼 것이 넘쳐나는 오늘날 마음으로 보고 그린다는

것은 무엇이며 어떻게 가능한지”에 대한 탐구로서 다양한 실험적인 작업을 진행했다. 2014년부터 진행되어 온 퍼포먼스 작업 ‘작도 연습’ 시리즈는 제목에서 시사하는 바와 같이 “작도 연습”을 위한 지시문을 만들고, 참여자로 하여금 심상을 조형하도록 안내하여, 주어진 시공간을 다르게 감각할 수 있도록 이끈다.

‘작도 연습’은 그리드

패널 위에서 참여자의 신체적 움직임을 바탕으로 기본적인 작도를 진행하는 것에서 시작해 스크린에서 제시되는 단서들을 실시간으로 선택하여 이미지를

읽어 내는 과정으로 이루어졌다.

박아람, 〈Call Back〉, 2018,

혼합매체, 가변 크기, 《유령팔》 전시 전경(서울시립 북서울미술관, 2018) ©박아람

박아람, 〈Call Back〉, 2018,

혼합매체, 가변 크기, 《유령팔》 전시 전경(서울시립 북서울미술관, 2018) ©박아람이처럼 박아람은 매체를 불문하고 눈에 보이는 것의 이면을 상상하거나 디지털 기기 또는 소프트웨어의 도구적 기능을

예술로 전유하여 현실과 가상에 뒤얽힌 동시대의 이미지를 회화의 문법 안에서 어떻게 읽어낼 수 있을지 탐구해 왔다.

작업 초기 박아람은 마치 회화의 몸에서 영혼을 추상하여 데리고 다니듯 조각, 퍼포먼스, 설치 등의 다양한 매체를 통해 회화를 상기하는 작업을 해왔다면, 2019년

이후로는 그간 해온 회화성에 대한 탐구를 회화의 형태로 종합해 오고 있다.

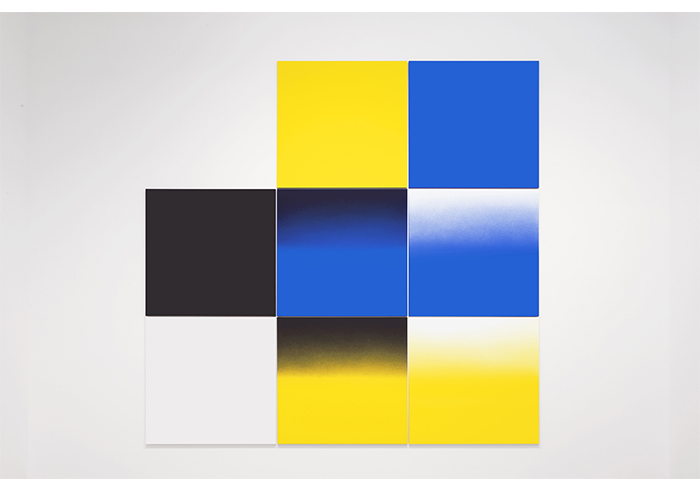

《타임즈》(금호미술관, 2020) 전시 전경 ©금호미술관

이러한 고민을 바탕으로 열린 개인전 《타임즈》(금호미술관, 2020)는 다양한 레이어가 중첩된 오늘날의 시공간을 표상하는 조형 언어를 완성하고, 이후의 연구로 이행하는 전시였다. 이 전시에서 박아람은 회화를 하나의 상징 언어 체계이자 소통 도구로써 이해하고, 동시대의 기술 환경을 작동하게 하는 연산의 작용을 내면화 하여 제시하고자 했다.

《타임즈》(금호미술관, 2020) 전시 전경 ©금호미술관

이를 위해 작가는 일상에서 흔히 사용되는 스프레드시트 프로그램의 셀(cell)이

각각의 행과 열에 대응하는 행렬(matrix)의 구조를 가진 것에 착안하여, 회화의 ‘색’이 행렬인

색인(index)으로 기능함으로써 작동하는 일종의 조형 언어를 고안했다.

이러한 언어의 구조 안에서 각각의 색면은 또 다른 색면을 지시하고 참조함으로써 시각의 운동을 발생시키는 임의적

상징체계로 기능한다.

《타임즈》(금호미술관, 2020) 전시 전경 ©금호미술관

이 작업의 과정을 살펴보자면, 박아람은 작업에 앞서 스프레드시트 프로그램을

활용하여 디지털 드로잉을 선행한다. 스프레드시트 속 각각의 셀에 색을 채워가며 이미지를 만들어내고, 이렇게 소프트웨어상에서 도안된 이미지를 다양한 크기와 비율의 캔버스 위에 구현한다.

이러한 과정에서 박아람은 디지털 공간에서 만든 가상의 이미지를 보이는 그대로 캔버스 위에 재현하는 것이 아닌, 디지털 이미지를 만지고 관조하는 과정에서 떠오르는 마음 속의 상(像)을 캔버스 위로 겹쳐 올린다.

박아람, 〈타임즈〉, 2020, 리넨에 페인트, 각 130x130cm (8개), 《타임즈》(금호미술관, 2020) 전시 전경 ©금호미술관

이를 거쳐 표준화된 색상의 페인트로 그려진 회화는 모듈 구조의 형태로 전시실 벽면을 구성한다. 스텐실 붓을 사용한 색면의 그라데이션은 각각의 색을 색인으로 가진 행렬의 셀을 지시하고 참조하면서, 무한히 하나의 소실점으로 수렴하거나, 운동 에너지를 생산하고, 계단을 오르내리는 듯한 시각적 효과를 발생시킨다.

가령, 여덟 개의 캔버스로 거대한 화면을 만들어낸 작업 〈타임즈〉(2019-2020)는 시계 방향으로 움직이는 듯한 착시 효과를 만들어 낸다.

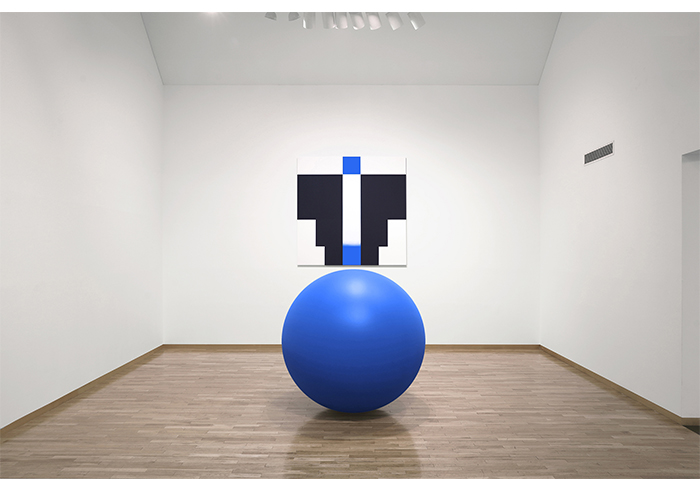

《타임즈》(금호미술관, 2020) 전시 전경 ©금호미술관

한편 회화 작품 주변에 놓인 크기를 달리하여 위치한 두 개의 파란 공, 〈아이-핑거〉(2019-2020)는 눈과 손이 하나의 기관처럼 연동되는 동시대의

지각 경험을 형상화 한다.

〈아이-핑거〉는 공간을 늘리거나 줄이는 일종의 축척처럼 기능하며 관객이

바깥 전시장에서 안쪽 전시장으로 자연스럽게 줌 인(zoom in)하여 들어가도록 이끌고, 또 다른 장소에 위치하는 파랑의 행과 열을 지시하며 시공간을 이동시킨다.

《타임즈》(금호미술관, 2020) 전시 전경 ©금호미술관

소프트웨어상의 이미지를 캔버스 위의 물리적 결정체로 옮겨낸 작품은 기계적인 정보 처리를 거친 도식 체계처럼 보이지만, 실제로는 일정한 입력과 출력을 처리하는 규칙으로 환원되지 않는다. 작가가

제시하는 회화는 자유로운 이미지의 운동을 제안하고 유도하는 장치로서 작동하며 단단한 전시 공간의 벽면, 나아가

견고한 시간과 공간을 심상의 차원에서 유연하게 늘리거나 접고, 펼치면서, 재구성한다.

하나의 색면은 그 색상이 위치하는 또 다른 시공간의 좌표를 지시함으로써 시선의 움직임을 만들어내고, 작가는 이렇듯 가상의 이미지를 창출함으로써 관람자에게 그 심상의 운동을 추적하고 따라가는 유희에 참여할 것을

권유한다.

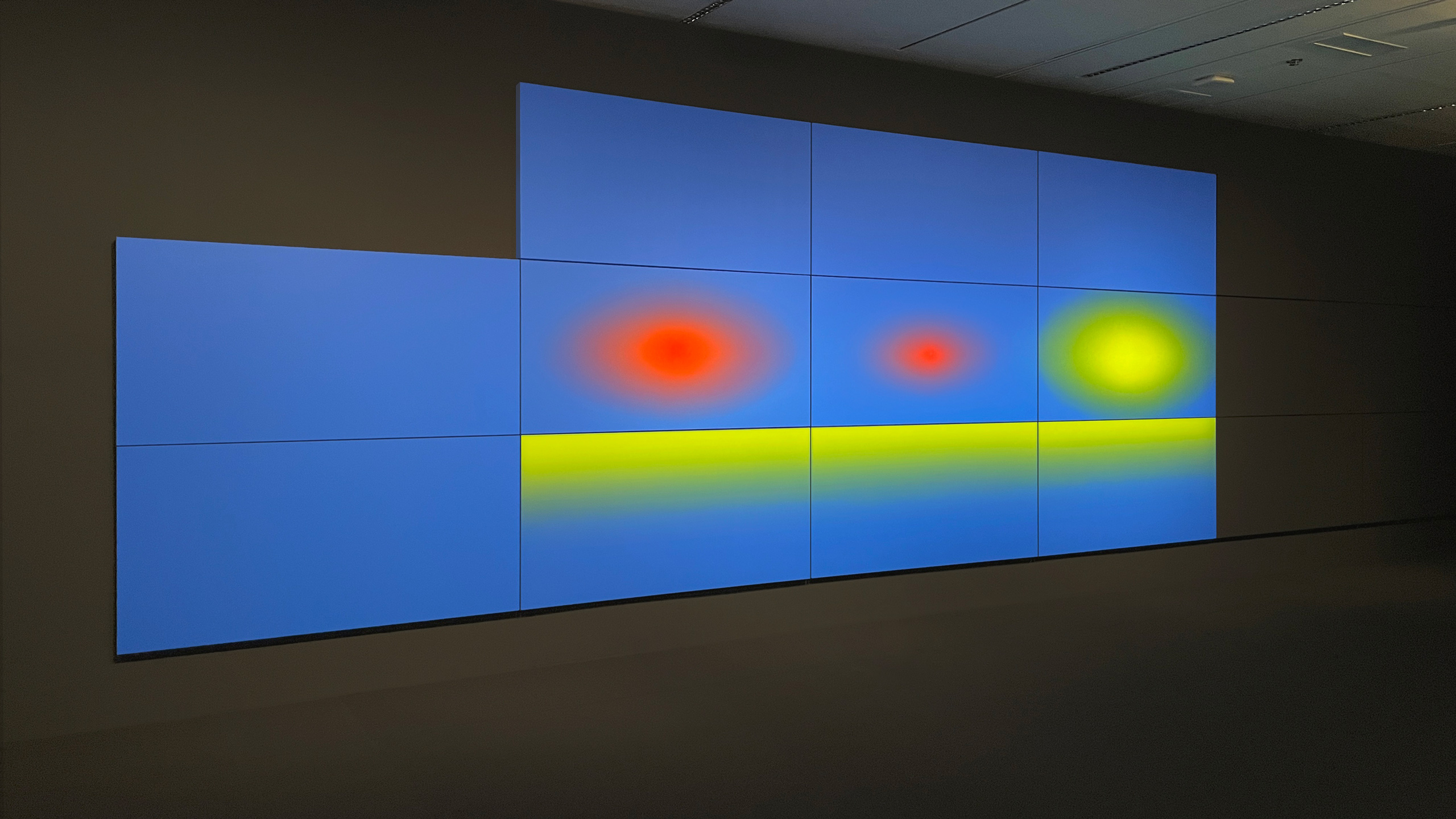

박아람, 〈AUTO (Seeing Seeing)〉, 2021, 리넨에 페인트, 각 97x194cm

(17개), 《젊은 모색 2021》 전시 전경(국립현대미술관, 2021) ©박아람

박아람, 〈AUTO (Seeing Seeing)〉, 2021, 리넨에 페인트, 각 97x194cm

(17개), 《젊은 모색 2021》 전시 전경(국립현대미술관, 2021) ©박아람이후 2021년 국립현대미술관 《젊은 모색 2021》에 참여한 박아람은 밤거리를 주행하는 듯한 감각과 상상을 불러일으키는 회화 연작 ‘AUTO’(2021)를 선보였다. 검은색 벽면에 걸린 이 그림들은

밤 시간대 도로 위 신호등 불빛, 자동차 라이트 등을 연상시키며 마치 자동차를 타고 주행하는 듯한 느낌을

자아낸다.

이 작업에서 작가는 행렬의 좌표 값으로 색을 사용하는 질서를 고안하여 그림을 그리고, 마음으로 색의 순서와 배열을 끝없이 미루어 보면서 “나아가는 만큼

펼쳐지는 그림”을 구상했다.

박아람, 〈AUTO (Players)〉,

2021, 리넨에 페인트, 174x194cm, 《젊은 모색 2021》 전시 전경(국립현대미술관,

2021) ©박아람

박아람, 〈AUTO (Players)〉,

2021, 리넨에 페인트, 174x194cm, 《젊은 모색 2021》 전시 전경(국립현대미술관,

2021) ©박아람그리고 〈AUTO (Players)〉(2021)에서 박아람은 전시장 벽면을 작품의 맥락 안으로 끌어들였다. 그림의

바탕을 이루는 파란색의 페인트를 전시장 벽면까지 연장하여 색칠하고, 캔버스 왼쪽 구석에는 검은 사각형을

그려 넣어 페인트가 칠해지지 않은 벽면처럼 보이도록 했다.

수식 안의 데이터와 같이 유닛으로 증식하는 이미지는 검게 칠해진 벽면까지 확장하여 전시 공간 전체를 작품의 일부로

흡수한다. 그리고 관객은 몸으로 공간을 거닐면서 마음으로 종횡하며, 각자만의

나아가는 길을 자유롭게 상상하고 그리게 된다.

이를 통해 박아람은 현실과 가상의 경계가 점차 모호해져 모든 것이 데이터로 환원되는 오늘날, 그로부터 벗어나 자유로이 상상할 수 있는 새로운 공간적 풍경을 제시한다.

박아람, 〈그림들〉, 2022, 철판에 페인트, 180x180x0.7cm, 《제22회 송은미술대상전》 전시 전경(소은, 2022) ©송은문화재단 및 작가. 사진: CJY ART STUDIO.

박아람, 〈그림들〉, 2022, 철판에 페인트, 180x180x0.7cm, 《제22회 송은미술대상전》 전시 전경(소은, 2022) ©송은문화재단 및 작가. 사진: CJY ART STUDIO.이듬해 송은에서 열린 《제22회 송은미술대상전》에 출품한 박아람의

회화 설치 작업 〈그림들〉(2022)은 ‘그림이 건물의 벽에

의지하지 않고 스스로 설 수 있다면?’이라는 가정에 대한 실험으로 제작되었다. 건물 로비의 회전문과 닮아 있는 이 작품은 회화, 조각, 퍼포먼스를 하나의 연속선상에서 상상하게 한다.

공간의 벽면으로 뻗어 나와 공간 전체를 장악하던 그의 회화는, 이제

3차원의 신체를 가진 채 독립적으로 공간의 일부분을 점유한다. 이로써

이 3차원의 회화는 현실의 장소와 마음의 장소가 서로 엮이며 펼쳐진다.

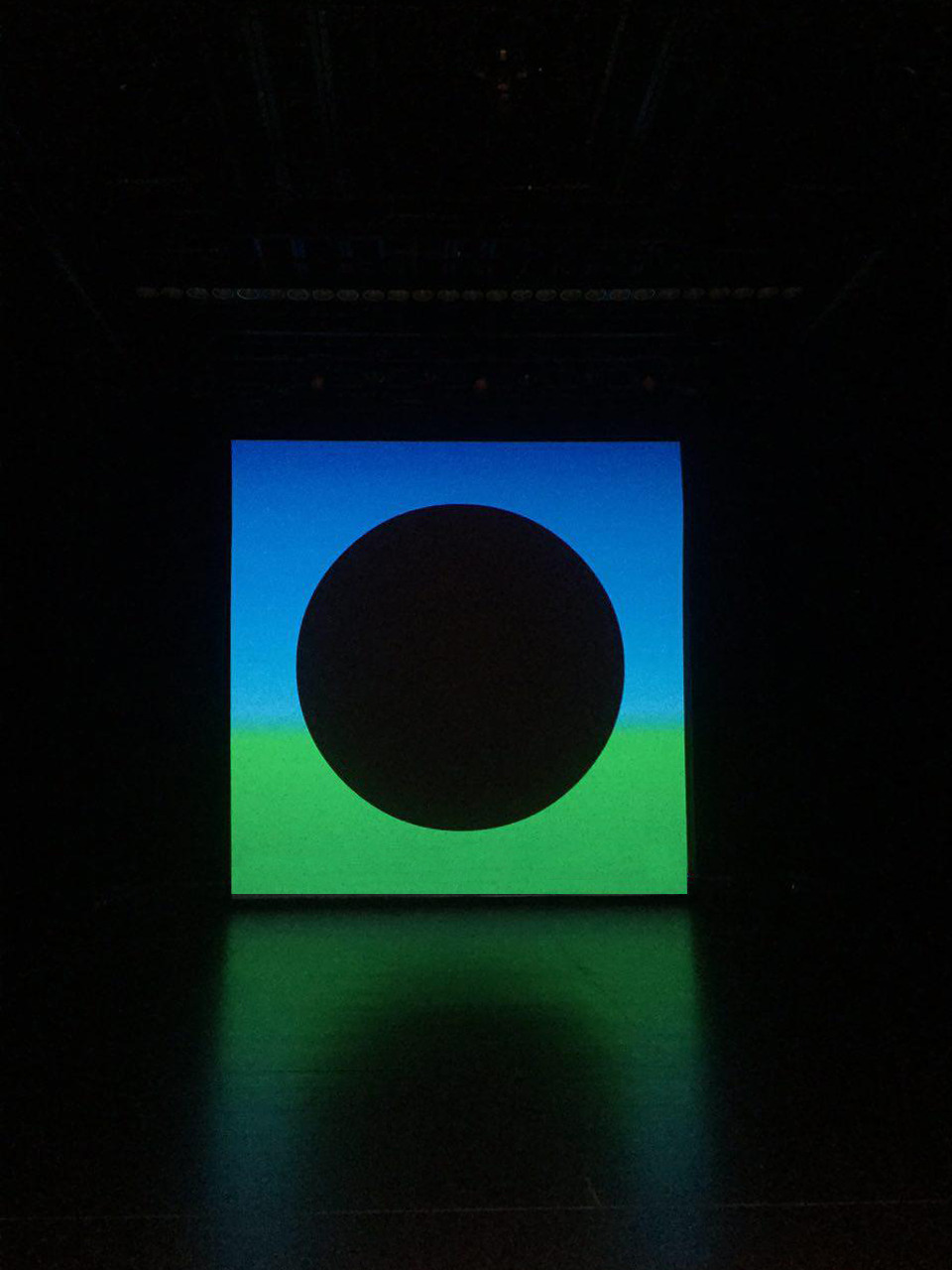

박아람, 〈활주〉, 2025, 《떨어지는 눈》 전시 전경(북서울미술관, 2025) ©서울시립미술관

박아람, 〈활주〉, 2025, 《떨어지는 눈》 전시 전경(북서울미술관, 2025) ©서울시립미술관박아람의 작업은 행렬의 구조를 통한 색의 질서를 구축해 그로부터 피어나는 마음을 그리는 작업이라고 할 수 있다. 그의 작업은 입력된 데이터 값에 기반해 다음을 예측하는 디지털 연산 방식을 회화의 맥락 안에 재배치함으로써

보이지 않지만 존재할 캔버스 프레임 너머의 또 다른 좌표를 상상하도록 이끈다.

그의 회화가 특별한 이유는 디지털의 구조와 감각을 그대로 활용하는 것이 아닌 기존의 논리와 구조에 예측 불가능한

마음의 영역을 개입시키며 예상을 뒤엎는 회화적 상상을 이끌어내는 데에 있다. 이러한 회화성에 대한 박아람의

실험은 관객으로 하여금 시각을 넘어 마음 속에서 무한히 확장하는 이미지를 떠오르게 한다.

”본 것이 아니라

볼 것을 그리듯, 마음의 상을 다룰 수 있는 흡사 원근법과 같은 것을 만들고자 했습니다.” (박아람, 국립현대미술관 《젊은 모색 2021》 인터뷰 중)

박아람 작가 ©인천아트플랫폼

박아람은 가천대학교 시각디자인학과 학사를 졸업하고 홍익대학교 대학원 회화과 석사를 졸업했다. 최근 개인전으로는 《벽그림 제6번》(캡션서울, 서울, 2024), 《오토

드라이브 3》(021갤러리,

대구, 2022), 《씽씽》(한국수출입은행 세이프갤러리, 서울, 2022), 《블루, 블루》(더레퍼런스, 서울, 2021), 《타임즈》(금호미술관, 서울, 2020) 등이

있다.

또한 작가는 《떨어지는 눈》(북서울미술관, 서울, 2025), 《휘어진 그물코》(갤러리SP, 서울, 2023), 《제22회 송은미술대상전》(송은, 서울, 2022), 《걱정을 멈추고 폭탄을 사랑하기》(남서울미술관, 서울, 2021), 《젊은 모색 2021》(국립현대미술관, 과천, 2021),

《하나의 사건》(서울시립미술관, 서울, 2020), 《가능한 최선의 세계》(플랫폼엘, 서울, 2019) 등 다수의 단체전에 참여한 바 있다.

박아람은 한국예술종합학교 K’ARTS 스튜디오(2021-2022), 국립현대미술관 고양 레지던시(2020-2021), 인천아트플랫폼(2019-2020), 금천예술공장(2017-2018) 등 레지던시

프로그램에 선정되어 입주 작가로 활동하였다.

References

- 박아람, Rahm Parc (Artist Website)

- 인천문화통신 3.0, 박아람

- 더아트로, 소실점 없는 세계 - 박아람의 《타임즈》

- 금호미술관, 타임즈 (Kumho Museum of Art, Times)

- 한국수출입은행 세이프갤러리, 씽씽 (The Export-Import Bank of Korea, Seeing Seeing)

- 뮤클리, 동시대 미술의 현재이자 미래, “젊은 모색 2021” 인터뷰 2편, 2023.01.21

- 송은, 제22회 송은미술대상전 – 작품 설명 (SONGEUN, The 22nd SONGEUN Art Award Exhibition – Artwork Description)

- 서울시립미술관, 떨어지는 눈 – 참여 작가 소개: 박아람 (Seoul Museum of Art, Take My Eyes Off – Participating Artist: Rahm Parc)