김현석(b. 1988)은 미디어와 테크놀로지의 역사를 되짚어 보며, 그 발전의 과정에서 사회와 어떠한 관계를 맺고 인간의 시지각에 어떠한 영향을 미쳐왔는지 탐구한다. 이때 작가는 기술의 발전주의적 사관이 아닌 비선형적인 계보에 주목하며, 동시대 시각문화에서 발견되는 사용자의 재현적 특성과 기술 매커니즘의 관계를 비평적인 맥락에 위치시키는 작업을 전개하고 있다.

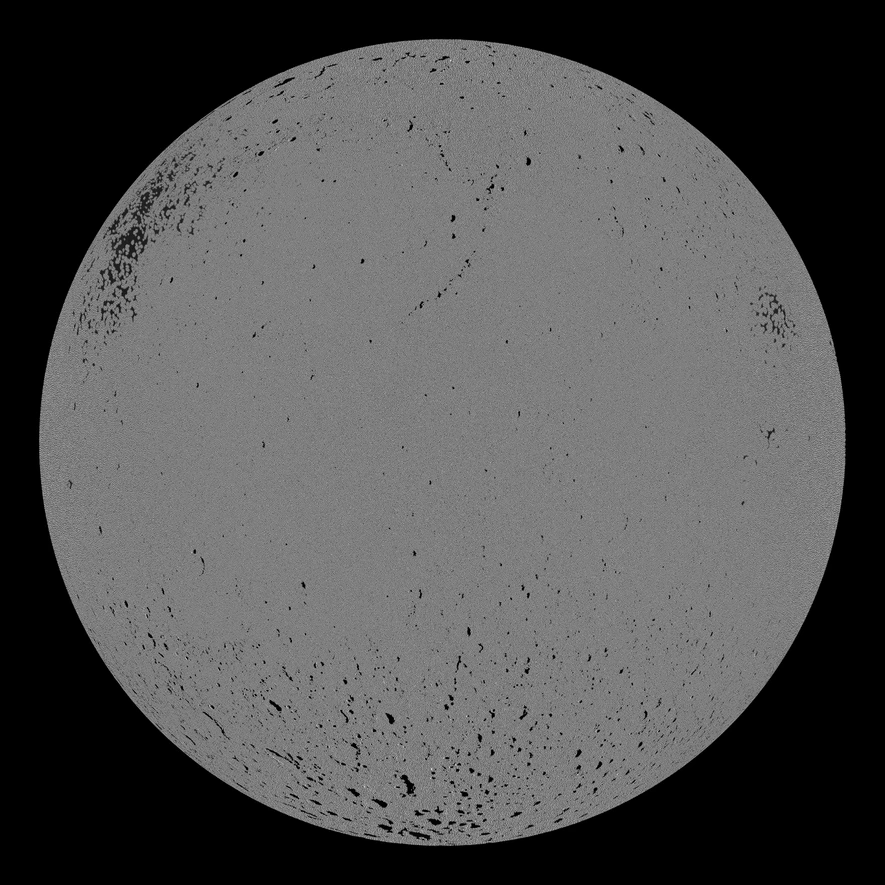

김현석, 〈완벽함에 대한 무의미적 행위(달)〉, 2015, lambda 프린트, 103x103cm ©김현석

김현석, 〈완벽함에 대한 무의미적 행위(달)〉, 2015, lambda 프린트, 103x103cm ©김현석김현석은 자신의 작업 시기를 ‘열화,’

‘환영,’ ‘보간,’ ‘물질’이라는 네 가지 개념으로 구분한다. 첫 번째로 ‘열화’에 대해 다루었던 초기 작업 ‘완벽함에

대한 무의미적 행위’(2015) 연작에서는, 데이터 이미지의

반복적인 복제, 변형, 생성, 전송, 저장 과정을 거쳐 발생하는 디지털 열화를 보여주었다.

이 작업은 2010년 달 정착 궤도선 카메라(LROC)로 촬영된 1,300장의 모자이크로 합성된 NASA의 달 사진에서 출발한다. 김현석은 2015년 구글에서 이 달 사진을 발견하였고, 당시의 이미지는 가장

큰 크기의 웹 사진으로 디지털 기술로 구현된 완벽한 이미지를 표상하기에 부족함이 없었다고 말한다.

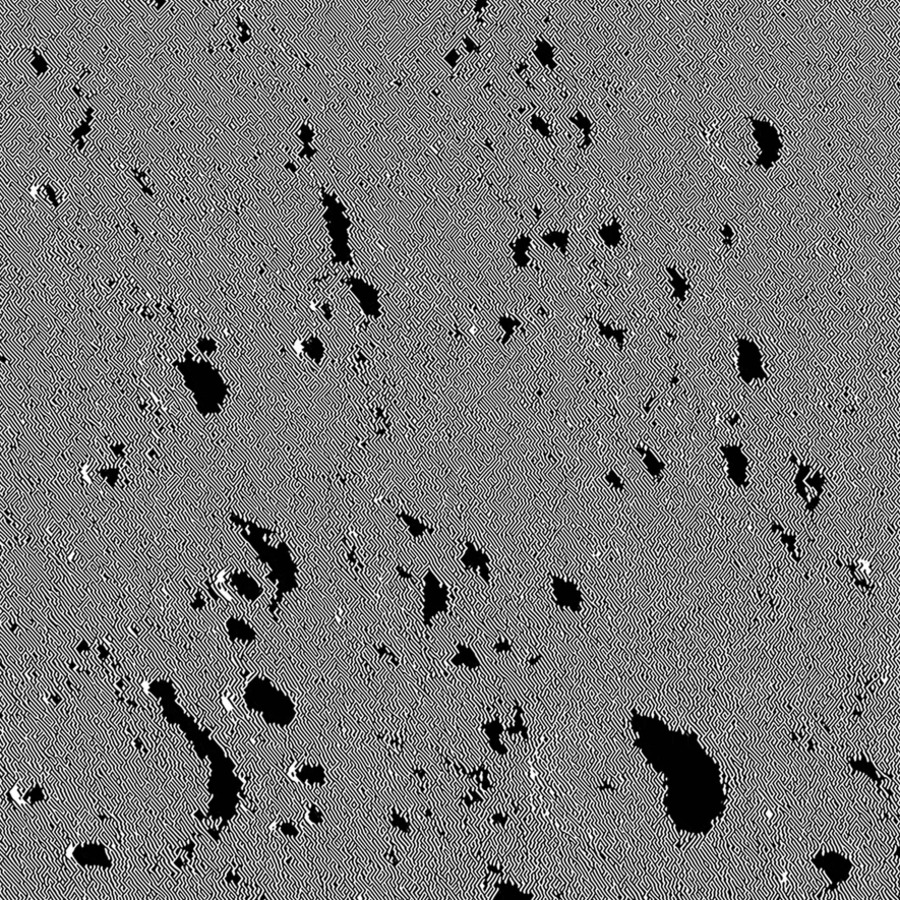

김현석, 〈완벽함에 대한 무의미적 행위(달)〉(세부 이미지), 2015, lambda 프린트, 103x103cm ©김현석

김현석, 〈완벽함에 대한 무의미적 행위(달)〉(세부 이미지), 2015, lambda 프린트, 103x103cm ©김현석그러나 정교한 디지털 픽셀로 구현된 매끄러운 달 사진은 작가의 반복적인 크기 수정에 의해 점차 손상되기 시작한다. 달 사진에 1픽셀의 크기를 키웠다가 줄이는 행위를 거듭하는 과정에서

알고리듬적 오류/허점이 발생해 이미지의 표면이 일그러지고 픽셀은 주변부로 함몰되기 시작했다.

이에 작가는 “이미지에 가해진 미세한 진동이 일으킨 결과는 디지털적

대상이 서서히 소멸하여 마침내 환영(illusion)의 붕괴를 초래했으며, 마치 무한 반복-재생산되는 이미지 생태계의 디스토피아적 미래를 예견하는

듯 했다”고 말한다.

즉 이러한 작업은 디지털적 대상이 갖는 (혹은 그렇다고 여겨지는) 완전무결함에 균열을 낸다. 디지털 이미지에 작은 균열을 반복해서

내는 행위를 통해 디지털/비물질 이미지 또한 열화되며, 시간이

축적됨에 따라 본연의 모습을 상실하는 것은 여느 물질과 다름없음을 드러낸다.

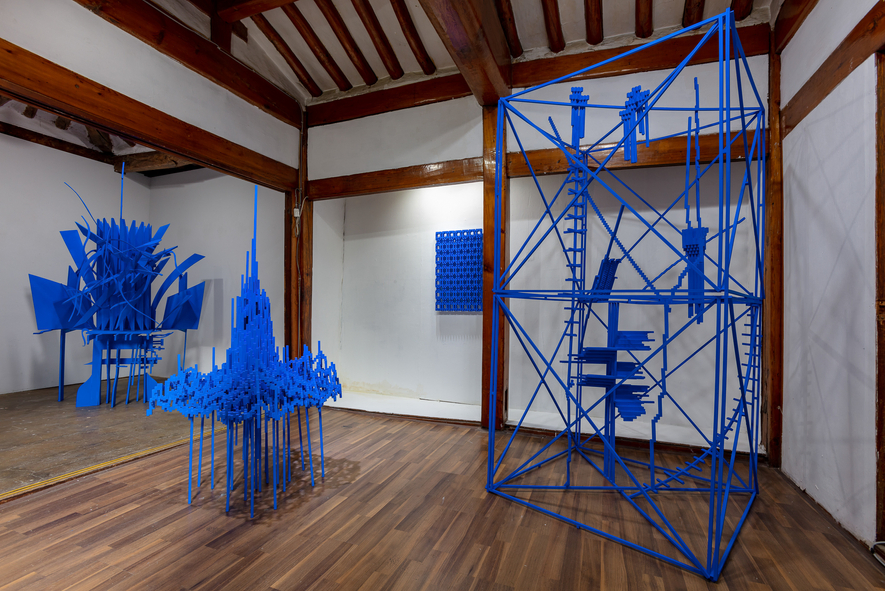

《Ray-Out》

전시 전경(소쇼룸, 2017) ©소쇼룸

《Ray-Out》

전시 전경(소쇼룸, 2017) ©소쇼룸완벽함에 대한 무의미적 행위’ 연작에서는 디지털 이미지의 ‘열화’를 통해 비물질 데이터의 가소성에 대해 다루었다면, 2017년 소쇼룸에서 열린 개인전 《Ray-Out》에서는 사용자의

유저 인터페이스(UI) 하부에 숨겨져 있던 잠재된 이미지들의 ‘환영’을 ‘물질’로 육화(신체화)하는 작업 ‘월페이퍼’ 연작을 선보였다.

이 작업은 고장난 하드디스크에서 건져낸 출처 불명의 이미지들을 발굴해 내는 일에서 출발한다. 작가에 따르면, 그로부터 건져낸 이미지들은 주로 OS(Operation System)를 구성하는 아이콘, 버튼, 그림자 따위의 것으로 추정되는 이미지 파일들이었다. 작가는 이미지

조각들의 얼개를 짜 맞추며 스크린에서 종이로, 종이에서 캔버스로 옮겼다.

《Ray-Out》

전시 전경(소쇼룸, 2017) ©소쇼룸

《Ray-Out》

전시 전경(소쇼룸, 2017) ©소쇼룸수명을 다 한 하드디스크 안에 축적된 디지털 데이터 파일을 물리적인 형태로 박제하는 이 작업은, 장례 문화에서 출발한 ‘이미지(image)’의 역사를 참조로 한다. ‘이미지(image)’의 어원은 고대 로마시대 죽은 이의 얼굴을 밀랍으로 떠낸 마스크 ‘이마고(imago)’에서 시작되었으며, 이후 19세기 니엡스는 카메라 옵스큐라로 투영된 상을 감광판으로 포착해 영구적으로 물체에 정착시킨 최초의 사진을 탄생시켰다.

김현석, 〈월페이퍼 (F000217-003366)〉, 2017, 혼합매체(잉크젯, 아크릴, 종이, 캔버스),

53x45.5cm ©김현석

김현석, 〈월페이퍼 (F000217-003366)〉, 2017, 혼합매체(잉크젯, 아크릴, 종이, 캔버스),

53x45.5cm ©김현석작가는 이처럼 이미지가 장례 문화와 같은 ‘죽음’으로부터 태어났으며, 인간은 환영이 담긴 사물을 통해서 생명력을 추구해

왔음에 주목했다. ‘월페이퍼’ 연작은 미술사에서 이미지의

환영이 작동하는 지지체에 대한 매체 연구를 주요 방법론으로 삼으며, 캔버스, 종이, 스크린 세 가지 평면을 상정해 이 미디엄들의 출현 시간의

역순으로 이미지를 옮겨가는 실험으로 구성된다.

작업 과정을 살펴보자면, 그는 디지털 이미지를 종이 위에 출력한 뒤

캔버스 위의 마르지 않은 안료 위에 해당 이미지들을 마주하여 이미지의 상이 역전되도록 했다. 그리고

안료가 건조되어 종이와 함께 고착되었을 때 종이의 층을 걷어내고 캔버스 위에 이미지의 상이 거꾸로 맺히도록 하였다. 이러한 과정에서 이미지는 점차 탈색되고 탈각되며 열화된 흔적만이 남게 된다.

김현석 & 김윤섭, 〈반전된 환영주의〉, 2020, 《유령의 구조》 전시 전경(오뉴월 이주헌, 2020) ©오뉴월 이주헌. 사진:

정지필.

김현석 & 김윤섭, 〈반전된 환영주의〉, 2020, 《유령의 구조》 전시 전경(오뉴월 이주헌, 2020) ©오뉴월 이주헌. 사진:

정지필.2020년에 발표한 ‘반전된

환영주의’ 연작은 이미지의 환영성과 지지체의 관계에 대한 물음에서 출발한다. 김현석은 이 작업에서 실험적 회화 작업을 진행해온 김윤섭과 협업하여 환영적 대상(illusion)과 물리적 실체(substance)가 교차되는 지점을

탐구했다.

두 작가는 이에 대한 힌트를 전후 영국에서 시작해 소비에트 연방으로 변형-확장된

사회주의/브루탈리즘 건축물에서 찾았다. 작가들은 여타의 브루탈리즘

건축과 마찬가지로 실용주의를 표방하고 있지만 이념과 이상을 한데 섞어 기괴한 형태를 취하고 있는 이 건축물을 즉물적 물성과 조각적 이미지 그리고

비물질적 이념이 통합된 형태로 보았다.

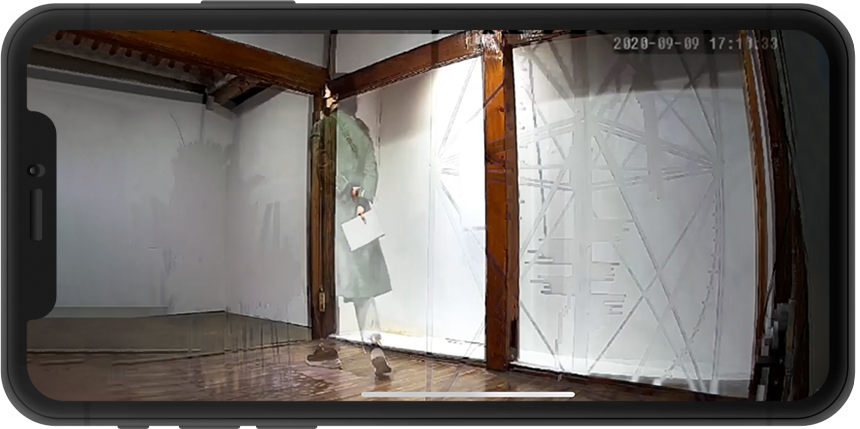

《유령의 구조》 라이브 스트리밍 캡쳐

이미지(2020) ©김현석

《유령의 구조》 라이브 스트리밍 캡쳐

이미지(2020) ©김현석이는 곧 이미지의 환영성과 지지체의 물질적 출현으로 연결되는 작업 ‘반전된

환영주의’의 단초가 되었다. 완성된 건축적 조각 ‘반전된 환영주의’는 이미지의 구조를 상징하는 구조적 조각이 되고, 김현석과 김윤섭은 설치된 작업을 유튜브 채널을 통해 라이브 스트리밍했다. 파란색

계열의 조각은 웹상에서 파란 색상이 제거된 상태로 보여지게 됨으로써, 조각은 웹 상에서 마치 유령처럼

모습을 감추고 흔적만 남게 된다.

김현석, 〈ASSY 컴퓨터〉, 2021, 혼합매체(커스텀 매킨토시/키보드, 마우스, 컴퓨터 데스크, 의자, 잉크젯

프린터), 가변 크기 ©Schema Art Museum. 사진: Studio GRAFFITO.

김현석, 〈ASSY 컴퓨터〉, 2021, 혼합매체(커스텀 매킨토시/키보드, 마우스, 컴퓨터 데스크, 의자, 잉크젯

프린터), 가변 크기 ©Schema Art Museum. 사진: Studio GRAFFITO.2015년에서 2016년

사이의 작업들은 ‘열화’와 ‘환영’을, 2017년에서

2020년 사이의 작업들은 ‘환영’과 ‘물질’을 중심으로

전개되어 왔다면, 2021년부터 현재까지의 작업은 ‘보간’을 주제로 이어져 오고 있다.

예를 들어, 2021년에 발표한 ‘ASSY’

프로젝트는 타이핑을 통해 텍스트를 써내려 가는 키보드와 모니터 사이에서의 작동 방식을 이미지를 그리는 방식으로 변용한다. ASSY는 기계 산업의 조립품 또는 컴퓨터를 제어하는 기계어와 대응되는 언어 ‘어셈블리어(assembly language)’에서 착안한 이름이다.

김현석, 〈ASSY 컴퓨터〉(세부

이미지), 2021, 혼합매체(커스텀 매킨토시/키보드, 마우스, 컴퓨터

데스크, 의자, 잉크젯 프린터), 가변 크기 ©Schema Art Museum. 사진: Studio GRAFFITO.

김현석, 〈ASSY 컴퓨터〉(세부

이미지), 2021, 혼합매체(커스텀 매킨토시/키보드, 마우스, 컴퓨터

데스크, 의자, 잉크젯 프린터), 가변 크기 ©Schema Art Museum. 사진: Studio GRAFFITO.김현석은 이미지-폰트를 사용하며 발생하는 우연한 패턴과 사용자의 리터러시를

통해 이미지의 표현 가능성을 모색하고자 이 프로젝트를 시작하였다고 말한다. 이를 위해 작가는 2,928개의 색상 패턴으로 구성된 ASSY 폰트를 개발해 사용자로

하여금 직접 타이핑하며 이미지를 만들 수 있게 하였다.

이 폰트는 컴퓨터 그래픽스에서 주요한 재현적 특징인 ‘디더 알고리듬(dither algoritum)’ 패턴과 최초의 컬러 그래픽 카드인 ‘CGA(Color

Graphics Adapter)’의 컬러 팔레트를 바탕으로 한 색상들로 이루어졌다.

작가는 이 작업에서 디지털 이미지의 재현 알고리즘을 텍스트 타이핑의 방법론으로 대체함으로써 ‘언어’와 ‘발화’가 헝클어진 좌표계를 구성하고, 이미지를 그리는 것이 아닌 써내려

가는 변칙적인 방식을 통해 표현 기능의 또 다른 가능성을 탐구한다.

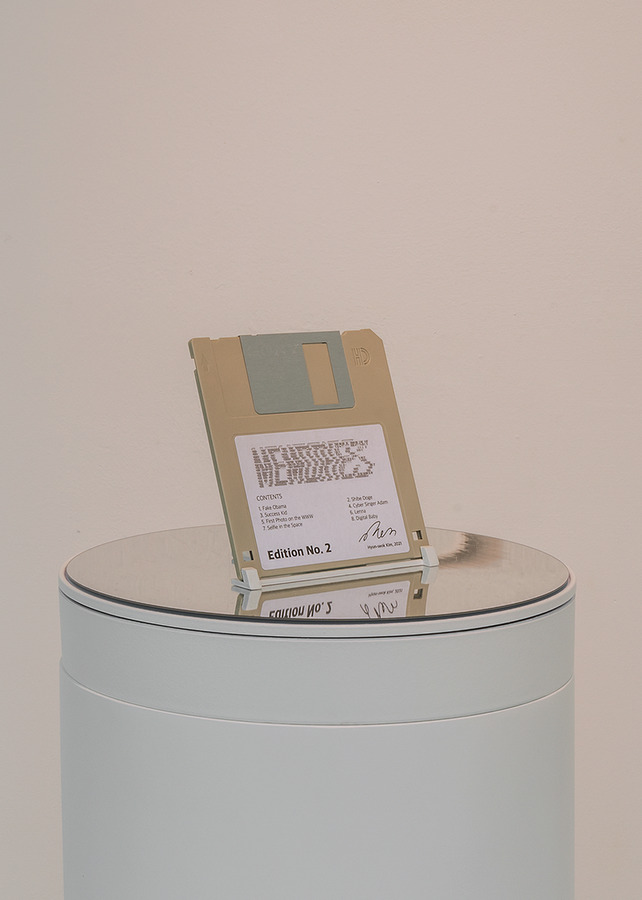

김현석, 〈메모리즈〉, 2023, 혼합매체(3.5inch

플로피 디스크 드라이브, 텍스트 파일, 턴테이블, ABS 서포트), 9x9.3cm ©스페이스 중학 사진: CYJ ART STUDIO.

김현석, 〈메모리즈〉, 2023, 혼합매체(3.5inch

플로피 디스크 드라이브, 텍스트 파일, 턴테이블, ABS 서포트), 9x9.3cm ©스페이스 중학 사진: CYJ ART STUDIO.한편, 2021년부터 진행중인 ‘메모리즈’(2025/2023/2021) 연작은 인공지능 언어 모델(GPT-3)과

협업하여 집필한 옵니버스 형식의 소설 8편으로 이루어져 있다. 디지털

이미지의 역사에서 특징적인 기억/기록을 소재로 한 소설들은 3.5인치

플로피디스크라는 물질의 형태로 관객의 눈앞에 제시된다.

작품은 디지털 이미지들에 대한 소설들이 연대기의 역순으로 읽히도록 구성되어 있으며, 이미지의 시원을 찾아가는 인공적 서사의 여정을 중심으로 전개된다.

1.44MB의 적은 용량의 텍스트 파일들로 이루어진 소설들은 플로피디스크의 매체 특성상 관객으로 하여금 매우 느린 속도감으로 8편의 소설을 감상하도록 하며, 오늘날과 이질적인 디지털 리터러시를

감각하게 만든다.

김현석, 〈메모리즈〉, 2025, 3D 프린트에 채색, 혼합매체(빈백, 스테인리스

스틸, 스마트폰, 헤드폰,

러그), 단채널 영상, 흑백, 사운드, 42분, 반복재생, 가변 크기 ©코리아나미술관. 사진: 홍철기.

김현석, 〈메모리즈〉, 2025, 3D 프린트에 채색, 혼합매체(빈백, 스테인리스

스틸, 스마트폰, 헤드폰,

러그), 단채널 영상, 흑백, 사운드, 42분, 반복재생, 가변 크기 ©코리아나미술관. 사진: 홍철기.이 작업은 비정기적으로 형식적인 업데이트가 이루어지고 있다. 2025년에는 8편의 소설을 오디오북으로 제작해 휴대폰 거치 조형물과 빈백 소파와 함께 연출하기도 하였다. 만화 캐릭터의 손을 연상시키는 조형물은, 휴대폰을 들 수 있는 손만 있으면 되는 오늘날의 기술-사용 인터페이스를 은유한다. 그리고 관객은 빈백에 누워 오로지 시청각 정보로만 작품을 감상하게 된다.

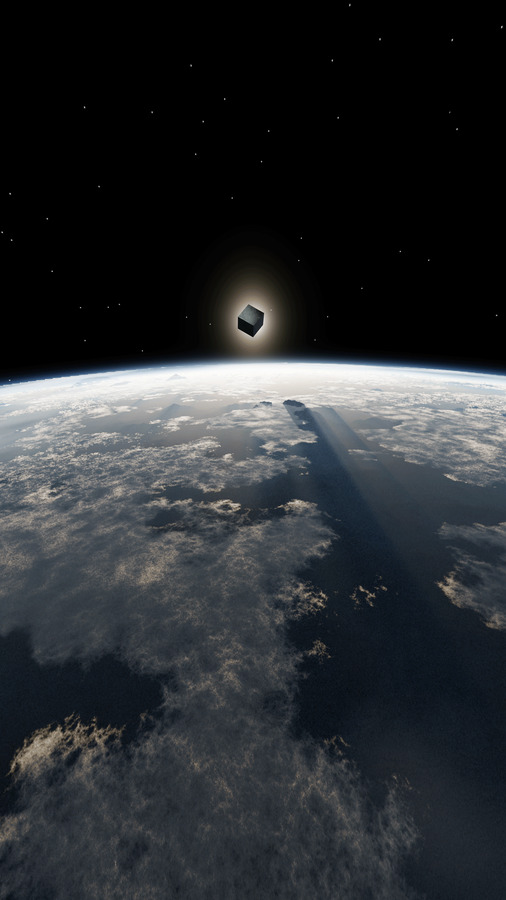

김현석, 〈다모클레스의 검〉, 2022, 스크린 캡처 이미지, 인터렉티브 VR 시뮬레이션, 15분, 2x1832x1920(pixel) 120(Hz), AI 모델(GPT-3,

DALL·E-2, CLOVA, JUKEBOX) ©김현석

김현석, 〈다모클레스의 검〉, 2022, 스크린 캡처 이미지, 인터렉티브 VR 시뮬레이션, 15분, 2x1832x1920(pixel) 120(Hz), AI 모델(GPT-3,

DALL·E-2, CLOVA, JUKEBOX) ©김현석한편 몰입형 XR 작품인 〈다모클레스의 검〉(2022)에서 작가는 오늘날 기술의 비선형적 계보에 대한 물음을 던진다. 이

작품은 AI가 생성한 가상의 인물 ‘눈먼 주시자(Blind Watcher)’가 존재하는 사이버스페이스를 배경으로 하며, 관객은

그 안에서 실제와 인공 현실의 경계에 위치한 관측자로 상정된다.

관객은 작품 속 가상 공간을 거닐며 검은 큐브들을 손으로 잡는 체험을 하게 되는데, 이를 잡는 순간 큐브는 그 속에 잠재되어 있던 사물들로 변하며 사물의 서사를 감상할 수 있다. 또한 작품 속 화자인 ‘눈먼 주시자’의 독백을 듣거나 사물의 이야기를 들으며, 관객의 선택에 따라 작품의

서사가 재구성되는 구조로 구성되었다.

김현석, 〈다모클레스의 검〉, 2022, 인터렉티브 VR 시뮬레이션, 15분,

2x1832x1920(pixel) 120(Hz), AI 모델(GPT-3, DALL·E-2,

CLOVA, JUKEBOX) ©김현석

김현석, 〈다모클레스의 검〉, 2022, 인터렉티브 VR 시뮬레이션, 15분,

2x1832x1920(pixel) 120(Hz), AI 모델(GPT-3, DALL·E-2,

CLOVA, JUKEBOX) ©김현석큐브 안에 놓인 사물들과 작품의 서사는 컴퓨터 그래픽스의 계보에서 주요한 인물과 특징적 사건들을 바탕으로 가공된

결과물이다. 이때 작가는 실제 데이터를 네 종류의 AI 모델(GPT-3, DALL·E-2, CLOVA, JUKEBOX)을 통해 텍스트, 이미지, 사운드로 (재)생성하고

이를 3D 오브젝트와 보이스 사운드로 가공했다.

이로써 컴퓨터 그래픽스의 계보는 오늘날 생성형 인공지능 프로그램을 거쳐 비선형적이고 산발적인 구조로 재구성되고, 관객이 위치한 현재의 시공간 안에서 재맥락화된다.

김현석, 〈문어는 스크린〉, 2024, 혼합매체(스테인리스 스틸 구조물 및 패널, 커스텀 PCB 보드, 디스플레이), 인터렉티브

오디오 및 비디오, 약 10분, 100x250x74cm ©문화역서울 284. 사진: SFAC.

김현석, 〈문어는 스크린〉, 2024, 혼합매체(스테인리스 스틸 구조물 및 패널, 커스텀 PCB 보드, 디스플레이), 인터렉티브

오디오 및 비디오, 약 10분, 100x250x74cm ©문화역서울 284. 사진: SFAC.나아가 김현석은 〈문어는 스크린〉(2024)을 통해 인공지능을 비롯한

첨단 기술이 야기할 미래의 새로운 인간상에 대해 상상하였다. 〈문어는 스크린〉은 기술에 적응하는 인간의

모습을 기민한 문어의 변신술에 빗댄 작품으로, 초기 컴퓨터의 수동적 메커니즘을 소환한 인터랙션 설치

작품의 형태로 제시되었다.

이 작품에서 관객은 패치 케이블 방식의 신체적 개입으로 인류의 진화에 대한 사고실험을 경험하게 된다. 인류가 어떻게 진화를 했으며, 나아가 기술과 인간이 어떻게 공존할

수 있을지, 과거에서부터 미래까지 창발적인 타임라인을 상상하며 ‘인류’ 그 자체를 프로그래밍 하는 상황에 놓이게 된다.

김현석, 〈문어는 스크린〉, 2024, 혼합매체(스테인리스 스틸 구조물 및 패널, 커스텀 PCB 보드, 디스플레이), 인터렉티브

오디오 및 비디오, 약 10분, 100x250x74cm ©문화역서울 284. 사진: SFAC.

김현석, 〈문어는 스크린〉, 2024, 혼합매체(스테인리스 스틸 구조물 및 패널, 커스텀 PCB 보드, 디스플레이), 인터렉티브

오디오 및 비디오, 약 10분, 100x250x74cm ©문화역서울 284. 사진: SFAC.이처럼 김현석은 오늘날 생성형 인공지능에 이르기까지 거침없이 발전해온 기술의 계보를 되짚어 보며, 이러한 테크놀로지가 오늘날 기술적 객체로서 어떠한 위상을 갖게 되는지, 그리고

그 기술을 사용하는 현대인의 사용 메커니즘은 어떠한지 등을 다양한 매체 실험을 통해 다뤄왔다.

유무형의 기술적 유산을 작업의 주제로 끌어오는 과정에서 작가는 마치 고고학자처럼 기술의 계보가 지닌 여러 지층들을

파헤친다. 그리고 김현석은 더 나아가 이러한 기술의 계보 안에서 발견한 다양하고 복잡한 관계망들을 바탕으로

앞으로 도래할 미래의 인간상을 상상한다.

그러나 제가

경계하는 지점은 맥락이 부재한 기술 사용, 즉 그저 보여지기 위해 표면적으로 사용되는 기술입니다. 특히 최근의 기술일수록 그것이 갖고 있는 유행성이 강조될 수밖에 없기 때문에 기술 사용의 당위와 당대성을 늘

살펴보려고 노력합니다.” (김현석, 언폴드엑스 2024 《2084: 스페이스 오디세이(A Space Odyssey)》 작가 인터뷰)

김현석 작가 ©김현석

김현석은 국립공주대학교 예술대학에서 애니메이션과를 졸업하고 한국예술종합학교 미술원 조형예술과 전문사를 졸업했다. 주요 개인전으로는 《무한원점》(청주미술창작스튜디오, 청주, 2022), 《ASSY》(전시공간, 서울, 2021), 《RAY-OUT》(소쇼룸, 서울, 2017), 《1448개의 환영체》(Space 291, 서울, 2015)가 있다.

또한 작가는 《합성열병》(코리아나미술관, 서울, 2025), 언폴드엑스 2024

《2084: 스페이스 오디세이》(문화역서울284, 서울, 2024), 《예술과 인공지능》(울산시립미술관, 울산, 2024),

《제22회 송은미술대상전》(송은, 서울, 2022), 《NEXT

CODE 2022》(대전시립미술관, 대전, 2022) 등 다수이 단체전에 참여한 바 있다.

김현석은 2024년 서울시립미술관 난지창작스튜디오, 2023년 K’ARTS 창작스튜디오, 2022년 청주미술창작스튜디오 등 레지던시 프로그램 입주 작가로 선정된 바 있으며, 2023년에는 파블릭아트에서 수여하는 ‘뉴히어로’ 대상을 수상했다.

References

- 김현석, Hyun-seok Kim (Artist Website)

- 서울시립미술관, 난지미술창작스튜디오 입주지원 작가 – 김현석 (Seoul Museum of Art, Nanji Residency Artist – Hyun-seok Kim)

- 안진국, 디지털적 대상의 현시: 열화-환영-보간-물질

- 전시 “고고학: Today Was Today” 인스타그램, 김현석 ‘월페이퍼’ 작품 설명 (Exhibition “Archeology: Today Was Today” Instagram, Hyun-seok Kim ‘Wallpaper’ Artwork Description)

- 아트바바, 오뉴월 이주헌 – 전사와 법사 WnW: 유령의 구조

- 월간미술, 김현석의 기술 항해기, 인간 표류기 – 조주리

- 언폴드엑스 2024 《2084: 스페이스 오디세이(A Space Odyssey)》 작가 인터뷰 – 김현석 (Unfold X 2024 《2084: A Space Odyssey》 Artist Interview – Hyunseok Kim)