서울과 런던을 오가며 활동하고 있는 김효재(b. 1993)는 다학제적인 작업과 더불어 연구와 저술을 이어오고 있다. 그의 작업은 신체, 기억, 그리고 정체성이 만나는 미묘한 경계를 탐구하며, 이들이 물리적 영역과 디지털 영역에서 남기고 변화하는 잔상을 추적한다.

《디폴트》 전시 전경(OS, 2019) ©OS

김효재의 작업 속 신체는 사이버 공간 속에서 끊임없이 복제되고 변형되며, 이때

덧없는 흔적들을 남긴다. 작가는 자유와 제약이 교차하는 디지털 공간에서 이동하고 변형되는 신체의 여정을

추적하고, 물리적 자아와 데이터 자아의 경계가 사라져 하나의 유동적인 존재로 탄생하는 순간들을 목도한다.

이를 테면, 그의 초기작 〈디폴트〉(2019),

그리고 3부작 〈디폴트: SSUL, Z, UNBOXING〉(2019)에서는 디지털 시대의 정체성에 대해 탐구한다. 오늘날 개인은

자신을 다양한 플랫폼에 흩뿌리고, 계속해서 자신의 페르소나를 형성하고 큐레이팅한다.

《디폴트》 전시 전경(OS, 2019) ©OS

작가는 어느 순간 “‘현실’이라

선택한 세계에서 사람들의 얼굴을 쉽게 알아보지 못해 난처했고, 반면에 ‘꿈’ 혹은 ‘가상’이라고 지칭하는 세계에서는 그 얼굴이 너무 선명하게 보여 은근한 기억으로 수집되었다”고 말한다. 인스타그램과 같은 SNS를

통해 타인을 반복하여 접하는 것이 자연스러운 오늘날, 물리적 현실 속 인간의 이미지보다 각자가 설정한

페르소나에 따라 미묘한 보정과 변형으로 만들어진 가상의 이미지가 더 친숙하게 다가온 것이다.

가상과 현실의 경계가 점차 모호해지는 순간, “과연 무엇이 현실 혹은

진실인가?”라는 질문이 피어 오르기 시작한다. 김효재는 스스로

현실을 통제해야만 현실을 가질 수 있는 상황 속에서 개인은 “내가 진실로 누구인가”라는 질문을 반복하며 자신만의 ‘디폴트’를 선택하고, 수행한다고 보았다.

그의 작업에서 ‘디폴트’는

고정된 시작점이 아니라 매 새로운 상호작용을 통해 재형성되는 유동적인 본질이며, 디지털 자아는 다면적이고, 무한히 형태를 바꿀 수 있으며, 끊임없이 변화하는 상태에 놓여 있다. 삼부작 ‘디폴트’ 시리즈는

큐레이팅된 이미지를 통해 자신을 정의하는 법을 배우고 있는 세대를 포착하며, 유기적 요소와 가상 요소가

섞인 리드미컬한 춤을 보여준다.

김효재, 〈SSUL〉, 2019, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 6분 42초 ©김효재

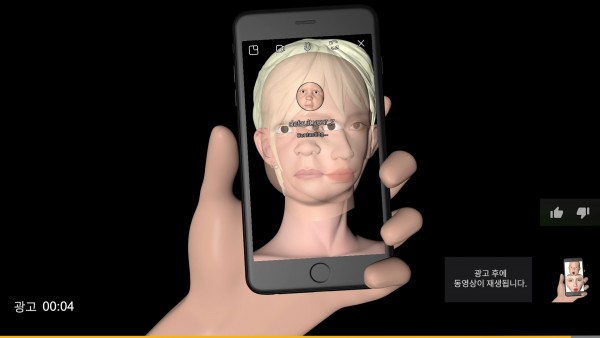

시리즈의 첫 번째 작업인 〈SSUL〉에서는 인스타그램과 유튜브를 기반으로

활동하는 인플루언서 김나라라는 인물이 화자로 등장한다. 핸드폰 화면 내부에 수많은 복제 이미지로 등장하는

이 인물은, 유튜브 라이브 방송을 통해 인스타그램에 올린 자신의 이미지가 티셔츠 프린팅으로 무단 복제되어

판매되고 있음을 고발한다.

이러한 썰을 푸는 와중에도 김나라의 모습은 계속해서 변화하고 복제된다. 그의

이미지는 또 다른 자기 복제 이미지와 공존하고, 디지털 합성에 의해 다른 얼굴 및 신체 이미지와 포개어지고, 얼굴의 세부 요소들이 미묘하게 쪼개지고 변형된다. 이 유동적인 변화

사이로 화면에 떠오르는 ‘눈을 누르세요’, ‘변경하려면 누르세요’ 등의 알림 메시지는, 셀피 촬영 또는 오픈소스 이펙트 설정의 자기-연출 행위를 환기시킨다.

김나라의 라이브 방송이 종료된 후 흘러나오는 여성의 내레이션은 자신의 이미지가 수많은 해외 이용자들에 의해 복제, 도용되고 재생산됨에 따라 자신의 이미지 자체가 불확실해지고 그 자신도 여러 모습을 롤 플레잉할 수밖에 없음을

고백한다. 그리고 이어서 그는 자신의 ‘디폴트’에 대해 “사진 위치 정보의 장소와 국가가 불분명해진 얼굴”이라 정의한다.

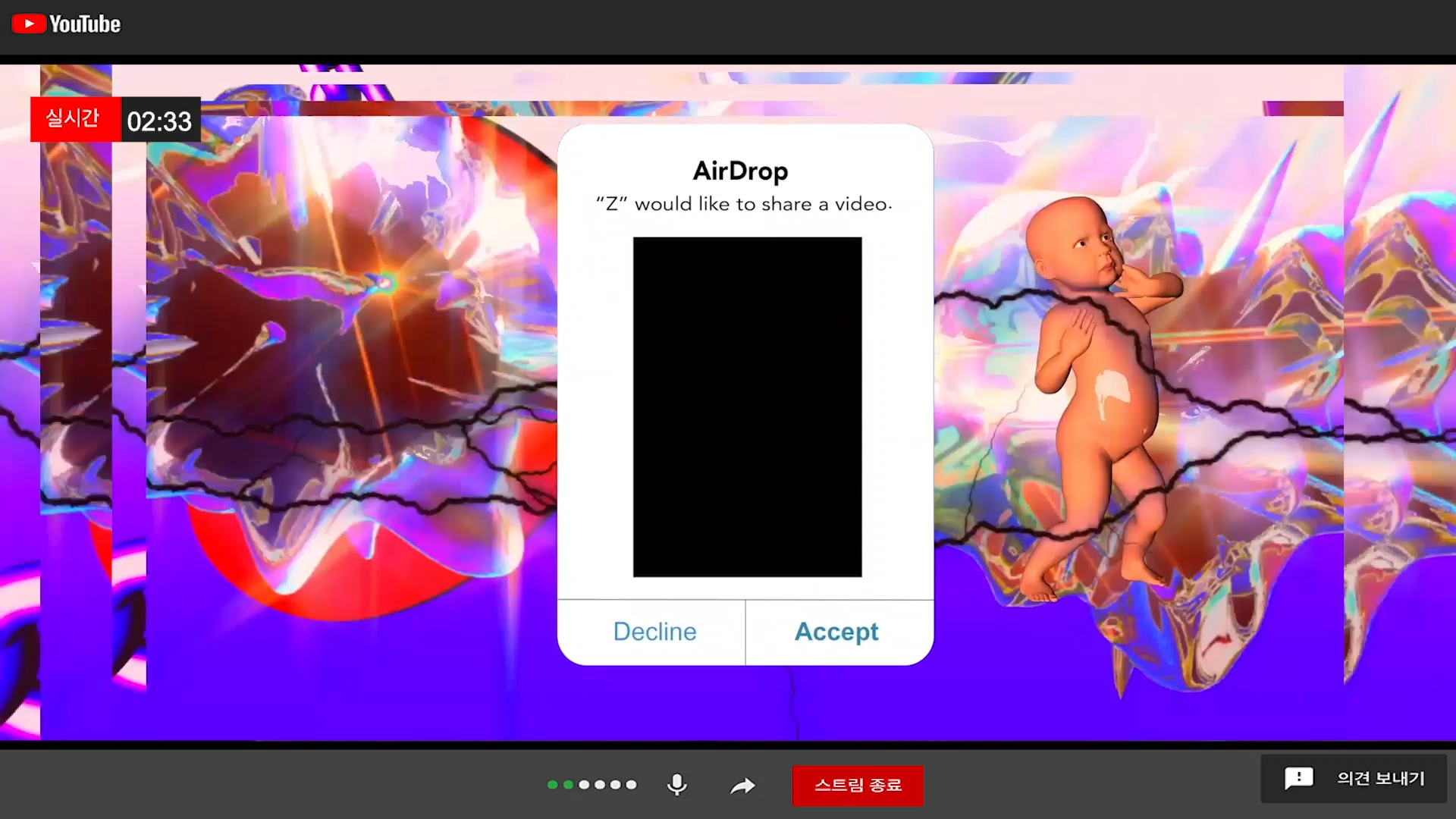

김효재, 〈Z〉, 2019, 단채널

비디오, 컬러, 사운드, 4분

40초 ©김효재

김효재, 〈Z〉, 2019, 단채널

비디오, 컬러, 사운드, 4분

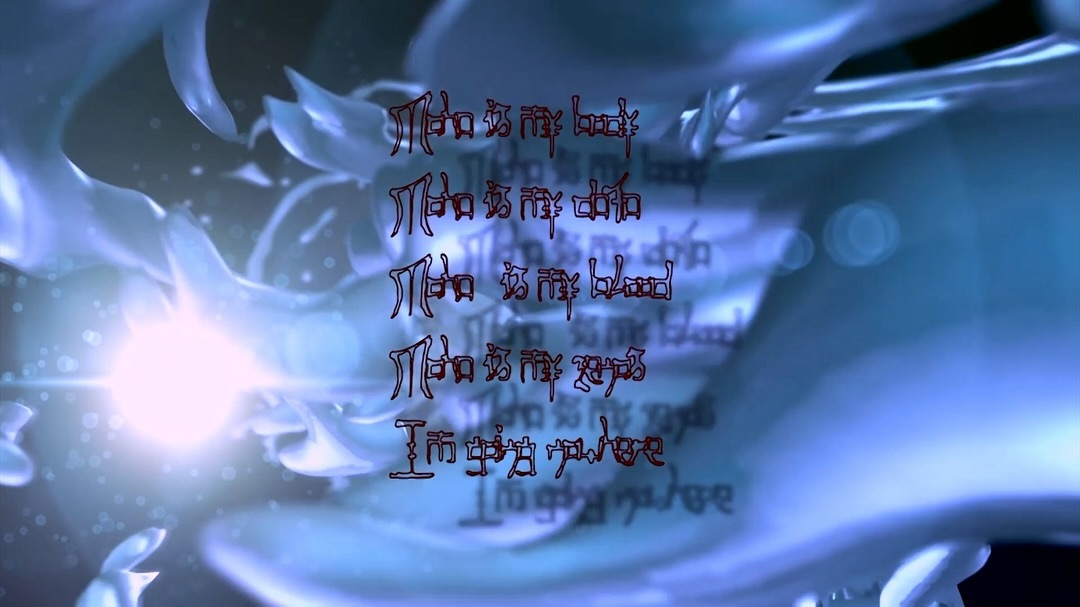

40초 ©김효재이후 연결되는 두 번째 작업 〈Z〉에서는 Z라는 이름의 아기가 테크노 음악과 현란한 이미지를 배경으로 춤을 춘다. 배경

이미지는 계속해서 분열하고 변화하고, Z의 춤은 그에 조응하며 가속화될 뿐 특정한 내러티브를 제공하지

않는다. 여기서 Z는 온갖 현란한 레이어드로 장식된 자신의

이미지를 드러내고, 심지어 에어드롭으로 비디오를 공유하길 원한다.

즉, Z는 김나라와 달리 세상으로 하여금 기꺼이 자신을 이미지로 소비하도록

유도하면서 이미지 자체가 되기를 자처한다. Z라는 이름의 아기는 아직 도래하지 않은, 미래의 사용자-주체 모델을 암시한다.

김효재, 〈UNBOXING〉, 2019, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 4분 19초 ©김효재

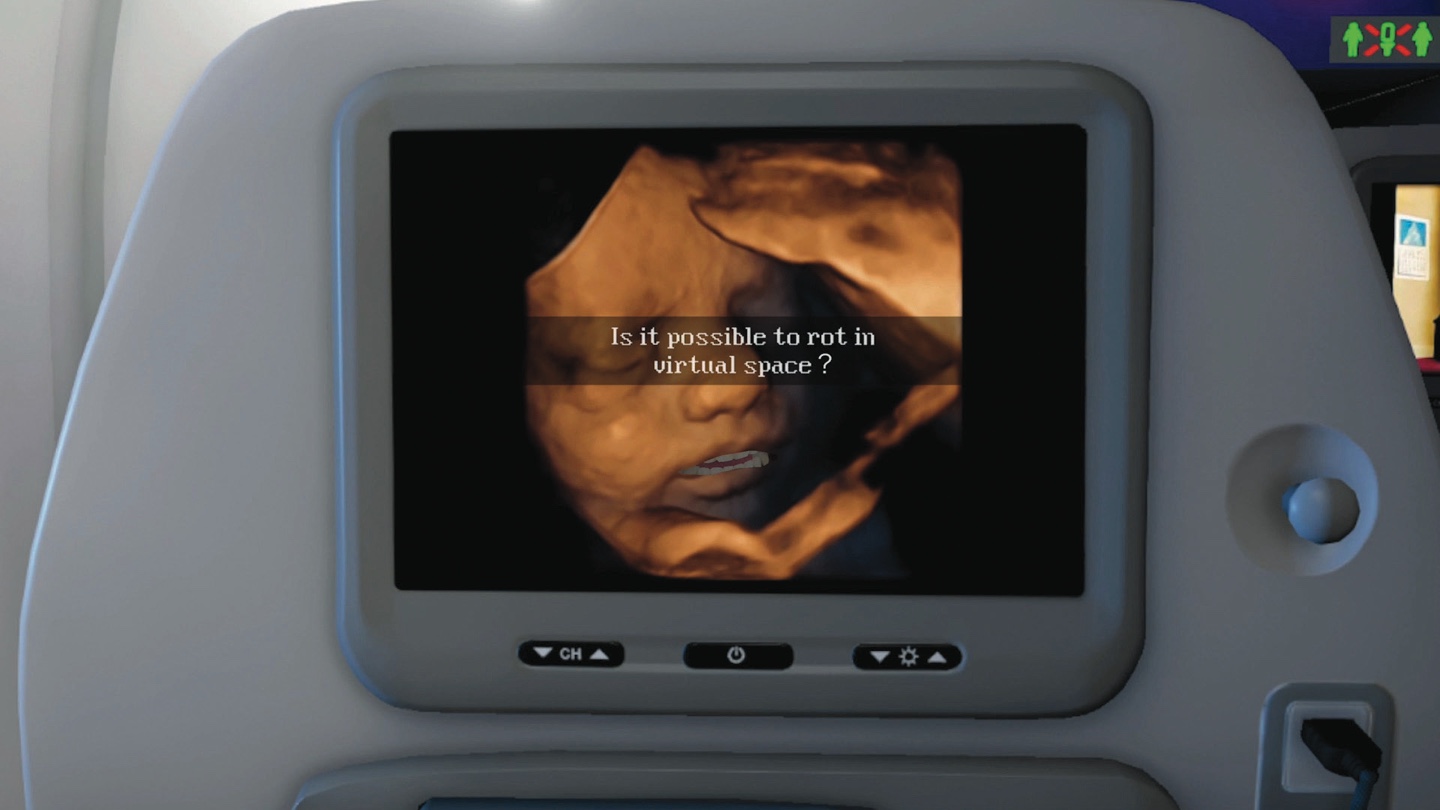

마지막 영상인 〈UNBOXING〉에서는 김나라와 Z가 영상통화를 통해 조우하게 된다. 그 둘은 실제 이면을 숨긴 채

자신의 아바타 이미지로 마주하며, 독해할 수 없는 대화 아닌 대화를 이어 나간다. 권시우 큐레이터는 이에 대해 “이미지는 소통의 매개체로 기능하는

것이 아니라, 그것의 배후에 존재하는 개인의 존재를 차단한 채 무수한 타자를 재생산한다”고 설명한다.

이미지 자체가 되기를 지향하는 과정에서 본래 자신을 잃어버리게 되고, 결국

다수의 이미지로 확산됨에 따라 이미지는 더 이상 어떠한 이해와 해석의 대상이 아니게 되는 것이다. 김나라와

Z의 만남은 모든 것이 혼재되고 변화하며 분열하는 오늘날의 인터페이스 안에서 자아는 어떻게 정의될 수

있는지 질문을 던진다.

김효재, 〈파쿠르〉, 2021, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 33분

21초 ©김효재

김효재, 〈파쿠르〉, 2021, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 33분

21초 ©김효재이후 발표한 영상 작업 〈파쿠르〉(2021)와 〈움직임의 예술〉(2022)에서는 모든 것이 데이터로 환원되고 상호 연결되어 현재적 의미의 ‘몸’이 불식된 세계를 상상하며, ‘파쿠르’를 수행하는 신체의 움직임을 통해 새로운 정체성을 추적해 나간다.

파쿠르는 규칙이나 순위 개념 없이 몸만으로 환경에 자유로이 호응하며 이루어지는 구도적 수행이자, 정신과 신체의 합일을 통해 자신의 정체성을 파악하며 다른 존재에게 손을 내밈으로써 완결을 추구하는 ‘이동의 예술’이라 할 수 있다. 그리고

김효재는 위험과 두려움을 육체로부터 감각하는 파쿠르 수련자들의 몸짓에서 매 숨결마다 죽음의 경계 머무는 신체의 미학을 발견했다.

김효재, 〈파쿠르〉, 2021, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 33분

21초 ©김효재

김효재, 〈파쿠르〉, 2021, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 33분

21초 ©김효재영상 〈파쿠르〉에서는 오로지 인간의 육체로 물리적 환경과 관계를 맺으며 이동하는 파쿠르 수행자들의 움직임을 좇는다. 점프, 추락과 같은 속도감 속에서 몸에 달린 카메라의 시점으로 드러나는 신체의 움직임은, 온라인 게임에서의 pov(point of view) 시점을 연상시킨다. 한편, 〈움직임의 예술〉에서는 도시와 자연 풍경 속에서의 신체 움직임을 탐구하며, 파쿠르 수행자들의 유동적인 철학을 재구성한다.

《노 트레이스》 전시 전경(엘리펀트스페이스, 2022) ©엘리펀트스페이스

《노 트레이스》 전시 전경(엘리펀트스페이스, 2022) ©엘리펀트스페이스작가는 이들에게서 몸의 경험을 확장하고 수행하는 가능성으로서의 움직임을 포착한다. 이러한 움직임은 견고한 물리적 환경에 뿌리를 두고 있든, 신체가

데이터로 변환되는 상황 속에 놓여 있든 상관없이 신체와 정신의 합일점을 찾아가며 자신의 환경과 자유로이 관계를 맺고 끊임없이 내가 누구인지 감각해

나가는 여정이다.

기계화되고 데이터화된 움직임이 아닌, 생과 사를 오가는 온전한 육체적

움직임을 통해 관객은 실재와 가상의 경계가 붕괴한 시점에서의 신체적 감각과 정체성에 대해 재고하게 된다.

그리고 2023년에는 파쿠르 신발 ‘쉘’을 신고 있는 사람의 발이 지면에 가한 압력을 순수 디지털 데이터로 기록해, 스크린에

궤적을 남기는 작업 〈버닝쉘〉을 선보이기도 했다. 퍼포머의 실제 움직임과 화면 속 데이터로 치환된 움직임의

궤적이 서로 교차하고 마주하며 낯선 감각을 불러 일으킨다.

김효재, 〈모하에게〉, 2022, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 39분

31초 ©김효재

김효재, 〈모하에게〉, 2022, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 39분

31초 ©김효재한편 〈모하에게〉(2022)에서 작가는 디지털화된 신체로 변모하여 물리적인 몸을 벗어나 영생할 수 있는 ‘퓨어 데이터’로 이탈한다. 이 영상은 작가의 조상 ‘김충선’(1571~1642)에 대한 서사에서 출발한다. 김효재는 16세기 임진왜란 당시 일본에서 조선으로 귀화한 장수 김충선과 그가 죽기 전에 남긴 유서와도 같은 책 『모하당문집』을 파헤치며 그의 복잡하면서도 서글픈 정체성과 자신의 혼재성을 겹쳐본다.

김효재, 〈모하에게〉, 2022, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 39분

31초 ©김효재

김효재, 〈모하에게〉, 2022, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 39분

31초 ©김효재그의 갑옷을 입고 디지털 신체가 된 김효재의 형상은 생존을 위해 자신의 꼬리를 자르는 도마뱀과도 같이 분열하고, 다음의 꼬리를 기다린다. 그러나 이는 생존을 위한 전략이기보다는, 신체와 정신 모두를 포함한 정체성이 디지털 영역에서 새로운 방식으로 재구성되는 가능성을 제시한다.

김효재, 〈Dear the John II〉,

2024, 종이에 색연필, 21x29.7cm ©김효재

김효재, 〈Dear the John II〉,

2024, 종이에 색연필, 21x29.7cm ©김효재드로잉과 조각 설치로 이루어진 최근의 작업 〈Kissing Belt〉(2024)와 〈Dear the John〉(2024)에서 작가는 사회적 구조에 의해 제약되어온 신체를 은유적으로 드러내며,

권력과 취약성, 주체성 사이의 미묘하고도 섬세한 제스처를 탐구한다.

이를 위해 작가는 ‘치유의 미학(Hospital

Aesthetics)’과 BSDM 문화에서 상대를 지배하는 역할을 하는 여성을 일컫는 ‘도미나트릭스(dominatrix)’의 실천적 예술을 교차시켜, 돌봄과 통제, 그리고 복종에 대한 상징적이고 감각적인 몸의 대화를

만들어낸다.

김효재, 〈Kissing Belt〉,

2024, 가죽, 천, 나무, 금속, 오브제, 각 30×140×20cm, 검은 박스 30×100×30cm ©김효재

김효재, 〈Kissing Belt〉,

2024, 가죽, 천, 나무, 금속, 오브제, 각 30×140×20cm, 검은 박스 30×100×30cm ©김효재〈Kissing Belt〉와 〈Dear the John〉은 시적인 제스처로 등장해, 친밀함과 권력이 일으키는 섬세하고도 종종 갈등을 일으키는 ‘나’와 ’타자’라는 두 사람의 개념에 초점을 맞추며, 서로를 찾고 동시에 잃어가는 복잡한 욕망과 연약함 속에서 관계를 맺기를 시도한다. 이를 통해 김효재는 사회 안에서 은폐되고 제약된 신체가 어떻게 주체성과 정체성을 되찾는지를 풀어내며, 강함과 연약함이 공존하는 긴장감 속의 친밀한 만남을 제안한다.

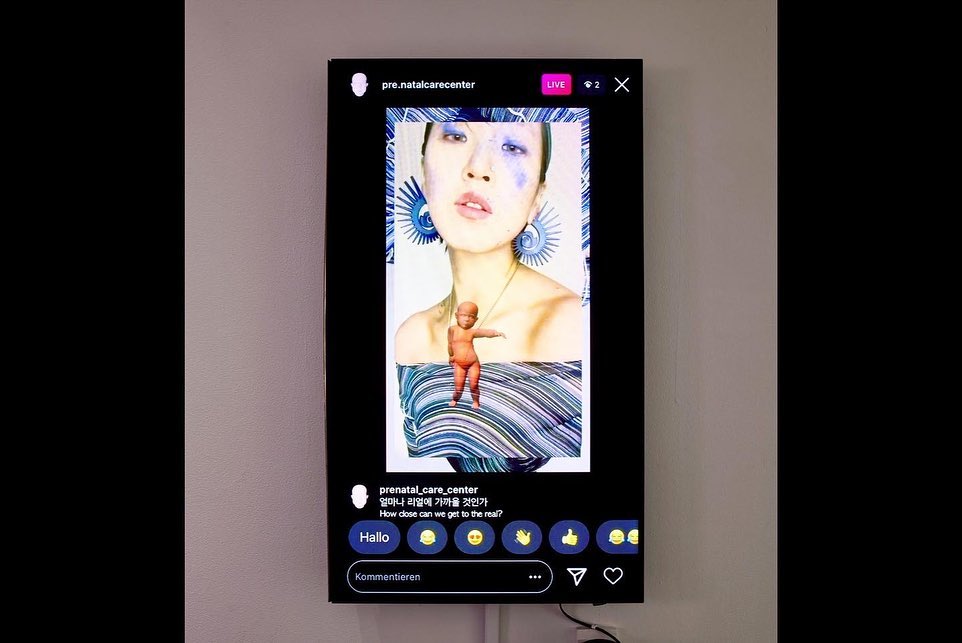

《Right

to Mother》 전시 전경(헤셀미술관, 뉴욕, 2023) ©김효재

《Right

to Mother》 전시 전경(헤셀미술관, 뉴욕, 2023) ©김효재이처럼 김효재의 작업은 오늘날 디지털 시대를 살아가는 인간이 현실과 가상 공간에 남긴 흔적들을 추적하고 탐구하는

여정이다. 이때 작가가 수집하고 기록하는 흔적들은 젠더, 돌봄, 회복력이라는 깊은 주제로 향하는 통로가 되어, 인간의 정체성이 어떻게

적응하고 변모하는지 들여다 보고 또 상상할 수 있게 한다.

기술의 진보가 점차 가속화됨에 따라 현실과 가상, 물질과 비물질의

이분법적 경계가 모호해지는 현 시점에서 그의 작업은, 자유와 제약이 공존하는 환경과 지속적으로 관계를

맺으며 유동적으로 변화하고 움직이는 인간의 정체성에 대해 잠시 멈추어 생각해보게 만든다.

”결론적으로 나의

작업은 기억, 역사, 디지털 존재에게 섬세하게 스며드는 인간에

대한 대화를 불러일으키고자 한다. 기록과 수집의 여정, 개인의

기억과 서사, 그리고 시적 언어를 통해 나는 신체와 시각 너머에서 새로운 시각으로 이들의 이야기, 연약하지만 부드러운 회복력을 바라보며, 인간의 정체성이 어떻게 적응하고

변모하는지를 탐구한다. 이 여정에서 나는 다양한 눈빛, 몸짓의

인간, 그리고 변화의 순간적 아름다움을 존중한다.” (김효재, 작가노트)

김효재 작가 ©김효재

김효재 작가 ©김효재김효재는 이화여자대학교에서 서양화를 전공하고 한국예술종합학교 미술원 인터미디어전공 전문사과정을 졸업했다. 그리고 현재 영국왕립예술학교 MRes (Master of Research) 과정

중에 있다. 주요 개인전으로는 《노 트레이스》(엘리펀트스페이스, 서울, 2022), 《디폴트》(OS,

서울, 2019)가 있다.

또한 그는 《Seoul Ghost》(Upper

Gulbenkian Gallery, 런던, 2024), 《프리즈 필름 서울 2023》(인사미술공간, 서울, 2023), 《flop: 규칙과 반증의 변증법》(소마미술관, 서울, 2023), 《Right to Mother》(헤셀미술관, 뉴욕, 2023), 《Shift》(나스파운데이션, 뉴욕, 2022),

《프로필을 설정하세요》(코리아나미술관, 서울, 2021), 《Follow, Flow, Feed 내가 사는 피드》(아르코미술관, 서울, 2020) 등

국내외 다수의 기획전에 참여했다.

김효재는 2022년 뉴욕 나스파운데이션, 2021년 리옹 The Factatory 레지던시 프로그램에 참여한

바 있으며, 작업 외에도 다수의 연구를 진행해 오고 있다.

References

- 김효재, Hyojae Kim (Artist Website)

- 김효재, 작가노트 (Hyojae Kim, Artist’s Note)

- Outsight, 권시우 - "Be my Z" : 언박싱Unboxing된 미래를 기다리며 (Outsight, Siwoo Kwon - “Be my Z”: Waiting for the unboxed future)

- Adocs, 김효재 개인전 <디폴트Default>의 도록 (Adocs, Hyojae Kim Solo Exhibition “Default” Catalogue)

- 엘리펀트스페이스, 노 트레이스 (Elephant Space, No Trace)

- 아르코미술관, 2023 아르코미술관 X 디지털아트페스티벌 타이베이 스크리닝 프로그램 (ARKO Art Center, 2023 ARKO Art Center × Digital Art Festival Taipei Screening Program)