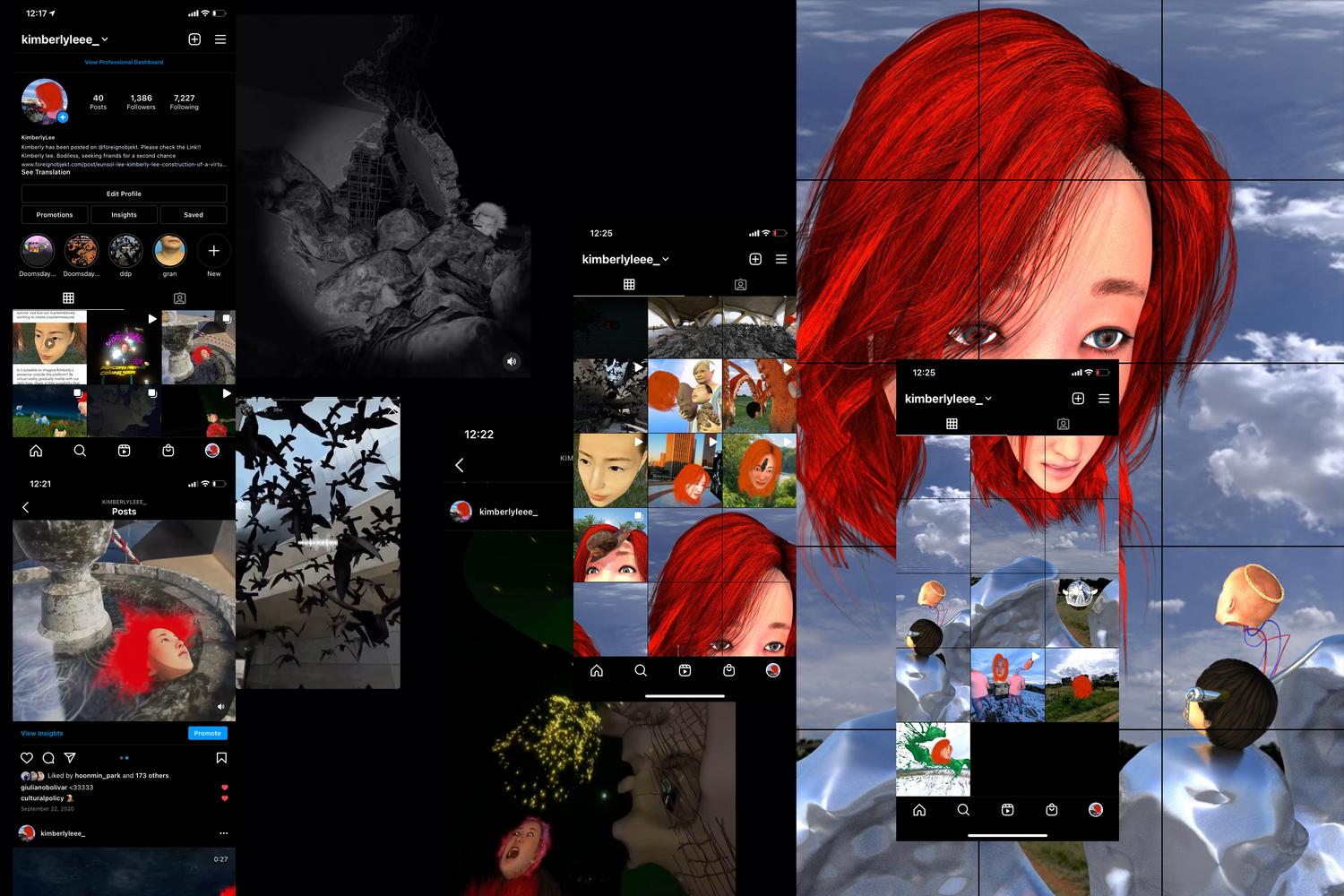

이은솔(b. 1988)은 디지털 네트워크에 ‘킴벌리 리(Kimberly Lee)’라는 가상 캐릭터를 만들어 그를

유지하고 보수하는 일련의 과정을 작품화 해오고 있다. 이 과정에서 이은솔은 개별 기업들의 온라인 경제

활동들이 얽혀 하나의 거대한 프로세스를 형성하는 디지털 가치 시스템 안에서 디지털 객체의 존재가치를 탐구한다. 동시에, 다양한 플랫폼과 미래의 거주지를 연구하며 네트워크 내 킴벌리의 생존을 위한 거주환경을 계획하고 실행한다.

이은솔, 〈Happy Easter〉, 2020-,

영상(유니티, 마야), 인스타그램 @kimberlyleee_ ©이은솔

이은솔, 〈Happy Easter〉, 2020-,

영상(유니티, 마야), 인스타그램 @kimberlyleee_ ©이은솔‘킴벌리 리’라는 이름은

2017년 작가의 인스타그램 계정을 해킹한 누군가가 Kimberly로

계정의 이름을 바꾸어 놓은 것을 작가가 1년가량 눈치채지 못한 채 지냈던 경험에서 유래했다. 자신의 계정이 해킹을 당한지 모르는 동안 킴벌리는 그 자리에 자신의 일부를 증식, 연장하고 있었으며, 작가가 접속한 이후 활성화된 온라인 생태계에

뿌리를 내리게 되었다.

이은솔은 킴벌리의 흔적과 그 존재를 삭제하는 대신 다른 아바타 계정 관리자들처럼 킴벌리의 삶을 관리하기로 했다. 허호정 비평가는 “이은솔은 현실의 확장이자 동시에 현실과 일정한

거리를 갖는 자율적 체계를 존중하며 그 안에서 살아가는 평행 세계의 인물로서 킴벌리를 마주한다”고 설명한다.

이은솔, 〈Popcorn Prophet trailer 001〉, 2020-, 단채널 영상, 4분 42초 ©이은솔

이는 곧 작가의 삶 속 가상 정체성의 개입을 의미한다. 이은솔은 가상의

개체인 킴벌리의 매니저를 자처하며, 가상 정체성을 지속시키는 구조적 틀에 집중해 왔다.

가령 이은솔은 킴벌리에 대해 다음과 같이 이야기한다.

“해킹이라는 침입의 증거가 곧 킴벌리이기 때문에 그는 그 자체로 위험한

기운을 몰고 다니는 느낌을 준다. 그리고 때때로 또 다른 해킹, 혹은

유니티의 주가 하락 등 자잘한 사건들이 킴벌리의 위기 상황을 떠오르게 한다. 그 이슈들은 대부분 새로운

기술환경에 대한 의구심과 불안을 배경으로 한다.”

《KIMBERLY

EXTRACT》 전시 전경(SeMA 창고, 2021) ©서울시립미술관

《KIMBERLY

EXTRACT》 전시 전경(SeMA 창고, 2021) ©서울시립미술관현실과 기술환경에 대한 작가의 관심은 신체 없이 머리로만 존재하는 킴벌리를 매개로 구체화되어 왔다. 2021년 SeMA 창고에서 열린 개인전 《KIMBERLY EXTRACT》에서는 다양한 환경 안에 킴벌리를 위치시켜 그 안에서 생존하도록 하는 일련의 작업을

선보였다.

이은솔은 자신이 설정한 다양한 환경 안에 놓인 디지털 생명체 킴벌리가 이동, 변태, 절단, 합성하는 움직임의 순간들을 포착하여 영상으로 제작했다. 영상 작품 〈Firefly〉(2021)

속에서 이 가상의 생명체는 작가가 제공한 환경에 맞춰 욕조에 들어가 있거나, 침대에 누워

쉬기도 하며, 연성진을 만들어 폐허를 새로운 환경으로 변화시키기를 시도한다.

이은솔, 〈Firefly〉, 2021, 단채널

영상, 컬러, 사운드, 8분

30초 ©이은솔

이은솔, 〈Firefly〉, 2021, 단채널

영상, 컬러, 사운드, 8분

30초 ©이은솔영상 속 킴벌리를 비롯해 머리뿐인 가상 캐릭터들은 마치 개똥벌레처럼 날아다니며 빛을 내고 사라진다. 이러한 작업은 하나의 독립적인 개체로서 킴벌리가 기술 환경 속에서 생존하도록 실험하는 일련의 프로젝트로, 다중현실을 형성해 나가는 킴벌리의 모습을 추적하고 기록하여 보여준다.

그러나 온전한 주체로서 킴벌리의 자립은 실패로 돌아가곤 한다. 영상

작업 〈I want to be a cephalopod〉(2021)는

머리로만 존재하는 두 인물의 대화를 통해 가상 생명체 킴벌리의 존재성을 은유적으로 풀어낸다. 이들은

전통적인 영혼론이나 원숭이를 대상으로 한 로버트 조셉 화이트(Robert Joseph White)의

신체 이식 실험 사례 등을 언급하며 영혼과 신체의 관계에 관해 이야기한다.

이은솔, 〈I want to be a cephalopod〉, 2021, 단채널 영상, 컬러, 사운드, CLOVA 음성더빙, 4분 30초 ©이은솔

이은솔, 〈I want to be a cephalopod〉, 2021, 단채널 영상, 컬러, 사운드, CLOVA 음성더빙, 4분 30초 ©이은솔영상 속의 텍스트들은 정신 혹은 영혼이 신체 전체와 연결되는가 또는 뇌(머리)에서 비롯되는가에 대한 내용으로 이어지며, 만약 현실을 신체로, 가상성을 머리로 가정한다면 과연 킴벌리는 독립적으로 존재할 수 있는지 의구심을 불러일으킨다.

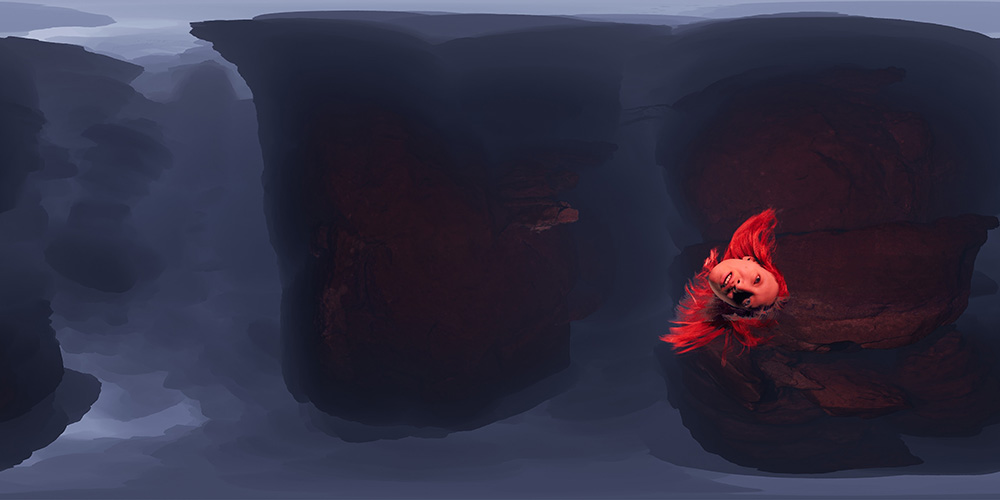

이은솔, 〈Nanight〉, 2021, 360비디오, 4K, 사운드, 컬러, 8분 ©이은솔

오늘날 비트코인과 같은 암호화폐가 현실의 실물경제에 영향을 미치고, 메타버스라는

가상 공간에서는 현실과 가상의 인프라를 동등하게 여기는 등 실재와 가상의 상호 연관성은 더욱 커지며 그 사이의 경계는 점차 모호해지고 있다.

이러한 상황 속에서 이은솔은 가상의 개체 킴벌리가 다양한 가상 환경 속에서 유연하게 적응하고 생존할 수 있는

최적화된 상태를 지속적으로 시도해 왔다. 여기서 ‘최적화’는 작가의 말에 따르면, “적절한 환경에 가장 효과적인 퍼포먼스를

발휘할 수 있는 적절한 수치의 정도 구하기”를 의미한다.

《Kimberly:

수렴으로 최적화》 전시 전경(공간 사일삼, 2021) ©공간

사일삼

《Kimberly:

수렴으로 최적화》 전시 전경(공간 사일삼, 2021) ©공간

사일삼2021년 공간 사일삼에서 열린 이은솔의 두 번째 개인전 《Kimberly: 수렴으로 최적화》에서는 VR챗, 인스타그램, 언리얼5 등

가상 플랫폼과 게임엔진을 활용하여 주어진 환경에 따른 킴벌리의 최적화된 상태를 업그레이드하는 과정을 보여주었다.

그중에서, 〈Nanight〉(2021)는 게임엔진 언리얼 엔진(Unreal Engine)에서 출시한

나나이트(Nanite) 기술 홍보 영상을 변형한 환경에서 펼쳐지는 360도

비디오 영상이다. 나나이트는 맨눈으로 식별 가능한 최대치의 디테일을 손쉽게 랜더링하는 가상화된 마이크로폴리곤

지오메트리(virtualized micropolygon geometry) 기술로, 게이머의 스크린에 최적화된 고해상도 비주얼을 실시간으로 구현할 수 있다.

영상 속 킴벌리는 이 신기술을 반영한 극적으로 최적화된 환경을 끊임없이 통과한다. 이은솔은 이러한 장면을 360도 비디오로 기록한 다음 생생한 랜더링을

VR 기기인 오큘러스로 옮겨와 최적화의 상태로 나아가는 킴벌리의 움직임을 더욱 몰입하여 바라볼 수 있도록

했다.

이은솔, 〈두족류 친구들 모여라〉, 2021, VR챗 오픈 월드 게임, 아바타, 3d ©이은솔

이은솔, 〈두족류 친구들 모여라〉, 2021, VR챗 오픈 월드 게임, 아바타, 3d ©이은솔한편, 〈두족류 친구들 모여라〉(2021)는

오픈 월드 게임 장르의 작업으로 심도가 낮고 조악하게 구성된 환경이지만 사용자 간의 다양한 상호작용이 이루어질 수 있는 소셜 가상 세계 플랫폼

VR챗을 활용한다. VR챗에서 관객은 머리를 땋은 킴벌리

아바타로 다른 사용자들과 함께 작가가 구축한 가상 세계를 돌아다니게 된다.

《Kimberly:

수렴으로 최적화》 전시 전경(공간 사일삼, 2021) ©공간

사일삼

《Kimberly:

수렴으로 최적화》 전시 전경(공간 사일삼, 2021) ©공간

사일삼디지털 인터페이스 속 킴벌리의 무한한 이동은 킴벌리의 존재성에 대한 한 층 심화된 탐구로 이어진다. 전시장 벽면에 적혀 있었던 러시아 아방가르드 및 부조리주의 시인 다닐 하름스의 시 「울리다-날다(제3 치스피니툼」(1930)은 무한한 영역으로 확장해 나가는 킴벌리의 존재성을 은유한다.

하름스는 각종 생물체와 사물, 심지어는 시간의 움직임을 유동적이고

비선형적인 시제로 표현하여 우리가 논리 정연할 수 있는 시공간 너머의 무한한 영역을 상상하게끔 한다. 이를

통해 작가는 바로 “거기”에 존재하는 킴벌리에게로 관객을

이동시킨다.

이은솔, 〈Kimberly & Friends〉, 2022, 《그리드 아일랜드》 전시 전경(서울시립미술관, 2022) ©이은솔

이은솔, 〈Kimberly & Friends〉, 2022, 《그리드 아일랜드》 전시 전경(서울시립미술관, 2022) ©이은솔나아가 이은솔은 2022년 서울시립미술관에서 열린 기획전 《그리드

아일랜드》에서 공동체 모델을 시사하는 작업 〈Kimberly & Friends〉(2022)를 새롭게 선보였다. 그동안 하나의 머리로, 한 명의 운영자에 가이드에 따라 가상 세계를 점유해온 킴벌리는, 이

작업을 통해 타자와 접촉하기 시작했다.

이은솔은 킴벌리의 네트워크를 형성하고자 팩시스템(Pack.system), 이승현, 김수희, 정진화, 김솔이, 남아기로 구성된 팀을 꾸리고, 이들과 함께 중앙 통제로부터 분산된

네트워크를 만들어 함께 운영하는 웹 3.0 연대 모델 ‘다오(DAO)’ 형태의 공동체를 조직했다.

이은솔, 〈Kimberly & Friends〉, 2022, 단채널 영상, 사운드,

유니티 플레이 장면 클립, 9분 40초 ©이은솔

이은솔, 〈Kimberly & Friends〉, 2022, 단채널 영상, 사운드,

유니티 플레이 장면 클립, 9분 40초 ©이은솔이들은 킴벌리의 생존과 확장을 위한 기반을 다지고자 동시대 미술의 제작 양태와 투명하고 지속 가능한 자산 운용방식에

대해 고민한 뒤, 이를 토대로 크립토 기반의 공동체에서 가능한 공동의 목표를 설정하고 협업 관계에서

지분을 어떻게 분배할지 그 규칙을 정했다.

〈Kimberly & Friends〉는 일명 ‘킴벌리 다오 공동 육아 프로젝트’의 과정을 담고 있다. 이들은 5개의 NFT를

발행하면서 베타 형식의 DAO를 경험하고 그 과정을 프로모션 형식의 비디오와 텍스트월로 선보였다. 구성원들은 각자의 방식으로 비디오와 텍스트를 생산하는 데 기여했으며, 그

기여 방식은 모두 NFT 결과물에 반영되어 있다.

탈중앙화된 네트워크를 기반으로 하는 킴벌리 육아 공동체는 암호화폐가 합리적으로 거래될 수 있는 여건을 마련하고

기존 자본주의의 논리에서 빗겨 나와 새로 합의한 기준에 따라 가격 안정화에 나선다.

이은솔, 〈Midnight Sun Daze〉, 2023, 2채널 영상, 사운드,

컬러, 8분 31초 ©이은솔

이은솔, 〈Midnight Sun Daze〉, 2023, 2채널 영상, 사운드,

컬러, 8분 31초 ©이은솔이는 가상 세계에서 시도된다 하더라도 자본의 논리가 끼어들 수밖에 없기에 낙관주의적으로 비추어지기도 한다. 하지만 이은솔은 무용하고 쓸모없음 자체로서의 반-교환가치의 예술을

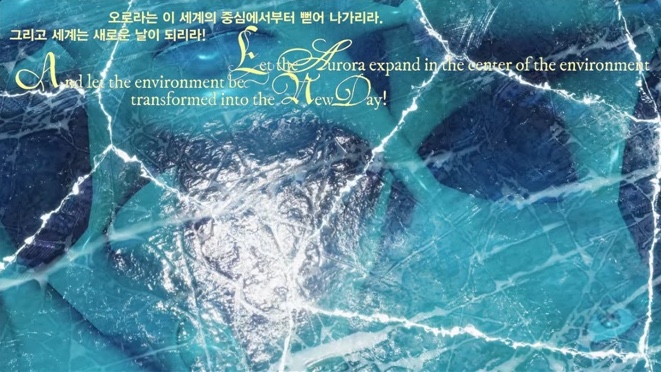

그 위에 세운다. 영상 작업 〈Midnight Sun Daze〉(2023)는 이러한 이은솔의 전략을 집약적으로 보여준다. 영상에 등장하는

마법진이나 오컬트 요소들은 예술을 은유하며, 악마 또는 마녀처럼 묘사되는 형상은 웹3.0의 무정부주의적 비전의 알레고리로 등장한다.

이은솔, 〈Midnight Sun Daze〉, 2023, 2채널 영상, 사운드,

컬러, 8분 31초 ©이은솔

이은솔, 〈Midnight Sun Daze〉, 2023, 2채널 영상, 사운드,

컬러, 8분 31초 ©이은솔그리고 영상의 배경인 백야는 밤낮으로 가동되는 온라인 세상을 비유하는데, 킴벌리의

두족류 친구들은 이 안에서 오로라를 찾아 나선다. 백야가 있는 여름에 오로라로 여정을 떠나는 것은 이들의

여정이 힘겹고 성공을 담보로 하지 않는다는 것을 의미한다. 그럼에도 불구하고 킴벌리가 동료들과 함께

오로라를 찾아 나서는 여정은, 이은솔과 동료들의 여정과 겹쳐 보인다.

이처럼 이은솔은 다학제, 다매체 창작 주체들과 협업을 통해 무한의

형체로 변형하고 무한의 공간으로 확장하는 킴벌리의 가능성을 탐구하고 있다. 그리고 이들은 킴벌리가 밝혀주는

온오프라인 세계 속 창작과 자본의 흐름을 어지럽히는 여러 경로들을 따라 횡단한다.

거대 플랫폼 기업의 인프라와 자본의 논리로 점철된 온라인 세계에 대한 의구심에서 출발한 그의 작업은, 디지털 가치 시스템 안에서 반-교환가치의 디지털 객체가 생존해 나가는

여정을 그려내며 기술과 예술, 존재와 가상의 경계를 유동적으로 넘나드는 새로운 윤리와 존재 방식을 상상하게

만든다.

”요새 디지털

존재론에 대해 이야기할 때, 네트워크 이야기를 해요. 그러니까

예전에는 의문하는 그것만이 진실인, “나”가 내가 있음을

알고 있기 때문에 “나”가 존재하는 거였다면, 요즘은 네트워크로 나의 정체성이 구체화되는 거죠. 디지털적 존재라는

것은 타인과 나의 관계에서 대비되는 그 사이에 어떤 점이 있어요. 제가 말하는 점은 이쪽 점도 아니고, 저쪽 점도 아니고, 어딘가에 둥둥 떠다니는 그 자체만으로 무한의

점이에요.” (이은솔, 공간 사일삼 인터뷰 중)

이은솔 작가 ©한국문화예술위원회

이은솔은 한국예술종합학교 조형예술과 학부를 졸업하고 동대학원에서 비디오 아트 전공 전문사를 졸업했다. 개인전으로는 《Kimberly: 수렴으로 최적화》(공간 사일삼, 서울, 2021), 《KIMBERLY EXTRACT》(SeMA 창고, 서울, 2021)이 있다.

또한 작가는 《2023 아르코미술관 X 디지털아트페스티벌 타이베이 스크리닝 프로그램》(아르코미술관, 서울, 2023) 《포스트 모던 어린이》(부산현대미술관, 부산,

2022-2023), 《그리드 아일랜드》(서울시립미술관,

서울, 2022), 《말괄량이 길들이기》(뮤지엄헤드, 서울, 2022), 《타이포 잔치 2021: 거북이와 두루미》(문화역 서울 284, 서울, 2021), 《연대의 홀씨》(국립아시아문화전당, 광주,

2020) 등 단체전에 참여했다.

이은솔은 2024년 한국예술종합학교 창작 스튜디오, 2023년 금천예술공장, 2022년 난지창작스튜디오 등 레지던시

프로그램에 입주작가로 선정된 바 있다.

References

- 이은솔, Eunsol Lee (Artist Website)

- 김시우, 머리 없는 도상, 혹은 머리 그 자체에 관해

- 서울시립미술관, 이은솔 개인전 “KIMBERLY EXTRACT” (Seoul Museum of Art, Eunsol Lee Solo Exhibition “KIMBERLY EXTRACT”)

- 아트바바, 공간 사일삼 – 이은솔 개인전: Kimberly: 수렴으로 최적화 (Artbava, Space 413 – Eunsol Lee Solo Exhibition: Kimberly the Optimist)

- 서울시립미술관, 그리드 아일랜드 (Seoul Museum of Art, Grid Island)

- 허호정, 백야의 두족류, 오로라를 찾아서, 친구들과 합체