김희천(b. 1989)은 오늘날 디지털 기술이 일상에서 우리의 시지각적

경험에 미치는 영향과 함께, 그로 인해 변형된 실재에 대한 감각을 다룬다. 작가는 주로 페이스 스왑(얼굴 바꾸기) 모바일 앱이나 VR, 구글 어스 등 현실의 시공간을 데이터로 치환하는

디지털 인터페이스를 기반으로 작업을 해왔다.

그는 이와 같은 기술이 생성한 휘발성이 강한 가상의 이미지를 다루면서도, 다큐멘터리

푸티지로 기록된 자전적인 실제 이야기를 교차시키며 가상과 실재의 경계를 모호하게 만든다.

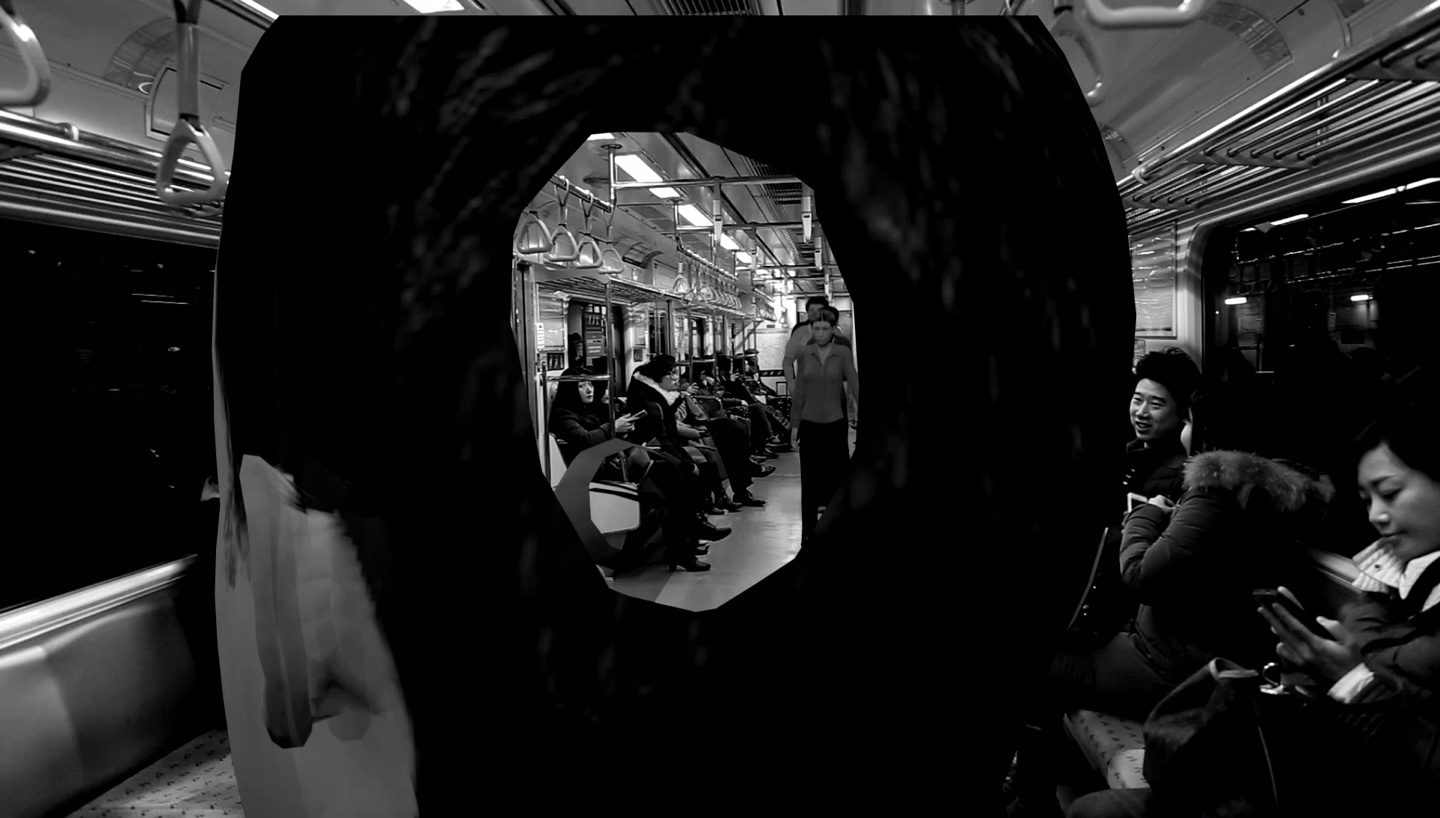

김희천, 〈바벨〉, 2015, 단채널 영상,

흑백, 사운드, 21분 22초 ©국립현대미술관

김희천, 〈바벨〉, 2015, 단채널 영상,

흑백, 사운드, 21분 22초 ©국립현대미술관김희천의 작업은 디지털 시대를 살아가는 현대인들의 가상과 실재에 대한 감각을 다루는 동시에, 그로부터 죽음과 같은 실존적인 질문을 던지며 작품에 무게를 더한다는 특이점을 지닌다. 그는 초기 작업에서부터 삭제나 백업처럼 데이터로 치환되는 삶과 죽음, 기억

등 존재론적 차원의 물음을 제기해 왔다.

예를 들어, 그의 첫 작품인 〈바벨〉(2015)은 갑작스러운 사고로 돌아가신 자신의 아버지에 대한 이야기, 사고

이후 작가가 가졌던 복잡한 감정, 작가가 살고 있는 서울이라는 거대한 도시에 대한 생각 등이 녹아 들어있다.

김희천, 〈바벨〉, 2015, 단채널 영상,

흑백, 사운드, 21분 22초 ©국립현대미술관

김희천, 〈바벨〉, 2015, 단채널 영상,

흑백, 사운드, 21분 22초 ©국립현대미술관영상은 작가의 여자친구에게 보내는 편지의 형식으로 전개된다. 2014년

12월부터 네 차례에 걸쳐 보낸 편지의 내용과 함께 펼쳐지는 스크린 속 이미지들은 실제 서울의 모습과

가상세계의 이미지가 혼합되어 있다.

서울의 가상 이미지는 사고 당일 아버지의 운동용 GPS 시계에 기록된

데이터를 바탕으로 제작되었다. 작가는 디지털 데이터로 남겨진 아버지의 흔적들을 가상의 이미지로 엮어내며

“우리가 경험하는 도시란 무엇일까?”에 대한 질문을 던진다.

작가는 그러한 과정에서 GPS 정보가 구글 지도 위에 정확하게 레이어링되는

흔적을 발견하였다. 그는 아버지의 흔적들을 추적하며, 때로는

어떤 것이 현실이고 가상인지 구별하기 어려워 마치 현실세계와 가상세계가 맞물려 있는 것 같다고 말한다.

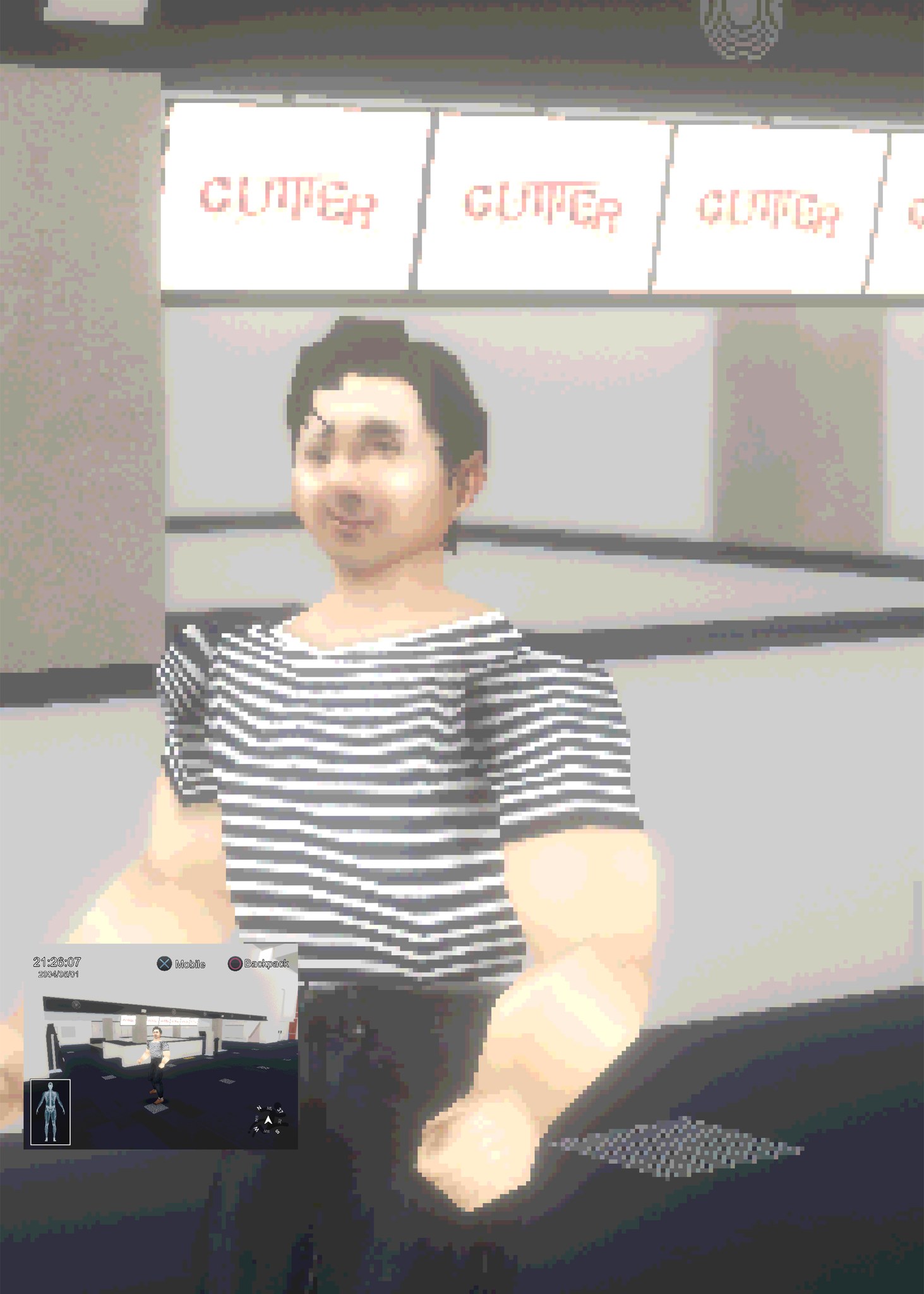

김희천, 〈Soulseek/Pegging/Air-twerking〉, 2015, 단채널 영상, HD(16:9), 컬러, 스테레오, 21분 ©김희천

김희천, 〈Soulseek/Pegging/Air-twerking〉, 2015, 단채널 영상, HD(16:9), 컬러, 스테레오, 21분 ©김희천도시 환경의 온/오프라인의 경계를 오가며 자전적인 이야기를 풀어내는

작업은 〈바벨〉에서 시작해 〈Soulseek/Pegging/Air-twerking〉(2015), 〈랠리〉(2015)로 이어졌다. 〈Soulseek/Pegging/Air-twerking〉에서 작가는

입체 모델링 소프트웨어 3D MAX로 현실을 ‘가져오기(임포트)’한 다음 이를 이어 붙여서 새롭게 구성된 세계와 그로부터

현실로 ‘내보내기(익스포트)’된

것들의 순환적 관계를 보여준다.

이를 통해 작가는 데이터와 물리적 세계의 구분이 무의미해진 시공간과 함께, 데이터의

세계에 존재하기 위해 하드디스크 용량이 중요해진 우리의 삶을 이야기하며 평평한 스크린이 되어버린 현실을 냉소적으로 바라본다.

김희천, 〈랠리〉, 2015, 단채널 영상,

HD(16:9), 흑백, 스테레오, 32분 ©김희천

김희천, 〈랠리〉, 2015, 단채널 영상,

HD(16:9), 흑백, 스테레오, 32분 ©김희천한편 3부작의 종착점인 〈랠리〉에서는 빌딩 유리창에 비춰지는 평평한

서울의 모습을 지속적으로 등장시키며, 스크린의 유리를 통해 세상을 마주하는 우리의 모습을 겹쳐 보이게

만든다.

영상의 마지막에는 서울의 풍경으로 모니터에 비춰진 작가와 더이상 현실에 존재하지 않는 화면

속 작가의 아버지가 모니터를 통해 말없이 서로를 마주한다.

김희천은 물리적으로 존재하지만 어긋난 것들, 물리적으로 더이상 존재하지

않지만 데이터로 남은 것들, 그리고 스크린/유리 너머로 잔상처럼

부유하는 ‘우리’에 대한 실존적인 의문을 던진다. 그리고 가상과 물리적 세계의 구분 없이 이곳저곳에서 ‘가져오기/내보내기’되기를 반복하며, 어디에도

있고 어디에도 없는 두 상태로 끊임없이 ‘랠리’하는 동시대인들의

모습을 드러낸다.

김희천, 〈썰매〉, 2016, 단채널 영상,

HD(16:9), 컬러, 스테레오, 17분 ©국립현대미술관

김희천, 〈썰매〉, 2016, 단채널 영상,

HD(16:9), 컬러, 스테레오, 17분 ©국립현대미술관한편 2016년 작업인 〈썰매〉에서 김희천은 노트북과 스마트폰을 잃어버린

개인적인 경험에서 출발해, 인터넷 공간에서 무한히 떠돌고 공유되는 개인정보에 대해 다룬다. 인터넷과 IT 기술의 발달은 서로 다른 시공간에 존재하는 사람들이

인터넷 망을 매개로 서로의 이야기와 사진과 영상을 손쉽게 공유하고 복제할 수 있는 공간을 마련했다.

김희천, 〈썰매〉, 2016, 단채널 영상,

HD(16:9), 컬러, 스테레오, 17분 ©국립현대미술관

김희천, 〈썰매〉, 2016, 단채널 영상,

HD(16:9), 컬러, 스테레오, 17분 ©국립현대미술관김희천은 이러한 인터넷 공간에 공유되고 확산된 개인정보가 아무리 지우려고 해도 완전히 지워지지 않고, 현실 세계에도 영향을 미치게 되는 공포스러운 상황을 작품에 담아냈다. 가령

거리를 지나다니는 사람들의 얼굴이 작가의 얼굴로 바뀐 장면은 온라인에 떠돌게 된 자신의 개인정보가 오프라인까지 잠식해버린 작가의 악몽과도 같은

상상을 반영하고 있다.

김희천, 〈탱크〉, 2019, 단채널 영상,

HD(16:9), 스테레오, 42분, 《탱크》

전시 전경(아트선재센터, 2019-2020) ©아트선재센터

김희천, 〈탱크〉, 2019, 단채널 영상,

HD(16:9), 스테레오, 42분, 《탱크》

전시 전경(아트선재센터, 2019-2020) ©아트선재센터2019년 아트선재센터에서 열린 개인전 《탱크》에서는 기술이 발달함에

따라 기술의 존재가 비가시화되는 현상에 대해 다뤘다. 전시와 동명인 작품 〈탱크〉(2019)에서 작가는 감각 차단 탱크라고도 알려진 부유 탱크에 들어가 시뮬레이션 잠수를 경험한다.

이 탱크 안에 들어가면 신체의 감각이 사라지고, 자신의 정신에 온전히

집중할 수 있게 된다. 그러나 지속적으로 그 안에 있게 되면 자신이 시뮬레이션 속에 있는지 실제 잠수

중에 있는지 헷갈리는 순간이 오게 되는데, 물리적 현실에 대한 의식이 흐려지는 순간 탱크로 인한 다른

감각의 자극이 가속을 얻게 된다.

김희천, 〈탱크〉, 2019, 단채널 영상,

HD(16:9), 스테레오, 42분, 《탱크》

전시 전경(아트선재센터, 2019-2020) ©아트선재센터

김희천, 〈탱크〉, 2019, 단채널 영상,

HD(16:9), 스테레오, 42분, 《탱크》

전시 전경(아트선재센터, 2019-2020) ©아트선재센터여기서 탱크는 실재와 가상 사이의 경계를 흐리거나, 동시에 그 경계를

강조하는 일종의 은유적인 프레임으로 작동한다. 이와 동시에 작가는 실제의 모습을 촬영한 푸티지에 페이스

성형 앱과 같은 디지털 어플리케이션을 덧씌우며, 현실에 대한 다른 감각을 촉발하는 오늘날 디지털 기술의

존재를 가시화한다.

김희천은 이러한 방식으로 가상의 감각과 실재를 구분하지 못하고, 그

경계가 사라지면서 나타나는 기이한 상황을 제시한다. 그의 작품은 거대한 시뮬레이션의 세상 속에 살아가고

있지만, 스스로 깨닫지 못한 사이에 다른 시간의 세계인 ‘탱크’에 들어가 있는 우리에게 ‘어디까지가 나인가’라는 존재론적 의문을 품게 한다.

김희천, 〈커터 3〉, 2023, 비디오, 가변 비율, 컬러, 사운드, 반복 재생. 국립현대미술관 제작 지원. ©김희천

김희천, 〈커터 3〉, 2023, 비디오, 가변 비율, 컬러, 사운드, 반복 재생. 국립현대미술관 제작 지원. ©김희천이처럼 김희천은 현실과 가상 사이를 매개하는 과정에서 기술의 개입이 드러내는 문제들에 관심을 가져왔다. 2023년 국립현대미술관 기획전 《게임사회》에 소개되었던 〈커터 3〉(2023)에서는 기술 환경 안에서 살아가는 우리의 존재와 삶이 수천, 수만

가지의 옵션으로 이루어진 게임과 비교되는 상황에서 게임 밖의 세계에 대해 생각할 수 있을지 묻는다.

김희천, 〈커터 3〉, 2023, 비디오, 가변 비율, 컬러, 사운드, 반복 재생. 국립현대미술관 제작 지원. 《게임사회》 전시 전경(국립현대미술관, 2023) ©BB&M

김희천, 〈커터 3〉, 2023, 비디오, 가변 비율, 컬러, 사운드, 반복 재생. 국립현대미술관 제작 지원. 《게임사회》 전시 전경(국립현대미술관, 2023) ©BB&M작품은 유니티를 기반으로 만들어진 게임 파트와 싱글 채널 영상과 사운드로 이루어진 파트, 그리고 작품이 놓인 국립현대미술관 서울박스의 CCTV 35대에서

받은 2D 이미지 데이터를 3D로 실시간 전환하는 인스턴트

너프(Instant NeRF) 기술이 실시간으로 적용되었다.

작가는 이를 통해 ‘우리보다 더 구체적인 존재로서 우리’를 성찰하고 구체적인 실시간성이 확장된 상황에서 현실과 가상, 존재와

비존재, 리얼타임과 이미지 사이를 유영하며 실존의 문제를 물리적으로 가시화한다.

김희천, 〈스터디〉, 2024, 2채널 비디오, HD(16:10), 5.1 채널 오디오. 아뜰리에 에르메스 제작

지원. 《스터디》 전시 전경(아뜰리에 에르메스, 2024) ©아뜰리에 에르메스

김희천, 〈스터디〉, 2024, 2채널 비디오, HD(16:10), 5.1 채널 오디오. 아뜰리에 에르메스 제작

지원. 《스터디》 전시 전경(아뜰리에 에르메스, 2024) ©아뜰리에 에르메스한편 김희천은 제20회 에르메스 재단 미술상의 수상자로 선정되며 개최한

개인전 《스터디》(아뜰리에 에르메스, 2024)에서는 공포

장르를 차용한 일종의 극영화로 새로운 영상적 시도를 선보였다. 전시와 같은 제목인 영상 작업 〈스터디〉(2024)는 전국 대회를 앞둔 고교 레슬링팀에서 벌어지는 사건을 모티프로 행방불명과 신체 변형, 기억과 데이터의 오류 등 인간 실존의 불안정함을 야기하는 공포를 다룬다.

영상은 상대 선수들이 실종되는 상황을 그리며 불안감과 공포심을 유발하는데, 이는

데이터의 삭제와 훼손을 은유한다. 그리고 녹화된 선수들의 얼굴은 흐릿하게 나타나거나 여러 겹으로 겹쳐

보이다가 점점 뭉개지고 늘어진다. 이러한 연출은 완벽할 것 같은 데이터의 세계가 가진 기술적 허점을

의도적으로 재현한 것이다.

‘나’라는 존재가 점점

흐려지고 왜곡되는 상황을 보여주는 가운데, 독백의 사운드와 공포영화의 클리셰적 효과음은 어긋나고 불확실한

미지의 세계가 불러오는 원초적인 공포를 극대화한다.

김희천, 〈스터디〉, 2024, 2채널 비디오, HD(16:10), 5.1 채널 오디오. 아뜰리에 에르메스 제작

지원. 《스터디》 전시 전경(아뜰리에 에르메스, 2024) ©아뜰리에 에르메스

김희천, 〈스터디〉, 2024, 2채널 비디오, HD(16:10), 5.1 채널 오디오. 아뜰리에 에르메스 제작

지원. 《스터디》 전시 전경(아뜰리에 에르메스, 2024) ©아뜰리에 에르메스김희천은 공포심이라는 심리적 장치를 이용해 모든 것이 디지털 정보 값으로 확정된 현대 사회의 안정적인 토대에

균열을 냄으로써, 역설적으로 내면의 억눌린 감정을 해방시켜 시스템으로부터 우리를 구원할 여지를 만들어

낸다.

방대한 데이터와 알고리즘 속에서 살아가는 현대인들은 점차 자신이 누구인지, 그리고

자신의 존재가 어떠한 방식으로 증명될 수 있는지에 대한 본질적인 감각을 잃어간다. 김희천은 이로부터

느낀 공포를 〈스터디〉를 통해 전면화하며 ‘나’라는 존재에

대해 정면으로 마주하기를 제안한다.

김희천, 〈스터디〉, 2024, 2채널 비디오, HD(16:10), 5.1 채널 오디오. 아뜰리에 에르메스 제작

지원. 《스터디》 전시 전경(아뜰리에 에르메스, 2024) ©아뜰리에 에르메스

김희천, 〈스터디〉, 2024, 2채널 비디오, HD(16:10), 5.1 채널 오디오. 아뜰리에 에르메스 제작

지원. 《스터디》 전시 전경(아뜰리에 에르메스, 2024) ©아뜰리에 에르메스이처럼 김희천은 오늘날 물리적 세계와 스크린 속 가상 세계 사이의 관계에 대한 탐구를 시작으로, 가상과 현실이 맞닿아 있는 이 세계에 놓인 ‘나’라는 존재에 대한 실존적인 질문을 끊임없이 던져오고 있다. 우리의 일상에 만연한 기술 인터페이스를 활용하는 그의 작업은, 그 안에 놓인 우리의 존재와 삶이 어떻게 변형되고 위치하는지 되돌아보게 한다.

”현재의 기술

환경은 너무도 쉽고, 끊임없이 제 자신이 유일한 ‘나’이고, 연속된 ‘나’이며, 이를 일인칭으로 경험하게 할 뿐만 아니라, 세계를 경험할 때 그 중심에 제가 있다는 것을 확인시키고 보증해 줍니다.” (김희천, 아뜰리에 에르메스 가이드북 - 작가와의 대화 중)

김희천 작가 ©에르매스 재단. 사진: 김혁.

김희천은 한국예술종합학교 건축과를 졸업했다. 최근 개인전으로는 《스터디》(아뜰리에 에르메스, 서울,

2024), 《더블포져》(헤이워드갤러리 HENI 프로젝트스페이스, 런던, 2023), 《탱크》(아트선재센터, 서울, 2019), 《Lifting

Barbells》(아시아 미술관, 샌프란시스코, 2018), 《김희천》(두산갤러리,

뉴욕, 2018) 등이 있다.

이외에도 작가는 리움미술관(서울,

2024, 2021), 루마니아 국립현대미술관(부큐레슈티,

2023), 퐁피두센터(메스, 2023), 국립현대미술관(서울, 2023), 백남준아트센터(용인, 2023), 경기도미술관(안산,

2022), 아뜰리에 에르메스(서울, 2020),

ZKM(카를스루에, 2019) 등 국내외 유수 기관에서 열린 단체전에 참여했으며, 부산비엔날레(2020), 광주비엔날레(2018), 서울미디어시티비엔날레(2016)에 초대된 바 있다.

김희천은 에르메스 재단 미술상(2023), 카이로 비엔날레 비엔날레상(2019), 두산연강예술상(2016)을 수상하였으며, 그의 작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 백남준아트센터, 리움미술관, 스페인

한 네프켄스 재단, 미국 KADIST 등 다수의 기관에서

소장하고 있다.

References

- 김희천, Kim Heecheon (Artist Website)

- 아뜰리에 에르메스, 스터디 (Atelier Hermès, Studies)

- 아트선재센터, 탱크 (Art Sonje Center, Deep in the Forking Tanks)

- 두산아트센터, 김희천 (DOOSAN Art Center, Kim Heecheon)

- 국립현대미술관, 김희천 | 바벨 | 2015 (National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA), Kim Heecheon | Lifting Barbells | 2015)

- 에스콰이어, 기술 삽입 시대의 김희천, 2023.05.02

- 경기문화재단, 현재의 가장자리 (Gyeonggi Cultural Foundation, Edge of Now)

- 국립현대미술관, 김희천 | 썰매 | 2016 (National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA), Kim Heecheon | Sleigh Ride Chill | 2016)

- 국립현대미술관, 게임사회 (National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA), Game Society)

- ANTIEGG, 완벽한 기술의 호러 김희천의 ‘스터디’, 2024.09.30