뿌리(ppuri)라는 이름으로도 알려진 작가 안태원(b. 1993)은 인터넷 세상에서 빠르게 확산되는 밈(meme)을

비롯한 디지털 이미지를 회화와 조각 등 현실의 물리적인 형체로 만드는 작업을 이어오고 있다. 작가는

인터넷을 단순한 가상의 공간이 아닌, 인간과 환경, 기술이

상호작용을 하여 형성되는 새로운 형태의 물질적 네트워크로 바라보며, 그 안에서 이루어지는 다양한 관계들을

감각적인 방식으로 표현하고 있다.

안태원, 〈return of the jedi〉, 2021, 캔버스에 아크릴, 237.5x47.5cm ©안태원

안태원, 〈return of the jedi〉, 2021, 캔버스에 아크릴, 237.5x47.5cm ©안태원아날로그에서 디지털로 넘어가는 1990년대

초반에 태어난 안태원은 자연스럽게 디지털 감수성을 체화하며 성장했다. 또한 인터넷 세상에 대한 작가의

관심은 프로그래머로 활동했던 아버지의 영향으로 일찍이 컴퓨터를 접했던 유년기의 경험에서 비롯되었기도 하다.

안태원의 초기 작업은 인터넷에 떠돌아 다니는 밈(Meme), 소위

짤을 수집하여 자신이 직접 커스텀한 캔버스 위로 옮기는 회화의 형식을 가졌다. 익명의 다수에 의해 생산되고

소비되는 밈은 급속도로 복제, 변형되고 확산되다 금방 수명을 다하는 속성을 가진다.

안태원, 〈My four moods of a day〉, 2021, 《그림자꿰매기》 전시 전경(SeMA 창고, 2021) ©안태원

안태원, 〈My four moods of a day〉, 2021, 《그림자꿰매기》 전시 전경(SeMA 창고, 2021) ©안태원안태원은 이러한 밈에서 표면적으로 드러나는 하찮고 허술하지만 사람들의 시선을 끄는 시각적 이미지 자체에 주목했다. 그리고 작가는 캔버스 위에 하나의 밈을 재생산하듯이 금방 변형되고 휘발될 디지털 이미지들을 물리적 세계로 빠르게

옮겨냈다.

이를 위해 작가는 붓보다는 에어브러시를 사용하여 그림을 그린다. 붓에

비해 빠른 속도로 그림을 그릴 수 있으며, 디지털 편집 프로그램에서 그림을 그린 듯한 효과를 내는 에어브러시의

속성은, 그가 다루는 주제의 성격과도 맞물린다.

안태원, 〈far away〉, 2021, 캔버스에

아크릴, 237x118cm ©안태원

안태원, 〈far away〉, 2021, 캔버스에

아크릴, 237x118cm ©안태원이와 함께 안태원은 자신이 만든 변형 캔버스를 사용하며 가볍고 그래서 더욱 비물질적으로 느껴지는 인터넷 이미지에

새로운 물질적 형태를 부여한다. 예를 들어, 〈far away〉(2021)와 〈guardian〉(2021)의 경우 기존 고양이 밈 이미지의 왜곡된 형태를 강조하는 모양의 캔버스를 제작해 그 위에 그림을 그리거나, 마치 컴퓨터 프로그램으로 이미지의 형태를 누끼 딴 듯 도려냄으로써 디지털 이미지의 시각적 형태에서 느껴지는

물질적 감각을 극대화했다.

안태원, 〈My Cat is Rockstar〉, 2022, 《PICREN》 전시 전경(얼터사이드, 2022) ©얼터사이드

안태원, 〈My Cat is Rockstar〉, 2022, 《PICREN》 전시 전경(얼터사이드, 2022) ©얼터사이드인터넷 속 온갖 밈을 캔버스에 옮기던 작가는 어느 날 버려진 아기 고양이 ‘히로’를 입양한 이후로 현실의 고양이를 그리기 시작했다. 반려묘 히로와

생활하기 시작하며 스마트폰을 들여다 보는 시간보다 현실의 세계에서 히로와 함께하는 시간이 늘어남에 따라, 그의

관심은 자연스럽게 현실의 고양이 히로로 옮겨간 것이다.

안태원, 〈Hiro is everywhere〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 39x25x25cm ©안태원

안태원, 〈Hiro is everywhere〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 39x25x25cm ©안태원이러한 배경으로 그리기 시작한 그의 대표작 ‘Hiro is

everywhere’(2021-) 시리즈는 계속해서 복제되고 증식하는 인터넷 밈의 속성을 자신의 반려묘 히로에게 입혀 회화와 입체의

형태로 재생산하는 작업이다.

‘Hiro is everywhere’는 히로가 인터넷 세상의 ‘밈 스타’가 되었으면 하는 작가의 개인적인 소망을 담아 다양한 상황에

처한 히로의 모습을 감정과 유머를 더해 표현했다.

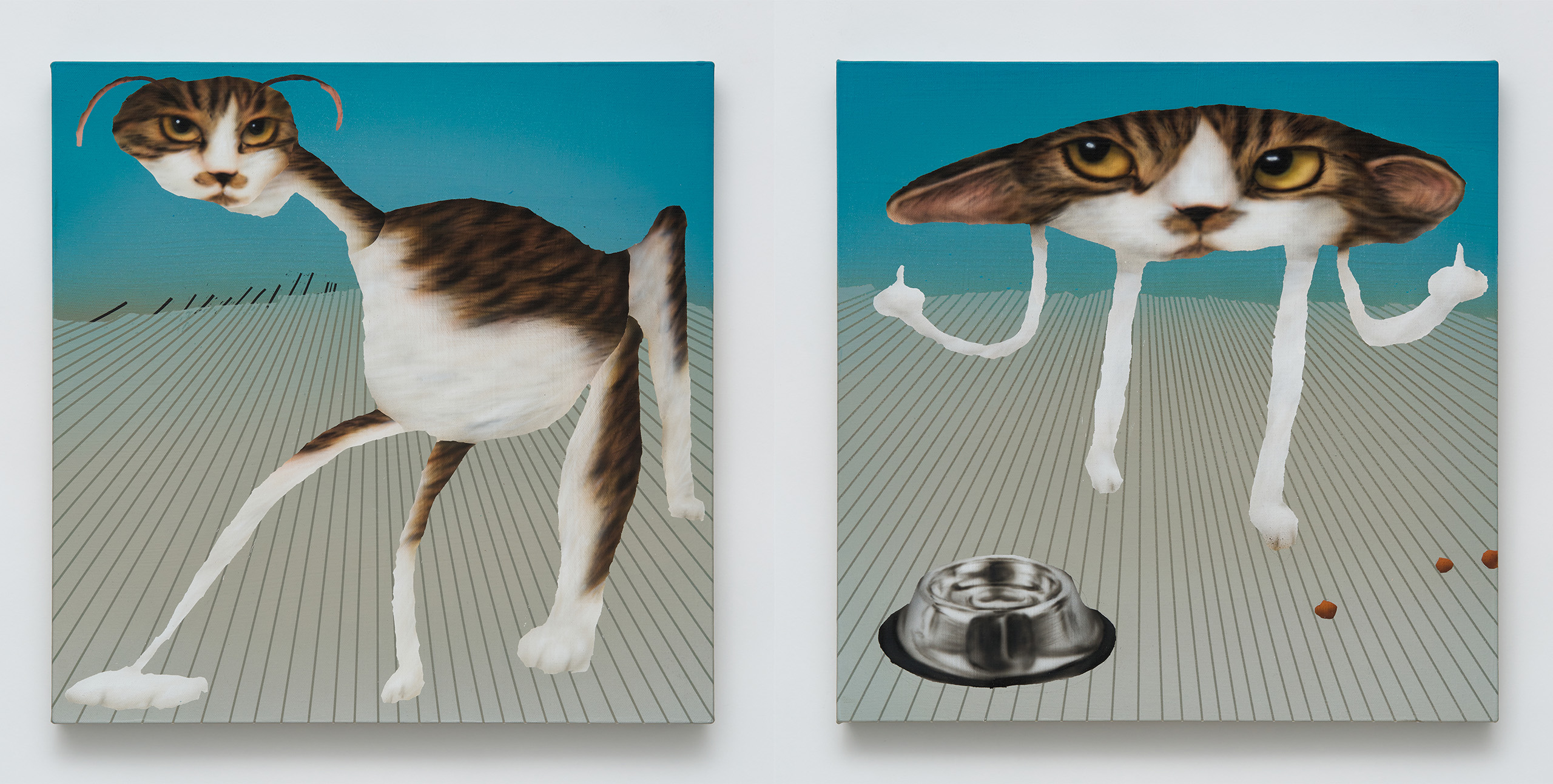

안태원, 〈dragon〉, 2022, 캔버스에

아크릴, 45x45cm, 〈give me some food〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 45x45cm ©안태원

안태원, 〈dragon〉, 2022, 캔버스에

아크릴, 45x45cm, 〈give me some food〉, 2022, 캔버스에 아크릴, 45x45cm ©안태원안태원은 이 연작에서 자신이 찍은 히로의 사진을 밈처럼 다양하게 변형시키고 왜곡시켜 여러 형태의 표면 위에 복제하는

행위를 거듭한다. 고정된 형체 없이 비정형적으로 왜곡, 복제되는

히로의 형상은, 마치 인터넷 밈처럼 현실의 공간에서 증식한다.

그리고 이처럼 비정형적인 조각의 표면 위로 왜곡된 히로의 이미지를 옮기는 작업 방식은 3D 모델 표면에 2차원의 이미지를 입히는 컴퓨터 프로그램의 텍스처

매핑(texture mapping) 과정과 닮아 있다.

안태원, 〈Hiro is flexible〉,

2024, 에폭시에 아크릴, 150x60x31.5cm ©P21

안태원, 〈Hiro is flexible〉,

2024, 에폭시에 아크릴, 150x60x31.5cm ©P21또한 이 작업에서 히로의 이미지는 온라인에 떠도는 고양이 밈의 왜곡된 형태와 혼합되거나, 곤충이나 다른 동물, 심지어 건축물의 외형을 연상시키는 모습으로

자유로이 변형된다. 현실 세계의 이미지는 인터넷 상에서 주운 이질적인 이미지와 혼합되어 부조화와 조화

사이 미묘한 지점에 위치하게 된다.

이처럼 초기 작업에서는 가상의 공간인 인터넷에 떠도는 이미지로부터 물질성을 발견하여 현실의 맥락으로 가져왔다면, 히로에 대한 작업은 현실의 존재에 인터넷 상에 부유하는 이미지가 가진 혼종성과 가변성을 부여함으로써 현실과

가상의 경계를 흐린다.

《PPURI》

전시 전경(P21, 2024) ©P21

《PPURI》

전시 전경(P21, 2024) ©P21나아가 2024년 P21에서

열린 개인전 《PPURI》에서 선보인 최근의 작업에서는 보다 짙어진 조각적인 제스처가 엿보인다. 이전의 입체 작업들의 경우에는 조형물의 형태를 띠면서도 ‘표면’에 옮겨진 ‘이미지’로서의

성격이 강했다면, 이 전시에서의 작업들은 좌대 위에 놓이면서 조각으로서의 정체성을 상징적으로 드러낸다.

안태원은 각각의 조형물들이 놓일 좌대를 직접 제작하고 그 위에 “조각의

덩어리를 가진 것”들을 올려 두었다. 그의 좌대에 대해 독립기획자

모희는 “자립하지 못하는 덩어리, 즉 불완전한 상태에 놓인

이미지-조형물이 점차 조각이 되고 있는 ‘상황’을 지탱한다”고 해석하기도 하였다.

안태원, 〈Hiro is everywhere〉, 2024, 우레탄에 아크릴, 66x10.5x34cm ©P21

안태원, 〈Hiro is everywhere〉, 2024, 우레탄에 아크릴, 66x10.5x34cm ©P21이와 더불어, 전시된 조형물의 표면에는 얇고 촘촘하게 파낸 조각적인

제스처가 더해져 있다. 안태원은 조형물의 피부를 조금씩 벗겨내는 노동집약적인 방식을 기존의 작업에 더함으로써, 이미지의 안쪽 질감을 드러내기 시작했다. 이러한 작업은 만질 수

없을 것 같은 스크린 너머의 디지털 이미지에 촉각적인 물성을 부여한다.

《PPURI》

전시 전경(P21, 2024) ©P21

《PPURI》

전시 전경(P21, 2024) ©P21이와 같은 안태원의 작업은 디지털 이미지를 단순히 재현하거나 디지털 감수성을 표현하는 데에서 나아가, 인터넷 환경과 반려적인 관계 속에서 형성된 혼종적 정체성을 촉각적으로 탐구한다. 즉, 작가는 가상과 실재의 이분법적 구분을 벗어나 인터넷과 인간, 그리고 환경이 상호작용을 하는 물질적 네트워크의 산물로써 작품을 제시한다.

그리고 이러한 작가의 작업은 오늘날 인터넷이 우리의 삶에 어떻게 영향을 미치고 있는지, 그리고 우리 모두가 뿌리내린 인터넷의 물질성에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 마련한다.

“닿을 수 있는

거리는 무한에 가까워지는데 어쩐지 가고 싶은 마음이 들지 않는다. 물리적으로 가까이 있는 것들은 오히려

멀어진다. 나는 그것들을 붙잡고 싶다.” (안태원, 작가 노트)

안태원 작가 ©P21

안태원 작가 ©P21안태원은 중앙대학교에서 서양화를 전공하였다. 개인전으로는 《deep sea fish》(디젤 아트 갤러리, 도쿄, 2025), 《PPURI》(P21, 서울, 2024), 《Liminal

room》(Plan x gallery, 밀라노,

2023), 《Focal point》(실린더, 서울, 2022), 《Merge

down》(갤러리 스탠, 뉴욕, 2022) 등이 있다.

아울러 작가는 《표피는 드러내는 동시에 보호한다》(스페이스 윌링앤딜링, 서울, 2024), 《CONDO

London 2024》(Project Native Informant, 런던, 2024), 《포스트모던 어린이》(부산현대미술관, 부산, 2022), 《Art

rebuild》(보안1942, 서울, 2022), 《그림자꿰매기》(SeMA 창고, 서울, 2021) 등 다수의 단체전에 참여한 바 있다.

또한 안태원은 2024년 아트바젤 마이애미, 프리즈 서울 등 다수의 아트페어에 작품을 선보이며 글로벌 미술계에서 점차 자신의 입지를 넓혀가고 있다.